監修 | 弁護士 家永 勲 弁護士法人ALG&Associates 執行役員

労働審判は、個々の労働者と会社に起きたトラブルの早期解決を図るための制度です。原則として3回以内の期日で審理終了となるため、訴訟等の制度に比べると解決までの期間が短い点に大きな特徴があります。

しかし、労働審判に不服があれば、異議申立てによって訴訟に移行するケースもあり、このような場合には紛争が長引くことが予想されます。

すべての事案が短期で解決しているわけではありませんが、労働審判をスムーズに進めるには、入念な準備が重要となります。本稿では、労働審判の期間と早期解決のポイントについて解説していきます。

目次

労働審判にかかる期間はどれくらい?

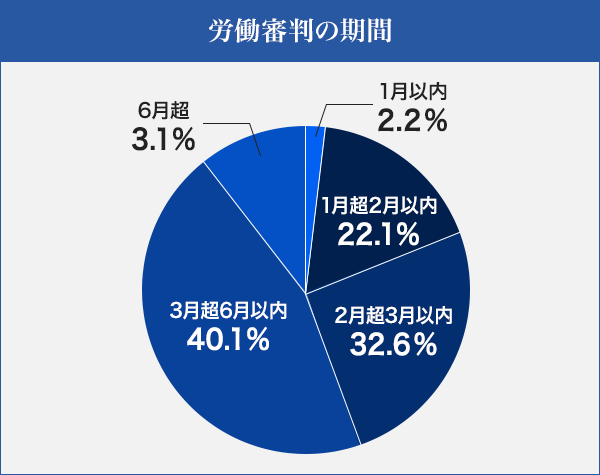

令和以降の労働審判の期間について、2023年3月に労働政策研究研修機構が報告書を発表しています。統計データによると、労働審判期間の平均値は3.5ヶ月、中央値は3.1ヶ月となっています。およそ75%の事件が2-6ヶ月以内に審理終結となっていますが、すべての事案がこの範囲に当てはまるわけではありません。

事案によっては労働審判の終結に1年以上の期間を要しているものもあります。労働審判をできるだけ長期化させないためには、制度の流れを理解した上で対応を進める必要があります。

労働審判手続きの流れ

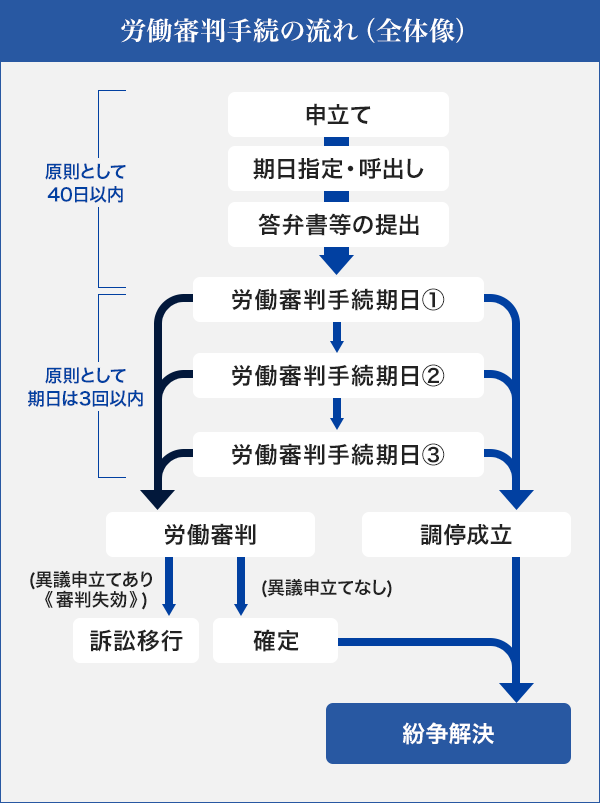

労働審判は、裁判所へ申立てを行うことによって開始となります。原則として申立てから40日以内に第1回期日が指定され、その間に、答弁書等の提出を行うことになります。原則として期日は3回以内とされていますので、第1回期日以降、第3回まで審理が行われる場合もあれば、第2回で審理終結となるケースもあります。

審理が終わり、調停・審判が成立すれば紛争解決になりますが、双方のいずれかが不服である場合には、訴訟へ移行することもあり得ます。

労働審判の流れの詳細は、下記ページで解説しています。

さらに詳しく労働審判の期日の平均回数は?

労働審判は原則として3回以内の期日で審理終結となりますが、必ずしも第3回まで行われるとは限りません。統計データによると、約70%超の事案が第2回期日までで審理終了となっています。

また、第1回期日で終結する事案も、統計データで約30%と示されています。2回目以降の期日が開催される確約はないため、労働審判においては、第1回期日が非常に重要といえます。

1回の期日にかかる時間は?

第1回期日は約2~3時間程度かかることが一般的です。ただし、事案の重さや証拠の多さ等によってかかる時間は異なります。労働審判は第1回期日で終結することもありますので、終結見込みがあれば、通常の時間以上であっても継続する可能性があります。

証拠調べや、双方の主張・反論は第1回期日で、そのほとんどを終わらせることになります。第2回期日は規定されているわけではありませんが、第1回期日から2週間程度あとの日程に設定することが多くなっています。事前に話し合いができていれば、第2回期日は1時間以内に終了することもあります。

労働審判の期間が長引くケースとは?

労働審判が長引く事案として、以下のようなケースが考えられます。

- 事実関係が複雑に入り組んでいるケース

- 労使双方の主張が大きく対立しているケース

- 証拠収集に時間がかかるケース

- 大量の書証を調べる必要があるケース等

労働審判は簡易かつ迅速な解決を目指す制度ですので、上記のような事案は制度の枠組み内での解決は困難と判断される可能性があります。

労働審判法では、事案の性質によって制度活用が適当でないと労働審判委員が認めるときは、労働審判を終了させ、訴訟に移行させることができるとされています(労働審判法24条1項)。労働審判の申立てであっても、事案の性質によっては、訴訟移行となり長引く可能性があります。

訴訟へ移行するとさらに長期化する

通常、労働審判から訴訟への移行は、労働審判に合意できない当事者が、審判から2週間以内に異議申立てを行った場合に発生します。民事訴訟期間の平均値は13.8ヶ月、中央値は12.6ヶ月となっています。労働審判申立から訴訟解決までとなると、優に1年を超える期間が必要となり得ます。

迅速に解決できるというメリットのある労働審判であっても、訴訟へ移行すると解決までの時間は非常に長くなる可能性があります。できるだけ、労働審判で終結するよう早期解決を目指すことが労使双方にとって、大きなメリットといえるでしょう。

労働審判で早期解決を目指すためのポイント

会社側が早期解決を目指すメリットはなんでしょうか。もし、紛争が長引けば、会社には各期日に向けた証拠収集や資料準備、出席者のスケジュール調整等、様々な労力が長期間発生することになります。

また、紛争が長引くことで、他の従業員へ情報が広がる可能性が高まり、事案によっては他の従業員のパフォーマンスに影響するおそれもあります。

労働審判で早期解決を図ることは、会社にとっても大きなメリットです。できるだけ期間を短くするためにも、以降で解説するポイントに注意しましょう。

早急に答弁書を作成する

充実した答弁書の作成は労働審判で最も重要といえます。答弁書とは、申立書に記載された主張に対して、会社の反論や言い分を記載する書面です。第1回期日で行われる事実や争点の確認は、申立書や答弁書の内容を踏まえて行われることが多くなっています。

もし、答弁書の内容が不十分であれば、労働審判委員会に重要な論点を伝える機会を逸することにも繋がり得ます。答弁書の作成には時間が必要です。しかし、答弁書の提出期限は第1回期日の7~10日前に設定されること一般的で、準備期間は非常にタイトになっています。

答弁書の作成は迅速かつ適切に作成する必要がありますので、申立書が届いたらすぐに準備を進めましょう。主張すべき論点や法的観点に不安があれば、できるだけ早く弁護士へ相談することが望ましいといえます。

第1回期日に向けた準備を行う

労働審判は3回以内の期日で審理終結となる制度であり、その多くは第2回目までで終了となっています。短期集中型の制度であるため、第1回期日で的確な主張立証を行うことが非常に重要といえます。もし、主張立証が不十分なまま、第1回期日のみで審理終結となれば、会社側に不利な結果となる可能性もあります。

反論のタイミングを逃すことの無いよう、第1回期日までに主張を裏付ける証拠の収集と整理、想定問答集の作成などを行っておきましょう。可能であればリハーサルも行い、第1回期日で主張忘れを発生させないようにしておくと尚良いでしょう。第1回期日には、入念な準備が大切です。

和解による解決を目指す

もし、お互いに譲歩することができれば、労働審判の早期解決に繋がります。和解が成立すれば、スピード解決となる可能性もありますので、ある程度、労働者側の要望を受け入れることを考えてもよいでしょう。

和解を目指す場合には、事前にどの程度の条件であれば対応できるのか等、社内で譲歩案を具体的に検討しておきましょう。一般的に、訴訟に比べると労働審判における解決金は低額の水準になる傾向があります。

金銭的負担面を考えても和解による解決は会社側にもメリットがあるといえます。紛争を長引かせることは、企業体力の低下や、社内外への信頼の低下等にも繋がりますので、和解の検討は早めに行っておきましょう。

労働審判に強い弁護士に依頼する

労働審判は事前準備が非常に重要となる制度ですが、その準備期間は決して十分とはいえません。不十分な主張立証は、会社の不利益に繋がるおそれもありますので、適切に対応していく必要があります。労働審判を的確・適切に進めるには弁護士へ依頼することが有効な手段となります。

弁護士に依頼すれば、証拠収集について法的アドバイスを受けることができますので、時間効率を上げることができます。また、答弁書の作成依頼もできますので、申立書の主張に対し、適切な反論を行うことができます。

また、証拠不十分、書面作成時間の不十分等によって、答弁書を期限内に提出できないという最悪の事態を回避することができます。労働審判を有利に進めるためには、弁護士へ依頼することが望ましいといえるでしょう。

労働審判をスムーズに進めるために、労働問題に強い弁護士がアドバイスいたします。

労働審判は早期解決を目指す制度です。短期で終結することは労使にとって大きなメリットではありますが、その分、挽回するタイミングが少ないともいえます。もし、会社として主張立証すべき事項が漏れていたら、どうなるでしょうか。労働審判の結論に大きく影響し、取り返しがつかない可能性もあります。

労働審判をスムーズに進めるためには、労働問題に強い弁護士へ早期に相談しておくことが必須といえます。弁護士法人ALGでは、労働問題を専門とする弁護士が多数在籍していますので、様々な事案に対応が可能です。

労働審判の申し入れがあれば、早目にご相談ください。貴社の状況に合わせて柔軟にサポートさせて頂きます。

この記事の監修

弁護士 家永 勲

弁護士法人ALG&Associates 執行役員

- 保有資格

- 弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:39024)

執行役員として法律事務所の経営に携わる一方で、東京法律事務所企業法務事業部において事業部長を務めて、多数の企業からの法務に関する相談、紛争対応、訴訟対応に従事しています。日常に生じる様々な労務に関する相談対応に加え、現行の人事制度の見直しに関わる法務対応、企業の組織再編時の労働条件の統一、法改正に向けた対応への助言など、企業経営に付随して生じる法的な課題の解決にも尽力しています。

企業の様々な労務問題は 弁護士へお任せください

会社・経営者側専門となりますので、労働者側のご相談は受付けておりません

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

受付時間:平日 09:00~19:00 / 土日祝 09:00~18:00

- ※電話相談の場合:1時間10,000円(税込11,000円)

- ※1時間以降は30分毎に5,000円(税込5,500円)の有料相談になります。

- ※30分未満の延長でも5,000円(税込5,500円)が発生いたします。

- ※相談内容によっては有料相談となる場合があります。