産科医療補償制度とは|仕組みや補償対象・内容・弁護士によるサポートなど_backup

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

産婦人科医の訴訟リスク等の軽減や、脳性麻痺になった子供とその家族に一定の補償を行うことなどを目的として、2009年1月に産科医療補償制度が創設されました。

産科医療補償制度は、病院側の過失の有無に関わらず、総額3000万円の補償が行われる制度です。子供や家族にとって経済的に大きな支えとなる内容ですが、産科医療補償制度の補償金だけでは、多くの事案において損害の全てが補填されたことにはなりません。

過失や因果関係といった法律の要件を満たす場合には、損害賠償請求を行うことで、損害額の全額についての賠償を受けることができます。

この記事では、産科医療補償制度の仕組みや補償対象、補償内容、弁護士ができるサポート等について解説します。

目次

産科医療補償制度とは

産科医療補償制度とは医療機関に過失がなくても一定の要件を満たせば3000万円の補償金が支払われる制度です。

公正かつ中立的な第三者機関である日本医療機能評価機構が運営しています。

産科医療補償制度も信用できないとお考えの方もおられるかもしれませんが、民事訴訟における判断が患者側に有利である保証はありませんし、産科医療補償制度では3000万円もの補償金が支給される可能性があるので、特段の理由がなければ制度を利用することをお勧めします。

また、公開されている原因分析報告書の要約版を読んで頂ければ、一般的にどのような判断がされるのかということを知ることも可能です。

産科医療補償制度の目的は以下のとおりであるとされています。

- 分娩に関連して発症した重度脳性麻痺のお子様とその家族の経済的負担を速やかに補償すること

- 脳性麻痺発症の原因分析を行い、同じような事例の再発防止に資する情報を提供すること

- 紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ること

いずれも重要な目的ですが、家族にとっては当面の経済的負担を大幅に軽減できることが非常に大きなメリットになります。

制度への加入は、あくまでも任意とされていますが、2021年6月の時点での加入率は99.9%とされています。

加入している分娩期間を確認したい方は、「公益財団法人日本医療機能評価機構」の以下のサイトでご確認いただけます。

http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/search/index.php脳性麻痺とは

脳性麻痺とは、赤ちゃんが母親のお腹の中にいるときや、生後4週間までの間に脳がダメージを受けて、身体が不自由になる後遺症です。

脳性麻痺を引き起こす脳のダメージの原因として、酸欠や核黄疸、感染症、脳血管障害等が挙げられます。

脳性麻痺の症状として、反り返りが強くなることや手足が無意識に動くこと、手足が麻痺すること、身体のバランスが悪くなること等が挙げられます。また、知的発達障害が視覚障害、てんかん等が引き起こされることもあります。

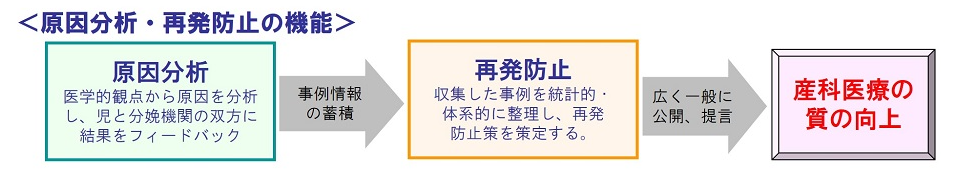

原因分析・再発防止の機能について

補償金の支給が決定されると自動的に原因分析の手続が行われます。

基本的にカルテ等の客観的な記録をもとにして、脳性麻痺に至った原因について分析し報告書が作成されます。

医学的に不適切な行為が存在する場合には、問題点も指摘されます。原因分析報告書を作成する前に患者側の意見を伝える機会があります。

過失の存在が疑われる事案では、患者側の視点で重要なポイントを指摘しておくことも有益です。

例えば、胎児機能不全が疑われるCTGの波形を指摘して検討対象にしてもらうこと等が考えられます。

原因分析報告書が完成したら患者側と分娩機関に送付されます。原因分析を開始してから原因分析報告書の完成までに概ね1年の期間が必要になります。

また、原因分析された情報が積み重ねられて、「再発防止に関する報告書」等が作成されます。

収集した事例の情報を、国民や分娩機関等に提供することによって、再発防止や産科医療の質の向上が図られます。

そして、産科医療関係者の取り組みにより、国民の産科医療への信頼を高めていくことが目指されています。

引用:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/i-anzen/sanka-iryou/index.html

産科医療補償制度の仕組み

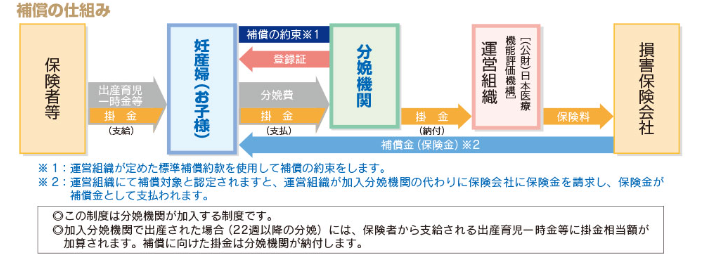

産科医療補償制度の掛金は分娩機関が負担します。

分娩機関が妊産婦に請求する分娩費が上昇することに対応するため、出産育児一時金の額が引き上げられており、妊産婦の実質的な負担が増加しないようになっています。

妊産婦は、出産育児一時金等から、掛金を含めた分娩費用を医療機関に支払います。この掛金が、損害保険会社に支払われる保険料となります。

分娩の掛け金は以下のとおりです。

- 2015年1月1日から2021年12月31日までに生まれた赤ちゃんの場合1万6000円

- 2022年1月1日以降に生まれた赤ちゃんの場合1万2000千円

引用:http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/outline/system.html(公益財団法人日本医療機能評価機構)

産科医療補償制度の補償対象

産科医療補償制度の対象となる要件が定められています。

また、制度改正が行われており、出生時期によって要件が異なります。

2015年1月1日から2021年12月31日までに出生したお子様の場合

以下の要件を全て満たすことが必要です。

- 出生体重1400g以上かつ在胎週数32週以上、または在胎週数28週以上で所定の要件

- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺

- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

ただし、②の要件については先天性の疾患があったとしても、重度の運動障害の主原因であることが明らかではない場合には②の要件を満たすと判断される可能性があります。

また、先天性の疾患があることが明らかではない場合も②の要件を満たす可能性があります。したがって、先天性の疾患があっても諦めずに申請してみることも合理的です。

また、③の要件については、上肢や下肢の症状と年齢に応じて判断の目安が示されています。(http://www.sanka-hp.jcqhc.or.jp/application/sphere.html?no=tab2)

身体障害者障害程度等級1級・2級相当の状態が5歳以降も継続することが明らかである場合に③の要件を満たすとされていますが、非常に専門的な判断が必要となります。

主治医の小児科医の先生に相談して重症度基準を満たすかどうかを判断するべきです。

2022年1月1日以降に出生したお子様の場合

以下の要件を全て満たすことが必要です。

- 在胎週数が28週以上であること

- 先天性や新生児期等の要因によらない脳性麻痺

- 身体障害者手帳1・2級相当の脳性麻痺

従来と比較して①の要件が緩和されて明確になりました。

補償の対象とならない脳性麻痺

産科医療補償制度では、補償の対象から除外される場合として、以下のような要因によって脳性麻痺になったケースが挙げられています。

- 赤ちゃんの先天性の要因(広範囲の脳の奇形、染色体異常、遺伝子異常、先天性代謝異常等)

- 赤ちゃんの新生児期の要因(分娩後の感染症等)

- 妊娠や分娩中における妊婦の故意または重大な過失

- 地震、噴火、津波等の天災または戦争、暴動等の非常事態

ただし、これらに該当しても、以下のようなケースでは除外されない可能性があります。

- 常位胎盤早期剥離のような疾病が生じて生まれた赤ちゃんに、染色体異常のような先天性の要因もあり、どちらによって運動障害が引き起こされたのかが明らかでないケース

- 母体が感染していたために感染症になったケース

- 生まれた後で呼吸停止に陥ったが、出産と無関係とは判断できないケース

重症度の判断の目安

産科医療補償制度の対象となる赤ちゃんの重症度は、将来実用的な歩行ができるようになると考えられるか否かが判断の目安の一つとされています。

運動障害については、「下肢・体幹」と「上肢」に分けて、それぞれの障害の程度によって判定が行われます。

- 下肢・体幹に関しては、将来「実用的な歩行」が不可能と考えられる状態であること

- 上肢に関しては、両腕では握る程度の簡単な動き以外ができない状態、また片腕では、機能が全廃した状態であること

これらの状態に該当するか否かを医師にて診断してもらい、審査委員会において判断されます。

なお、診断書の作成時期は子供の状態によって異なるため、診断が可能となる時期まで待つ必要があります。

主に、障害のある部位と赤ちゃんの年齢、障害の程度から、重症度の基準を満たす可能性について判断されます。

産科医療補償制度の補償内容

産科医療補償制度の補償金は総額3000万円です。

以下のとおり、一時金として600万円、20歳までの間1年毎に120万円が支給されます。

| 補償内容 | 支払い回数 | 補償金額 |

|---|---|---|

| 準備一時金 | 1回 | 600万円 |

| 補助分割金 | 20回 | 1年毎に120万円 |

準備一時金は、必要書類をすべて提出した日から、基本的に60日以内に支払われます。

そのため、必要書類を提出するのが早ければ、より早く補償金を受け取ることができます。

ただし、請求手続きの時期によって補償金の総額が変わることはありません。

また、医療機関から損害賠償金を受け取れる場合、既払いの準備一時金と補助分割金の金額は差し引かれます。

そして、受け取った損害賠償金の金額について、補助分割金の支給は停止されます。

産科医療補償制度の補償の申請手続き

産科医療補償制度で補償を申請するときには、まずは補償の対象としての認定を申請し、認定されたら準備一時金を請求し、支給されたら補償分割金を請求します。

手続きの主な流れは以下のとおりです。

【補償申請】

- 子供が補償の対象になる可能性があるかを主治医等に確認する

- 脳性まひの診断医の資格を有する医師による専用診断書を取得する

- 上記の診断書や補償認定依頼書などの必要書類を分娩機関へ提出する

- 分娩機関から審査の請求が行われる

【準備一時金請求・補償分割請求】

- 審査が通ったら審査結果通知書と、準備一時金の請求に必要となる書類が送付される

- 書類を提出したら、不備等が確認されて、保険会社に対して保険金が請求される

- 準備一時金が支払われる

- 補償分割金の請求に必要となる書類が送付される

- 専用診断書を取得して、必要書類を提出する

- 保険会社に対する請求が行われて、補償分割金が支払われる

不明点は「公益財団法人日本医療機能評価機構」の産科医療補償制度専用コールセンターに連絡して確認することができます。

必要書類

それぞれのタイミングで必要となる書類は以下のとおりです。

【補償申請】

- 産科医療補償制度補償請求用専用診断書

- 補償認定依頼書

- 個人情報に関する同意の確認書

【準備一時金請求】

- 補償金請求書

- 子供の戸籍謄本(全部事項証明)または戸籍抄本(個人事項証明)

- 補償請求者全員の印鑑証明書

- 補償金請求に関する同意書

- その他、運営組織が必要と認めた書類(必要な書類があるときのみ)

【補償分割金請求】

- 現況確認書兼補償金請求書

- 産科医療補償制度補償請求用専用診断書

- その他、運営組織が必要と認めた書類(必要な書類があるときのみ)

申請期間

申請できる時期は子供が満1歳の誕生日から満5歳の誕生日までの間です。

非常に重症の場合には例外的に生後6か月頃から申請することができます。小児科医に早期に相談しておくと良いと思います。

補償請求者

補償を請求できるのは、脳性麻痺になった子供の親権者または未成年後見人であって、子供を現に監護している方です。

監護とは、子供の身の回りの世話をすることですが、看護や介護のための費用を負担することも含みます。

補償対象と認定されなかった場合について

産科医療補償制度による補償の対象と認定されなかった場合には、赤ちゃんの保護者は不服申立て(再審査請求)を行うことができます。

不服申し立てができるのは、審査結果の通知書を受領した日の翌日から、基本的に60日以内です。

なお、補償の対象外と認定されると、診断書取得費用の一部補助として、一律に1万円が支給されます。

産科の医療事故で弁護士ができるサポート

医療過誤訴訟で損害賠償請求を行う場合には弁護士に依頼することは必要不可欠です。

また、産科医療補償制度の申請過程でも弁護士に相談ないし依頼することは極めて合理的です。

充実した原因分析になるよう働きかける

原因分析報告書は訴訟においても非常に重要な資料になります。

弁護士に依頼することで原因分析が適切に行われるように働きかけることができます。

原因分析手続では保護者の意見を伝える機会があります。

しかし、保護者のみでは、後々の訴訟を見越して、どのような意見を伝えるべきかということを判断することは非常に困難です。

弁護士に依頼することで、専門的かつ適切な意見を伝えることが可能になります。

例えば、産婦人科の事件では胎児心拍陣痛図(CTG)の波形の評価が重要になることが多いのですが、波形の評価については人によって差異が生じ得るので、患者側の立場に立って細かく指摘をすることで、議論の俎上に載せてもらうことが有益です。

また、医療記録の隠蔽の恐れがあると考えられる事案では、医療記録を先に保全することも有益です。

裁判所に事情を伝えて決定が得られれば、裁判官が医療機関に訪問して、その時点の医療記録を証拠として保全してくれます。

これにより産科医療補償制度の原因分析の資料が隠蔽される可能性が低くなります。

ただし、産科医療補償制度の申請をするためには分娩機関を通じて申請書類を取得する必要があるので、申請を行う前の段階で証拠保全を行う必要があります。

弊所の弁護士が担当した事件の中には胎児心拍陣痛図が途中から破り捨てられている事案もありました。

証拠の隠蔽の危険性はドラマの中の話ではなく現実に存在します。証拠保全の要否についても弁護士に相談して検討しておくべきです。

したがって、産科医療補償制度を利用する前に弁護士に相談をしておくべきです。

損害賠償請求を有利に進めることができる

原因分析報告書が作成された後には、報告書の内容を精査し、必要に応じて専門医の意見を取得した上で、法的手続を行うべきかどうかを決める必要があります。

原因分析報告書を見て訴訟上の見通しを予測することは非常に難しいので、医療訴訟の経験が豊富な弁護士に相談するべきです。

また、弁護士は裁判で争点になる可能性が高い問題点を予測して、事前に専門医の意見を求めたり、医学文献を収集することで、訴訟で有利になるように準備をすることができます。

医療過誤に関する紛争は非常に専門的であり、他の民事の紛争とは異なる知見や経験が必要になります。

賠償義務が存在することを医療機関が認めている事案であっても、病院側(医賠責保険)は非常に低額な賠償金しか提示してこないことも多いです。

したがって、訴訟・調停・交渉を進めるために、医療過誤について専門性の高い弁護士に依頼する必要性は極めて高いと考えられます。

周産期管理ミスにより脳性麻痺となった事案で、約1億7000万円の和解が成立した事例

本件は、看護師が生後3日の赤ちゃんにミルクを与え、げっぷが出ていないままで横向きに寝かせてその場を離れたところ、約30分後に赤ちゃんがうつ伏せになっていて、呼吸停止してチアノーゼを呈しており、低酸素脳症によって重度の脳性麻痺の後遺症が残ってしまった事案です。

私たちは裁判において、看護師が上記のような状況で、赤ちゃんを寝かせてその場を離れた事実から、気管を詰まらせたり、ミルクを吐き出したりするおそれがあったため、病院側に見守り義務があったことを主張しました。

裁判官にも、本件の具体的な事情を踏まえると、横向きに寝かせた後で約30分間その場を離れたことが問題であるという主張を認めていただきました。

そして、病院側に責任があることを前提として、合計1億7000万円(産科医療補償制度の補償金3000万円を含む)の支払を内容とする裁判上の和解が成立しました。

産科の医療過誤に詳しい弁護士がサポートいたします。お悩みの際はご相談下さい。

産婦人科の事故が起きると、お子様や母親に非常に重篤な後遺症が残存することがあり、人生が全く変わってしまうほどの非常に甚大な損害をもたらすことも珍しくありません。

産科医療補償制度を利用できる場合には申請して頂くべきですが、それだけでは損害の賠償としては不十分であるため、過失がある事案では民事上の損害賠償を求めるべきです。

弁護士の業務には、損害賠償請求の訴訟だけではなく、産科医療補償制度に関するサポートや、証拠保全等も含まれています。産科医療補償制度の申請前でも弁護士に相談することは非常に合理的です。

また、医療過誤に関する問題は、非常に専門的であるだけではなく、家族にとって辛い出来事であるため、弁護士に相談されることで精神的な支えになる面もあると思います。

弊所には医学博士の資格を持つ弁護士が複数存在しています。

非常に多くの医療過誤の事件を扱ってきたことにより、協力して下さる専門医のネットワーク体制も整っています。産婦人科の事件の経験も非常に豊富です。

顧客感動の理念に基づいて、患者様や御家族のために誠心誠意、最善の道を探す努力を致します。産婦人科の事件についてお悩みの場合には是非一度ご相談頂くことをお勧めします。

-

保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

医療過誤のご相談受付

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

- 24時間予約受付

- 年中無休

- 全国対応

※精神科、歯科、美容外科のご相談は受け付けておりません。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。