赤ちゃんが逆子だったら|原因やリスク、治す方法などを解説

監修医学博士 弁護士 金﨑 浩之弁護士法人ALG&Associates 代表執行役員 弁護士

妊婦検診で、お腹の中の赤ちゃんが逆子だといわれたら、赤ちゃんは無事に生まれるのかと不安になってしまうかもしれません。

実は、妊娠の途中で赤ちゃんが逆子になることは、決して珍しいケースではありません。その後、自然と逆子ではなくなる可能性もあるため、過度に不安に思う必要はありませんが、出産が近くなってきたら注意するべきケースもあります。

この記事では、逆子になった赤ちゃんについて、リスクや治す方法等を解説します。

目次

逆子とは

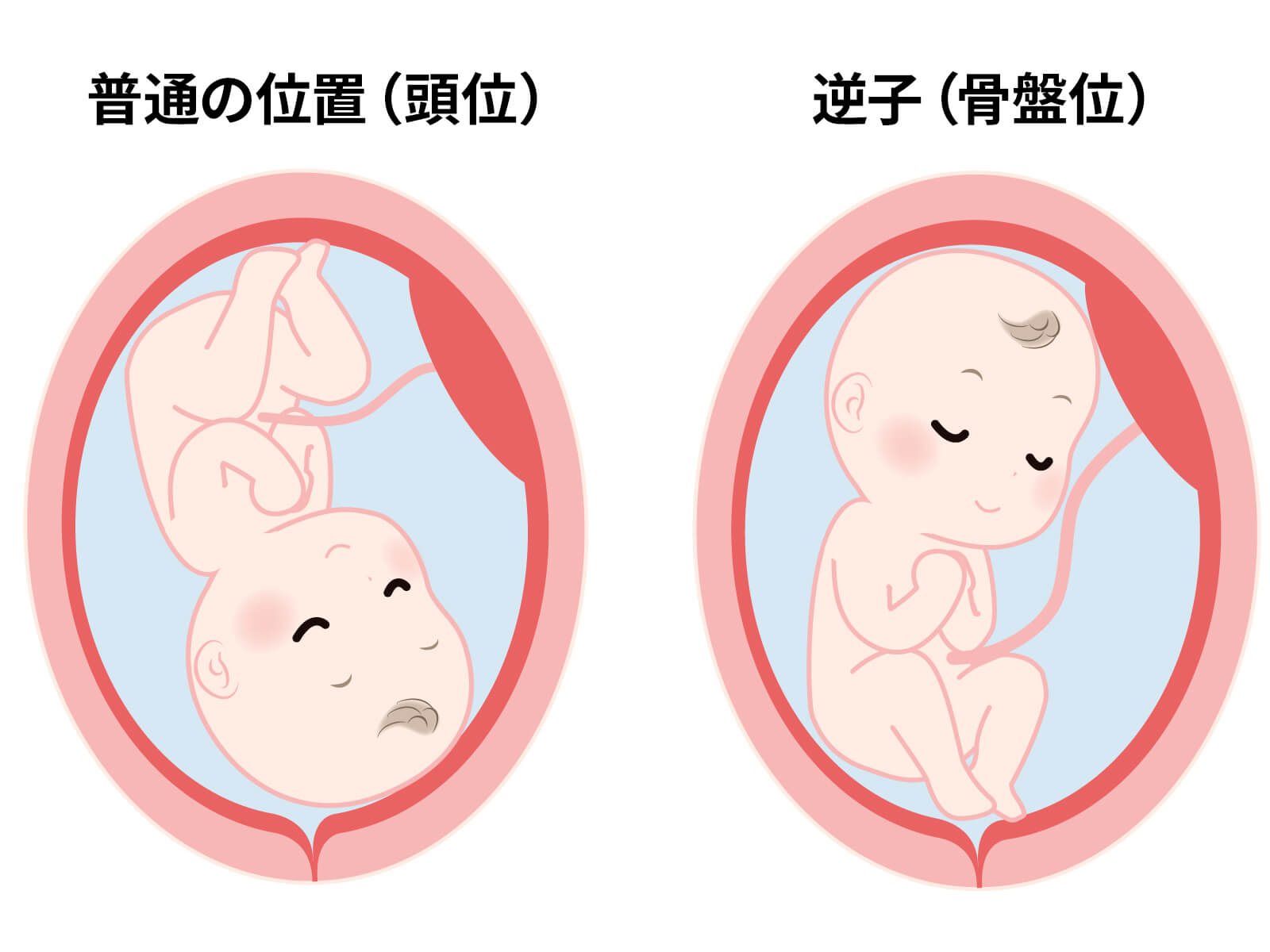

逆子とは、赤ちゃんの頭が子宮の出口の方向にない状態を表す一般的な用語です。医学用語では「骨盤位」といいます。

妊婦検診では、エコー検査(超音波検査)で赤ちゃんの様子を確認しますが、その際に逆子と診断される場合があります。

しかし、赤ちゃんはお腹の中で動いているため、妊娠中期までに逆子になることは珍しくありません。その後、自然と元に戻るケースも珍しくないので、あまり心配する必要はありません。

逆子の種類

逆子の種類として、主に以下のようなものが挙げられます。

単殿位(たんでんい)

単殿位とは、赤ちゃんがお尻を下に向けてV字型の姿勢をとっている状態です。この姿勢が、逆子の8割程度を占めます。経腟分娩できる可能性もあります。

複殿位(ふくでんい)

複殿位とは、赤ちゃんのお尻と足先が下に向いている姿勢をとっている状態です。

全足位(ぜんそくい)

全足位とは、赤ちゃんが両足で立つような姿勢をとっている状態です。

不全足位(ふぜんそくい)

不全足位とは、赤ちゃんが片足で立つような姿勢をとっている状態です。

膝位(しつい)

膝位とは、赤ちゃんが両ひざで立つような姿勢をとっている「全膝位」や、片膝で立つような姿勢をとっている「不全膝位」のことです。

横位(おうい)

横位とは、母親が立っているときに、赤ちゃんが横向きになるような姿勢をとっている状態です。

逆子になる原因

赤ちゃんが逆子になる原因は、はっきりと断定できるわけではありません。しかし、何らかの理由で羊水が多かったり、赤ちゃんが小さかったりすると、赤ちゃんがお腹の中で動きやすくなるので、結果として逆子になることがあります。

逆子の原因として、主に以下のようなものが考えられます。

- 子宮の形態異常(子宮筋腫や先天的な異常)

- 胎盤の異常

- 骨盤の異常

- 多胎妊娠

- 羊水過多、羊水過少

- 胎児発育遅延

逆子になる確率

妊娠中期の赤ちゃんは、約25〜30%の確率で逆子の状態になっているといわれています。これは、赤ちゃんがまだ小さくてお腹の中を自由に動き回れるためで、特に珍しいことではありません。

妊娠が進むにつれて赤ちゃんの体が大きくなり、自然と頭が下になることが多くなります。たとえば、妊娠30週頃には逆子の割合は約15%、妊娠36週になると約3〜5%まで減少するとされています。

妊娠後期に入る頃には、ほとんどの赤ちゃんが自然に頭位(頭が下)に戻るため、妊娠中期に逆子と診断されても、過度に心配する必要はありません。

逆子はいつまでなら大丈夫?

妊娠の初期や中期までは、逆子であっても解消される可能性が高いので、気にする必要はありません。

しかし、妊娠30週~32週の前後で逆子だと診断されると、逆子のままである確率が高まってしまうため、場合によっては、医師の指示に従った対策を取らなければならないケースもあります。

しかし、まだ自然に解消される可能性もあることから、過度に心配する必要はありません。不安になったとしても、独自の処置は危険ですので、必ず医師の指示を守りましょう。

逆子であることのリスクは?

逆子であること自体が、母体に大きなリスクをもたらすケースはほとんどありません。また、逆子だからといって、赤ちゃんに直接的な影響があることも少ないとされています。

ただし、妊娠34週頃まで逆子の状態が続いている場合には、帝王切開の可能性を考慮して、医師が準備を始める可能性があります。

赤ちゃんへの影響

逆子だからといって、赤ちゃんに障害が起こるわけではありません。脳の発達にも、逆子だけが原因で影響が出るとは考えられていません。

また、ダウン症などの先天性の障害が逆子によって引き起こされることもありません。ただし、ダウン症の赤ちゃんが消化器系の疾患を抱えている場合、羊水が増えやすくなり、その影響で逆子になりやすくなるケースがあります。

逆子の経膣分娩のリスク

逆子の状態で経膣分娩を選ぶと、さまざまなトラブルが起きやすく、母子ともに危険を伴う可能性があります。そのため、多くの医療機関では帝王切開を勧める傾向があります。

逆子で経膣分娩を行う場合に起こりやすいリスクには、以下のようなものがあります。

- 早くに破水してしまう

- へその緒が赤ちゃんの身体よりも先に出てしまう

- 陣痛が弱くなってしまう

- 赤ちゃんの頭が、産道の途中で引っかかってしまう

- 出産中に赤ちゃんが骨折してしまう

- 赤ちゃんが窒息してしまう

出産時のリスクを避けるためにも、妊娠後期に逆子が続いている場合は、医師と相談しながら安全な出産方法を選ぶことが大切です。

逆子を治す方法

逆子の改善には、いくつかの方法があり、代表的なものとして「逆子体操」や「外回転術」が挙げられます。いずれも医師の判断に基づいて行われるため、安全性を確保しながら対応することが大切です。

逆子体操

逆子体操とは、母親がいくつかの定められた動きをすることによって、逆子を改善するための体操です。赤ちゃんや母親に強い力を加えないため、比較的安全に行えます。

ただし、いくつかの体勢は、お腹の大きくなった母親にとって難しいものである場合もあります。また、切迫早産を引き起こすリスクなどもあるので、行うためには医師の許可が必要です。

なお、逆子体操について、医学的に有効であるとは証明されていないため、逆子であっても指導されないケースもあります。決して自分の判断では行わないようにしましょう。

外回転術

外回転術とは、母親のお腹の外から、手技によって赤ちゃんの身体を回転させ、骨盤位を解消する施術です。

妊娠35週程度までは、自然に逆子が改善する可能性もあるので、主に妊娠36週~37週のあたりで行います。それよりも後になると、赤ちゃんが大きくなって回転しにくくなってしまいます。

施術のときには、赤ちゃんの心拍数等を確認する必要があるので、基本的には医療施設において行います。

成功率は50%程度であり、初産婦よりも経産婦の方が、成功率は高いといわれています。また、麻酔をしていると、麻酔をしないときよりも成功率が上がるといわれています。

外回転術を行う条件

外回転術を安全に実施するためには、いくつかの医学的な条件を満たしている必要があります。条件が整っていない場合、母体や赤ちゃんに思わぬリスクが生じる可能性があるため、施術は実施できません。

具体的には、以下のような条件を満たす必要があります。

- 帝王切開をしたことがない

- 胎盤の位置が正常である

- 羊水の量が正常である

- 赤ちゃんの頭の大きさが骨盤を通過することができる

- 切迫早産でない

- 前置胎盤や胎児機能不全などの経腟分娩の禁忌がない

- 緊急帝王切開が可能である

これらの条件がすべて揃ってはじめて、外回転術の実施が検討されます。外回転術には一定のリスクが伴うため、母子の安全を最優先にした慎重な判断が求められます。

外回転術のリスク

外回転術は、赤ちゃんの向きを変えるために母体の外から手で操作する医療行為ですが、実施にあたっては慎重な判断が求められます。

母体や赤ちゃんにさまざまなリスクが生じる可能性があるためです。

具体的には、以下のようなリスクが報告されています。

- 常位胎盤早期剥離

- 胎盤血腫・絨毛膜下血腫

- 一過性の胎児心拍の低下

- 臍帯下垂

- 母子間輸血症候群

- 前期破水

- 陣痛発来

外回転術を行う際には、万が一の事態に備えて、すぐに帝王切開へ移行できる体制を整えておく必要があります。

逆子への外回転術に関して医療過誤が疑われる場合

逆子への外回転術では、赤ちゃんの体やへその緒が圧迫されることで心拍が低下するリスクがあります。また、胎盤が剥がれる「常位胎盤早期剥離」など、母体にも重大な影響が及ぶ可能性があるため、施術中は慎重な対応が求められます。

医療機関では、赤ちゃんの心拍数や母体の状態を常にモニターし、異常が見つかった場合には速やかに帝王切開へ移行できる準備を整えておかなければなりません。

安全対策が不十分だったり、医師の判断や対応に過失があった結果、赤ちゃんに障害が残ったり、母体に深刻な影響が及んだ場合には、医療過誤が疑われるでしょう。

損害賠償請求など法的な手続きを検討できる可能性もあります。不安や疑問がある場合は、医療の専門家や法律の専門家に相談するのが安心です。

逆子の赤ちゃんへの外回転術に関する医療過誤の裁判例

逆子の赤ちゃんへの外回転術について、医療過誤が認められた裁判例を以下でご紹介します。

平成11年(ワ)3183号 横浜地方裁判所 平成13年4月26日判決

本件は、逆子であった赤ちゃんについて、母親が被告助産院で外回転術を3回受けたところ、3回目の施術で腹部に痛みを覚え、その後出血して病院を受診し、常位胎盤早期剥離と診断されて帝王切開により出産した事案です。

赤ちゃんは、新生児仮死に伴う低酸素性虚血性脳症を発症しており、さらに頭蓋内出血や水頭症を発症し、それらを原因とする脳性麻痺によって、生涯にわたって常時介護が必要な状態になりました。

裁判所は、外回転術には常位胎盤早期剥離のリスクがあり、常位胎盤早期剥離は早期診断や早期治療が特に必要とされる疾患であること等から、妊婦に対する外回転術を行う場合、緊急帝王切開に移行するリスクがあることを予見して、処置が可能な病院で診療を受けるよう指示するべき注意義務を負っているとしました。

さらに、被告助産院の医師は胎盤剥離のリスクを十分に理解していなかったため、危険を予見できず、母親に病院で診療を受けることを指示せず、性器出血の報告を受けても適切な指示をしなかった等として、適切な指示をするべき注意義務を怠った過失があると指摘しました。

そして、常位胎盤早期剝離を発症した原因は本件外回転術であったことを認め、注意義務を怠った過失と赤ちゃんの後遺障害との間には相当因果関係があると認定しました。

その結果、赤ちゃんの逸失利益や介護費用、弁護士費用等、合計約1億1718万円の請求を認容しました。

-

保有資格医学博士・弁護士(東京弁護士会所属・登録番号:29382)東京弁護士会所属。弁護士法人ALGでは高品質の法的サービスを提供し、顧客満足のみならず、「顧客感動」を目指し、新しい法的サービスの提供に努めています。

医療過誤のご相談受付

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

- 24時間予約受付

- 年中無休

- 全国対応

※精神科、歯科、美容外科のご相談は受け付けておりません。 ※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。