不起訴はいつわかる?確認方法や不起訴処分を獲得するためにできること

罪を犯して逮捕された後は、捜査機関での取り調べを受け、最終的に検察官が刑事裁判にかけるかどうかの判断を下します。

具体的には、起訴か不起訴かの判断を下し、不起訴となれば刑事裁判にかけられることはありません。

では、逮捕・勾留により身柄拘束される身柄事件や身柄拘束されずに捜査を受ける在宅事件での不起訴処分は、いつわかるのでしょうか。

そこで本記事では、不起訴はいつわかるのかという点に着目し、不起訴のタイミングや不起訴になったかを確認する方法をはじめ、不起訴処分になる理由などについても、詳しく解説していきます。

目次

不起訴はいつわかる?

逮捕・勾留による身柄拘束をともなう身柄事件の場合は、逮捕から23日以内に不起訴となったかを確認することができます。

一方で、身柄拘束がともなわない在宅事件の場合は、身柄拘束を受けないが故に、検察が起訴か不起訴か判断を下すまでの時間に制限がありません。

そのため、在宅事件では、「検察がいつ処分を判断するのかが明確にわからない」という実情があります。

また、いつ処分が下されるのかを検察に問い合わせたとしても、被疑者本人に教えられることはありません。

このように、事件の手続き方法によって不起訴かどうかわかるタイミングが異なります。

身柄事件の不起訴のタイミング

身柄事件の場合は、基本的に逮捕から最長23日以内に不起訴処分が下されたかどうかを知ることができます。

- 身柄事件とは?

被疑者・被告人の身柄を拘束した状態で捜査や裁判が進められる刑事事件のことをいいます。

身柄事件には必ず逮捕・勾留がともなうため、検察は勾留期限が切れる前に被疑者を起訴するかどうか判断しなければなりません。

勾留期限は、被疑者逮捕から検察が裁判所に勾留請求を行うまでの3日間を含めて23日間であるため、身柄事件の場合は不起訴処分が下される時期が明確です。

ただし、十分に証拠が揃わなかった場合などには、処分保留となり被疑者は釈放され、在宅事件として捜査が継続されることもあります。

このような場合は、在宅事件に移行することになるため、不起訴とわかるタイミングも異なってきます。

在宅事件の不起訴のタイミング

在宅事件の場合は、事件の内容・捜査状況によって不起訴処分の下されるタイミングが異なります。

- 在宅事件とは?

被疑者の身柄を拘束せずに捜査や裁判が進められる刑事事件のことをいいます。被疑者は、身柄の拘束がないため、これまで通りの日常生活を送ることができます。

在宅事件は身柄事件とは異なり、勾留されない=勾留期限などの“期限の制約”がないため、「〇〇までに被疑者を起訴するかどうか判断しなければならない」という決まりはありません。

しかし、時効という期限の制約があるため、事件が時効を迎えるまでに判断する必要があります。

なお、在宅事件とされる刑事事件の多くは、比較的軽微な事件内容がほとんどであることから、半年~1年の間に終局処分の結論がでやすい傾向にあります。

不起訴か連絡がないのはなぜ?

身柄拘束を受けない在宅事件の場合は、日常生活を送りながら捜査機関による取り調べを受けることになります。

勾留期間という期限の制約もないため、身柄事件よりも時間をかけて捜査が行われる傾向にある在宅事件では、不起訴処分が下されたのか検察から連絡がなく、不安を抱かれる方も多くいらっしゃるはずです。

検察から連絡がこない理由としては、次のようなことが考えられます。

捜査に時間がかかっているため

検察官による終局処分の判断は、刑事事件において非常に重要な場面です。

そのため、検察官は被疑者が確実に罪を犯したと確信できる場合に限り起訴し、被疑者を刑事裁判にかけます。

つまり、証拠が不十分など、裁判で有罪判決を得られない可能性が少しでも考えられる場合には、起訴に踏み込むことができずに捜査を継続せざるを得ない=終局処分の判断が長期化するということになります。

さらに、身柄事件には最長23日以内に終局処分の判断をしなければならないという勾留期間の制約がありますが、在宅事件には時効以外の期限の制約がないため、時間をかけて捜査を行うことが可能となります。

そのため、終局処分の判断の長期化は、特に在宅事件の場合に多く見受けられます。検察から連絡がない理由には、このような背景があると考えられます。

不起訴の通知義務がないため

そもそも検察には、被疑者に不起訴と判断されたことを通知する義務がありません。

検察によっては、不起訴となった旨を連絡してくれる場合もありますが、通知義務がない以上、「連絡がない」などと責めることはできないのです。

そのため、前回の取り調べから2~3ヶ月程度連絡がないようであれば、自ら検察に状況を確認してみるとよいでしょう。場合によっては、既に不起訴処分が下されていることもあります。

また、不起訴処分が下された後であれば、不起訴処分告知書の請求ができるようになります。

不起訴処分となったことを証明する書面となりますので、事件を理由に会社から懲戒処分の手続きが進められている場合などには、提出することで懲戒処分を免れる可能性があります。

不起訴になったか確認する方法

検察は、被疑者に対して不起訴となった旨を通知する義務はありませんが、被疑者から請求があった場合にはそれに応じる必要があります。

そのため、被疑者本人が検察へ終局処分の判断結果についての問い合わせを行い、「不起訴処分告知書」を送付するように依頼することで、不起訴になったかを確認することができます。

- 不起訴処分告知書とは?

捜査機関が捜査していた刑事事件を不起訴処分にしたことが記載されているA4サイズの証明書です。

なお、被疑者本人ではなく、弁護士でも不起訴処分告知書を請求することができます。

ただし、被疑者の家族や第三者が不起訴処分告知書を請求することはできないというケースが多いため、どうしても被疑者本人が請求できない場合には、担当の検察官へ相談するとよいでしょう。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。

逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

起訴前の段階から弁護士に相談しておくべき?

検察によって起訴・不起訴の判断が下される前までに、弁護士には相談しておくべきといえます。

なぜなら、弁護士による有効な弁護活動は、不起訴処分となる確率をより高めることにつながるからです。

特に、刑事事件に精通した弁護士であれば、起訴が見込まれるような刑事事件であっても、量刑の減軽を求めて検察官に働きかけることができます。

また、被害者が存在する刑事事件の場合には、被疑者から弁護を受任した後直ちに被害者との示談交渉を開始することで、今後の終局処分の判断において有利となるようなサポートを十分に行うことができます。

そのため、弁護士に依頼するのであれば、なるべく早い段階からご相談されることをおすすめします。

不起訴処分になる理由とは?

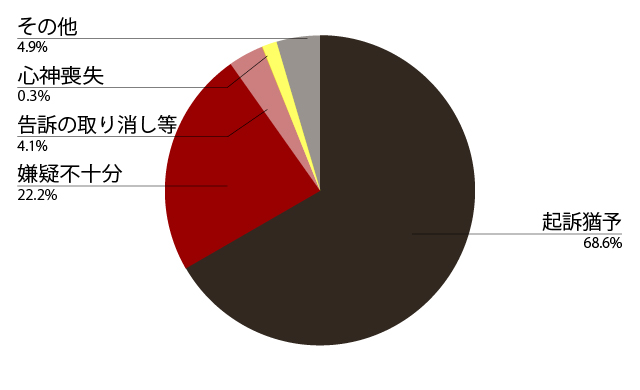

令和5年(2023年)の犯罪白書によると、不起訴処分とした理由の中でもっとも多い理由は、起訴猶予とされています。

その次には、嫌疑不十分が第2に多い理由として挙げられています。

- 起訴猶予(69.2%)

- 嫌疑不十分(21.8%)

- 告訴のとり消しなど(4.1%)

では、高い割合を占める理由順に、さらに詳しく解説していきます。

①起訴猶予

不起訴処分になる理由としてもっとも高い割合を占めているのは、起訴猶予です。

起訴猶予とは、被疑者が罪を犯したことは明らかであるが、検察官が被疑者の年齢や性格、犯罪の軽重や情状などを考慮した結果、起訴する必要がないと判断した処分のことをいいます。

起訴猶予と判断された場合には、当然刑事裁判にかけられないことから前科が付くことはありません。

また、逮捕・勾留により身柄拘束を受けている場合は、釈放されるなどのメリットがあります。

②嫌疑不十分

次に高い割合を占めているのが、嫌疑不十分です。

嫌疑不十分とは、被疑者が罪を犯したという疑いがゼロではないが、それを証明するに足りる証拠が不十分であることから、起訴しても有罪判決を得られないと判断した処分のことをいいます。

そう判断する理由には、主に以下のような点が挙げられます。

なお、これで不起訴となった場合には、起訴猶予と同様に刑事裁判へかけられることはなくなります。

- 被疑者に犯行当時のアリバイがあること

- 犯行の動機や目的が明確でないこと

- 犯行を裏付ける証拠が足りないこと

- 被害者の供述に信用性がないこと など

③告訴の取り消しなど

その他に高い割合を占める理由として、告訴の取り消しなどが挙げられます。

告訴の取り消しとは、告訴を行った者(被害者やその法定代理人)が告訴を取り下げることをいいます。

なお、告訴とは、主に被害者側が捜査機関に対して犯罪事実を申告し、被疑者の処罰を求めることをいいます。

そのため、告訴を取り下げるということは、被害者側に処罰感情がないことを意味するため、不起訴処分と判断されやすいです。

特に、告訴がなければ起訴できない親告罪の場合は、不起訴となります。

不起訴を獲得するためにできること

再犯防止に努める

被疑者が再び罪を犯すことのないように再犯防止に努めることは、不起訴を獲得するための一歩となり得ます。

深く反省していることを示すための謝罪文や、再犯防止のための具体策などを示すことで、検察から再犯の心配がないと判断してもらえる可能性があります。

また、捜査機関への対応は真摯に、協力的に対応することが必須です。

こうした再発防止に向けた被疑者の姿勢を検察官に主張することで、「起訴する必要はない」と判断してもらえ、不起訴処分を得られる可能性を高めます。

そのためには、正しく主張できる弁護士の力が必要不可欠となるでしょう。

被害者と示談を成立させる

被害者が存在する事件では、被害者と示談を成立させることが不起訴を獲得するうえでもっとも重要となります。

事件の当事者である被害者と加害者の和解を意味する示談成立は、検察が不起訴処分を下す際の判断材料として非常に有効的です。

しかし、被害者は加害者である被疑者に対して処罰を求める感情が強く、話し合う機会を得ることも難しい場合が多いです。

そのため、示談交渉は弁護士に依頼されることをおすすめします。

法律の専門家であり、交渉のプロである弁護士に依頼することで、次のようなメリットを得ることができます。

<示談交渉を弁護士に依頼するメリット>

- 被害者の心情を考慮した適切な示談交渉が可能であること

- 示談書の作成など、示談成立までのサポートを行ってもらえること

- 適切な示談金の提示・提案が可能であること など

供託や贖罪寄付を行う

供託や贖罪寄付を行うことも、不起訴を獲得するための一歩となり得ます。

被害者との示談成立が難航している場合などには、再発防止策の提示や供託・贖罪寄付を行っている事実を検察官へ主張して不起訴処分の獲得を目指します。

- 供託(きょうたく)とは?

被害者が示談金の受け取りを拒否する場合に、被害者の代わりに法務局が管轄する供託所に金銭を預ける制度のことをいいます。

- 贖罪寄付(しょくざいきふ)とは?

罪を犯した人が、罪を償う気持ちの表明として、弁護士会や各種団体に寄付を行うことをいいます。あくまで寄付であるため、金銭が被害者に支払われるわけではありません。

不起訴がいつわかるのかなど不安なことがあれば弁護士にご相談ください

身柄事件の場合は、勾留期間に期限の制約があるため、不起訴となったのかどうかを比較的早めに知ることができます。

しかし、在宅事件の場合は、時効以外に期限の制約がないことから捜査が長期化しやすく、不起訴となったのかを知るまでに時間がかかってしまう傾向にあります。

そのため、自分の処分がどうなったのかわからず、不安な日々を送ることとなり、心がすり減ってしまわれる方が多くいらっしゃるでしょう。

そのような場合には、ぜひ一度弁護士にご相談ください。弁護士であれば、現在置かれている状況に応じて、適切にサポートすることが可能です。

また、私たち弁護士法人ALGには刑事事件を得意とする弁護士が多数在籍しております。

そのため、不起訴がいつわかるのかなどのご不安を抱かれている方は、お気軽に私たち弁護士法人ALGへご連絡ください。