傷害罪とは?暴行罪との違いや成立要件、対処法などわかりやすく解説

傷害罪は、日本の刑法における犯罪の一つであり、日常生活でも起こりうる可能性の高い犯罪です。たとえば、知人と些細なことで言い合いになり、暴力を振るって相手に怪我を負わせれば、傷害罪に問われてしまいます。相手に負わせた怪我がたとえかすり傷であっても、怪我を生じさせれば傷害罪が成立します。

本記事は、傷害罪に着目して、傷害罪の成立要件や暴行罪との違いなどについて、詳しく解説していきます。傷害事件を起こしてしまったときの対処法も解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

傷害罪とは

傷害罪は、身体的苦痛を与える行為によって、相手の身体に傷害を負わせた場合に成立する犯罪です。具体的には、「相手に暴力を振るう」「武器を使い攻撃する」などの行為で相手に怪我を負わせると、傷害罪に問われます。

ただし、傷害罪は身体的な怪我だけでなく、精神的な病気を発症させた場合も成立します。つまり、精神的苦痛を与える行為によって、相手がうつ病やPTSDなどの精神疾患を患った場合も傷害罪に問われる可能性があるということです。

精神的苦痛を与える行為には、以下が挙げられます。

- 騒音

- いじめや嫌がらせ

- DV

- SNSやインターネットでの誹謗中傷 など

上記の行為によって、相手に健康被害や精神疾患の発症が認められた場合には、「殴る蹴る」などの物理的な攻撃をしていなくても傷害罪が成立する可能性があります。

傷害罪の成立要件

傷害罪の成立要件は、

- 傷害の実行行為があること

- 結果として傷害が生じたこと

- 実行行為と傷害結果に因果関係があること

- 故意があること

の4つです。

それぞれの具体的な意味は、以下のとおりです。

- 傷害の実行行為があること

刑法で定められた「傷害罪」に当てはまる行為があった - 結果として傷害が生じたこと

実行行為によって、実際に相手が傷害を負った - 実行行為と傷害結果に因果関係があること

実行行為が原因で相手が傷害を負ったと認められる - 故意であること

相手に傷害を負わせようと思い、実行行為をした

相手を殴り怪我を負わせた場合は傷害罪が成立しますが、自転車が突然故障して相手に怪我を負わせてしまった場合は、④の故意がないため、傷害罪は成立しません。

害罪と暴行罪の違い

傷害罪と暴行罪の違いは、「相手に実際にケガをさせたかどうか」にあります。

傷害罪は、相手に身体的または精神的なダメージ(ケガや精神疾患など)を与えた場合に成立します。たとえば、殴って相手が骨折したり、精神的ショックでうつ病になった場合などが該当します。

一方、暴行罪は「暴力をふるった」という行為そのものを処罰するもので、たとえ相手にケガがなかったとしても成立します。たとえば、殴ろうとして拳を振り上げたが、相手に当たらなかった場合などです。

つまり、相手を傷つけるつもりで暴力をふるったが、結果的にケガをさせなかった(=未遂)場合は、傷害罪ではなく暴行罪が適用される可能性があります。

なお、暴行罪は実際にケガがない分、傷害罪よりも軽い刑罰が科されます。

暴行罪の刑罰(刑法第208条 「2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料」

傷害罪の刑罰

傷害罪の刑罰は、刑法第204条で15年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金と定められています。具体的な刑罰の内容は、犯行態様や被害者の傷害の程度、悪質性などの要素(=事情)が考慮され、総合的に判断されます。

たとえば、被害者の傷害が軽傷(打撲など)と重傷(骨折)では、重傷の方が重い刑罰を科せられる可能性が高いです。このような、さまざまな要素で刑罰の重さが変動するため、減刑を目指すには、有利な要素の主張・立証が必要となります。

なお、拘禁刑とは、法改正によって2025年6月1日から施行された新しい自由刑の一つです。法改正前は懲役と禁錮がありましたが、それらはすべて廃止され、「拘禁刑」として一本化されました。

傷害罪で初犯の場合はどうなる?

傷害罪が初犯の場合は、前科がないことが考慮されて刑罰が比較的軽くなる可能性があります。ただし、被害者に負わせた怪我が重傷で、犯行態様に悪質性が認められる場合には、たとえ初犯であっても実刑判決が下される可能性があります。

たとえば、以下のようなケースは、初犯であっても実刑判決が下される可能性が高いです。

- 相手に対して激しい暴行を繰り返し、重傷を負わせた場合

- 凶器を使用して、相手に重傷を負わせた場合

- 被害者だけでなく、その他複数人に対しても傷害事件を起こしている場合 など

上記のようなケースは、刑事処分を判断する検察官および裁判官の心証を悪くさせます。有利な事情として考慮されやすい「初犯」であっても、それを上回る不利な事情となるため、重い刑罰を科せられる可能性が高いといえます。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。

逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

傷害罪の時効

刑事事件には、事件が起きてから一定期間が経過すると犯人を起訴できなくなる「公訴時効」が設けられており、傷害罪の場合は10年です。つまり、相手に傷害を負わせた日から10年が経過すると、たとえ犯人が見つかっても起訴されず、犯人は処罰されないことになります。

ただし、相手に傷害を負わせる行為は不法行為になるため、刑事上だけでなく民事上の責任も同時に負います。そのため、加害者である被疑者または被告人は、被害者からの損害賠償請求に応じなければなりません。

民事上の損害賠償請求権の時効は、①損害及び加害者を知った日から5年、②不法行為の時から20年で成立します。刑事上の時効が成立していても、民事上の時効が成立していなければ、被害者からの損害賠償請求に応じなければならないため、注意が必要です。

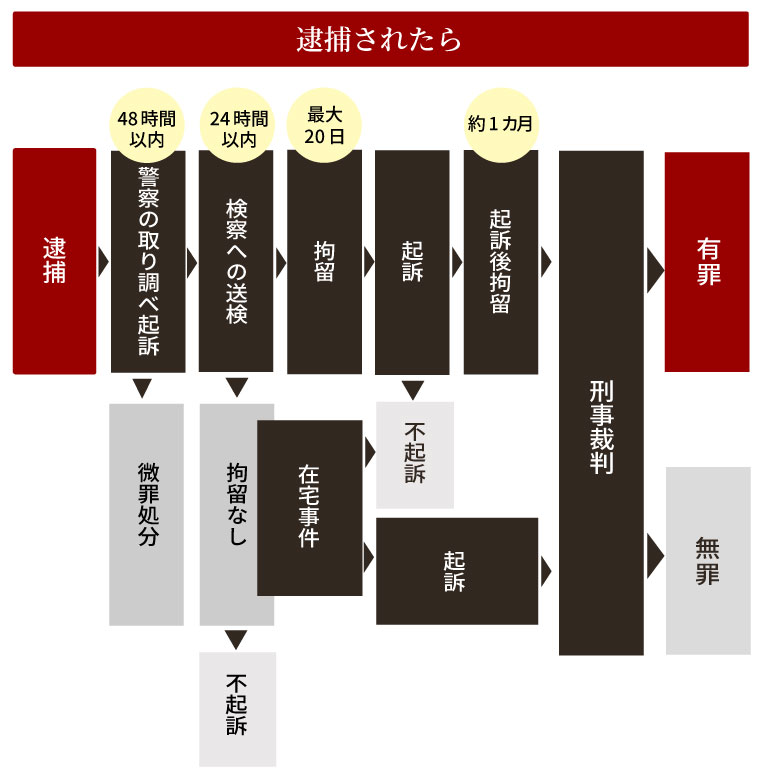

傷害罪で逮捕された場合の流れ

傷害罪で逮捕されると、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。

- ①警察の取り調べ

逮捕後は、警察から取り調べを受けて48時間以内に事件と身柄が検察に引き継がれます。 - ②検察への送検

送検後は、検察から取り調べを受けて24時間以内に勾留請求の判断が下されます。 - ③勾留

検察官が勾留請求を行い、裁判官がそれを認めると10日間の勾留(身柄拘束)が実施されます。勾留は、さらに10日間の延長が認められているため、最大で20日間行えます。 - ④起訴・不起訴

検察官は、勾留満了日までに起訴・不起訴の判断を下します。 - ⑤起訴後勾留

検察官が起訴後も勾留が必要と判断した場合、刑事裁判の終了まで身柄拘束が続くことになります。起訴後勾留は、原則2ヶ月でその後必要に応じて1ヶ月ごとに更新されます。 - ⑥刑事裁判

刑事裁判が開かれ、裁判官から有罪・無罪の判決が下されます。

傷害事件を起こしてしまったときの対処法

傷害事件を起こしてしまったときの対処法には、次のような方法が挙げられます。

- 弁護士に依頼する

- 自首する

- 被害者と示談交渉する

傷害事件は、事件を起こした後どのように対応するのかによって、結果が大きく左右される可能性があります。事件を大きくさせないためには、対処法をきちんと押さえておくことが大切です。

弁護士に依頼する

弁護士への依頼は、傷害事件に限らずすべての刑事事件においてもっとも有効的な対処法といえます。弁護士が傷害事件でできる主な弁護活動には、以下のようなことが挙げられます。

- 自首する際に途中まで同行してもらえる

- 逮捕直後から接見(面会)できるため、早期段階から弁護方針を構築できる

- 弁護活動によって、早期釈放や不起訴処分の獲得が期待できる

- 有利な事情の主張及び立証が可能なため、起訴されても執行猶予付き判決を目指せる

- 被害者との示談交渉を任せられる

- 起訴後も勾留される場合は、保釈請求の手続きを行ってもらえる

- 家族や会社とのやり取りをお願いできる など

弁護士は、警察・検察対応や被害者との示談交渉、裁判への備えといった法的手続きをサポートしてくれます。弁護士による弁護活動は、刑事処分を有利な結果とするために必要となります。弁護士が幅広く弁護活動を行えるようするためにも、早期段階から弁護士に依頼することが重要です。

自首する

傷害事件で自首することには、逮捕回避や減刑の可能性などを高めるメリットがあります。特に弁護士に同行してもらい自首すれば、弁護士が警察に上申書を提示して逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことを主張してくれるため、早期釈放が期待できます。

ただし、自首が成立するためには、以下4つの要件を満たす必要があります。

自首が認められる要件

- 自発的に犯罪事実を申告すること

- 刑事処分を求めていること

- 捜査機関に対して申告すること

- 捜査機関に犯罪事実または犯人が発覚する前に申告すること

上記4つの要件をすべて満たされなければ、自首は成立しません。そのため、捜査機関に犯罪事実が発覚した後に自首をしても、正式な自首として取り扱ってもらえないため、注意が必要です。

被害者と示談交渉する

傷害罪のように被害者が存在する犯罪では、被害者との示談成立が刑事処分の判断に大きく影響します。被害者が重傷を負っており、重い刑罰が見込まれる場合でも、示談が成立すれば刑事処分が軽減される可能性があります。

示談を成立させるには、被害者に対して謝罪及び慰謝料などの示談金を支払う必要があります。

傷害事件における示談金の相場は、軽傷の場合10万~50万円程度、重傷の場合50万~100万円程度とされていますが、この金額はあくまで相場に過ぎません。そのため、被害者から相場以上の示談金を求められるケースも数多くあります。

また、被害者の大半は、加害者に対して強い怒りや恐怖を抱いているため、示談交渉の場を設けるのは容易ではありません。この点、弁護士であれば、被害者の連絡先を捜査機関から取得し、被害者の心情に配慮した示談交渉が行えるため、示談成立には弁護士の力が必要不可欠となるでしょう。

傷害罪に関する裁判例

ではここで、傷害罪に関する裁判例を1つご紹介します。

事件番号 平成22年(あ)340号 最高裁判所第三小法廷 平成24年1月30日決定

事件の概要

大学病院の医師である被告人は、同病院で勤務していた被害者に対して睡眠薬の粉末を混入した洋菓子を摂取させました。これにより被害者には、数時間にわたり意識障害及び筋弛緩作用を伴う急性薬物中毒の症状が生じました。

裁判所の判断

裁判官は、一時的とはいえ、被害者の脳の重要な機能が数時間にわたり阻害され、筋肉の弛緩という身体症状が生じていたことから、傷害罪が成立すると判断しました。その結果、被告人は※懲役8月に処せられました。

※2025年6月1日以降は、懲役と禁錮が廃止され、「拘禁刑」に一本化されています。

本件のポイント

本件では、「睡眠薬により人を昏睡させる行為」が傷害罪に該当するか否かが争われました。裁判所は、過去の判例や学説などから、身体組織の物資的破壊(壊死)が生じていなくても、内部的に健康状態の不良変更が生じた場合は、傷害罪が成立すると判断しました。そのため、睡眠薬により数時間被害者の健康状態が不良に変更した本件では、傷害罪が成立しました。

傷害罪で逮捕された・逮捕されそうな場合は、早期に弁護士にご相談ください

傷害罪で逮捕された場合、状況次第では勾留による身柄拘束が長期に渡る可能性があります。裁判で実刑判決がでれば、身柄拘束の期間はさらに長期にわたることになります。

そうなれば、仕事や学校だけでなく、人間関係にも悪影響が及び、解雇や退学、家庭崩壊につながるおそれがあります。早期釈放や不起訴処分を獲得し、仕事や学校、人間関係に悪影響を及ばないようにするには、弁護士から法的なサポートを受けることが大切です。

弁護士であれば、刑事処分の判断を下す検察官や裁判官に対して、有利な事情を主張・立証できます。

傷害罪は、有罪となった場合に最長15年の拘禁刑が言い渡される可能性のある比較的重い罪に該当します。弁護士は、状況に応じた適切な法的対応が可能なため、傷害罪で逮捕された・逮捕されそうな場合には、なるべく早めに弁護士にご相談ください。