逮捕された後の流れは?保釈のタイミングなどもわかりやすく解説

自分や家族が突如逮捕されてしまった場合、どうなるのか不安に思われるかもしれません。

逮捕された場合でも、迅速に対応すれば早期に釈放される可能性があります。

また、逮捕には複数の種類があるため、それぞれの違いを理解しておくことが重要です。

この記事では、逮捕の種類や逮捕後の流れ、釈放のタイミング、弁護士に相談するメリットなどをわかりやすく解説します。

目次

逮捕の種類と流れ

逮捕は、以下の3種類に大きく分けられます。

| 通常逮捕 | 裁判官が発布する逮捕状に基づく逮捕 |

|---|---|

| 現行犯逮捕 | 現に犯行を行っている者または行った直後の者に対する逮捕 |

| 緊急逮捕 | 一定の重大犯罪かつ十分な嫌疑がある場合に基づく逮捕 |

通常逮捕は、警察官が逮捕状をもって被疑者の自宅に赴き、逮捕する方法です。一方で、現行犯逮捕は、犯罪が行われている最中または直後であるため、捜査機関に限らず一般人でも身柄を拘束できます(私人逮捕)。

緊急逮捕は、その名の通り、緊急性を要するために逮捕状なしで逮捕できますが、後日裁判官に逮捕状を請求する必要があります。

なお、逮捕は、「罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」と「逃亡や証拠隠滅のおそれ」が認められたときに必要性があると判断されます。

そのため、罪を犯したからといって、必ず逮捕されるわけではなく、身柄の拘束を受けない在宅事件として捜査が進められる場合もあります。

逮捕の種類について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

逮捕されるのはどんな時?逮捕の種類について通常逮捕の流れ

通常逮捕は、警察が事件の捜査を行い、見つけた証拠を基に裁判官に対して逮捕状を請求し、逮捕に至るというのが主な流れです。

具体的には、以下のように手続きが進んでいきます。

- ①事件発覚

- ②捜査

- ③逮捕状の請求

- ④逮捕

通常逮捕に至るきっかけとなるのは、「被害者が警察に被害届を提出」または「通報」によるケースが大半です。

これにより事件が発覚し、警察は捜査を始め、犯罪の嫌疑とある程度の証拠が押さえられると、裁判官に逮捕状を請求します。裁判官が逮捕の必要性があると判断した場合、逮捕状が発布され、有効期間中に逮捕の手続きがなされます。

このとき、逮捕の必要性がないと判断されれば、逮捕状は発布されず、身柄拘束を受けない在宅事件として手続きが進められます。

現行犯逮捕の流れ

現行犯逮捕は、警察または一般人からその場で身体を取り押さえられて逮捕に至るのが主な流れです。通常逮捕とは異なり、現在進行形で犯罪が行われている・行われた直後であるため、裁判官の発布する逮捕状を必要としません。

そのため、刑事訴訟法第213条では、一般人でも犯人の身体の一部を取り押さえることで、現行犯逮捕が成立すると定められています。

<刑法訴訟法第213条>

現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる。

なお、一般人による現行犯逮捕は、「私人逮捕(しじんたいほ)」と呼ばれており、犯人を取り押さえた後は、直ちにその身柄を警察に引き渡す必要があります。逮捕された後は、警察署に連行されて、警察からの取り調べを受けます。

緊急逮捕の流れ

緊急逮捕は、警察が必要となる要件を満たすかを判断した後、逮捕に至り、その後裁判官に逮捕状の請求を行うのが主な流れです。

具体的には、以下のように手続きが進んでいきます。

- ①事件発覚

- ②捜査

- ③緊急逮捕の判断

- ④逮捕

- ⑤逮捕状の請求

裁判官の発布する逮捕状が必要な点は通常逮捕と同じですが、請求するタイミングが異なります。

通常逮捕は、逮捕する前に逮捕状を請求する必要がありますが、緊急逮捕は逮捕した後に請求します。

また、「犯人の犯した罪が重大犯罪(殺人、強盗など)」であり、「逃亡や証拠隠滅のおそれが高く、緊急を要する」などの要件をすべて満たした場合に限り行えます。あくまで、逮捕が優先されただけであるため、逮捕後はすぐに逮捕状を請求しなくてはなりません。

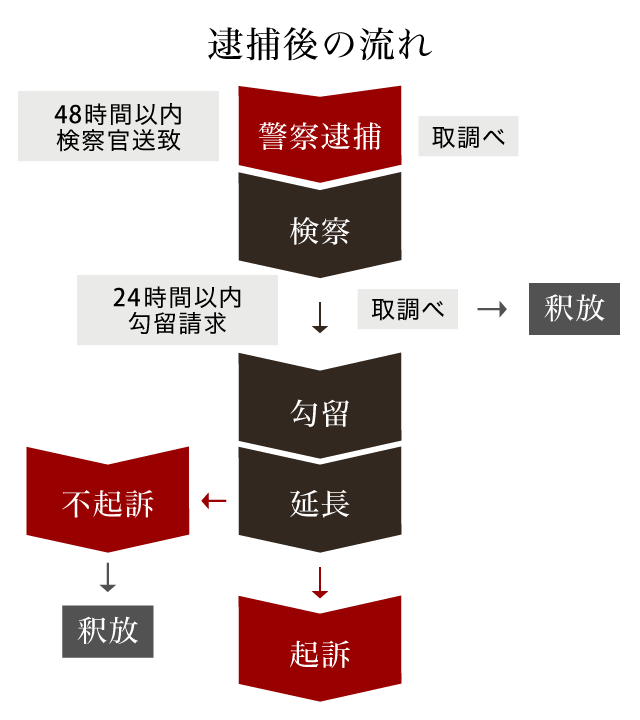

逮捕された後の流れ

逮捕された後は、逮捕の種類にかかわらず、以下の流れで手続きが進んでいきます。

- ①警察による取り調べ・検察への送致

- ②勾留

- ③起訴・不起訴の決定

- ④刑事裁判

逮捕後は、警察から取り調べを受ける必要がありますが、逮捕されてから48時間以内には、事件と身柄が今度は検察に引き継がれます(送致)。

その後、引き継がれてから24時間以内に、検察は被疑者の身柄を引き続き拘束するかどうかの判断を下しますが、ここまでで合計3日間を要します。

検察が被疑者の身柄拘束を継続するべきと判断した場合には、裁判官に対して勾留請求が行われ、認められると10日間の勾留が実施されます。

勾留は必要に応じて10日間の延長が可能なため、逮捕されてから被疑者が受ける身柄拘束の期間は、最大で23日間にも及びます。

以下では、各手続きについて、さらに詳しく解説していきます。

①警察による取り調べ・検察への送致

逮捕後は、警察による取り調べが行われ、刑事訴訟法の規定に基づき逮捕から48時間以内に、事件の資料と被疑者の身柄が検察へ送致されます。

警察の取り調べでは、犯行の動機や犯行日時などの事件に関する内容だけでなく、生い立ちや家族構成といった事件に関係しない内容についても詳しく聞かれます。取り調べでやり取りした内容はすべて「供述調書」として記録されるため、不利になる発言は極力避けなければなりません。

送致された後は、検察による取り調べが行われ、検察官は被疑者を取り調べたうえで24時間以内に勾留請求するか・釈放するかを判断します。

このとき、釈放と判断されると、被疑者の身柄を拘束しない在宅事件として捜査が継続されるため、日常生活を送りながら捜査に協力していきます。

なお、軽微な犯罪である場合は、検察に送致されず、警察だけで事件が終了となります(微罪処分)。

②勾留

勾留は、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束の処分で、送致後24時間以内に検察官によって行うかどうかの判断がなされます。

検察官が勾留すると判断した場合、まず裁判官に対して勾留請求が行われ、裁判官がこれを認めると原則10日間の勾留が実施されます。

勾留期間は、捜査状況によってさらに10日間の延長が可能なため、最大で20日間留置施設に留置される可能性があります。

勾留による身柄拘束は、勤務先の欠勤が相当期間に及ぶだけでなく、逮捕されたことを勤務先に伝えなければならなくなるなどのリスクを負います。

また、勾留されたまま起訴された場合は、起訴後も勾留が続くため、仕事や学校、対人関係などに大きな影響が及ぶ可能性が高いです。

検察官が取り調べやこれまでの捜査結果を踏まえて、「釈放すれば逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断した場合に、勾留請求はなされやすいです。

被害者の存在する刑事事件の場合は、被害者への危害のおそれなども勾留請求を行うかどうかを決める際に考慮されます。

勾留の流れや期間について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

勾留とは?勾留の流れや期間、対応策について③起訴・不起訴の決定

勾留請求がなされた場合は、勾留満了日までに検察官によって起訴・不起訴の決定が下されます。

起訴とは、検察官が被疑者を刑事裁判にかける訴えのことをいい、不起訴はその反対です。

刑事裁判にかけられると、裁判官によって有罪か無罪かの判断が下されます。このとき、裁判官から有罪判決を下されると、前科がつき、罪を償っても消えずに残ります。

前科がつけば、就職活動や結婚、海外渡航などに影響が及ぶ可能性がありますが、日本の有罪率は99.9%と高く、起訴されれば100%に近い確率で有罪判決が下されます。そのため、刑事事件では、起訴を回避して不起訴を獲得することが重要です。

法務省の事件事務規定によると、不起訴の理由は20種類あり、実務上で多いのは、「起訴猶予」「嫌疑不十分」等です。

起訴猶予とは、犯罪の成立は証拠上明らかでも、被疑者の性格や年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情状を考慮して、検察官が起訴しないと決定することです。

起訴についてさらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

起訴について詳しく見る起訴後の保釈請求とは?

起訴後の保釈請求とは、起訴された被告人が裁判所の定める保釈保証金を支払う代わりに、一時的に身柄の拘束を解くように求める請求のことをいいます。

勾留状態で起訴された場合は、起訴後も勾留による身柄拘束が続くため、保釈請求を行うことが重要です。通常、勾留は裁判が終了するまで解かれないため、勾留期間は長期に渡ります。

そうなれば、仕事や学校、対人関係に大きな影響を及ぼす可能性が高いため、保釈により勾留を解く必要があります。

ただし、保釈保証金を支払えば、必ず保釈が認められるわけではありません。保釈を認めてもらうには、「逃亡や証拠隠滅のおそれがない」「被害者に危害を加えない」などを主張・立証する必要があります。

④刑事裁判

| 実刑判決 | 言い渡された刑罰が直ちに執行される判決 |

|---|---|

| 略式罰金 | 書面審査のみで科せられる罰金刑 |

| 執行猶予付判決 | 言い渡された刑罰の執行を一定期間猶予する判決 |

| 無罪判決 | 被告人の行為は犯罪ではないと裁判所が判断した判決 |

検察官により起訴された場合、「公開の法廷」または「書面審理」のいずれかで刑事裁判が開かれます。

ドラマなどでよく見る裁判のシーンは、通常起訴(正式起訴)により公開の法廷で審理される光景です。一方で、比較的軽微な刑事事件では、略式起訴により公開の法廷で審理を行わずに書面のみで審理する場合があります。

刑事裁判で裁判官から下される判決には、上表のような種類があります。

実刑判決が下されると、直ちに刑罰が執行されて前科が付きます。

略式罰金や執行猶予付判決の場合も同様に前科が付きますが、猶予期間中に再犯をしなければ刑罰の執行が免れるため、執行猶予付きの判決となるか否かは、極めて重要です。

執行猶予の違いや注意点については、以下のページをご覧ください。

執行猶予とは?違いや注意点を解りやすく解説します逮捕後、釈放されるタイミングはいつ?

逮捕後に釈放されるタイミングは、事件によって異なりますが、一般的には以下のとおりです。

釈放されるタイミング

- 【逮捕後48時間以内】微罪処分で釈放

- 【逮捕後72時間以内】勾留されずに釈放

- 【勾留期間中】起訴されずに釈放

- 【起訴後】保釈請求により釈放

警察は、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄と事件の資料などを検察に引き継がなければなりませんが、微罪処分と判断されると警察だけで事件が終結されます。

微罪処分とは、万引きや軽い暴行などの比較的軽微な事件の場合に、警察が検察に引き継ぐ必要はないと判断して釈放する処分のことをいいます。

軽微な刑事事件の場合は、この時点で釈放される可能性があります。また、検察に引き継がれた場合でも、検察が被疑者の身柄を拘束する必要がないと判断すると、勾留されずに釈放されます。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。

逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

逮捕や早期釈放について弁護士に相談するメリット

逮捕や早期釈放について弁護士に相談すると、以下のようなメリットを得られます。

- 逮捕直後から接見(面会)できるため、早期段階から弁護方針を構築できる

- 捜査機関の取り調べに対する対応の仕方について、アドバイスをもらえる

- 検察庁や裁判所に対して、勾留しないように交渉してもらえる

- 有利な事情を証明する証拠を集めてもらえる

- 家族や勤務先などとのやり取りを代わりに行ってもらえる

- 早期釈放や不起訴処分に向けた弁護活動を幅広く行ってもらえる など

刑事事件において、弁護士への相談は、逮捕の回避や早期釈放を実現するために不可欠といえます。特に刑事事件を得意とする弁護士であれば、有利な情状の主張・立証を適切かつ円滑に行えます。しかし、刑事事件は想像以上に早く手続きが進んでいくため、弁護士に相談するタイミングには注意しなければなりません。弁護士が活動できる時間が限られているため、なるべく早めに相談して、弁護士が活動できる時間を確保することが大切です。

弁護士へ依頼できるタイミング

刑事事件の弁護士は、国選弁護人と私選弁護人に分かれていて、選任できる時期と対象がそれぞれ異なります。

国選弁護人の場合

国選弁護人とは、経済的な理由などで弁護士を選任できない場合に、国が費用を負担して選任する弁護士のことをいいます。国選弁護人は、勾留または起訴された後でないと、選任できません。

私選弁護人の場合

私選弁護人とは、被疑者や被告人またはその家族が弁護士と直接契約を交わして選任する弁護士のことをいいます。費用を負担する代わりに、弁護士を自由に選べ、いつでも依頼することができます。

私選弁護人は、いつでも依頼できるため、早期段階から相談することで弁護士に幅広く弁護活動を行ってもらえます。

一方で国選弁護人は、原則勾留または起訴後でないと国から選任してもらえず、弁護士会が作成した名簿に基づいて指名されるため、弁護士を選べません。したがって、刑事事件の経験がほとんどない弁護士が国選弁護人となる場合もあります。

国選弁護人と私選弁護人の違いについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

国選弁護人と私選弁護人とは?それぞれの違いとメリットについて逮捕の流れに関するよくある質問

「おはよう逮捕」の流れは?何曜日に多い?

「おはよう逮捕」とは、警察が早朝に被疑者の自宅を訪れて逮捕することを表す言葉です。被疑者の自宅に訪れて身柄を拘束する「おはよう逮捕」は、事前に逮捕状を裁判所に請求済であることを意味します。そのため、以下のような流れで、おはよう逮捕は行われます。

<おはよう逮捕の流れ>

- ①事件発覚

- ②捜査開始

- ③裁判所に逮捕状を請求

- ④逮捕

おはよう逮捕が行われる曜日は決まっていませんが、逮捕後の手続きを踏まえて、重大事件を除き、週の前半に行われる場合が多いとされています。

土日祝日も捜査機関の人員はある程度確保されていますが、「逮捕後48時間以内に検察に送致しなければならない」など、時間に余裕があるわけではありません。

そのため、重大事件以外の刑事事件では、比較的週の前半におはよう逮捕が行われやすいです。

釈放直後または勾留中に再逮捕された場合の流れは?

釈放直後または勾留中に再逮捕された場合には、最初に逮捕されたときと同じ流れで手続きが進んでいきます。再逮捕とは、既に一度逮捕された人物が、その後再び逮捕されることを指します。

再逮捕されるケースは、「新たな罪が発覚した」「保釈中に再犯があった」などさまざまですが、以下のような流れで手続きが進みます。

<再逮捕の流れ>

- ①逮捕

- ②逮捕後48時間以内に検察に送致される

- ③送致後24時間以内に勾留請求を行うかどうかが判断される

- ④勾留請求されると、10日間の勾留が実施される(さらに10日間の延長が可能)

- ⑤勾留満了日までに、起訴・不起訴の判断が下される

- ⑥起訴されると、刑事裁判が開かれる

再逮捕は、被疑者が新たな犯罪に関与している可能性がある場合や、初めに逮捕された犯罪の証拠が明らかになった場合に、その真実を明確にするために行われます。

刑事事件で逮捕された・逮捕されそうな場合は早急に弁護士法人ALGにご相談下さい

「刑事事件で逮捕された」または「家族が逮捕された」場合、突然の出来事でパニックになり、どのように対応すればよいのか分からず、混乱される方がほとんどです。刑事事件は、想像しているよりも早く手続きが進んでいくため、できるだけ速やかに対処することが大切です。

刑事事件に精通した弁護士であれば、これまでの経験や豊富な知識を活かして、適切かつ円滑に弁護活動を開始できます。

早めに弁護方針を構築できれば、有利な情状の主張・立証に向けた準備を整えることができ、逮捕の回避や不起訴処分の獲得に大きく前進できます。

弁護士法人ALGには、刑事事件を数多く扱ってきた弁護士が複数在籍しております。

刑事事件で逮捕された・逮捕されそうな場合には、なるべく早めに弁護士にご相談ください。