逮捕にはどんな種類がある?要件や流れなど弁護士が詳しく解説

逮捕とは、刑事事件の手続きにおいて、罪を犯したと疑われる人(被疑者)の身柄を強制的に拘束する処分のことです。逮捕の目的は、あくまで逃亡や証拠隠滅を防ぐためであり、刑罰を与えることではありません。また、逮捕の種類は3つあり、状況に応じて適用されます。

この記事では、逮捕の種類に着目し、逮捕の要件や逮捕された場合の流れなどについて、詳しく解説していきます。

目次

逮捕には3つの種類がある

逮捕には、刑事訴訟法で定められた「通常逮捕」「現行犯逮捕」「緊急逮捕」の3種類があります。

| 逮捕の種類 | 概要 | 逮捕状 |

|---|---|---|

| 通常逮捕 | 裁判官が発布する逮捕状に基づいて行われる逮捕の方法 | 必要 |

| 現行犯逮捕 | 犯行中または犯行直後の場合に限り逮捕状なしで行われる逮捕の方法 | 不要 |

| 緊急逮捕 | 重大犯罪の場合に逮捕状なしで行われる逮捕の方法(※逮捕後に逮捕状の請求が必要) | 必要 |

逮捕状(逮捕令状)とは、刑事訴訟法に基づき裁判官が発布する令状を指し、いわば警察や検察が被疑者を逮捕するための法的許可証といえます。

通常は、逮捕状が発布された後に被疑者を逮捕する必要がありますが、犯行状況によっては現行犯逮捕や緊急逮捕が行われる場合があります。

ただし、各逮捕には、行うための要件が定められています。

①通常逮捕の要件

通常逮捕の要件は、刑事訴訟法第199条にて次の2つを満たすことと定められています。

- 逮捕の理由=被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること

- 逮捕の必要性=逃亡や証拠隠滅のおそれがある等があること

また、30万円以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が住居不定または正当な理由なく出頭要求に応じない場合に限り逮捕が可能とされています。

逮捕に関しては、SNS上などで「罪を犯したのは明らかなのだから逮捕すべき!」という意見をよく目にしますが、実際は逮捕の要件をすべて満たさない限り行えません。

逮捕の理由は、捜査機関の主観的な疑いでは足りず、客観的・合理的な根拠に基づく必要があり、逮捕の必要性は、逃亡や証拠隠滅のおそれがあるかどうかで判断されます。

②現行犯逮捕の要件

現行犯逮捕の要件は、逮捕の理由と必要性を満たすことに加えて、犯人が現行犯人である必要があります。「現行犯人」は、刑事訴訟法第212条にて以下のとおり定められています。

「現に罪を行い、又は現に罪を行い終った者を現行犯人とする。」

現行犯逮捕の場合は、犯罪が行われたことと犯人が客観的に明らかであるため、誤認逮捕の可能性が低く、逮捕状なしで逮捕できます。また、緊急性も高いことから、捜査機関ではない一般人でも逮捕(=私人逮捕)が可能です。

ただし、一般人が犯人の身柄を拘束した場合は、直ちに捜査機関に犯人の身柄を引き渡す必要があります。拘束した様子を動画撮影したり、SNSに投稿したりする行為は、名誉毀損やプライバシー侵害のリスクがあるため、注意しましょう。

準現行犯逮捕とは

準現行犯逮捕とは、犯行を行ってから間もないことが明らかに認められる者を逮捕する手続きです。

準現行犯逮捕となるのは、犯行直後で次のいずれかに該当する場合です(刑事訴訟法第212条2項)。

- 犯人として追跡されている

- 盗んだ物や犯行に用いたと思われる凶器等を所持している

- 身体や衣服等に犯行を行った明らかな証拠がある

- 警察官等から声をかけられて逃げ出した

これらに該当しない場合には、被疑者を逮捕するために(事後的なものも含めて)逮捕令状が必要となります。

現行犯逮捕は誰でもできる(私人逮捕)

現行犯逮捕(準現行犯逮捕を含む)は、刑事訴訟法第213条で「現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる」と定められています。

捜査機関以外の一般人による逮捕は私人逮捕と呼ばれ、痴漢事件など目撃者が多い場面で実務上よく行われます。

ただし、私人逮捕をした場合は、すぐ警察に身柄を引き渡す義務があります。誤認逮捕をしてしまうと、一般人でも損害賠償請求を受けるリスクがあります。

また、犯人を取り押さえる際に過剰な暴力を振るうと、誤認逮捕でなくても傷害罪などで訴えられる可能性があるため注意が必要です。

③緊急逮捕の要件

緊急逮捕の要件は、刑事訴訟法第210条にて、以下のとおり定められています。

- 死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪であること

- 罪を犯したことを疑うに足りる十分な理由があること

- 急速を要し、裁判官の逮捕状を求めることができないこと

緊急逮捕は、現行犯逮捕と同様に逮捕状なしで逮捕が行えますが、緊急逮捕後に直ちに裁判官へ逮捕状を請求しなければなりません。

また、緊急逮捕は一定の重大犯罪の場合に限り行え、私人逮捕は認められていないため、注意が必要です。重大犯罪には、殺人罪や強盗罪、不同意性交等罪などが挙げられます。

緊急逮捕を行う際は、通常逮捕の「相当な理由」よりも、より高度な嫌疑が必要となります。防犯カメラや証言などの客観的証拠に基づく強い嫌疑や急速を要する事情(逃亡や証拠隠滅のおそれ等)がないと、緊急逮捕は行えません。

逮捕後72時間以内の弁護活動が運命を左右します

刑事弁護に強い弁護士が迅速に対応いたします。

逮捕直後から勾留決定までは弁護士のみが面会・接見できます。ご家族でも面会できません。

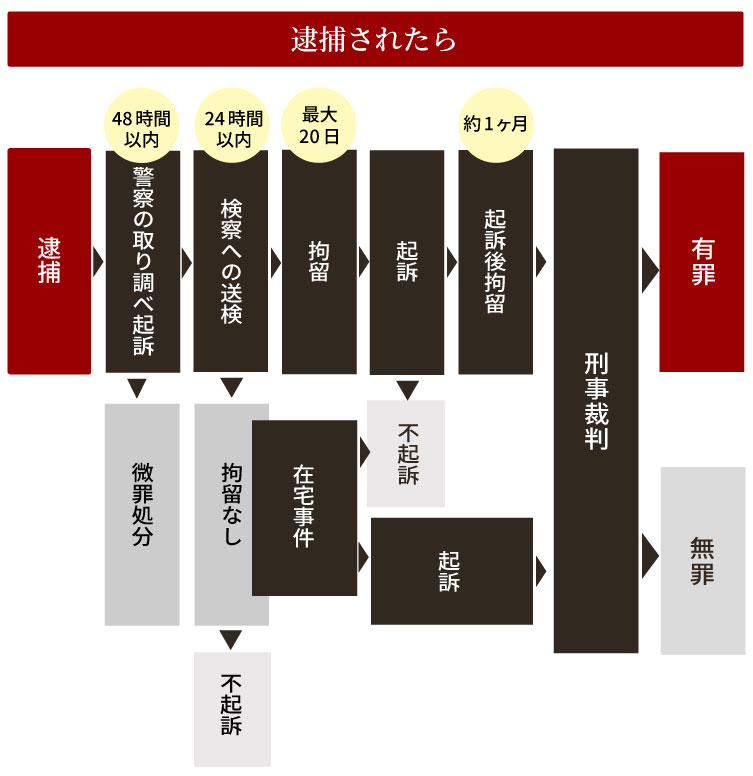

逮捕された場合の流れ

刑事事件では、被疑者が逮捕されると、主に以下のような流れで手続きが進んでいきます。

- ①逮捕

逮捕されると、警察からの取り調べを受け、逮捕後48時間以内に事件の資料と身柄が検察に引き継がれます(送致)。 - ②送致

引き継いだ後は、検察からの取り調べを受け、送致後24時間以内に検察官によって勾留請求を行うかどうかの判断が下されます。 - ③勾留

検察官が「被疑者の身柄拘束を継続した方がいい」と判断した場合、裁判官に対して勾留請求が行われます。裁判官がこれを認めると、まず10日間の勾留が行われ、必要に応じてさらに10日間延長されます。勾留は、最大で20日間可能です。 - ④起訴・不起訴の決定

検察官は、勾留が終了するまでに起訴・不起訴の判断を下します。 - ⑤刑事裁判

検察官が起訴した場合は、刑事裁判が開かれ、裁判官によって有罪・無罪の判決が下されます。

逮捕された後の流れや保釈のタイミングなどについて、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

逮捕された後の流れは?保釈のタイミングなどもわかりやすく解説逮捕された場合に弁護士に依頼するメリット

刑事事件では、罪を犯してしまった後すぐに、逮捕を回避するための行動を行うことが大切です。

たとえば、捜査機関にまだ犯罪事実が発覚していない場合には、自首することで罪が軽くなる可能性があります。

自首を行えずに逮捕されてしまった場合でも、弁護士に依頼すれば、以下のようなメリットがあります。

- 弁護士は逮捕直後から接見が可能

- 早期釈放が期待できる

- 不起訴獲得の可能性が高まる

弁護士は逮捕直後から接見が可能

逮捕直後(逮捕から72時間まで)は、原則、面会を禁じられますが、弁護士であればその心配はいりません。逮捕直後から接見(面会)が可能なため、勾留が決定するまでの時間制限がある中でも、早期に弁護活動を開始できます。

また、逮捕後すぐに行われる捜査機関の取り調べでは、やり取りの内容をすべて供述調書として記録されます。不利な供述を避けるためにも、取り調べの前に弁護士から対応の仕方についてアドバイスを受けることが重要です。

接見について、さらに詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

接見とは?ご家族の方の不安を弁護士が取り除きます早期釈放が期待できる

逮捕を回避できなくても、弁護士であれば、早期釈放が期待できます。

勾留が決定した場合、最長で逮捕から23日間身柄を拘束されるため、「退学や解雇の可能性が高まる」「対人関係にひびが入る」などのリスクが生じやすいです。

弁護士は、勾留を回避するために検察官に意見書を提出するなど、早期釈放に向けた活動を行えるため、日常生活への影響を最小限に抑えられる可能性があります。

不起訴獲得の可能性が高まる

弁護士による弁護活動は、不起訴獲得の可能性を高めます。

被害者がいる刑事事件であれば、被害者との示談成立が刑事処分の判断に大きく影響するため、早期に着手すべき行動といえるでしょう。弁護士は、被害者との示談交渉だけでなく、被疑者にとって有利となる事情の立証をするために、有効な証拠の収集も行えます。

弁護活動の結果、不起訴を獲得できれば、当然前科はつきません。前科がつくと、就職や資格取得を制限されるなどの不利益を受けるため、まずは不起訴獲得に向けた弁護活動を早期に開始することが大切です。

「不起訴にしたい」「前科をつけたくない」方は、以下のページもご覧ください。

不起訴にしたい・前科つけたくない逮捕の種類に関するよくある質問

準現行犯逮捕が認められる距離や時間はどのくらいですか?

準現行犯逮捕が認められる距離や時間は、法律上明確な数値基準はないものの、一般的には犯行現場から数百メートル程度・犯行から4時間程度が目安とされています。

距離の目安には、犯行現場との近接性が必要であり、明確な数値化は困難ですが、事案によっては現場から4キロメートル離れた場所での逮捕も適法とされた判例があります。

また、時間的な目安には、罪を行い終わってから間がないことが必要ですが、継続して追跡や追呼されているケースでは、「間がない」と認められる場合があります。

緊急逮捕が可能な罪名はどんなものがありますか?

緊急逮捕が可能な罪名は、刑事訴訟法第210条に基づき、次の条件を満たす罪に限られます。

対象となる犯罪の基準

死刑又は無期若しくは長期3年以上の拘禁刑に当たる罪

(「長期3年以上」とは、その罪の法定刑の最長期間が3年以上という意味)

具体的な罪名の例

- 殺人罪

- 強盗罪

- 不同意性交等罪

- 不同意わいせつ罪

- 窃盗罪

- 詐欺罪

- 恐喝罪 など

ただし、暴行罪や脅迫罪、公然わいせつ罪、失火罪等は、罪が軽いため緊急逮捕の対象にはなりません。

万引きで、後日通常逮捕されることはあり得ますか?

万引きで後日通常逮捕されることは、十分にあり得ます。

実務上では、防犯カメラの映像や店員の証言で犯人が特定され、警察が犯人(被疑者)に任意出頭を求めるケースが多いです。しかし、「出頭要請に応じない」「連絡が取れない」「住所不定」などの場合には、逮捕状が請求され、通常逮捕(後日逮捕)となる可能性が高いでしょう。

また、常習性が認められる場合や被害額が大きい場合なども、「逃亡や証拠隠滅のおそれがある」と判断され、逮捕による身柄拘束を受けやすいです。

近年では、防犯カメラが普及し性能が向上しているだけでなく、犯人が盗品をネットオークションに出品するなどにより、事件が発覚するケースも少なくありません。

逮捕されてしまったらすぐに刑事事件に強い弁護士へご相談ください

刑事事件では、逮捕直後に弁護士が弁護活動を開始するかどうかで、起訴や刑事処分の結果が大きく変わります。

早期段階から弁護方針を構築できれば、捜査機関からの取り調べでの対応を誤らずに済むでしょう。不利な供述調書の作成を防ぐことも、不起訴の獲得や早期釈放に大きくつながります。

弁護士法人ALGには、刑事事件に詳しい弁護士が複数名在籍しており、これまでのノウハウを活かした法的サービスの提供が可能です。弁護士であれば、取り調べでの対応方法についてアドバイスするだけでなく、被害者との示談交渉も、適切かつ円滑に進められます。

また、不起訴の獲得や早期釈放の可能性を高めるための有効な証拠の収集も行えるため、逮捕されてお困りの方は、ぜひ一度弁護士にご相談ください。