弁護士依頼前

95万円

保険会社から提案された慰謝料を見て「本当にこれで十分なのか」と不安を抱く、交通事故の被害者は少なくありません。

実は、交通事故の慰謝料は保険会社の基準ではなく、裁判例をもとに作られた弁護士基準で請求することで、大幅に増額できる可能性があります。

この記事では、弁護士基準による慰謝料の相場や、増額を実現するための具体的なポイントをわかりやすく解説いたします。

弁護士依頼前

95万円

弁護士依頼後

約910万円

約800万円増額

目次

弁護士基準とは、交通事故の被害者に支払われる慰謝料の金額を決めるときに、弁護士や裁判所が参考にする基準のことです。

これは、過去の裁判で実際に認められた慰謝料の金額をもとに作られており、「裁判基準」とも呼ばれます。

慰謝料の金額を決める基準には、以下の3つがあります。

この中でも弁護士基準は、実際の裁判で認められる金額に近いため、法的な裏付けが強く、被害者にとっても納得しやすい金額といえます。

交通事故の慰謝料を算定する基準には、以下の3つの基準があり、「弁護士基準」はその中の一つです。

| 自賠責基準 | ・自賠責保険が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準 ・基本的な対人賠償の確保を目的とした基準 |

|---|---|

| 任意保険基準 | ・加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準 ・各任意保険が独自で設定しており、非公開 |

| 弁護士基準 | ・示談交渉で弁護士が用いる基準 ・裁判所でも用いられるため裁判基準ともいう |

これら3つの慰謝料算定基準は、基本的に、自賠責基準≦任意保険基準<弁護士基準の順に金額が高くなります。

相手方の保険会社は営利企業であるため、支払額をできるだけ抑えようとし、自賠責基準や任意保険基準に基づく低めの提示を行うことが一般的です。

そのまま提示額に応じると、本来受けとるべき慰謝料を下回り、損をしてしまうおそれがあります。

適正な慰謝料を受け取るには、弁護士基準により慰謝料を算定し、増額交渉を行う必要があります。

弁護士基準の慰謝料が高くなるのは、裁判所が認めた慰謝料額を基準としているからです。

裁判では、被害者の精神的な苦痛や通院状況、治療内容、後遺障害の程度などを踏まえて、被害者の受けた損害を詳しく評価し、慰謝料額を決定します。

弁護士基準はこうした裁判例を踏まえて作られているため、弁護士基準による慰謝料は被害者の実情を反映した適正な金額となり、結果として高額になることが多いです。

一方、自賠責基準では一定の対人賠償の確保、任意保険基準では保険会社の利益が考慮されるため、どうしても慰謝料額は低額に抑えられがちです。

自賠責基準や任意保険基準では、画一的な計算式が使われることが多く、被害者の状況によっては十分な賠償が受けられない可能性があります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

弁護士基準で請求すると、慰謝料の金額はいくらぐらいになるのでしょうか?

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

以下では、慰謝料の種類別の具体的な相場や計算方法について解説していきます。

なお、交通事故の慰謝料の計算は複雑ですが、以下のリンクの計算機を使用すればすぐに相場を知ることができます。ぜひご活用ください。

合わせて読みたい関連記事

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガで入院や通院を強いられた精神的苦痛を補償するために支払われる慰謝料です。

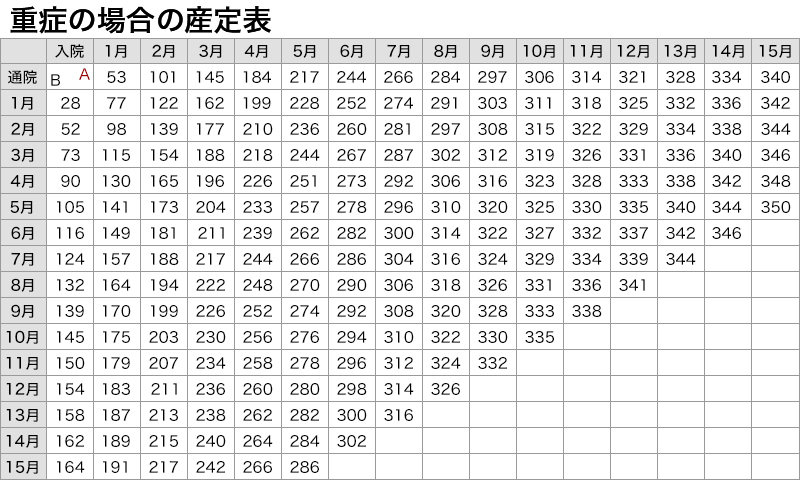

弁護士基準の入通院慰謝料は、通院期間を基準に計算されます。

具体的な金額は、弁護士会発行の専門書「損害賠償額算定基準」に掲載されている算定表を参考に決定します。

算定表は、重傷者向けの「別表Ⅰ」と軽傷者向けの「別表Ⅱ」に分かれており、次のように使い分けます。

算定表のたて軸に「通院期間」、よこ軸に「入院期間」があり、各期間が交わるところが入通院慰謝料の相場となります。

ただし、通院期間に対して通院日数があまりに少ないときは、算定表通りの金額にならないこともあります。

算定表をもとに慰謝料を算出すると、以下の金額となります。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 51万6000円 | 149万円 |

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 25万8000円 | 53万円 |

後遺障害慰謝料とは、交通事故のケガが完治せず後遺障害が残った場合に、その精神的な苦痛を補償するために支払われるお金です。

自賠責保険を通じて後遺障害等級認定を受けた場合に請求できるようになります。

後遺障害等級には1~14級まであり、1級が最も重く、14級が最も軽くなります。

弁護士基準、自賠責基準ともに、以下のとおり等級に応じた後遺障害慰謝料の相場が定められています。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1650万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(1203万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円 | 1990万円 |

| 4級 | 737万円 | 1670万円 |

| 5級 | 618万円 | 1400万円 |

| 6級 | 512万円 | 1180万円 |

| 7級 | 419万円 | 1000万円 |

| 8級 | 331万円 | 830万円 |

| 9級 | 249万円 | 690万円 |

| 10級 | 190万円 | 550万円 |

| 11級 | 136万円 | 420万円 |

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※自賠責基準の()の金額は、介護を要する場合の後遺障害慰謝料を指します。

上記の表を見ると、自賠責基準と弁護士基準では金額に約2~3倍の違いがあることが分かります。

また、後遺障害等級が認定されると、逸失利益(将来もらえたはずの収入)もプラスで支払われることが多いため、最終的な賠償金額がより高額になることが通例です。

後遺障害等級認定や後遺障害慰謝料の相場について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

死亡慰謝料とは、事故で亡くなった被害者や遺族が受けた精神的苦痛を補償するために支払われるお金のことです。

弁護士基準による死亡慰謝料は、以下のとおり、被害者の家庭内での立場に応じた相場が定められています。

| 亡くなった被害者の属性 | 死亡慰謝料 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親、配偶者 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子供、幼児等) | 2000万~2500万円 |

死亡慰謝料は、被害者が一家の支柱であった場合が最も高額であり、次いで、母親や配偶者、独身男女などとなっています。

この金額には、被害者本人の慰謝料だけでなく、遺族の慰謝料も含まれています。

ただし、個々の具体的な事情によって金額が増減されることも多いので、目安としてみておくのが良いでしょう。

世帯主が事故で亡くなり、遺族が2名(うち扶養家族1名)というケースでの、弁護士基準と自賠責基準の死亡慰謝料相場は次のとおりです。弁護士基準は自賠責基準の2倍以上の金額となっていることがわかります。

| 自賠責基準 | 弁護士機基準 |

|---|---|

| 1250万円 | 2800万円 |

弁護士基準は最も高額な慰謝料となることが多い基準ですが、ケースによってはこれを上回る増額が認められることもあります。

以下で、どのような事情があると増額されるのかご説明します。

あわせて、慰謝料が減額されやすい典型例と防止策もご紹介します。

弁護士基準はあくまで相場であり、以下のような事情がある場合は、慰謝料の増額が認められることがあります。

被害の実情に合わせた的確な主張や証拠の提出ができれば、慰謝料を増額できる可能性があります。

他方で、以下のような事情があると、慰謝料が減額されることがあります。

慰謝料の減額を防ぐには、以下の点を守ることが重要です。

被害者の方が自分で弁護士基準を使って、保険会社と交渉するのは非常に難しいことです。

弁護士基準は裁判例をもとにした複雑な基準であり、その内容を理解し、正確に算定するには、専門的な知識が必要です。

弁護士基準を適用するには、ケガの程度や治療期間、後遺障害の有無など、様々な要素を考慮しなければなりません。

これらの作業を被害者個人で行うのは困難です。

また、保険会社は営利企業として支払コストを抑えようとするため、弁護士不在の交渉では裁判リスクを低く評価し、弁護士基準での支払いにほとんど応じません。

さらに、保険会社は交渉のプロです。

事故直後で体力・精神ともに弱っている状態で交渉を自分だけで進めるのは大きな負担となり、早々に折れるリスクがあります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の慰謝料を弁護士基準にするには、以下のポイントを守る必要があります。

相手方保険会社から慰謝料などの示談金額が提示されたら、すぐには応じず、適切な金額であるか見極めることが重要です。

相手方保険会社は、自賠責基準や任意保険基準を使って算定した慰謝料を提示することが多く、弁護士基準よりかなり低い金額であることがほとんどです。

つまり、被害者にとって本来得られるべき金額に達していない可能性があります。

示談に一度合意してしまうと、たとえ不当な金額であっても、後から覆すことは難しくなります。

そのため、提示された金額が正しいと信じ込まずに、慎重に検討することが必要です。

弁護士基準による慰謝料請求を成功させるには、適切な証拠の確保が不可欠です。

事故直後からしっかりと証拠を集めておくことで、交渉を有利に進めることができます。

具体的な証拠の例として、以下があげられます。

これらの証拠をもとに交渉を進めることで、相手方保険会社が弁護士基準による慰謝料に応じる可能性が高まります。

弁護士基準の慰謝料を請求するには、専門的な知識や交渉力が不可欠です。

弁護士基準による増額交渉を行いたい場合は、交通事故に強い弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士が示談交渉に入れば、保険会社は裁判リスクを無視できず、弁護士基準の慰謝料の支払いに応じる可能性が高まります。

また、示談交渉を弁護士に任せれば、保険会社とのやり取りを任せられる、正しい過失割合を主張できる、適切な後遺障害等級認定を受けられるといったメリットもあります。

なお、「弁護士への相談はお金がかかりそう」と感じる方も多いですが、弁護士費用特約を利用すれば、自己負担ゼロで弁護士のサポートを受けられることがほとんどです。

ご契約中の保険に特約が含まれていないか、一度確認してみてください。

交通事故に強い弁護士の選び方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

事案の概要

依頼者が自転車で走行中、相手方の車に衝突され、脛骨高原骨折等の重傷を負った事案です。依頼者は、膝に人工膝関節置換術を受け、後遺障害等級10級11号の認定を受けました。その後、依頼者は相手方保険会社から賠償額95万円の提示を受けましたが、適切な金額か疑問を感じ、弁護士法人ALGにご依頼されました。

担当弁護士の活動

弁護士が保険会社の賠償案を確認したところ、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料等がほぼ自賠責基準となっていました。そこで、弁護士が保険会社に弁護士基準による増額交渉を行いました。

解決結果

入通院慰謝料は100万円以上、後遺障害慰謝料は350万円以上等の増額が認められ、保険会社の当初の提示額を800万円以上増額した、約910万円の賠償金を得ることに成功しました。

事案の概要

依頼者は、停車中に後続車から追突され、頚椎捻挫の傷病を負いました。

通院を継続していましたが、事故から4ヶ月過ぎに、相手方保険会社から治療費打ち切りを打診されました。痛みが残存していたため、引き続き通院することを希望し、当事務所へ依頼されました。

担当弁護士の活動

当方弁護士は相手方保険会社との治療費支払いに関する交渉を開始し、最終的には事故から6ヶ月間治療費を支払ってもらえるようになり、依頼者も通院を継続することができました。

解決結果

示談交渉では、相手方保険会社からは慰謝料について弁護士基準の8割での回答がありましたが、複数回にわたり弁護士基準での支払いを求めたところ、相手方保険会社からも満額の慰謝料を支払う旨の回答を得て、示談成立となりました。

交通事故の慰謝料を弁護士基準で請求するためには、弁護士への依頼が不可欠といっても過言ではありません。

弁護士が示談交渉に介入すれば、保険会社も裁判に持ち込まれる可能性を視野に入れて、弁護士基準による慰謝料に応じる可能性が高まります。

また、弁護士に任せれば、適正な過失割合の交渉ができる、後遺障害等級認定のサポートが受けられる、被害者の精神的な負担が軽減されるなどのメリットもあります。

弁護士法人ALGには交通事故を得意とする弁護士が多く在籍しております。

豊富な実績と確かな専門知識を持つ弁護士が、最も心強い味方として、被害者の方を全力でサポートいたします。

初回の無料相談も受けつけておりますので、ぜひ一度ご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料