弁護士依頼前

提示前

死亡事故は、被害者本人は当然ながら、突然愛する家族を亡くされた遺族にも言葉にできないほどの精神的苦痛をもたらします。

被害者や遺族の受けた精神的苦痛に対する補償として加害者へ請求できる死亡慰謝料は、2000万円~2800万円程度が相場といわれています(弁護士基準の場合)。

この記事では、交通事故の死亡慰謝料の相場や請求の流れ、慰謝料と併せて請求できる損害賠償金について、わかりやすく解説していきます。

お金によって被害者の無念や遺族の悲しみを埋めることはできませんが、せめて加害者から適切な償いが受けられるようにお力添えできれば幸いです。

弁護士依頼前

提示前

弁護士依頼後

約5,500万円

適正な賠償額を獲得

目次

交通事故で被害者が死亡した際に支払われる慰謝料を、死亡慰謝料といいます。

そもそも慰謝料とは、被害者が肉体的・精神的に損害を受けたことで生じた精神的苦痛に対する賠償金のことです。

死亡事故の場合、被害者本人は当然ながら、交通事故で家族を亡くした遺族にとっても大きな精神的苦痛が生じることから、死亡慰謝料には被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料の2種類があります。

被害者本人の慰謝料

被害者本人の慰謝料は、被害者本人に請求権があります。

もっとも、死亡事故の場合、被害者本人は亡くなられていて慰謝料を請求できないので、相続によって慰謝料の請求権を引き継いだ相続人(配偶者・子供・親・兄弟姉妹など)が請求することになります。

遺族固有の慰謝料

遺族固有の慰謝料は、被害者本人の慰謝料とは別に、被害者の遺族(配偶者・子供・親)に請求権が認められることがあります。

なお、祖父母や兄弟姉妹などにも、被害者との関係性から近親者同様と判断されて慰謝料の請求権が認められることがあります。

交通事故の死亡慰謝料の相場は、弁護士基準で2000万~2800万円、自賠責基準では450万~1350万円です。

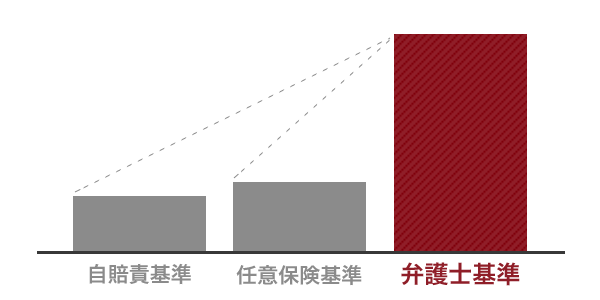

このように、死亡慰謝料の相場は算定に用いる基準によって大きく異なります。

一般的には、自賠責基準 ≦ 任意保険基準 < 弁護士基準の順で慰謝料が高額になります。

| 自賠責基準 | 自賠責保険会社が慰謝料の算定に用いる基準です。 基本的な対人賠償の確保を目的としているため、3つの基準のなかで最も低額になることが多いです。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 任意保険会社が慰謝料の算定に用いる基準で、詳細は非公開です。 自賠責保険と同等かやや高額程度で、弁護士基準に満たないことが多いです。 |

| 弁護士基準 (裁判基準) |

裁判所や弁護士が慰謝料の算定に用いる基準です。 過去の裁判例をもとに設定されているので公平で、3つの基準のなかで最も高額になることが多いです。 |

それぞれの基準における慰謝料の計算方法は、以下のページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

なお、「もっと簡単に慰謝料がいくらになるのか知りたい!」という方は、以下ページより慰謝料の自動計算機を活用ください。

いくつかの項目を入力するだけで、おおよその慰謝料相場を知ることができます。

合わせて読みたい関連記事

| 自賠責基準 | 死亡慰謝料 |

|---|---|

| 被害者本人 | 400万円 |

| 請求者1人 | 550万円 |

| 請求者2人 | 650万円 |

| 請求者3人以上 | 750万円 |

| 被扶養者がいる場合 | 200万円 |

自賠責基準では、被害者本人の慰謝料として、一律400万円※が支払われます。

一方、遺族固有の慰謝料は、請求者の人数や被害者による扶養の有無によって、上表のように金額が異なります。

では、具体例をもとに、実際に死亡慰謝料を計算してみましょう。

【例:被害者に配偶者1人、未成年の子供1人がいる場合】

※自賠責基準は新基準を適用しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。

| 弁護士基準 | 死亡慰謝料 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他 | 2000万~2500万円 |

弁護士基準では、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料を合わせた金額が上表の相場となります。自賠責基準と比べて、大きく増額するとおわかりいただけるでしょう。

また、被害者の属性や家庭での役割によって金額が異なるのがポイントです。被害者が家計を支える立場だったり、子育てや家事を担ったりしている立場だと高額になります。なお、「その他」とは、独身の男女や子供、高齢者などです。

ただし、弁護士基準で慰謝料を請求できるのは基本的に弁護士のみですので、増額交渉は弁護士にご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

死亡慰謝料は、事故状況などによって増額できる場合があります。

具体的に増額し得るのは、以下のような事情がある場合です。

なお、実際の増額幅は、事情の程度によって異なります。

被害者が遺族にとって唯一の幼い子供である場合、両親が負う精神的苦痛は一際大きいと考えられるため、死亡慰謝料が増額されやすいです。

また、幼いころの兄弟姉妹の結びつきは強く、突然失った苦痛は相当なものとみなされるため、被害者に幼い兄弟姉妹がいる場合も、遺族固有の慰謝料が認められる可能性があります。

さらに、被害者が妊婦で、胎児も一緒に亡くなった場合も、死亡慰謝料が増額する事情として認められ得ます。

法的に、胎児に対する慰謝料は認められていませんが、その分、妊婦である被害者本人の死亡慰謝料を増額することがあるためです。

死亡慰謝料は、以下のような事情がある場合に減額される可能性があります。

また、遺族固有の慰謝料として、相続人や親族ではなく、内縁関係にあった者も状況に応じて認められますが、法律婚の配偶者に比べて慰謝料が減額される傾向にあるようです。

ただし、内縁者は相続人とならないことから、裁判所によっては、内縁者の遺族固有の慰謝料として、1000万円を超える請求を認めているケースもあります。

死亡事故の場合、被害者本人が事故状況について証言できないため、過失割合について加害者の言い分が通りやすく、被害者が不利になりがちです。

死亡事故であっても最終的な過失割合は示談交渉のなかで決めます。

このとき、過失割合の重要な判断材料となる実況見分調書や供述調書は、加害者の証言に基づいて作成されることが多いので、被害者側は不利な示談交渉を強いられる可能性があります。

加害者の言い分を鵜呑みにせず、適切な過失割合を認めてもらうためには、ドライブレコーダーや防犯カメラの映像、目撃者の証言などの客観的な証拠を揃えて立証することが重要です。

以下ページにて、過失割合に納得いかないときの対処法を詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

被害者が高齢者だからといって、それだけの理由で死亡慰謝料が相場より減額されることはありません。家庭での役割等によって相場の金額が決まる傾向にあります。

また、高齢者でも死亡逸失利益を受け取ることができます。例えば、被害者が仕事をしていた場合、実収入や年齢をもとに逸失利益を計算します。

また、無職でも年金を受給していれば、年金を基礎収入とみなして逸失利益を請求できます。

また、被害者が主婦だった場合、家事や介護の大半を担っていれば、主婦の逸失利益が認められる可能性があります。

合わせて読みたい関連記事

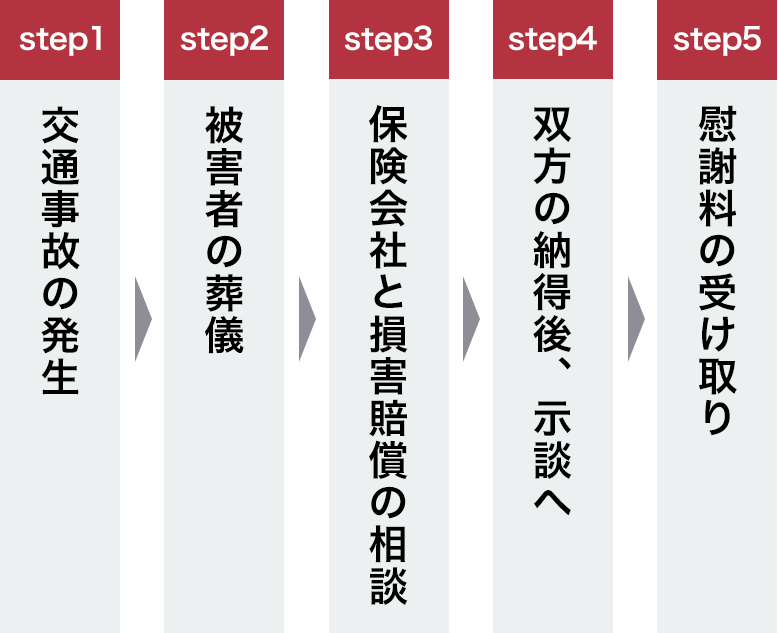

死亡事故の示談交渉は、葬儀費用を含む損害額がすべて確定してから始めます。よって、四十九日法要後から行うのが一般的です。

加害者側と過失割合や示談金額について合意できたら示談成立となり、その後1~2週間で示談金が支払われます。

もっとも、死亡事故の損害賠償金は高額になりやすく、示談交渉で加害者と揉める傾向にあります。提示された金額に納得できない場合、安易に示談せず、弁護士にご相談ください。

また、示談交渉の詳しい流れやポイントは、以下のページで解説しています。併せてご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

死亡慰謝料の請求権は、被害者が死亡した日の翌日から5年で時効が成立し、以降は請求権が消滅するため、慰謝料請求が認められない可能性があります。

| 物損事故 | 交通事故発生日の翌日から3年 |

|---|---|

| 人身事故 (後遺障害なし) |

交通事故発生日の翌日から5年 |

| 人身事故 (後遺障害あり) |

症状固定日の翌日から5年 |

| 死亡事故 | 死亡日の翌日から5年 |

| 加害者不明の事故 | 加害者が判明した日の翌日から5年 (物損事故の場合は3年) または、交通事故発生日の翌日から20年 |

死亡事故では、被害者遺族の「加害者を許せない」という感情面から示談交渉がより慎重に進められるため、示談交渉が長引く可能性があります。

時効の完成が迫っている場合には、弁護士に相談して時効の完成を遅らせる措置を行いましょう。

死亡慰謝料を早く受け取りたい場合は、自賠責保険の仮渡金制度を利用する方法や、自賠責保険に対する被害者請求といった方法が有効です。

自賠責保険の仮渡金制度

仮渡金制度とは、示談成立前に1度だけ自賠責保険から示談金の一部を先払いしてもらえる制度です。

死亡事故の場合、仮渡金として290万円を受け取ることができますが、この分は最終的に受け取れる示談金から差し引かれます。

自賠責保険に対する被害者請求

被害者請求とは、被害者側から自賠責保険に対して損害賠償金を直接請求する方法です。

死亡事故の場合、自賠責保険会社から支払われる示談金のうち、死亡慰謝料と死亡逸失利益、葬儀費用を含めて上限3000万円までを示談成立前に受け取ることができます。

手続きの方法や支払われるまでの期間については、以下ページをご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

受け取った死亡慰謝料などの損害賠償金は相続人間で分配します。

ただし、遺族固有の慰謝料は、請求が認められた遺族本人が受取人となるため、遺族固有の慰謝料を除いた部分を、法定相続分に従って分配するのが一般的な方法です。

<相続人に該当する遺族>

相続人になれるのは、亡くなられた被害者の配偶者と子供・親・兄弟姉妹などです。

配偶者以外の相続人には次のとおり順位があって、第1順位の子供が相続人となる場合、第2順位の親や、第3順位の兄弟姉妹は相続人になることができません。

| 相続順位 | 相続人 | 相続人が亡くなっている場合 |

|---|---|---|

| 必ず相続人になる | 配偶者 | —— |

| 第1順位 | 子供 | 孫などの直系卑属 |

| 第2順位 | 親 | 祖父母などの直系尊属 |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 | 甥姪 |

<法定相続分の割合>

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことで、次のような割合になっています。

| 相続人 | 相続割合 | |

|---|---|---|

| 配偶者がいる場合 | 配偶者のみ | すべて |

| 配偶者と子供 | 配偶者1/2、子供1/2 | |

| 配偶者と親 | 配偶者2/3、親1/3 | |

| 配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹1/4 | |

| 配偶者がいない場合 | 子供のみ | 子供のみで均等に分ける |

| 親のみ | 親のみで均等に分ける | |

| 兄弟姉妹 | 兄弟姉妹のみで均等に分ける | |

なお、相続人同士が話し合って合意できれば、法定相続分とは異なる割合で分配することも可能です。

死亡事故で支払われる賠償金は、基本的に非課税です。

なぜなら、賠償金は事故による損失を補填するものであり、利益ではないからです。

ただし、例外的に以下のようなお金は利益とみなされ、税金がかかる場合があります。

過剰な慰謝料や見舞金

損害賠償の範囲を超える高額な慰謝料を受け取った場合、贈与税がかかり得ます。

給与とみなされるような見舞金

加害者側から支払われる休業損害や逸失利益とは別に、勤務先から給与の補填とみなされるような見舞金を受け取った場合、所得税がかかり得ます。

人身傷害保険からの過失相当分の保険金

過失相殺によって減額した賠償金を補填するため、被害者が加入する人身傷害保険から過失相当分の保険金を受け取った場合、所得税がかかり得ます。

人身傷害保険からの死亡保険金

被害者の人身傷害保険から死亡保険金を受け取った場合、契約者(保険料負担者)と受取人の関係によって、以下の税金がかかり得ます。

○所得税:契約者=受取人 ○相続税:契約者=被保険者 ○贈与税:契約者≠被保険者≠受取人

死亡事故において慰謝料と併せて請求できる損害賠償金は、大まかに次の3種類があります。

死亡事故では、慰謝料以外の損害賠償金も高額になる傾向にあるので、請求漏れのないように次項で詳しくみていきましょう。

死亡逸失利益とは、被害者が交通事故で亡くならなければ得られたはずの将来の収入や利益のことです。

死亡逸失利益は、以下の計算式を用いて算出します。

基礎収入額×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数

逸失利益を計算するための基礎となる収入額で、被害者の職業・年齢・性別などの属性によって計算方法が異なります。

被害者が亡くなったことにより必要がなくなった「生活費相当額」を差し引くための割合で、被害者の家族構成や立場などを考慮した一定の基準が設けられています。

被害者が生存していれば就労可能だった年数です(死亡時から67歳まで)。

被害者が将来得るはずだった利益を、前倒しで得たことによる「利息相当分」を差し引くための割合です。

逸失利益の具体的な計算方法については以下ページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

葬儀費用として、通夜・葬儀・火葬・墓石などにかかる費用を請求できます。

ただし、交通事故の損害賠償金にはいくつか算定基準があり、自賠責保険が算定に用いる自賠責基準か、弁護士や裁判所が算定に用いる弁護士基準かによって、支払われる金額が異なります。

それぞれの算定基準で支払われる葬儀費用は、以下のとおりです。

※自賠責基準は新基準を適用しています。令和2年4月1日より前に発生した事故の場合は、旧基準が適用されます。詳しくは、以下のページをご覧ください。

交通事故の発生後から亡くなるまでの期間に入通院していた場合には、次のような費用も併せて請求することができます。

治療費や入院費のほか、入院雑費、通院交通費、付添看護費、器具・装具の購入費、文書料など、交通事故による怪我の治療に関する費用を請求できます。

交通事故による怪我で入院・通院していた場合には、入通院を強いられたことによる精神的苦痛に対して「入通院慰謝料」を請求できます。

交通事故の怪我が原因で仕事や家事労働に支障が出た場合、事故後から亡くなるまでの期間の減収分について休業損害を請求できます。

入通院慰謝料について以下ページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

加害者から適切な償いを受けるためにも、死亡慰謝料を請求する際には、弁護士に相談・依頼することをご検討ください。

なお、死亡慰謝料の請求を弁護士に依頼するメリットとして、次のようなものが挙げられます。

加害者側との煩わしいやり取りも任せられるのでストレス軽減に繋がるほか、弁護士が法的根拠に基づいて交渉することで、円滑かつ有利に示談成立する可能性が高まります。

弁護士に依頼すると弁護士基準で死亡慰謝料を請求できるので、加害者側から提示された慰謝料からの増額が期待できます。

弁護士であれば、被害者に生じた損害について漏れなく請求することができます。

また、弁護士基準で賠償金を計算することにより、適正額が受け取れる可能性が高まります。

当法人の弁護士が粘り強く交渉した結果、死亡慰謝料を約2400万円獲得できた解決事例をご紹介します。

<事案の概要>

被害者が道路を横断しようとしたところ車に追突され、その衝撃で対向車に衝突して頭部を強打し、即死されたという交通事故において、遺族となったお子様より、相手方保険会社との交渉方法や賠償金の適正額についてご相談いただきました。

<弁護士の活動>

相手方保険会社は、被害者が高齢(80歳)の年金生活者で、同居する息子夫婦の協力を得て生計を立てていたことを理由に、合計1800万円の死亡慰謝料を主張してきました。

これに対して弁護士は、類似の裁判例を調査したうえで、次の事情を強調して主張しました。

<結果>

被害者の慰謝料約2100万円、遺族固有の慰謝料約300万円(約150万円×2人のお子様)、合計約2400万円の死亡慰謝料を獲得することができました。

交通事故で愛する家族を失ったという計り知れない悲しみを抱えた中で、死亡慰謝料を請求するために遺族の方が示談交渉を行うのは大きな負担となります。

弁護士であれば遺族の方に代わって示談交渉を行うことができるので、加害者側とのやり取りや複雑な手続きによる負担の軽減に繋がります。

なにより、弁護士基準による死亡慰謝料を請求してもらえるので、加害者側から提示された金額からの増額が見込めるというメリットもあります。

被害者の方、遺族の方の無念を完全に晴らすことは難しいと思いますが、せめて適切な償いが受けられるように弁護士が味方となって尽力いたします。

加害者側から提示された死亡慰謝料に疑問がある方、示談交渉が不安な方、まずは私たち弁護士法人ALGへご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料