弁護士依頼前

0

交通事故によって負った怪我が後遺症として残った場合、「後遺障害申請」の手続きを行い、後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料・後遺障害逸失利益を新たに請求できます。

後遺障害申請には、「被害者請求」と「事前認定(加害者請求)」の2つの方法がありますが、適切な後遺障害等級が認定されるためにも、被害者請求をおすすめしています。

この記事では、後遺障害申請の被害者請求とは何か、メリット・デメリット、被害者請求の流れなどについて解説していきます。

弁護士依頼前

0

弁護士依頼後

約550万円

訴訟を回避し示談

弁護士依頼前

認定前

弁護士依頼後

14級

慎重な被害者請求により認定

弁護士依頼前

0:10

弁護士依頼後

10:0

加害者の過失が0であるという主張を否定

目次

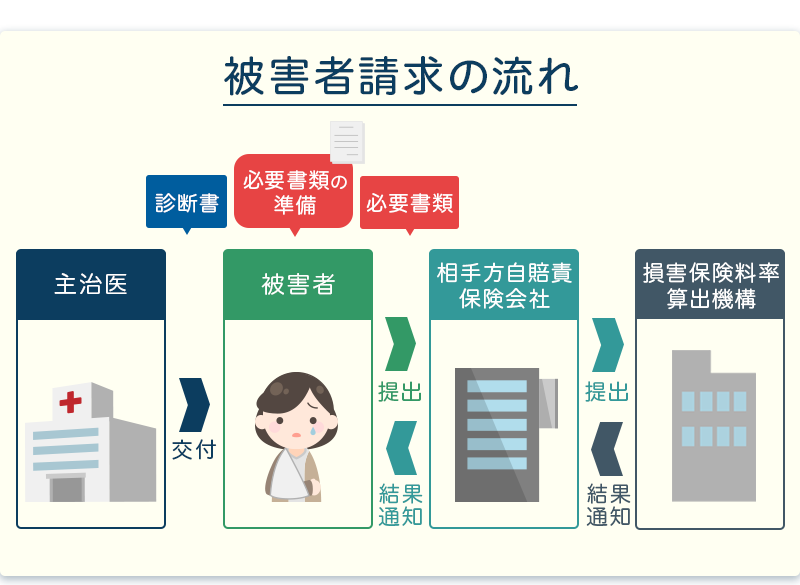

後遺障害申請の被害者請求とは、被害者が直接、加害者が加入する自賠責保険会社に後遺障害等級認定の申請を行う方法です。

後遺障害等級認定とは、自賠責保険が定める後遺障害等級に該当する後遺障害が残っていると認定されることをいいます。

後遺障害等級には1級〜14級まであり、認定される等級に応じて、後遺障害慰謝料や逸失利益の金額が変わります。

1等級違うだけでも賠償額に100万円以上の差が出る場合があるため、症状に見合った適切な等級認定を受けることが重要です。

後遺障害申請手続きには、被害者が直接行う被害者請求のほかに事前認定(加害者請求)という方法もあります。

事前認定の場合は、被害者は後遺障害診断書のみを主治医に書いてもらって用意し、相手方保険会社に提出すれば、相手方保険会社が残りの必要書類を用意して審査機関に提出してくれます。

一方、被害者請求の場合は必要書類をすべて被害者自身で用意し、相手方の自賠責保険会社を通じて審査機関に提出します。後遺障害等級の認定率を高めたいならば、事前認定よりも被害者請求がおすすめです。

被害者請求であれば、審査機関への提出書類を自分でチェックでき、医師の意見書など被害者に有利な証拠を追加で提出することも可能です。結果として、適切な等級に認定される可能性が高まります。

| 被害者請求 |

|

|---|---|

| 加害者請求(事前認定) |

|

後遺障害申請で被害者請求を行うメリットとして、以下が挙げられます。

被害者請求のメリットとして、自賠責保険への申請書類を十分に準備できることが挙げられます。後遺障害等級認定の申請では、基本的に書類をもとに審査されるため、提出する書類が重要なカギとなります。

事前認定では、被害者は「後遺障害診断書」の作成しか関与できません。一方、被害者請求ではすべての書類を被害者自身が準備するため、追加書類の添付が自由にできるなど、納得いくものを提出できます。

申請書類をすべて被害者自身で用意することは面倒ではありますが、適切な等級に認定される可能性を高められるため、大きなアドバンテージになるでしょう。

被害者請求を行い後遺障害等級認定されると、相手方保険会社との示談交渉を待つことなく、先払い金や仮渡金を受け取ることができます。

一方、事前認定では、後遺障害等級が認定されても、相手方保険会社から支払われる慰謝料や損害賠償金は示談成立後に一括払いされるのが原則ですので、先払いを受けることができません。

被害者請求での先払い金や仮渡金の概要や限度額は以下のとおりです。

| 概要 | 限度額 | |

|---|---|---|

| 先払い金 | 自賠責保険の範囲内で治療費など必要となる度にその都度、先払いを受けることができます |

|

| 仮渡金 | 自賠責保険から、損害額の確定を待たずに、被害者の状況に応じてあらかじめ決められた金額を受け取ることができます |

なお、損害が確定した時点で、仮渡金が損害額を上回る場合は、差額分を返金する必要があります。 |

被害者にとって有利な被害者請求ですが、以下のようなデメリットもあります。

被害者請求では、自賠責保険への申請書類をすべて自分で用意しなければなりません。そもそもどのような資料を準備しなければならないのか、一般の方にはわからないことも多く、書類の準備には労力と時間がかかります。

例えば、保険金請求書や事故発生状況報告書、後遺障害診断書、交通事故証明書など多くの資料を用意する必要があります。他方、事前認定ならば、後遺障害診断書を相手方保険会社に提出すれば良いので、この労力と時間の差がマイナス面といえます。

とはいえ、後遺障害等級の認定率を高めるための手間や時間と考えれば、デメリットにはならないものと判断されます。

自賠責保険への申請書類に不備があると、適切な後遺障害等級認定を受けられないおそれがあります。後遺障害等級認定は基本的に書面審査のため、認定を受けるには書類に不備はないか、必要な検査は行われているかなどの専門知識が必要です。

特に審査では、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重視されます。なかには後遺障害診断書の作成に不慣れな医師もおり、不備や不足がある場合もあります。

しかし、被害者自身で不備・不足を見つけることは難しく、必要な資料や検査など不明点も多いでしょう。準備した書類の内容が認定基準をクリアしているか、不備・不足がないかは交通事故を得意とする弁護士に相談することをおすすめします。

被害者請求では、被害者自身が全ての書類を揃える必要があります。

以下の表では、主に必要な書類をまとめて解説しています。

| 書類名 | 入手方法 |

|---|---|

| 自転車損害賠償責任保険支払請求書 | 保険会社 |

| 交通事故証明書(人身事故の場合) | 自転車安全運転センター |

| 事故発生状況報告書 | 保険会社 |

| 診断書・診療報酬明細書 | 治療を行った医療機関 |

| 後遺障害診断書 | 担当医師 |

| 印鑑登録証明書 | 市区町村役所 |

| 通院交通費申請書 | 自賠責保険会社 |

| 休業損害証明書 | 相手方保険会社 |

| MRI・CT・レントゲンなどの検査結果 | 検査を行った医療機関 |

| 施術証明書・施術費用明細書 ※整骨院や接骨院に通った場合 |

通った整骨院や接骨院 |

その他に、場合に応じて必要な書類があります。

後遺障害申請を弁護士など第三者に任せる場合

被害者が未成年の場合や主婦として休業損害を請求する場合

死亡事故の場合

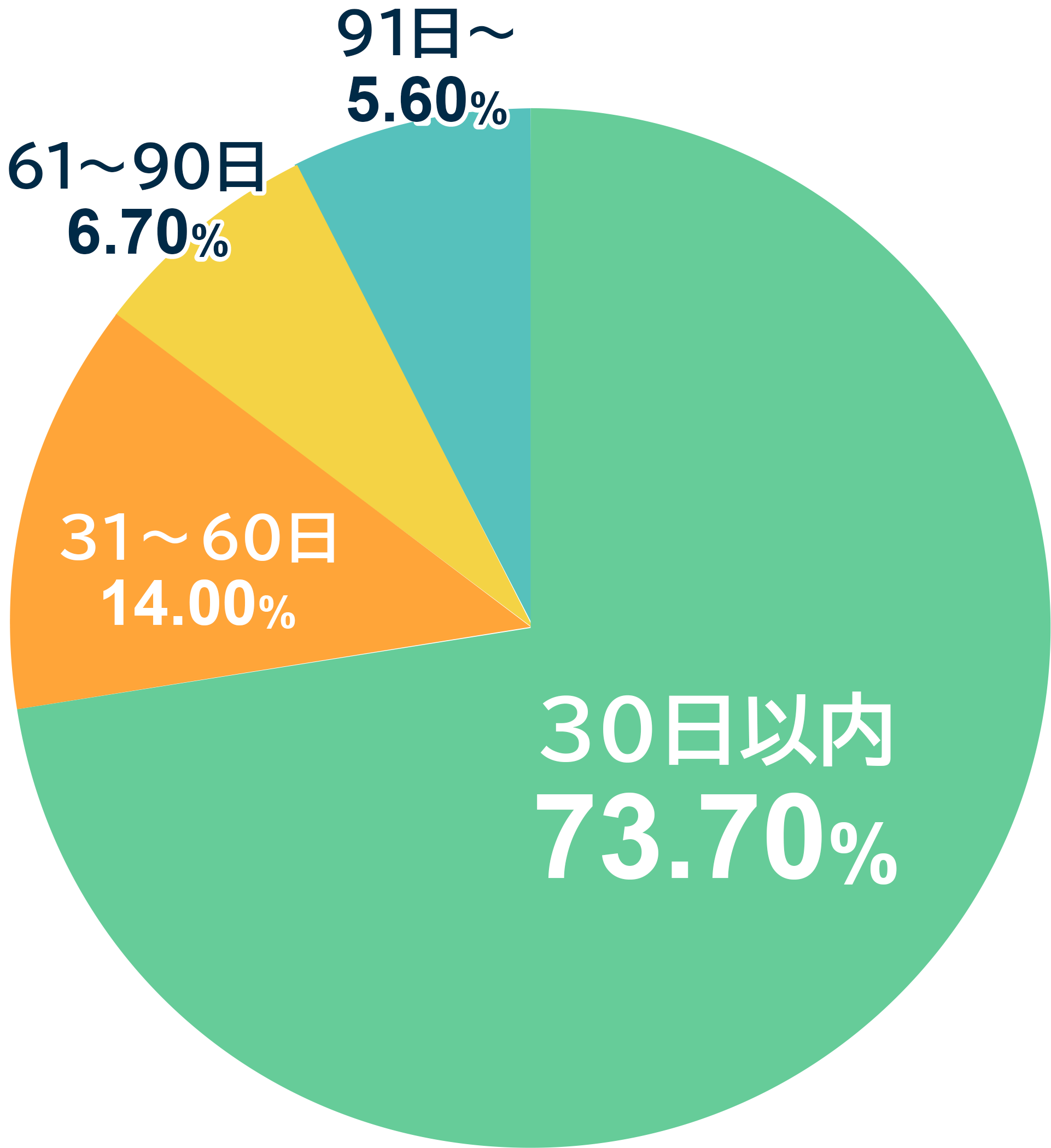

2023年度版損害保険料率算出機構の上記データをみると、後遺障害等級認定の審査にかかる期間は、最も多いのが30日以内で73.7%、次に多いのが31日~60日で14%となっています。

つまり、約90%のケースで2ヶ月以内に認定結果が出ていることが分かります。

これらの統計は、平均的な期間に過ぎず、後遺症の種類やさまざまなケースにより等級認定までに時間がかかってしまう場合があります。

被害者請求には期限があり、症状固定日の翌日から3年(※)が経過すると、請求できなくなります。被害者請求をお考えの際は、この期間内に手続きを済ませるようにしましょう。

また、期限を超えてしまいそうな場合は、自賠責保険会社に時効更新申請書を提出すれば時効期間を中断できます。

※事故の発生日が2010年3月31日以前は症状固定日の翌日から2年

申請すれば誰もが後遺障害等級認定を受けられるわけではありません。望む等級より低い等級が認定されたり、非該当となったりする場合もあります。

被害者請求の結果に納得できない場合は、以下の方法で再審査を求める必要があります。

どの方法を選ぶかは自由ですが、裁判は時間がかかるため時効にご注意ください。再審査を求めるにあたっては、前回の審査で何が不足していたかの分析や、新たな検査の実施、認定に有利に働く新資料の提出などが必要です。

専門知識が求められる作業ですので、交通事故を得意とする弁護士への依頼をおすすめします。

後遺障害が非該当となった場合の対処法については、以下の記事も合わせてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

被害者請求の複雑な手続きを任せられる

被害者請求では、被害者自身が全ての書類を揃えなければなりません。弁護士に依頼すると、必要書類の準備や申請手続きの多くを任せることができ、被害者の負担を軽減できます。

後遺障害申請のサポートを受けられる

後遺障害等級認定を受けるためには、必要な検査を受けたり、適切な通院頻度を守ることも必要です。弁護士は後遺障害申請を熟知しているため、必要なアドバイスやサポートをしていきます。

損害賠償金が増額する可能性が高まる

交通事故の損害賠償金を算出するには3つの基準があります。弁護士は最も高額になる弁護士基準を用いて交渉していきます。その結果、慰謝料を含む損害賠償金が増額する可能性が高まります。

弁護士に被害者請求を任せるメリットについての詳細は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

事案の概要

依頼者は玉突き事故の先頭車両として事故に遭いました。最後尾の3台目の車両が2台目の車両に衝突したことが原因でしたが、2台目の車両の運転者(相手方)がアクセルとブレーキを踏み間違えため、前方にいる依頼者の車両に再衝突したという事案です。

弁護士活動

2台目の運転者を相手方として賠償請求しました。しかし、相手方は無過失であると主張し、支払いを拒否しました。弁護士は刑事記録を取り寄せ、意見書を作成して相手方自賠責保険会社に被害者請求を行ったところ、後遺障害等級14級9号が認定されました。

解決結果

担当弁護士は、被害者請求の結果をもとに相手方へ賠償金の請求を試みましたが、相手方は過失を認めず支払いを拒否しました。担当弁護士が訴訟の準備をしていたところ、相手方の態度が急転し、当方主張の合計550万円の賠償金を支払う内容で示談が成立しました。

後遺障害等級認定申請は被害者請求をおすすめします。被害者にとってメリットが多く、認定率が高まることが期待できるからです。ただし、被害者請求は被害者自身ですべての書類を用意し、書類の不備の確認や、必要な検査を行っているかなど判断しなければなりません。

専門知識のない被害者の方にはその判断は難しく、治療や仕事をしながらでは大きな重荷となってしまいます。後遺障害等級認定申請の被害者請求は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

当事務所には交通事故に詳しい弁護士や医療の知識も豊富な弁護士が多数在籍しており、後遺障害申請についても力をいれております。

まずは一度無料相談などを活用し、アドバイスだけでも受けてみてはいかがでしょうか。私たちはご相談者様のお悩みを解決できるよう、尽力いたします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料