弁護士依頼前

約450万円

交通事故における慰謝料は、被害者が受けた精神的苦痛に対して支払われる重要な賠償金です。

慰謝料の相場は以下のとおりです。

しかし、相手方保険会社の提示額はこれらの相場よりも低いことが多く、正しい知識がないと損をする可能性があります。

この記事では、慰謝料の種類ごとに計算方法と相場をわかりやすく解説し、適正な賠償を受けるためのポイントをご紹介します。

弁護士依頼前

約450万円

弁護士依頼後

約665万円

約215万円の増額

目次

交通事故の慰謝料とは、被害者が事故後に感じる精神的苦痛に対する補償です。

人身事故にあって怪我をしたり死亡したりすると、被害者は恐怖や痛み、今後の不安など大きな精神的苦痛を受けます。この精神的なショックを癒すための補償金として、慰謝料が支払われます。

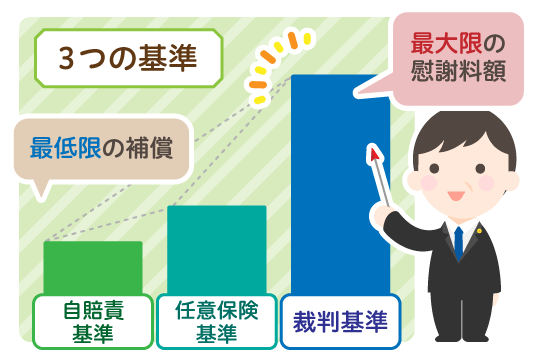

慰謝料を計算する基準には、自賠責基準、任意保険基準、弁護士基準と3つの基準があります。

どの基準で計算するかによって慰謝料額が大きく変わるため、3つの基準とその計算方法を理解しておくことが重要です。

交通事故の慰謝料には、

の3種類があります。

まず、慰謝料を大きく分けると事故の怪我による入通院に対する慰謝料(入通院慰謝料)と、事故により亡くなってしまった場合の慰謝料(死亡慰謝料)に区分できます。

そのうち、事故による怪我が完治せず、後遺症として残った場合には、後遺障害として認定される可能性があります。その場合、入通院慰謝料に加えて、後遺障害慰謝料も請求できます。

また、怪我の場合には、入通院慰謝料のほかに休業損害を、死亡事故や後遺障害が残った場合は逸失利益も請求できる可能性もあります(詳細については以降で解説します)。

| 入通院慰謝料 |

|

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 |

|

| 死亡慰謝料 |

|

交通事故の慰謝料を計算するときに使う算定基準は、3種類あります。

どの基準を使うかにより、慰謝料の相場が変わり、

の順で金額がアップし、一般的に、弁護士基準で計算した慰謝料額が最も高くなります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

自分のケースでどのぐらい慰謝料を請求できるか今すぐ知りたいという方は、以下のリンク先にある慰謝料計算機をご活用ください。

この自動計算機を使えば、ケガの状況や通院期間などの情報を入力するだけで、被害者の方が受けとれる慰謝料額の目安をシミュレーションすることができます。

相手方保険会社からの慰謝料の提案に応じるべきか悩んでいる場合の参考にもなるため、ぜひお役立てください。

合わせて読みたい関連記事

実際に入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料をどのように計算するのか、自賠責基準と弁護士基準で計算した金額にどのぐらい差が出るのか、以下で確認してみましょう。

なお、任意保険基準は保険会社ごとに独自に設けており、詳細は非公開であるため、ここでは解説を省略します。

入通院慰謝料は基本的に通院期間や通院日数に応じて一律に算定されます。そのため、通院期間や通院日数が少ないほど、慰謝料の減額につながる可能性があります。

たとえば、【むちうちで入院なし、通院3ヶ月、実通院日数30日のケース】の慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| むちうちで入院なし、3ヶ月通院した場合の慰謝料(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円 |

同じ条件であるにもかかわらず、自賠責基準よりも弁護士基準の方が2倍以上高額となっていることが分かります。

自賠責基準は強制加入の保険であり、基本的な対人賠償の確保を目的とするため、慰謝料の金額は低めに設定されています。

一方、弁護士基準は、裁判例に基づいたものであるため、より被害者の実情に応じた高額な慰謝料となることが多いです。

自賠責基準による入通院慰謝料の計算式は、以下のとおりです。

4300円×対象日数=入通院慰謝料

2020年3月31日以前に起きた事故は4200円で計算します。

対象日数は、以下の①、②のうち少ない方を採用します。

たとえば、【むちうちで入院なし、通院期間3ヶ月、実通院日数30日の場合】の慰謝料を計算してみましょう。

この場合、通院期間90日>実通院日数30日×2ですので、30日×2が対象日数となります。

そのため、入通院慰謝料は4300円×60日=25万8000円になります。

自賠責保険の傷害部分に関する保険金には、入通院慰謝料や治療費、休業損害など含めて120万円までという上限があります。これを超えた分は、加害者が任意保険に加入しているなら保険会社から支払われることが通例です。

ただし、自賠責保険の120万円を境に、保険会社の態度が厳しくなり出し渋る傾向にあります。

弁護士基準では、以下の慰謝料算定表を使って、入通院慰謝料を算定します。

算定表は2種類あります。骨折や脱臼など重症の場合は「別表Ⅰ」、軽い打撲やすり傷、自覚症状しかないむちうちなど軽症の場合は「別表Ⅱ」を使います。

算定表の入院期間と通院期間が交差する部分が入通院慰謝料の相場です。

たとえば、【むちうちで入院なし、通院期間3ヶ月、実通院日数30日】の入通院慰謝料の相場は、別表Ⅱにより53万円となります。弁護士基準を採用すると、相手方保険会社の提示額よりも高額となることが多いです。

なお、算定表には注意点があります。通院期間に対して通院頻度が低いときは、算定表どおりの金額が支払われない可能性があります。また、「通院が2ヶ月と10日」のように端数が出る場合は、別途日割り計算が必要です。

軽症の場合(別表Ⅱ)

重症の場合(別表Ⅰ)

| 等級 | 自賠責※ | 弁護士 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1,650(1,600)万円 | 2,800万円 |

| 2級・要介護 | 1,203(1,163)万円 | 2,370万円 |

| 1級 | 1,150(1,100)万円 | 2,800万円 |

| 2級 | 998(958)万円 | 2,370万円 |

| 3級 | 861(829)万円 | 1,990万円 |

| 4級 | 737(712)万円 | 1,670万円 |

| 5級 | 618(599)万円 | 1,400万円 |

| 6級 | 512(498)万円 | 1,180万円 |

| 7級 | 419(409)万円 | 1,000万円 |

| 8級 | 331(324)万円 | 830万円 |

| 9級 | 249(245)万円 | 690万円 |

| 10級 | 190(187)万円 | 550万円 |

| 11級 | 136(135)万円 | 420万円 |

| 12級 | 94(93)万円 | 290万円 |

| 13級 | 57(57)万円 | 180万円 |

| 14級 | 32(32)万円 | 110万円 |

※()は2020年3月31日以前に発生した交通事故に対する金額

後遺障害慰謝料は、自賠責基準であろうと、弁護士基準であろうと、どちらの基準でも認定された後遺障害等級ごとに相場が定められています。後遺障害は、認定等級の数字が小さくなるにつれて症状が重くなります。

自賠責基準では、1、2級についてのみ、介護が必要な後遺障害について、別途、増額した金額が設定されています。一方、弁護士基準では、要介護であるかは関係しません。

上記表を見ると、自賠責基準の後遺障害慰謝料よりも弁護士基準の後遺障害慰謝料の方が、1.5倍~3倍程度高額になることが分かります。

死亡慰謝料は、被害者の年齢や職業ではなく、その家族の中での立場によって金額が決まります。

つまり、家族の大黒柱であったのか、扶養家族はいたのか、といった点がポイントになります。

たとえば、【夫が事故で亡くなり、妻と子供2人が扶養に入っていた場合】の死亡慰謝料の相場は以下のとおりです。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 被害者が一家の支柱(扶養家族3人) | 1350万円 | 2800万円 |

自賠責基準よりも弁護士基準の方が、2倍以上高い金額であることがわかります。自賠責基準による死亡慰謝料は400万円~1350万円程度にとどまる傾向にありますが、弁護士基準では2000万円~2800万円と高額になるケースが多いです。

死亡慰謝料は、亡くなった被害者本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計して算出します。

具体的な計算方法は、以下のとおりです。

計算方法

たとえば、【夫婦、子2人の4人家族で、一家の大黒柱である夫が死亡した場合】の死亡慰謝料は、400万円+650万円+200万円=1350万円になります。

| 死亡した本人 |

|---|

| 一律400万円 |

| 遺族 | 扶養無し | 扶養あり |

|---|---|---|

| 1人 | 550万円 | 750万円 |

| 2人 | 650万円 | 850万円 |

| 3人 | 750万円 | 950万円 |

弁護士基準の死亡慰謝料は、以下のとおり、死亡した被害者の家庭内での立場や属性によって金額が決められています。この金額には、被害者本人への慰謝料と遺族への慰謝料がすでに合算されています。

被害者が収入面で一家を支えていたり、子育てや家事など大切な役割を果たしていたりすると、弁護士基準では増額される傾向があります。

| 被害者 | 死亡慰謝料 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |

たとえば、【夫婦、子2人の4人家族で、一家の支柱である夫が死亡した場合】の死亡慰謝料は、弁護士基準で2800万円となります。自賠責基準と比較すると、1000万円以上の金額差が生じることになります。

なお、上記の表の慰謝料額はあくまで目安であり、被害者と遺族の具体的な事情によって、増減される可能性があります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

ここでは、以下のモデルケースごとの慰謝料の計算例をご紹介していきます。

たとえ通院が1日だけであっても、交通事故による精神的苦痛が生じている以上、入通院慰謝料を請求することは可能です。事故後に念のため病院で一度だけ診察を受けた場合でも、慰謝料の対象になります。

自賠責基準では、通院1日の入通院慰謝料は4300円(2020年3月31日以前の事故は4200円)と定められています。

一方、弁護士基準で算出した場合、通院1日で軽傷なら6333円、重傷なら9333円が相場となっており、基準によって金額に差が出ることがわかります。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 1日だけ通院した場合 | 4300円 | 重傷9333円 軽傷6333円 |

交通事故による骨折は、一般的に重傷として扱われます。

たとえば、骨折で1ヶ月入院し、その後6ヶ月間通院(実際の通院日数が30日)したケースをもとに、入通院慰謝料を計算してみましょう。

まず、自賠責基準では入通院期間7ヶ月と実入通院日数(30日+60日)×2を比較し、少ない方の「180日」が慰謝料の対象日数となります。これに1日あたり4300円をかけると、慰謝料は77万4000円となります。

一方、弁護士基準では、重傷者向けの「別表I」を用いて算定します。

別表Ⅰの入院1ヶ月・通院6ヶ月の組み合わせに該当する慰謝料は149万円となり、自賠責基準よりも大幅に高額です。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 入院1ヶ月、通院6ヶ月(実通院日数30日) | 77万4000円 | 149万円 |

交通事故で骨折した場合の慰謝料の相場について知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故によるむちうちで後遺障害が残った場合は、後遺障害等級12級または14級に認定される可能性があります。

12級13号(局部に頑固な神経症状を残すもの)認定を受けるには、画像所見(レントゲンやMRIなど)で神経症状の存在が客観的に証明される必要があります。

14級9号(局部に神経症状を残すもの)画像所見がなくても、神経学的検査結果や自覚症状の一貫性などから、医学的に症状が説明可能であれば認定される可能性があります。

後遺障害12級および14級の慰謝料相場を下表にまとめました。

弁護士基準は自賠責基準と比べて3倍以上の金額になっており、基準によって大きな差が生じることがわかります。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

なお、入通院慰謝料も、後遺障害慰謝料とは別枠で請求することが可能です。

後遺障害12級と14級の慰謝料相場について詳しく知りたい方は、以下の各リンクをご覧ください。

収入のない主婦であっても、会社員や自営業者と同じく慰謝料を請求することができます。

慰謝料は、被害者の職業や収入の有無にかかわらず、事故によって受けた心身のダメージに対して支払われる賠償金だからです。

入通院慰謝料や後遺障害慰謝料の計算方法は通常と同じですが、死亡慰謝料は被害者の家族内での立場が考慮されるため、主婦であることが金額に影響します。一般的に主婦の死亡慰謝料は、「一家の支柱」よりは低く、「子供」よりは高くなる傾向があります。

さらに、事故によって家事や育児ができなくなった場合は、主婦の休業損害を請求することも可能です。

家事労働には経済的価値があると考えられているからです。

主婦の交通事故の慰謝料の相場について知りたい方は、こちらのリンクをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の被害者が受けとる慰謝料は、事故の状況や被害の程度によって大きく変わります。

慰謝料が増額・減額されやすい主なケースとして、以下があげられます。

慰謝料が減額されるケース

慰謝料が増額されるケース

交通事故の被害にあった場合、慰謝料以外にも、以下のような損害を加害者に賠償請求することが可能です。

| 積極損害 | 交通事故の発生によって被害者が実際に支払った費用。治療費、入院雑費、付添費、通院交通費、将来介護費、家屋改造費、葬儀費用など。 |

|---|---|

| 休業損害 | 交通事故によるケガが原因で、仕事を休んだために得られなかった収入。 |

| 逸失利益 | 交通事故に遭わなければ、将来働いて得られたはずの収入。自賠責保険の定める後遺障害等級認定を受けた場合や、被害者が死亡した場合に請求可能となる。 |

交通事故の損害賠償について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

休業損害とは、交通事故の怪我で仕事を休んだことにより収入が減ったことへの補償です。

怪我の治療のためには、仕事を休まなければならず、収入が減ってしまうこともあるでしょう。

そのような場合に、休業損害として減収分を補償してもらうことができます。

また、これは会社員など有職者だけでなく主婦(夫)の方も請求することが可能です。

休業損害の基本的な計算式は以下のとおりです。

休業損害=1日当たりの基礎収入×休業日数

基礎収入とは、弁護士基準では、交通事故前3ヶ月の被害者の収入を日割りにした金額を用います。 また、休業日数とは、初診時から完治または症状固定日までの間で、入通院、自宅療養をした日数のことです。

基礎収入などは、会社員や専業主婦(夫)などによって算出の仕方も変わりますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

休業損害や主婦の休業損害については、以下の記事で詳しく述べていますので、あわせてご覧ください。

逸失利益とは、交通事故がなければ将来得られたはずの利益に対する補償のことです。

事故により、後遺障害が残ったことで、事故前と比べ労働能力が減少したり、全くできなくなったりした場合や亡くなられた場合に請求することができます。

逸失利益には、以下の2種類があります。

後遺障害逸失利益事故で後遺障害が残った場合

死亡逸失利益被害者が死亡した場合

例えば、後遺障害逸失利益の計算式は、以下のようになります。

1年あたりの基礎収入×労働能力喪失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数

逸失利益について、より詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士に交通事故の慰謝料請求を依頼することは、大きなメリットがあります。

交通事故を弁護士に依頼するメリットについてさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士費用特約とは、自動車保険や火災保険に付帯しており、基本的には、相談料10万円まで、弁護士費用300万円までを保険会社が負担してくれるものです。

負担額や補償範囲は保険会社ごとに異なりますので、まずは保険会社に問い合わせてみましょう。

弁護士費用特約を使用すれば、弁護士費用を気にすることなく、弁護士に依頼することができます。

しかし、弁護士費用特約がなくても、弁護士に依頼すれば慰謝料が増額する可能性もありますので、まずは一度ご相談ください。

弁護士費用特約については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

事案の概要依頼者は、交差点をバイクで直進中、左側から交差点に進入してきた自動車と衝突する事故に遭い、左足関節内果骨折などの怪我を負いました。

その後、後遺障害等級併合12級が認定されましたが、相手方保険会社の賠償提示額に不安を感じご依頼いただきました。

担当弁護士の活動担当の弁護士は、相手方保険会社に対し、弁護士基準で算定し直した慰謝料や逸失利益を請求し、粘り強く交渉を行いました。

解決結果交渉の結果、入通院慰謝料や後遺障害慰謝料も弁護士基準の満額に近い金額が認定され、その他の損害項目においても、大幅な増額が認められ、当初の提示額約450万円から約215万円増額した、約665万円で示談成立となりました。

交通事故には、3つの慰謝料があり、それぞれ計算方法も異なります。

交通事故の被害に遭った方は、受け取れる慰謝料について気になるところだと思いますが、交通事故に詳しくないと、慰謝料の計算は難しいと感じるかもしれません。

交通事故の慰謝料計算については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に詳しい弁護士が多数在籍しており、実務経験も豊富です。 ご相談者様の事故形態、怪我の程度から慰謝料の相場を算出することができます。

また、ご相談者様の代理人となって相手方保険会社と交渉していくことにより、受け取れる慰謝料が増額する可能性も高まります。

交通事故の慰謝料についてお悩みの方は、まずは一度ご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料