弁護士依頼前

約600万円

交通事故の慰謝料は、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの基準で計算されます。

保険会社が提示する金額は、実際の相場より低いことが多いため、適正な慰謝料を受け取るには弁護士基準での請求が重要です。

本記事では、それぞれの基準の違いや慰謝料の相場、適正な金額を受け取るためのポイントをわかりやすく解説します。

弁護士依頼前

約600万円

弁護士依頼後

約1700万円

約1100万円の増額

目次

交通事故の慰謝料算定基準とは、慰謝料の金額を定める際に用いられる指標のことです。

算定基準には、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つがあり、それぞれ計算方法や金額の相場が異なります。

最も高額になりやすいのは弁護士基準で、被害者が正当な慰謝料を受け取るためには、弁護士基準での請求が重要です。

各基準の特徴や違いについては、下表で詳しくご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

| 自賠責基準 | 自賠責保険会社が慰謝料の金額を算定する際に用いる基準。基本的な対人賠償の確保を目的としており、3つの中で最も低額になることが多い。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 加害者の任意保険会社が慰謝料を算定するために用いる基準。各任意保険会社が独自に設定しており、非公開。 |

| 弁護士基準 | 過去の判例に基づき作成された基準。裁判において慰謝料を算定する際にも用いられることから、裁判基準とも呼ばれる。3つの基準の中で最も法的に適正な金額。 |

自賠責基準とは、自賠責保険が損害賠償額を計算する際に用いる基準のことです。

自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている「強制保険」であり、交通事故の被害者が基本的な対人賠償を受けられるように設けられています。

自賠責基準では、慰謝料の金額があらかじめ定められた一定の枠内で計算されるため、3つの算定基準の中では最も低い金額になる傾向があります。

自賠責基準については、下記のページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

任意保険基準とは、加害者側の任意保険会社が示談交渉の際に使用する独自の算定基準です。

各社が内部で設定しており、具体的な内容は公表されていません。

慰謝料の金額は、自賠責基準とほぼ同程度か、やや高い水準にとどまることが多く、弁護士基準と比べると低くなる傾向があります。

そのため、保険会社から提示される慰謝料は、必ずしも適正とは限りません。

慰謝料の金額に納得できない場合は、弁護士への相談を検討しましょう。

弁護士基準は、過去の裁判例をもとに作られた基準です。弁護士が示談交渉する場合や裁判などにおいて用いられ、裁判基準とも呼ばれています。

被害者に過失がない事故であれば、3つの基準のなかで最も高額となります。法的に適正な基準であるため、被害者が本来受け取るのに最も適した水準といえるでしょう。

ただし、弁護士基準は弁護士が代理人となって示談交渉する場合や裁判で使われるもので、弁護士が請求しないと、基本的に認められにくい傾向があります。

弁護士基準については、下記のページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の慰謝料には、「入通院慰謝料」「後遺障害慰謝料」「死亡慰謝料」の3種類があり、それぞれの概要は下表のとおりです。

| 入通院慰謝料 | 事故のケガで入院・通院した場合に請求できる |

|---|---|

| 後遺障害慰謝料 | 事故が原因の後遺症が後遺障害等級認定された場合に請求できる |

| 死亡慰謝料 | 事故により被害者が亡くなってしまった場合に請求できる |

交通事故の慰謝料は、「どの基準を使って計算するか」によって相場が大きく異なります。提示された金額が適正なものであるかを判断するためにも、具体的な計算方法と相場を知っておくことが大切です。

交通事故慰謝料の計算方法については、下記のページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

なお、今すぐ自分の慰謝料を知りたい!という方は、年齢・年収・入通院期間などの必要項目を入力するだけでおおよその慰謝料額が算定できる慰謝料計算機を、以下サイトよりご活用ください。

合わせて読みたい関連記事

自賠責基準と弁護士基準では、入通院慰謝料の計算方法や金額に大きな違いがあります。

まずは、各基準でどの程度の差があるのかを確認してみましょう。

そのうえで、金額に差が生じる理由についても詳しく解説していきます。

| 通院期間 | 自賠責基準 | 弁護士基準 軽症/重症 |

|---|---|---|

| 1ヶ月(実通院日数10日) | 8万6000円 | 19万円/28万円 |

| 2ヶ月(実通院日数20日) | 17万2000円 | 36万円/52万円 |

| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円/73万円 |

| 4ヶ月(実通院日数40日) | 34万4000円 | 67万円/90万円 |

| 5ヶ月(実通院日数50日) | 43万円 | 79万円/105万円 |

| 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円/116万円 |

※任意保険基準は保険会社の独自設定で非公表となっているため、ここでは説明を省略します。

自賠責基準では、日額4300円に、対象日数をかけて、入通院慰謝料を計算します。

日額4300円×対象日数=入通院慰謝料

※対象日数=①入通院期間(初診日~治療終了日または症状固定日)と②実際に入通院した日数×2を比べて、少ない方の日数

※2020年3月31日以前の事故は4200円で計算

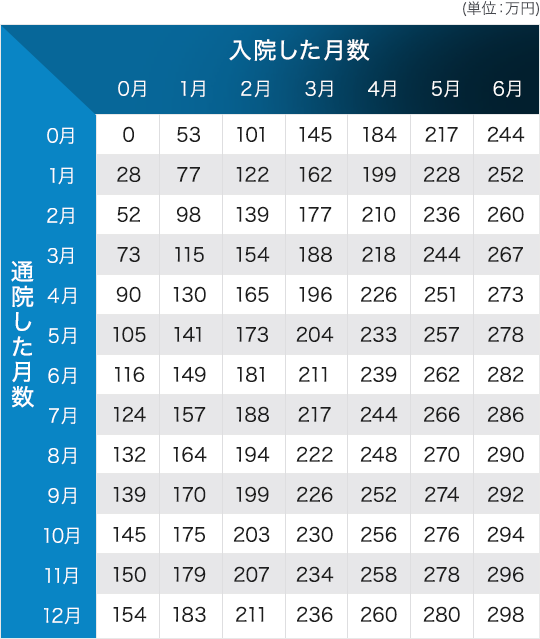

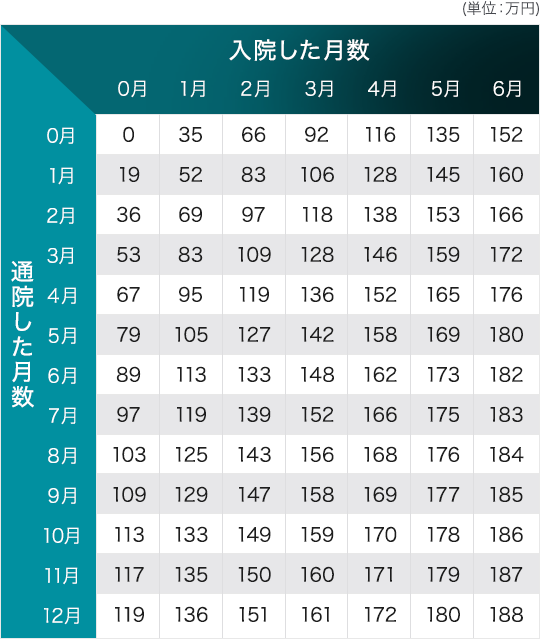

弁護士基準では、 赤本の入通院慰謝料算定表を用いて入通院慰謝料を計算します。

2種類の算定表をケガの内容に応じて使い分け、1ヶ月を30日として、入院期間(ヨコ軸)と通院期間(タテ軸)が交差する箇所が慰謝料の相場となります。

※入院期間や通院期間が1ヶ月に満たない場合は日割り計算する必要があります。

別表Ⅰ:骨折や脱臼などの重傷時

例えば、骨折して2ヶ月入院した後に4ヶ月通院した場合の慰謝料は、算定表の入院期間2ヶ月(ヨコ軸)と通院期間4ヶ月(タテ軸)の交わる箇所=165万円になります。

別表Ⅱ:他覚所見のないむちうちや打撲などの軽傷時

例えば、他覚所見のないむちうちで3ヶ月通院だけした場合の慰謝料は、算定表の入院期間0ヶ月(ヨコ軸)と通院期間3ヶ月(タテ軸)の交わる箇所=53万円になります。

後遺障害慰謝料は認定された後遺障害等級によって、それぞれの算定基準ごとに金額の目安が定められています。

比較的症状が軽いものが14級、症状が最も重いものが1級と、等級が上がるほど慰謝料も高額になります。

以下、自賠責基準と弁護士基準の後遺障害慰謝料を比較してみました。

任意保険基準の後遺障害慰謝料は公開されていませんが、自賠責基準以上・弁護士基準未満であることがほとんどです。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級・要介護 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |

| 2級・要介護 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円(57万円) | 180万円 |

| 14級 | 32万円(32万円) | 110万円 |

※自賠責基準の()内は2020年3月31までに発生した事故の場合

自賠責基準は、介護を要する後遺障害と介護を要しない後遺障害とで慰謝料額が異なります。

一方で弁護士基準は、介護を要するかどうかで慰謝料額に違いはありませんが、それでも自賠責基準と弁護士基準では1.5倍近く差があることがわかります。

交通事故による死亡慰謝料は、どの基準で計算するかによって金額に大きな差が出ます。

同じ「死亡事故」でも、なぜこれほどまでに慰謝料の金額が変わるのでしょうか。

ここでは、その理由をわかりやすくご説明します。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|

| 400万~最大1350万円 | 2000万~2800万円 |

自賠責基準による死亡慰謝料は、死亡した本人への慰謝料と、遺族への慰謝料を合計した金額となります。計算方法は以下のとおりです。

※2020年3月31日以前に発生した事故は350万円

例えば、会社員の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と小学生の子供3人が残された場合の死亡慰謝料は以下になります。

400万円(被害者本人分)+750万円(遺族4人分)+200万(被扶養者あり)=1350万円

| 遺族 | 扶養なし | 扶養あり |

|---|---|---|

| 1人 | 950万円 | 1150万円 |

| 2人 | 1050万円 | 1250万円 |

| 3人 | 1150万円 | 1350万円 |

弁護士基準による死亡慰謝料は、亡くなった被害者の生前の家庭内での立場に応じて慰謝料額の相場が定められています。

自賠責基準とは異なり、死亡した本人への慰謝料と遺族への慰謝料を合計した金額となっています。

| 被害者 | 死亡慰謝料 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 母親・配偶者 | 2500万円 |

| その他(独身の男女、子供、乳児等) | 2000万円~2500万円 |

なお、これらの金額はあくまで相場であって、実際には被害者の年齢や収入、家族構成などの個別の事情が加味されることがあります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の損害賠償では、慰謝料のほかにも「休業損害」や「逸失利益」といった項目があります。

これらも慰謝料と同様に、「自賠責基準」「任意保険基準」「弁護士基準」の3つの算定基準を用いて計算されます。

休業損害とは、事故によって仕事を休まざるを得なくなったことで発生する収入の減少分を補償するものです。

一方、逸失利益は、後遺障害や死亡によって将来的に得られるはずだった収入の喪失分を補うためのものです。

これらの損害も、どの基準で計算するかによって金額が大きく異なります。

特に弁護士基準は、裁判例をもとにしており、他の基準よりも高額になる傾向があります。

適正な賠償を受けるためには、基準の違いを理解し、適切な方法で請求することが重要です。

休業損害や逸失利益については、以下の各ページで詳しく解説していますので、併せてご参考ください。

3つの算定基準のうち最も高額な弁護士基準で慰謝料を請求するためには、弁護士への相談・依頼をおすすめします。

弁護士を入れずに被害者個人で弁護士基準の慰謝料を正確に計算するのは難しいですし、加害者側保険会社に交渉に応じてもらえないケースがほとんどです。

一方、弁護士が介入し法的根拠に基づいて主張すれば、裁判を回避したい保険会社がプレッシャーを感じ、被害者側の主張を受け入れてもらいやすくなり、慰謝料の増額が期待できます。

ほかにも、弁護士に依頼することで次のようなメリットがあるので、まずは相談してみましょう。

事案の概要

依頼者の車が交差点に進入したところ、赤信号無視で侵入した車に追突され、足のすねの開放骨折を負ったというケースです。

担当弁護士の活動

依頼者は長期のケガの治療だけでなく、事故への恐怖心からPTSD(心的外傷後ストレス障害)も発症しましたが、相手方の保険会社は600万円という賠償金額を提示しました。この金額は、依頼者の治療期間や後遺障害の重さからすると不当に低いものでした。

そこで弁護士は、弁護士基準による慰謝料を提示したうえで、事故の悪質な態様にも着目し、法的根拠に基づいて慰謝料の増額請求を行いました。

解決結果

その結果、ほぼ弁護士基準に近い水準の約1700万円で示談成立となり、約1100万円賠償金を増額させることに成功しました。

加害者側の保険会社が被害者に慰謝料を支払うのは当然の義務ですが、実際にはできるだけ支払いを抑えたいというのが本音です。

多くの保険会社は、自賠責基準か任意保険基準をもとに慰謝料を提示してきます。

被害者が弁護士基準での算定を主張しても、「示談交渉では使えない」と断られるケースも少なくありません。

適正な慰謝料を受け取りたいとお考えであれば、弁護士への相談をおすすめします。

交通事故に詳しい弁護士であれば、事故状況を踏まえた適正な慰謝料額を計算し、保険会社と対等に交渉することが可能です。

弁護士法人ALGは交通事故問題に豊富な実績をもち、無料相談も受け付けています。まずはお気軽にお問合せください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料