弁護士依頼前

提示前

あなたの慰謝料はいくら?

| 性別 | |

|---|---|

| 事故に遭った年齢 | 歳 |

| 等級 | |

| 年収 | 万円 |

| 年収/平均 | |

| 入院期間 | 日 |

| 通院期間 | 日 |

| 日 |

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

専門スタッフが丁寧にご案内いたします

0120-589-887※上記タブの注意喚起をお読みください

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

専門スタッフが丁寧にご案内いたします

0120-589-887| 性別 | |

|---|---|

| 死亡時の年齢 | 歳 |

| 被害者の立場 | |

| 扶養している家族の数 | |

| 年収 | 万円 |

| 就労の有無 |

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

※上記タブの注意喚起をお読みください

あなたの損害額は…

総額

程度となる可能性があります

※ただし、過失割合がない場合を想定しています。

さらに増額が見込めるかもしれません!

どのくらい増額するのか気になったら今すぐお電話下さい!

専門スタッフが丁寧にご案内いたします

0120-589-887交通事故の慰謝料は、ケガの内容・入通院期間・後遺障害の有無などによって金額が異なり、その計算方法も複雑です。

そこで役立つのが、いくつかの項目を入力するだけで、被害者の方が受け取れる慰謝料の目安を自動計算できるシミュレーションツール、交通事故の慰謝料計算機です。

慰謝料計算機で計算した慰謝料が、加害者側から提示された慰謝料よりも高額だった場合、弁護士に依頼することで慰謝料が増額できる可能性があります。

この記事では、慰謝料の金額を知りたい方や、加害者側の保険会社から提示された慰謝料が適正か知りたい方に向けて、具体的な交通事故慰謝料の計算方法や相場を解説していきます。

ご自身で慰謝料の相場を把握することは示談交渉でも非常に役立ちますので、慰謝料計算機とあわせて、ぜひ参考になさってください。

弁護士依頼前

提示前

弁護士依頼後

約2000万円

適正な賠償額を獲得

目次

自動計算機を使って慰謝料の適正額を知っておくことで、不利な条件で示談が成立するリスクを回避できます。

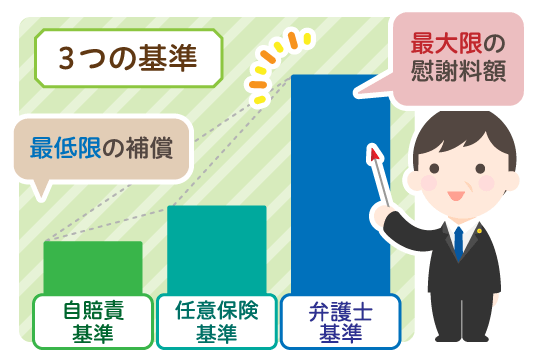

交通事故の慰謝料は、ケガの内容・入通院期間・後遺障害の有無のほかに、計算に用いる算定基準によっても相場が大きく異なります。

交通事故慰謝料の算定基準とは、慰謝料の金額を決定するために用いられる指標のことで、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類があります。

詳しくは以下の表にまとめましたのでご覧ください。

| 自賠責基準 | 自賠責保険による支払基準です。 基本的な対人賠償の確保を目的としているため、被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も低額になります。 ※入通院慰謝料や治療費など傷害部分の賠償金には120万円の支払上限額がある |

|---|---|

| 任意保険基準 | 各任意保険会社が独自に設定する支払基準です。 保険会社によって計算方法が異なるものの詳細は非公開となっています。 基本的に、自賠責基準とほぼ同額か多少高額な程度で、弁護士基準よりは低額になる傾向にあります。 |

| 弁護士基準 | 弁護士が示談交渉を行う場合や、裁判で用いられる支払基準です。 被害者に過失がない場合は、3つの基準の中で最も高額になります。 過去の裁判例に基づいて設定されていることから、被害者が本来受け取るのに最も適した水準といえます。 ※民事交通事故訴訟・損害賠償額算定基準(赤本)に掲載 |

加害者側から提示される慰謝料は任意保険基準で計算されていて、適正額よりも低いことがほとんどです。

交通事故慰謝料は弁護士基準が最も適正かつ高額になる傾向にあります。

自動計算機では弁護士基準の慰謝料を計算することができるので、まずは計算機を使ってご自身の適正額を知ることが大切です。

交通事故慰謝料の算定基準についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事もご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の慰謝料について、相場や自動計算機の結果と同等の金額を請求・増額するためには、交通事故に強い弁護士へ相談・依頼することがおすすめです。

弁護士への相談・依頼がおすすめな理由として、次のようなメリットが得られることが挙げられます。

交通事故を弁護士に相談・依頼するメリットや、弁護士に依頼すると慰謝料が増額する理由について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

弁護士費用特約とは、交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するときにかかる費用を、保険会社に負担してもらえる特約です。

一般的な弁護士費用特約では、弁護士に法律相談した場合は10万円、示談交渉を依頼した場合は300万円を上限額として、弁護士費用を負担してもらえます。

特約を使えば、費用面の心配なく、弁護士に依頼することができます。

ご自身の自動車保険に弁護士費用特約が付けられているなら、積極的に利用することをおすすめします。

なお、家族の加入する自動車保険、自宅の火災保険などにも特約が付いている場合があるため、こちらも調査してみて下さい。

弁護士費用特約について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

弁護士基準による慰謝料の増額が認められた、弁護士法人ALGの解決事例をご紹介します。

依頼者が自動車で直進していたところ、対向車線からセンターラインを越えて依頼者側に侵入してきた相手方車と正面衝突するという事故が発生しました。

依頼者は、本件事故により、頚髄を損傷し、後遺障害等級7級4号と認定されましたが、相手方から提示された賠償金内容の適否の判断がつかず、ALGにご依頼されました。

担当弁護士が相手方の示談案を検討すると、後遺障害慰謝料が弁護士基準で算出した場合に比べて低額であり、さらに、損害項目に不備もありました。

そこで、相手方から提示された賠償額を整理して、弁護士基準による増額の提案をし、応じない場合は訴訟を提起する旨強く主張しました。

その結果、弁護士基準によって算出した満額の内容で受け入れられ、既払い分を除いた賠償額として、約2000万円を支払うという内容で示談が成立し、慰謝料の増額に成功しました。

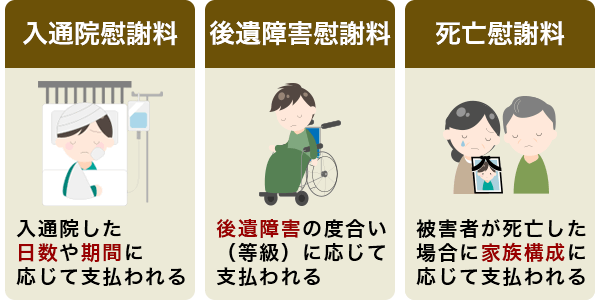

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料・死亡慰謝料の3種類があって、それぞれ相場が異なります。

事故被害者にとって一番適正かつ高額になる弁護士基準による慰謝料の相場は、次のとおりです。

| 慰謝料の種類 | 相場 |

|---|---|

| 入通院慰謝料 | ・むちうち等の軽症:19万円~89万円 ・骨折等重症の場合:28万円~116万円 ※いずれも1~6ヶ月通院した場合 |

| 後遺障害慰謝料 | 110万円~2800万円 |

| 死亡慰謝料 | 2000万円~2800万円 |

交通事故慰謝料の計算方法と相場についてさらに理解を深めたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の慰謝料とは、交通事故によって受けた精神的苦痛に対して支払われる賠償金です。

交通事故の慰謝料には、入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があります。

合わせて読みたい関連記事

入通院慰謝料とは、交通事故によるケガの治療のために、入院や通院を強いられた精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

入通院期間や実際に入通院した日数に応じて慰謝料が支払われます。

一般的に、入通院期間が長くなるほど入通院慰謝料は高額になりますが、何らかの事情で通院頻度が少なすぎたり、通院できなかったりした場合は慰謝料が減額されることもあります。

そのため、事故でケガを負って通院する際には、主治医と相談しながら、ケガの治療に必要な範囲で、適切な通院頻度を保つことが必要です。

例えば、事故のケガで多いむちうちであれば、主治医の指示のもと、週2~3回、月10日程度のペースで通院することをおすすめします。

自賠責基準では、以下の2つの計算式があり、金額が少ない方を採用します。

※2020年3月31日までに起きた事故については1日あたり4200円で計算

この計算式に、以下の例をあてはめてみましょう。

①より②の方が金額は少ないため、②を採用します。

よって、自賠責基準による入通院慰謝料は、77万4000円となります。

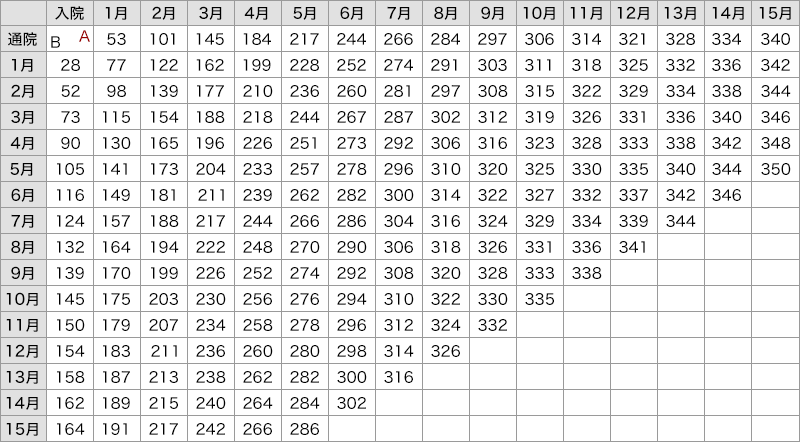

弁護士基準では、損害賠償額算定基準(赤い本)の算定表を使って、入通院期間に応じた慰謝料を算定します。

算定表には2種類あり、以下のように使い分けます。

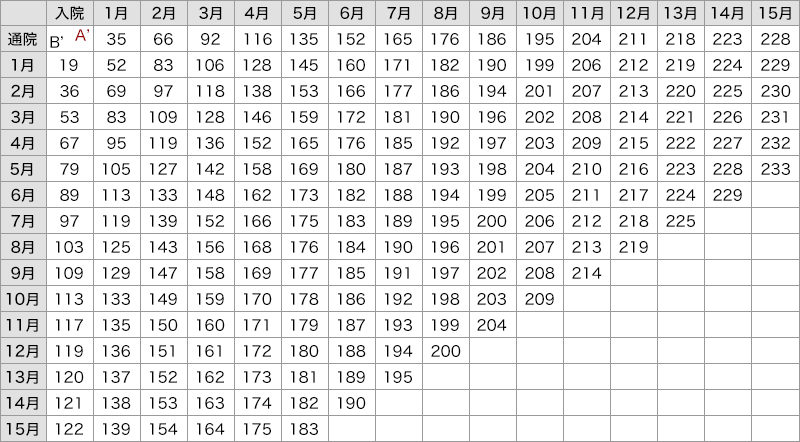

以下の算定表をご覧ください。表のたて軸が通院期間、よこ軸が入院期間を示し、各期間で交差する部分を見れば、慰謝料の一定の基準額が分かります。

重症の場合

重症ケースの、弁護士基準による入通院慰謝料を算定してみましょう。

骨折は重症にあたるため、「別表Ⅰ」を使います。

入院は30日、通院期間は6ヶ月なので、入院1ヶ月と通院6ヶ月が交差する部分を見ると、入通院慰謝料は149万円となります。

【重症の場合】(別表Ⅰ)

軽症の場合

弁護士基準による軽症の入通院慰謝料を算定してみます。

他覚所見のないむちうちとは、痛みやしびれなどの症状が検査結果に出ないむちうちのことで、軽症にあたり、別表Ⅱを使います。

通院3ヶ月、入院0ヶ月の交差部分を見ると、入通院慰謝料は53万円です。

【軽症の場合】(別表Ⅱ)

後遺障害慰謝料とは、交通事故によって後遺障害が残ってしまったことによる精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

事故によるケガが完治せず後遺症が残ってしまった場合、医師に症状固定と診断された後に後遺障害等級認定申請を経て後遺症が後遺障害等級認定されると、入通院慰謝料とは別で後遺障害慰謝料が請求できるようになります。

後遺障害慰謝料は、算定基準ごとに、認定された等級に応じた慰謝料が定められています。

詳しくは、以下の表をご覧ください。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円 (1600万円) |

2800万円 |

| 2級 | 1203万円 (1163万円) |

2370万円 |

※介護を要する後遺障害:脳や神経などに重い障害が残り介護が必要な障害。常時介護が必要な障害は1級、随時介護が必要な障害は2級と区別される。

| 等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円 (1100万円) |

2800万円 |

| 2級 | 998万円 (958万円) |

2370万円 |

| 3級 | 861万円 (829万円) |

1990万円 |

| 4級 | 737万円 (712万円) |

1670万円 |

| 5級 | 618万円 (599万円) |

1400万円 |

| 6級 | 512万円 (498万円) |

1180万円 |

| 7級 | 419万円 (409万円) |

1000万円 |

| 8級 | 331万円 (324万円) |

830万円 |

| 9級 | 249万円 (245万円) |

690万円 |

| 10級 | 190万円 (187万円) |

550万円 |

| 11級 | 136万円 (135万円) |

420万円 |

| 12級 | 94万円 (93万円) |

290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

等級がひとつ上がるごとに慰謝料が高額になり、どの等級においても、弁護士基準の方が2倍近く高額であることが分かります。

交通事故の後遺障害については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

なお、交通事故のケガで多いむちうちで痛みやしびれなどの後遺症が残ってしまった場合、認定される可能性のある等級は12級と14級です。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 12級13号(他覚的所見のあるむちうち) | 94万円 | 290万円 |

| 14級9号(他覚的所見のないむちうち) | 32万円 | 110万円 |

後遺障害慰謝料は、どの算定基準を用いるかも大切ですが、認定される等級によっても金額が大きく変わるため、自分の症状に見合った正しい等級に認定されることが重要になります。

むちうちの慰謝料についての詳細は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

死亡慰謝料とは、交通事故によって被害者が亡くなってしまった精神的苦痛に対して支払われる慰謝料です。

死亡事故では、事故で大切な家族を亡くした遺族も計り知れない精神的苦痛を受けることから、死亡した本人の慰謝料に加えて被害者遺族の慰謝料を請求することができます。

算定基準ごとに、死亡した本人の家庭内の地位や遺族の数によって、一定の基準額が定められています。

自賠責基準

自賠責基準による死亡慰謝料は、「死亡した本人の慰謝料」に、死亡慰謝料を請求できる遺族(死亡した本人の父母・配偶者・子)の数に応じた「遺族に対する慰謝料」を加算して支払われます。

| 死亡した本人 |

|---|

| 一律400万円 |

| 遺族の人数 | 遺族に対する慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |

|---|---|---|

| 1人 | 550万円 | 750万円 |

| 2人 | 650万円 | 850万円 |

| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |

自営業の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と中学生の子供1人が残されたときの死亡慰謝料

400万円(死亡した本人の慰謝料)+650万円(遺族に対する慰謝料)+200万円(被扶養者あり) ➡ 合計1250万円

弁護士基準

弁護士基準による死亡慰謝料は、死亡した本人の家庭内の地位に応じて一定の基準額が定められています。

自賠責基準とは異なり、「死亡した本人の慰謝料」と「遺族に対する慰謝料」が合算された金額になっていて、これを目安に、死亡した本人の年齢や収入、家庭環境、事故態様などを考慮して具体的な慰謝料額を算定することになります。

| 死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 配偶者・母親 | 2500万円 |

| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |

※一家の支柱:被害者の世帯が主に被害者の収入によって生計が維持されている場合

自営業の夫が事故により死亡し、専業主婦の妻と中学生の子供1人が残されたときの死亡慰謝料 ➡ 2800万円(一家の支柱)

自賠責基準の死亡慰謝料は1250万円だったため、弁護士基準の方が大きく上回ることが分かります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故で請求できるのは慰謝料だけではありません。慰謝料はあくまで損害賠償金の一部であり、他にも以下のような損害賠償金を請求することができます。

| 積極損害 | 交通事故が原因で実際に支払うことになったお金。治療費、通院交通費など |

|---|---|

| 消極損害 | 交通事故がなければ得られたはずのお金。休業損害、逸失利益など |

| 物的損害 | 交通事故によって壊れた車や物の修理費、全損の場合の買い替え費用など |

| 慰謝料 | 交通事故によって受けた精神的苦痛への慰謝料 |

損害賠償金について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

積極損害とは、以下のような交通事故の被害にあったため、実際にお金を支払わなければならなくなった損害のことです。

基本的に支払いが確定している、あるいは既に支払ったものが対象となります。

具体的な金額を示す領収書などを証拠として、請求ができます。

消極損害とは、交通事故の被害にあったため、本来得られたはずの収入が失われた損害のことです。

休業損害、逸失利益について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

交通事故でケガをした場合は、たとえ1日だけの通院であっても、入通院慰謝料を請求することができます。

ただし、以下のとおり、自賠責基準と弁護士基準では金額が異なります。

(通院1日分の入通院慰謝料)

主婦(主夫)や学生の方でも、慰謝料を適正額で受け取れる可能性があります。

そもそも慰謝料は「精神的苦痛に対する補償」です。

精神的苦痛の大きさは、会社員・主婦・学生や性別といった括りによって変動することはないので、主婦(主夫)や学生・給与所得者であっても、慰謝料の金額に違いが出ることは基本的にありません。

加害者側から主婦(主夫)や学生であることを理由に慰謝料を低く提示されているのでは?と疑いを感じたら、まずは慰謝料自動計算機を使って適正額を知り、弁護士への依頼を検討しましょう。

なお、主婦(主夫)や学生の方が休業損害や逸失利益を請求する場合は、主婦(主夫)や学生といった立場が金額に影響する可能性があるので注意しましょう。

主婦の交通事故慰謝料について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

自動計算機を使えば、おおよその慰謝料額を確認することが可能ですので、ぜひご活用ください。

ただし、この計算機により算出される慰謝料は、あくまで目安の金額であり、通院頻度、怪我の部位や程度、治療内容など個別具体的な事情により、慰謝料額が増減する可能性がありますので、注意が必要です。

ご自身のケースではどのぐらいの慰謝料額になるのか具体的に知りたい場合は、弁護士に相談することをおすすめします。弁護士であれば、被害者の方の個別事情を加味した適正な慰謝料額を算定することが可能です。

さらに、保険会社との示談交渉に弁護士が介入すれば、慰謝料の増額の可能性も高まります。

慰謝料の計算方法などでご不明点がある場合は、ぜひ、交通事故案件について豊富な相談実績をもつ、弁護士法人ALGにご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料