弁護士依頼前

約160万円

交通事故の被害に遭った場合、一般的には、加害者側の保険会社と損害賠償額について交渉し、示談による解決を目指します。

示談は加害者側との話し合いで成立しますが、必ずしも被害者の希望通りになるとは限りません。

納得できる内容で示談を進めるためには、交渉の流れや注意点を事前に知っておくことが大切です。

本ページでは、交通事故の示談で後悔しないために知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。

弁護士依頼前

約160万円

弁護士依頼後

約250万円

約90万円の増加

目次

交通事故における示談とは、慰謝料や治療費、過失割合などの「損害の内容」や「損害賠償額」について、裁判ではなく当事者間の話し合いによって解決する方法です。

示談が成立すると、その合意内容を後から撤回することはほぼ不可能です。

なぜなら、示談成立=その内容に法的拘束力が発生するという意味になるからです。

示談内容に不明点や納得がいかないのであれば、安易に合意してはいけません。

必ず内容の見直しを行いましょう。

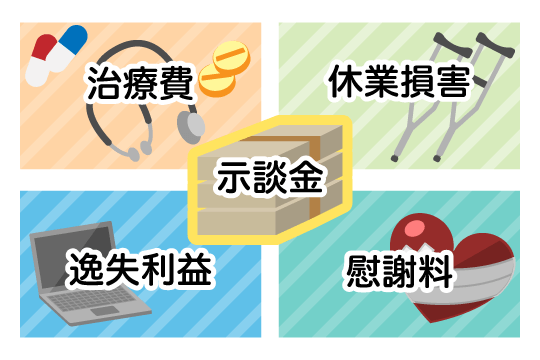

交通事故の示談では、示談金や過失割合、支払方法、その他の条件について加害者側と話し合いが行われます。

示談金とは、事故によって被った損害を金銭で補償するもので、主な内訳は以下のとおりです。

このほか、通院交通費、付添看護費、介護費用、車の修理費なども示談金に含まれます。

また、示談金の金額は過失割合によって大きく左右されるため注意が必要です。

過失割合とは、事故の責任が加害者・被害者それぞれにどの程度あるかを示すもので、「8対2」などの形で表されます。

被害者にも過失がある場合、過失相殺により受け取れる示談金が減額されます。

交通事故の被害に遭った場合、加害者側との示談が成立しなければ、損害賠償金を受け取ることができません。

示談は、損害額や過失割合などに双方が合意することで成立しますが、話し合いがまとまらない場合は、民事裁判やADR(裁判外紛争解決手続)など、他の方法で解決を図る必要があります。

特に、裁判に移行すると、手続きが複雑になり解決までに時間と費用がかかるため、精神的・経済的な負担が大きくなります。

そのため、示談による早期解決を目指すことが一般的ですが、条件に納得できない場合は安易に合意せず、弁護士に相談する方がいいでしょう。

事故発生から示談成立までは、以下のような流れで進むことが一般的です。

①事故発生

②ケガの治療

③後遺障害等級認定を受ける

④示談交渉開始

⑤示談成立

それぞれのステップごとの注意点や押さえておくべきポイントなどについて、以下で詳しく見ていきましょう。

交通事故の示談交渉の進め方については、以下のページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故が発生したら、まずは警察へ通報することが法律で義務付けられています。

事故の大小にかかわらず、110番通報を行いましょう。

警察が到着するまでの間に、事故現場の状況を記録することも重要です。

事故状況や車両の損傷状況、事故現場の様子などを写真に残し、加害者の氏名・連絡先・車両ナンバーなども確認しておきましょう。

これらの情報は後の示談交渉に役立ちます。また、自身が加入している自動車保険会社にも速やかに連絡を入れ、事故の報告と今後の対応について相談することが必要です。

事故直後の対応が、その後の損害賠償や示談の流れに大きく影響します。

交通事故でケガをした場合には、整形外科を受診し、適切な治療を受けましょう。

交通事故後は、ケガが軽く見えても、後から痛みやしびれなどの症状が出ることがあります。

そのため、事故後すぐに病院を受診し、医師の診断を受けることが重要です。

受診が遅れると、治療中の症状が交通事故によるものかどうか判断が難しくなり、治療費の請求が認められない可能性があります。

そのため、事故後は痛みがなくても、念のため医療機関を受診しておくと安心でしょう。

交通事故によるケガの治療を一定期間続けても症状が改善せず、症状固定と判断された場合は、後遺障害等級認定申請の手続きをしましょう。

申請には、主治医に後遺障害診断書を作成してもらう必要があります。

申請の結果、後遺障害等級が認定された場合には、認定等級に応じて、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益を加害者側に請求することが可能になり、損害賠償額の増額が期待できます。

後遺障害に対する補償は、精神的苦痛や将来の収入減少に対する補償であり、適正な賠償を受けるためには正確な診断と適切な申請手続きが重要です。

交通事故による損害が確定した段階で、加害者側との示談交渉が始まります。

示談では、損害賠償金額や過失割合、支払方法などについて話し合いが行われますが、加害者側保険会社の提示にすぐに合意するのは危険です。

提示された示談金が妥当か、過失割合が適正かを慎重に判断する必要があります。

納得できない場合は、安易に合意せず、必要に応じて交渉を重ねたり、弁護士に相談することも検討しましょう。

示談が成立すると基本的に撤回できないため、内容や金額に十分納得したうえで合意するようにしましょう。

加害者側が提示する内容に被害者が合意すれば、示談が成立し、損害賠償金額が確定します。

示談成立後には、合意内容を文書化した示談書を作成し、加害者・被害者双方が署名・捺印することで交渉は終了となります。

示談書には、賠償金額や支払方法、今後の請求権の放棄などが明記されるため、内容を十分に確認することが重要です。

一度示談が成立すると、基本的に後から条件を変更することはできません。

そのため、示談に応じる際は、提示された内容が本当に納得できるものであるかを慎重に判断する必要があります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の示談にかかる期間は、一般的に2ヶ月~1年程度が目安とされています。

人身事故や死亡事故では、検討すべき損害項目が多く、合意に至るまで時間がかかる傾向にあります。

また、相手方の対応や過失割合、損害賠償金額で意見が対立すると、示談交渉が長引き、示談成立までに1年以上かかることも珍しくありません。

示談をスムーズに進めたい方は、交通事故に精通した弁護士へ相談・依頼することで、交渉の負担を軽減し、早期解決が期待できます。

交通事故の示談が長引く原因や早期解決のコツについては、以下のページで詳しく解説しています。あわせてご参考ください。

交通事故の示談金の相場は、事故状況やケガの内容・程度など、さまざまな事情によって異なるため、目安を設けることはできません。

しかし、損害項目ごとであれば、ある程度の相場を算定することができます。

示談金の相場の計算については、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3つの算定基準があります。

このうち最も高額かつ適正額なのが、裁判でも用いられる弁護士基準です。

相手方保険会社は任意保険基準で主張してくるため、その金額が適正であるかどうかは専門家に確認してみるのがよいでしょう。

弁護士基準での慰謝料がいくらになるのかお知りになりたい方は、以下のページより【慰謝料計算ツール】を活用ください。

交通事故が物損事故で処理されると、実況見分を行わないので、過失割合に争いがある場合、事故状況についての証拠が得られず、主張立証が難しくなります。

また、ケガあっても非常に軽いケガと判断され、十分な治療費や慰謝料を受け取れない可能性もあります。

この場合、病院で診断書を書いてもらい、事故管轄の警察署へ提出して人身事故への切り替え手続きを行うか、保険会社へ人身事故証明書入手不能理由書を提出し、ケガに対する損害についても請求できるようにしましょう。

示談成立後に、やっぱり納得できないのでやり直したいと思っても、示談成立は法的拘束力をもつため、撤回できません。

例外的に、示談当時には予測できなかった後遺症が発生し、別途損害賠償を求めることを認めた裁判例もありますが、まれなケースといえます。

また、錯誤や詐欺を理由とした取り消しも考えられますが、立証は難しく、主張を通すのは困難です。

示談は成立したら撤回できないのが原則であり、やり直しはかなり厳しいと考えましょう。

相手方保険会社は事故対応のプロです。

専門的な知識でスムーズに事件を終息へ導いてくれるでしょう。

しかし、それは被害者である貴方のためのアドバイスとは限りません。

例えば、相手方保険会社は、保険金をできるだけ少額で済ませたいので、「早い解決を」と、早期の治療打ち切りをすすめます。

治療期間が短ければ、治療費、通院交通費、入通院慰謝料、休業損害の費用を抑えることができます。

さらに、後遺障害の等級にも認定されにくく、後遺障害に関する損害項目も無くなれば、相手方保険会社としては一石二鳥です。

早く解決したい、と相手方保険会社の提案に安易に乗ってしまうと、本来の額に全く見合わない賠償額になる可能性があります。

判断に困るようであれば、相手方保険会社ではなく、被害者の立場に立って対応してくれる専門家に相談しましょう。

時効のスタート地点は「損害および加害者を知った時」になります。

物損事故は、事故発生翌日から3年ですが、人身事故の場合はもう少し複雑です。

後遺症が無ければ、事故発生翌日から5年になりますが、後遺症があれば、その点に関する請求については、症状固定の翌日から5年になります。

また、死亡事故は、死亡翌日から5年になります。

但し、加害者が分からなければ永遠に請求権が消えないわけではありません。

その場合には事故翌日から20年経つと、時効により請求権は無くなります。

加害者が無保険だった場合、適正な示談金が受け取れなくなる可能性があります。

無保険とは、自動車保険に加入していない状態を指し、次の2パターンに分けられます。

加害者が無保険だと、任意保険や自賠責保険に請求できない部分は加害者本人へ請求しなければなりません。

無保険の加害者に資力がないと、十分な示談金が受け取れなくなってしまいます。

また、相手方保険会社が介入できないため、加害者本人を相手に示談交渉を行うことになり、連絡が取れないなどのトラブルも起きやすくなります。

加害者が無保険だった場合、示談におけるリスクが大きいため、何らかの対策が必要です。

詳しくは以下ページをご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の示談交渉は自分でも行うことができますが、交渉が進まない場合や不安がある場合は、弁護士への相談・依頼がおすすめです。

弁護士に相談することで、交渉が停滞している原因を明確にし、適切な対処法をアドバイスしてもらえます。

また、示談交渉そのものを弁護士に任せることで、以下のようなメリットがあります。

このように、弁護士に依頼することで、交渉の負担を軽減しつつ、より有利な条件での解決を目指すことができます。

事案の概要

依頼者は追突事故に遭い、頚椎捻挫を負いました。症状固定後に事前認定を行ったところ、後遺障害等級14級9号に認定され、相手方保険会社から約160万円の賠償案が示されました。依頼者は賠償案が適切なものか疑問を抱き、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士が相手方保険会社からの賠償案を精査したところ、休業損害、慰謝料、逸失利益の額が少ないことが判明しました。そのため、適切な額を算出し直して交渉を行いました。

結果

担当弁護士による交渉の結果、こちらの主張が認められ、約90万円増額した約250万円で示談することができました。

示談交渉は、話し合いによる解決ですが、事故対応のプロである保険会社と個人では知識と経験に大きな開きがあります。

当然、対等な話し合いというのは難しいでしょう。

しかし、示談交渉でつまずくと適正な賠償金を受けられません。

もしそうなったら、交通事故による二重の被害といえます。

保険会社とあなたの知識や経験の差を埋めるのは、容易ではありません。

示談交渉をうまく進められないと感じたら、すぐに弁護士にご相談ください。

交通事故に精通した弁護士であれば、保険会社に負けない経験だけでなく、法律に基づいた正しい知識であなたの交渉をサポートします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料