弁護士依頼前

約300万円

交通事故の損害賠償金は、「示談書」の内容に基づいて支払われます。

示談書とは、過失割合や賠償額などについて、事故当事者間で合意した内容をまとめた書面です。

交通事故の被害者は示談書をしっかり作成することで、適正な賠償を受けたり、その後のトラブルを防いだりすることができます。

この記事では、交通事故の被害者にとって重要な書類である「示談書」について、届くまでの期間や書き方、注意点などを解説していきます。

弁護士依頼前

約300万円

弁護士依頼後

約1000万円

約700万円の増額

目次

交通事故の示談書とは、事故の詳細と示談内容を記した書面です。

示談書を作成することで、過失割合や賠償費目や賠償金額、支払い期日などを当事者双方で確認することができます。

また、示談内容について後から言った・言わないのトラブルを避けることも可能です。

示談書は被害者側・加害者側どちらが作成してもかまいませんが、加害者側の任意保険会社が作成する場合が多いです。

もちろん、被害者が適切な示談書を作成したい場合は、被害者自身でも作成が可能です。

示談書は一度取り交わすと、基本的にやり直しや追加請求はできなくなりますので、示談書に不備や不足がないように注意しましょう。

示談には、法的効力があり和解契約とも呼ばれます。

例えば、相手方が損害賠償金の取り決めを守らないため、裁判になった場合、示談書は当事者間の合意内容を示す証拠書類として提出することができます。

しかし、示談書のみでは財産などを差し押さえる強制執行の申立てはできません。強制執行を行うためには「債務名義」が必要となり、判決文、調停調書や和解調書、強制執行認諾文言付き公正証書などが当てはまります。

そのため、示談書をより強力なものにしたい場合は、強制執行認諾文言付き公正証書にすることをおすすめします。

公正証書は公証役場で作成される公文書です。費用はかかりますが、原本は公証役場で保管されるため改ざんのリスクがありません。

示談書を作成する法的義務はありませんが、トラブル防止のため作成するのが望ましいといえます。

示談書は加害者と被害者の合意内容を証明するために作成されます。

示談そのものは口約束でも可能ですが、示談書なしの口約束では、相手方に「そんなことを言った覚えはない」と支払いを拒否される可能性もあります。

示談書があれば、双方が合意したことが明確になるため、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。

また、示談金が支払われないときには、裁判で示談書を証拠として提出することも可能です。

加害者側の保険会社で示談書を作成するケースであれば、通常は示談成立から1~2週間ほどでご自宅に郵便で届きます。

示談成立から2週間以上経っても示談書が届かないのであれば、加害者側の保険会社の担当者に問い合わせてみましょう。

いつまでに送ってもらえるのか、具体的な日付や期限を確認することが必要です。

また、担当者に何度も連絡しているにもかかわらず、まったく反応がない場合は、保険会社のカスタマーセンターに連絡して相談するという方法もあります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の示談書は、加害者側の保険会社が用意するのが通例です。

一方、当事者が作成する場合は、保険会社のウェブページにあるひな型(テンプレート)を利用することが多いです。

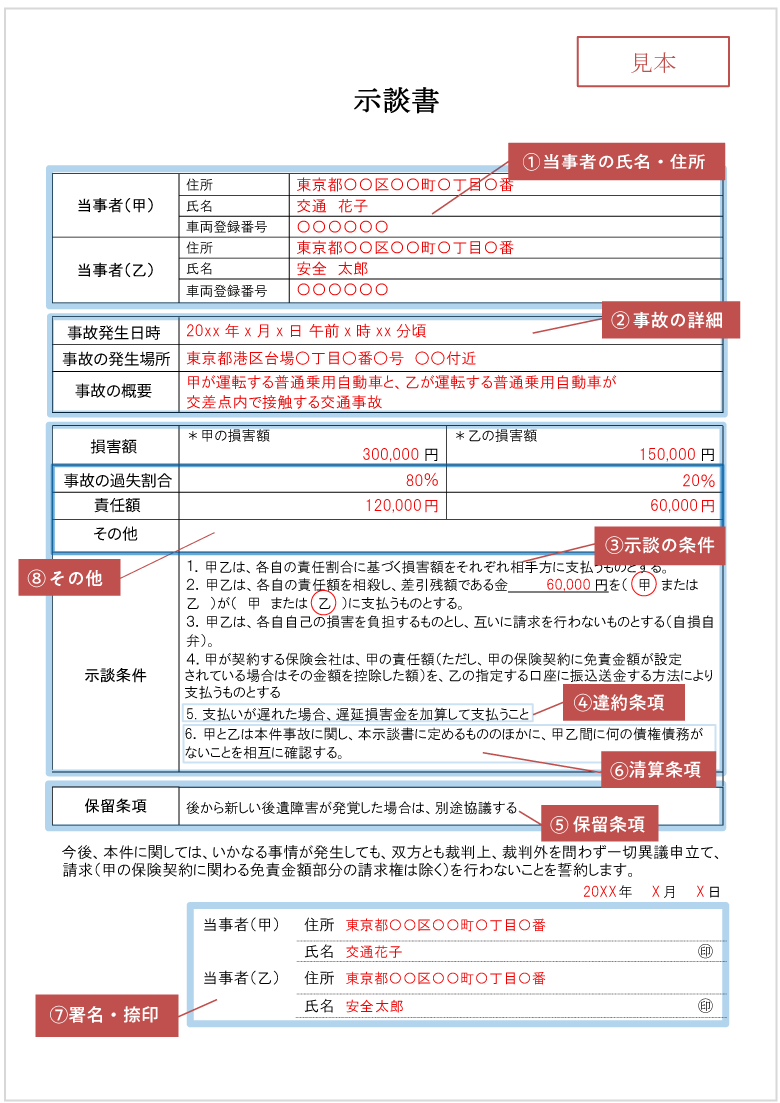

示談書に記載すべき内容として、以下が挙げられます。

事故の当事者である加害者・被害者の氏名・住所と事故車両番号などを記載します。

事故を起こした運転者と車両の所有者が異なる場合は、車両の所有者の記載も必要です。

交通事故の示談は民法上の和解契約にあたるため、契約の当事者を確定する必要があります。当事者の氏名や住所等を書けば、一目で誰と誰の事故の和解契約なのか分かります。

なお、被害者自身で示談書を作成する際に、加害者の情報が分からない場合は、交通事故証明書を交付してもらい氏名や住所を確認しなければなりません。

どの事故について示談したのかを特定するために、以下のような事故の詳細を記載しましょう。

事故の詳細は交通事故証明書を参考に、簡潔に記載します。

交通事故証明書は自動車安全運転センターで発行してもらうことができます。しかし、発行には、事故を警察に届け出ておくことが必要となります。

示談の諸条件として、以下のような情報を記載します。

違約条項は、示談金が支払期日までに支払われなかった場合に、加害者にペナルティを課すというものです。

示談相手が保険会社の場合は基本的に心配ありませんが、加害者本人の場合は設けた方が良いでしょう。

違約条項の記載例として以下が挙げられます。

留保条項とは、一度示談を締結したあとに、予期できなかった新たな損害が発覚することに備えるための条項です。

示談は、一度締結すると基本的に、撤回したり、追加で損害賠償金を求めたりすることはできません。

しかし、示談成立後に新たに予期せぬ後遺障害が発覚したような場合に備えて、「後から新しい後遺障害が発覚した場合は、別途協議する」などの留保条項を記載しておくことで、不測の事態に対応しやすくなります。

清算条項とは、示談によって損害賠償問題がすべて解決されたことを確認する条項です。

清算条項を記載することで、「加害者も被害者も示談書に定める以外に事故に関する金銭をこれ以上請求しない」ことを示すことになります。

署名・捺印は、示談書を作成したのが当時者本人であること、本人が示談書の内容に合意したことの証明となります。

示談書を作成する際は、当事者双方が示談書の末尾に署名・捺印をする必要があります。 あわせて示談書を作成した日付も記載しましょう。

以下のような項目も示談書に記載することがあります。

過失割合

過失割合とは事故の責任を割合で表したものです。被害者側にも過失が付いた場合、被害者の過失分に応じて最終的に支払われる金額が減額されます。

このように、過失割合は最終的な示談金額に関わるため、示談書に記載する場合があります。

連帯保証条項

連帯保証条項とは、保証人が示談金の支払い義務のある人と連帯して、被害者に支払い義務があることを示す条項のことです。

加害者が未成年の場合や、加害者に明らかに支払い能力がないと思われる場合などは、連帯保証条項の記載を検討しても良いでしょう。

示談内容が確定してから、示談書を作成する流れは、示談の相手が任意保険会社か加害者本人かで、以下のように異なります。

| 保険会社が相手の場合 | ①示談内容が確定する ②加害者側の保険会社が示談書を作成する ③加害者が署名・捺印する ④被害者に示談書が送付される ⑤被害者が署名・捺印する ⑥被害者側・加害者側でそれぞれ示談書を保管する |

|---|---|

| 加害者本人が相手の場合 | ①示談内容が確定する ②当事者のどちらかが示談書を作成する ③示談書を作成した当事者が署名・捺印する ④もう片方の当事者が署名・捺印する ⑤被害者と加害者がそれぞれ示談書を保管する |

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の示談書を作成する際には、以下の注意点を確認しましょう。

交通事故の当事者は時効の期限までに示談書を作成する必要があります。

被害者の加害者に対する損害賠償請求権には以下の時効があるからです。

ただし、時効を気にして焦って示談してしまうと、不満の残る結果になりやすいです。

示談交渉が難航していたり、時効の完成が間近であったりする場合は、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士が入れば、示談が円滑に進む可能性が高まりますし、時効の進行を阻止する手立てをとることもできます。

示談内容に漏れや不備がないか確認することも大切です。

示談金には、慰謝料、治療費、休業損害などさまざまな項目が含まれます。

示談書を作成する際は、示談金の内訳と費目ごとの金額に漏れや不備がないように作成しましょう。

示談金額が適正であるかを確認しましょう。

交通事故の示談金を算出するには、3つの基準があります。

3つの基準のなかで、最も適正な金額になるのは弁護士基準です。弁護士基準は弁護士や裁判所が使用する基準で、被害者が本来受け取るべき適正な金額といえるでしょう。

相手方保険会社が使用する「任意保険基準」は、弁護士基準で算定した金額よりも大幅に低額であることが多いので、示談金が弁護士基準で計算されているか確認することが大切です。

また、治療費や休業損害、逸失利益など本来請求できるはずの費用が示談金額の中に含まれているかの確認もとても大切です。示談書の確認・作成には、弁護士に相談することをおすすめします。

示談書は、当事者双方が署名・捺印し、締結してしまうと基本的に後からやり直しはできません。 そのため、締結後に「請求できた費用があった」「示談金の金額が間違っている」と気付いたとしても内容を覆すことは難しいでしょう。

このように、後から後悔しないためにも、示談書が送られてきた場合や示談書を作成した場合は、署名・捺印する前に一度弁護士に確認してもらうと安心でしょう。

相手方保険会社から示談書が送られてきたら、不備がないか、このまま署名・捺印しても良いか弁護士に確認してもらいましょう。

交通事故に詳しい弁護士であれば、示談書の内容を精査し、不備や請求漏れがないか確認し、内容に間違いがあれば、弁護士が代理人となって相手と交渉することができます。

相手方保険会社の提示する示談金は任意保険基準で算出されていることが多いため、弁護士に依頼することで、弁護士基準で算出し直してもらえ、示談金が増額する可能性も高まります。

弁護士に相談することは、費用が心配と思われる方もいらっしゃると思います。

弁護士費用については、ご自身やご家族の保険に弁護士費用特約が付帯していないか確認しましょう。

弁護士費用特約は相談料、弁護士費用を保険会社が負担してくれるもので、ご自身の保険に付帯していなくても、ご家族の保険に付帯していることで使用できる場合もあります。

まずは、ご自身やご家族の保険を確認してみましょう。

物損事故とは、生命・身体への被害はなく、自動車や建物などの物にのみ損害が生じた場合をいいます。 人身事故の場合と大きく違うのは、生命・身体への影響がないことから慰謝料が発生しない点にあります。 そのため、示談金の内訳が大きく変わります。

物損事故の示談金には、以下のようなものが含まれます。

物損・人身事故の示談については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の示談交渉が開始されるのは、すべての損害が確定したあととなります。

治療終了や後遺障害等級認定の結果を相手方保険会社に伝えると、示談提案書が送られてきます。その内容に納得いかない場合は示談交渉が始まります。

相手方保険会社から提示された示談案が適切であるのか、不安な場合は弁護士に相談しましょう。

示談交渉が成立すると、相手方保険会社から合意内容を記した示談書が送付されます。内容に不備や誤りがないか確認したうえで、署名・捺印して返送しましょう。

示談書は、少なくとも確実に示談金を受け取ることができるまでは保管しておきましょう。

例えば、示談金の支払いが滞ってしまい、裁判になった場合でも示談書は示談金の支払いを約束した証拠として提出できます。

また、示談成立後に予期しなかった新たな後遺障害が発生した場合の留保条項などを記載してある場合は、怪我が完治するまでは保管しておくべきでしょう。

示談が成立したからといって、すぐに処分してしまわないように注意しましょう。

交通事故の示談書は、当事者双方の合意内容をまとめた重要な書類です。

多くの場合、加害者側保険会社から示談書が送付されますが、その内容が適切であるのかは交通事故に詳しくなければわからないことでしょう。

そのため、交通事故の示談書については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは交通事故に精通した弁護士が多数在籍しております。

加害者側保険会社の提示する示談書を精査し、示談金の金額や項目に不備があれば代理人として交渉していきます。

また、ご自身で示談書を作成したい場合も弁護士がお手伝いすることで、不備や不足のない示談書を作成することができるでしょう。

示談書についてお困りの際は、まずは一度私たちにご相談ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料