弁護士依頼前

提示前

交通事故で損害賠償金を受け取る際に重要なのが過失割合です。

これは、事故の責任が加害者と被害者の間でどれくらいあるかを数字で示したもので、被害者にも過失があると、その分だけ慰謝料などの賠償金が減額されてしまいます。

多くの場合、保険会社が過失割合を提示しますが、必ずしも正しいとは限りません。

本記事では、交通事故の過失割合の決まり方や注意点、よくある事故パターン別の基本割合について、わかりやすく解説します。

弁護士依頼前

提示前

弁護士依頼後

約455万円

適正な賠償額を獲得

目次

交通事故の過失割合とは、事故の責任が加害者と被害者の双方にどの程度あるかを数値で示したものです。

「9対1」「8対2」「5対5」などと表され、数字が大きい方がより重い責任を負っていることになります。

過失割合は事故状況や道路交通法の違反の有無などをもとに、当事者同士が話し合いにより決めます。

交通事故では、一方だけが完全に悪いというケースは少なく、被害者にも一定の過失が認められることが多く、過失割合は損害賠償額の算定に大きく影響します。

被害者にも事故の責任がある場合は、慰謝料などを含む損害賠償金が、その過失の割合に応じて減額されます。これを過失相殺と呼び、事故の責任を公平に分担するために行われます。

〈例:過失割合が「8(加害者)対2(被害者)」で、被害者の損害賠償額が合計100万円場合〉

➡被害者にも2割の過失があるため、自身の損害額から過失分2割(100万円×20%=20万円)が控除され、実際に受け取れるのは80万円(100万円-20万円)となります。

このように、過失相殺は被害者の受け取る金額に大きく影響するため、示談交渉では正確な過失割合の認定が非常に重要です。

交通事故の過失割合は、示談交渉のタイミングで決まることが一般的です。

過失割合が決まるまでの流れは、次のとおりです。

●実況見分調書などの警察資料

●当事者が撮影した現場写真

●ドライブレコーダーの映像

●当事者双方の証言 など

●別冊判例タイムズ

●交通事故の赤い本

●事故現場の状況(夜間、視認不良など)

●事故状況(速度違反、徐行無しなど)

●被害者の個別事情(児童、高齢者など)

保険会社から示談案が提示されてから合意までに要する期間は、一般的に2~3ヶ月程度です。

話し合いがまとまらない場合は、裁判などで過失割合を決めることになります。

示談交渉の流れについては、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の過失割合は、基本的に加害者・被害者双方の保険会社による示談交渉で決定します。

事故状況や過去の判例を参考にしながら話し合いが進められますが、合意に至らない場合は訴訟となり、最終的には裁判所が過失割合を判断します。

なお、事故発生時には警察に届け出を行いますが、警察は事故の事実を記録し交通事故証明書を発行するのみで、過失割合の判断には関与しません。

過失割合は、慰謝料を含む損害賠償の算定に深く関わるため、交渉の進め方や証拠の有無が結果に大きく影響します。

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故の過失割合は、事故様態ごとの基本過失割合を参考にして決められるのが一般的です。

過去の裁判例をもとに作成された基準で、当事者間の示談交渉や保険会社同士の話し合いの際に活用されます。

基本過失割合は、「別冊判例タイムズ38・民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」などの書籍に掲載されており、追突事故、交差点での出合い頭事故、右折直進事故など、事故の類型ごとに標準的な割合が示されています。

ただし、これらはあくまで目安であり、信号の有無、速度、天候、道路状況などの「修正要素」によって過失割合が変動することがあります。

正確な過失割合の認定には、事故状況の詳細な検討が不可欠です。

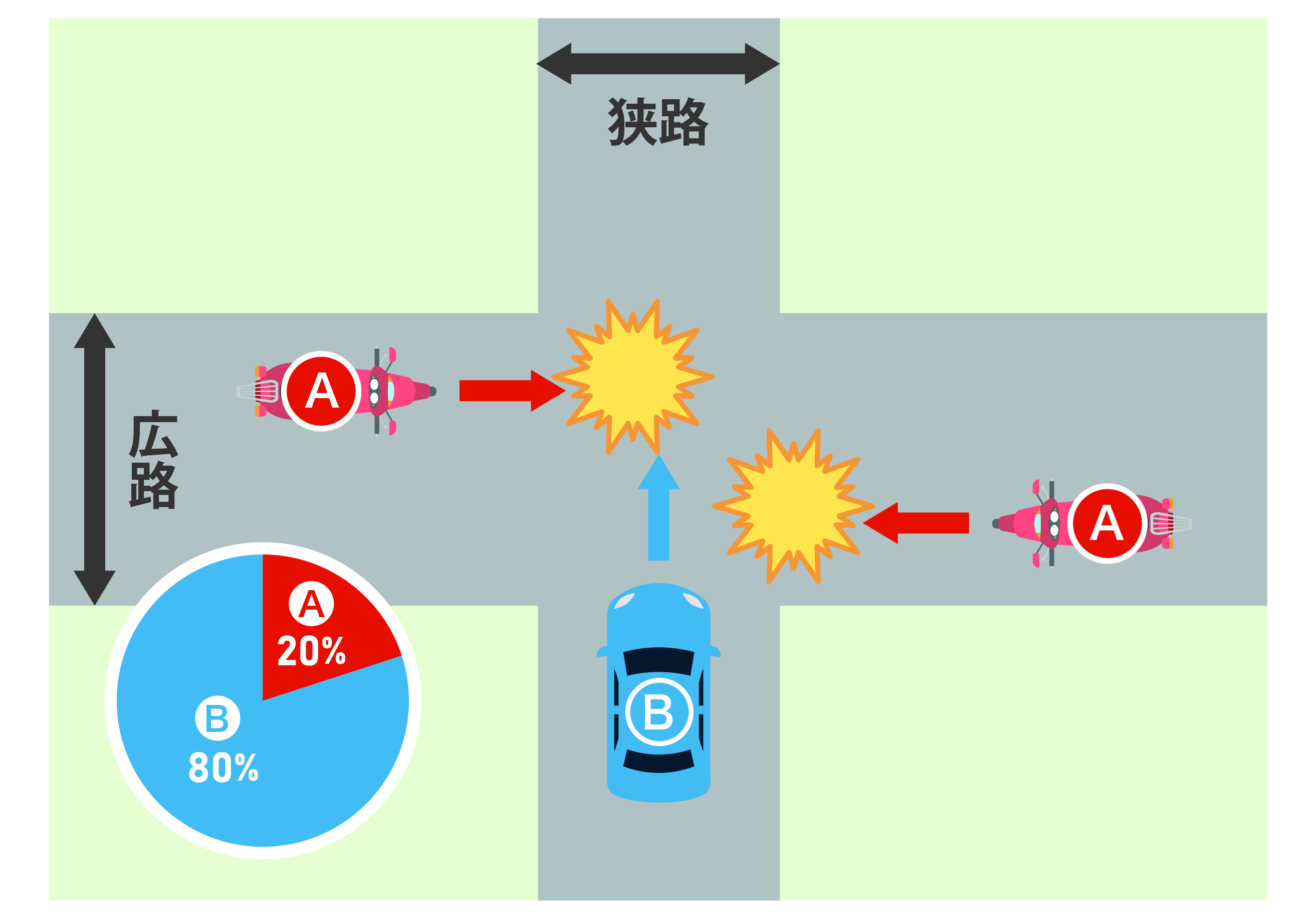

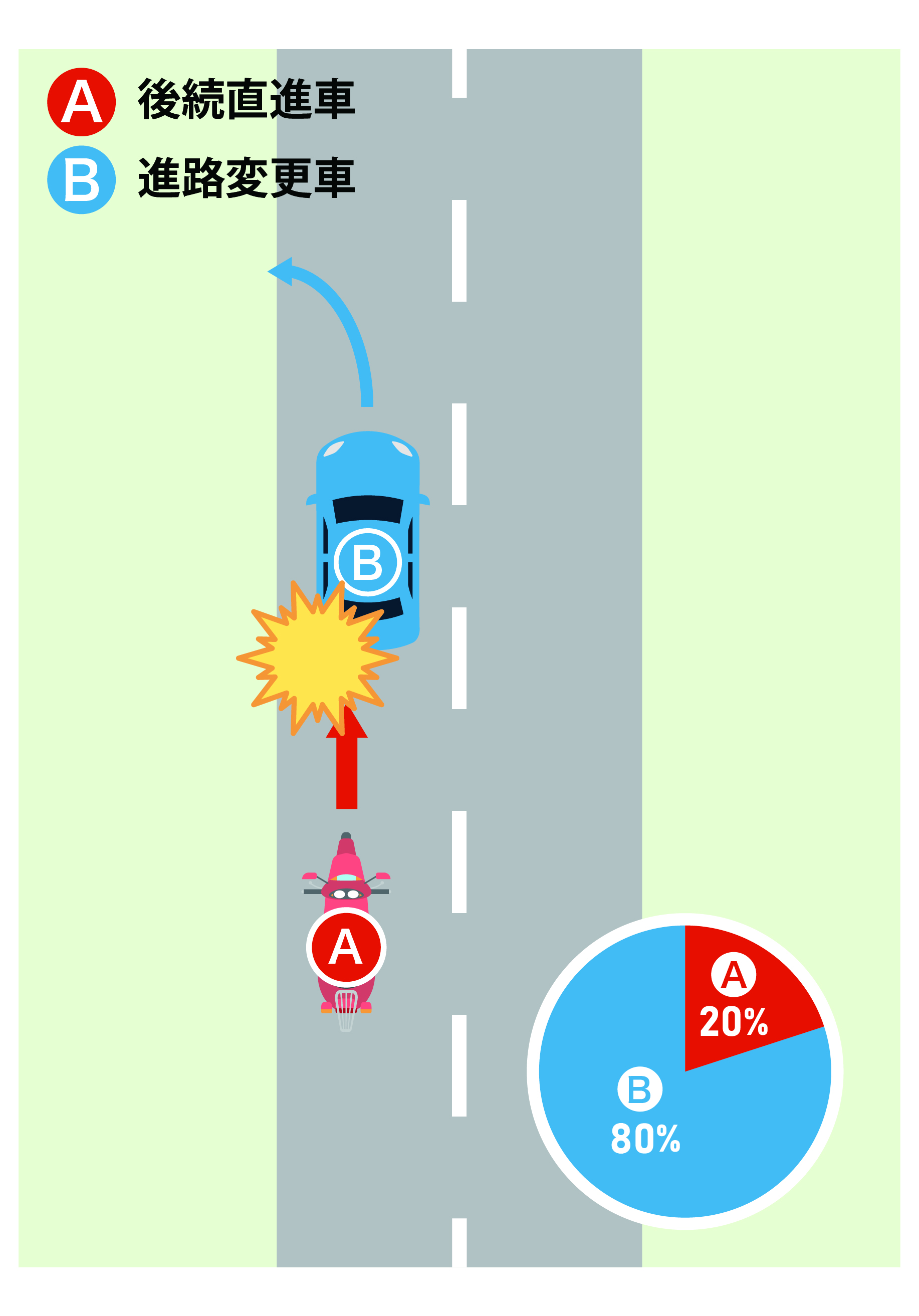

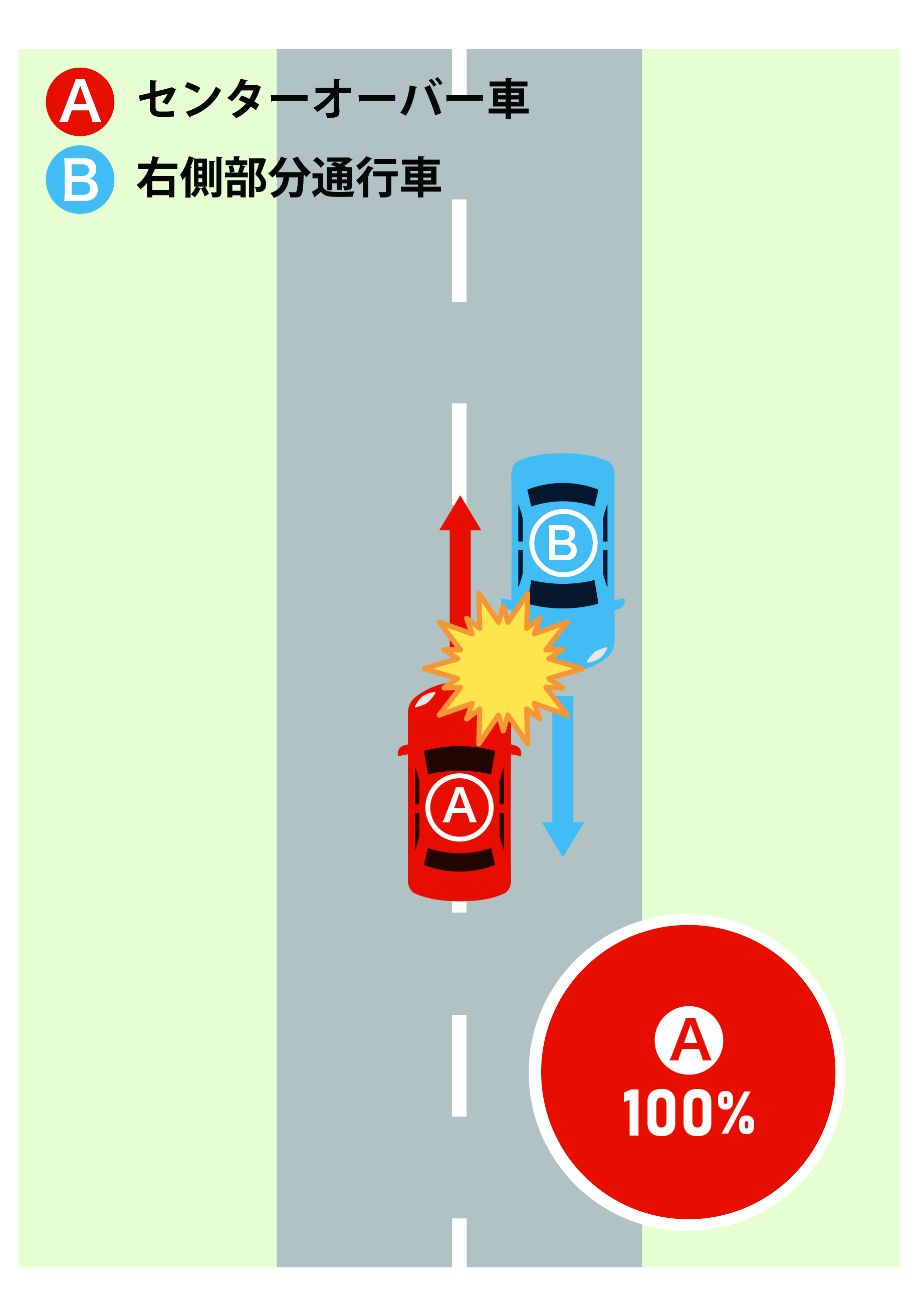

自動車同士の事故のケースです。

「10対0」は、被害者に全く責任のない事故の場合、「9対1」と「8対2」は加害者に大半の責任があるものの、被害者にも注意義務違反があるような場合となります。

以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。

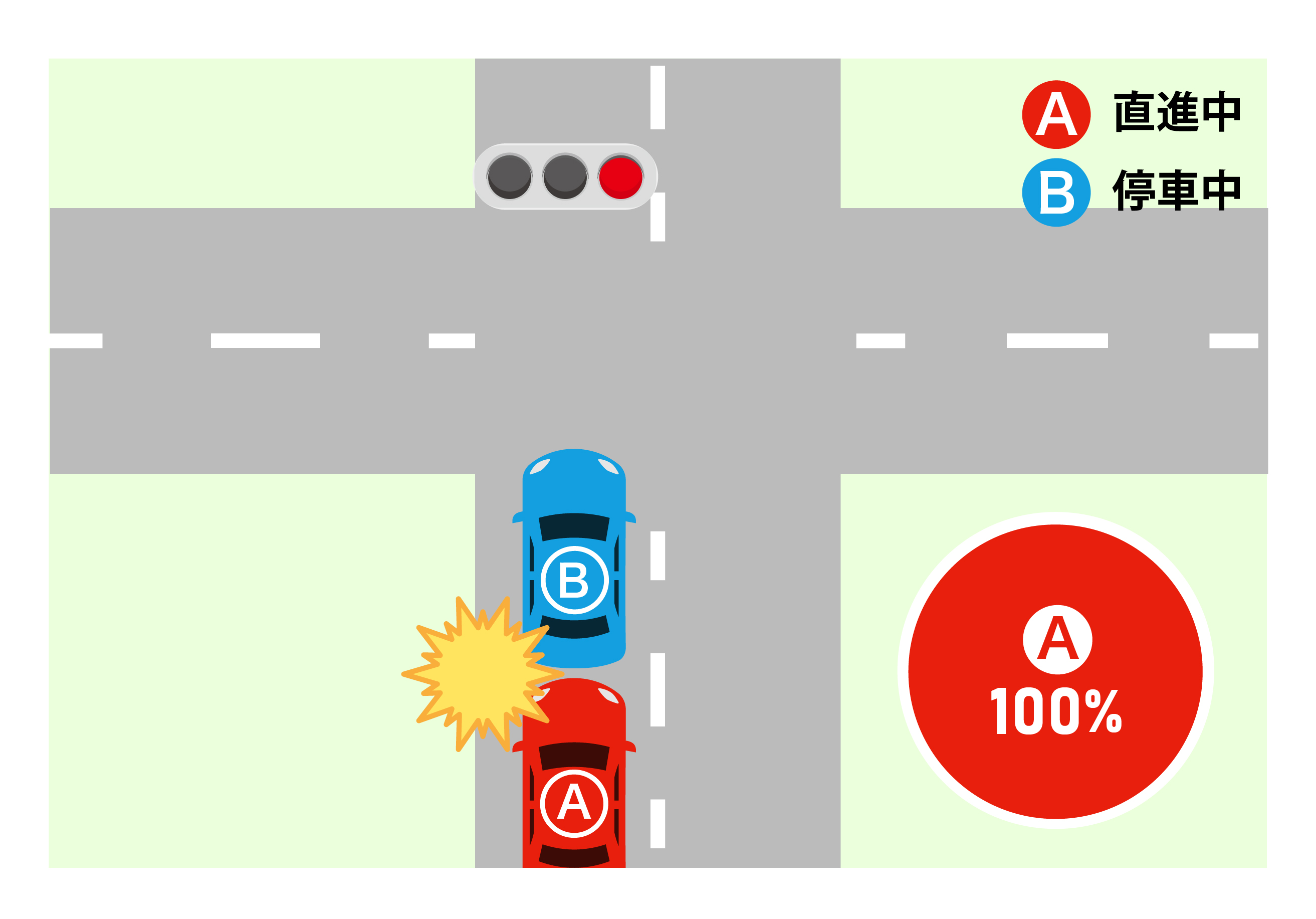

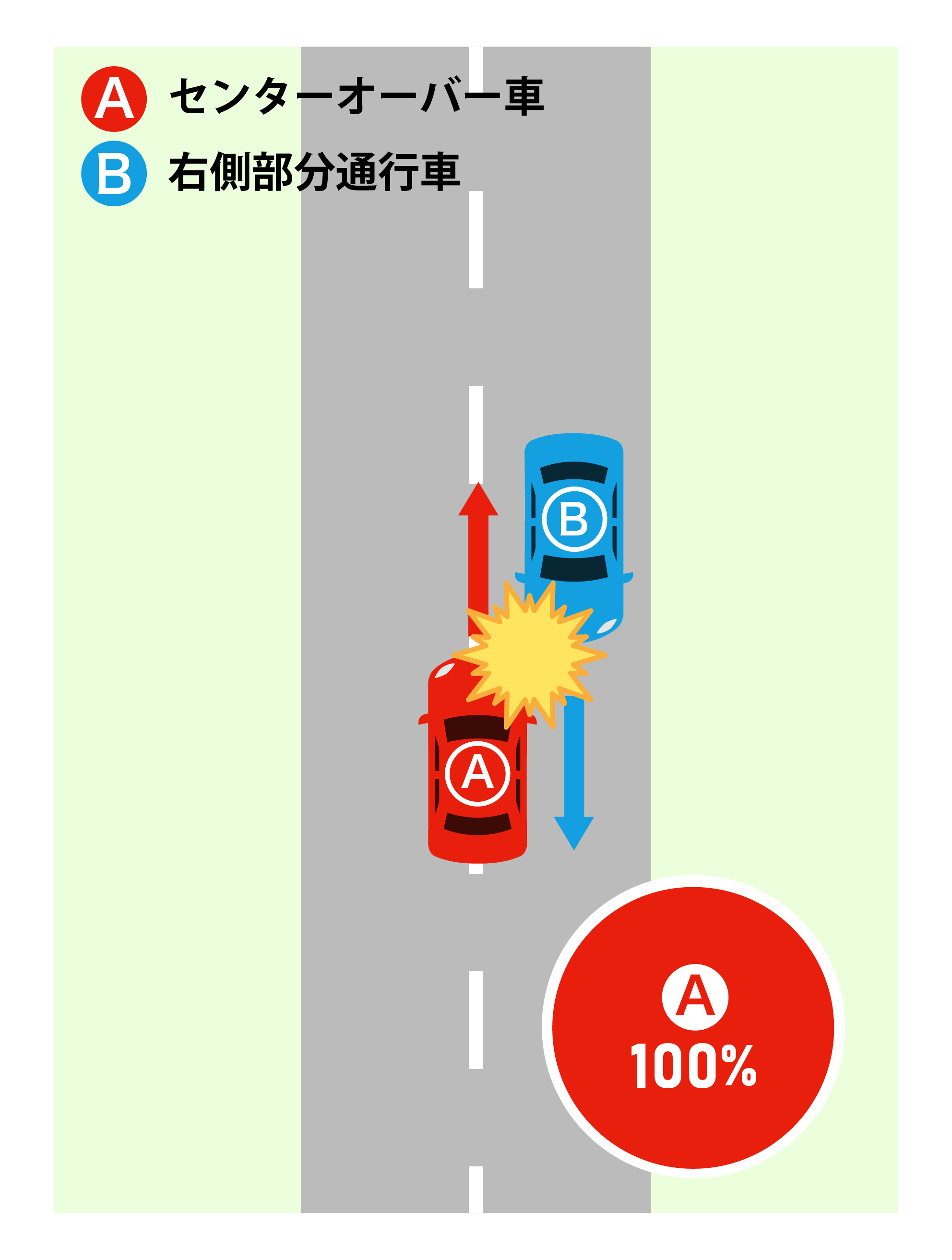

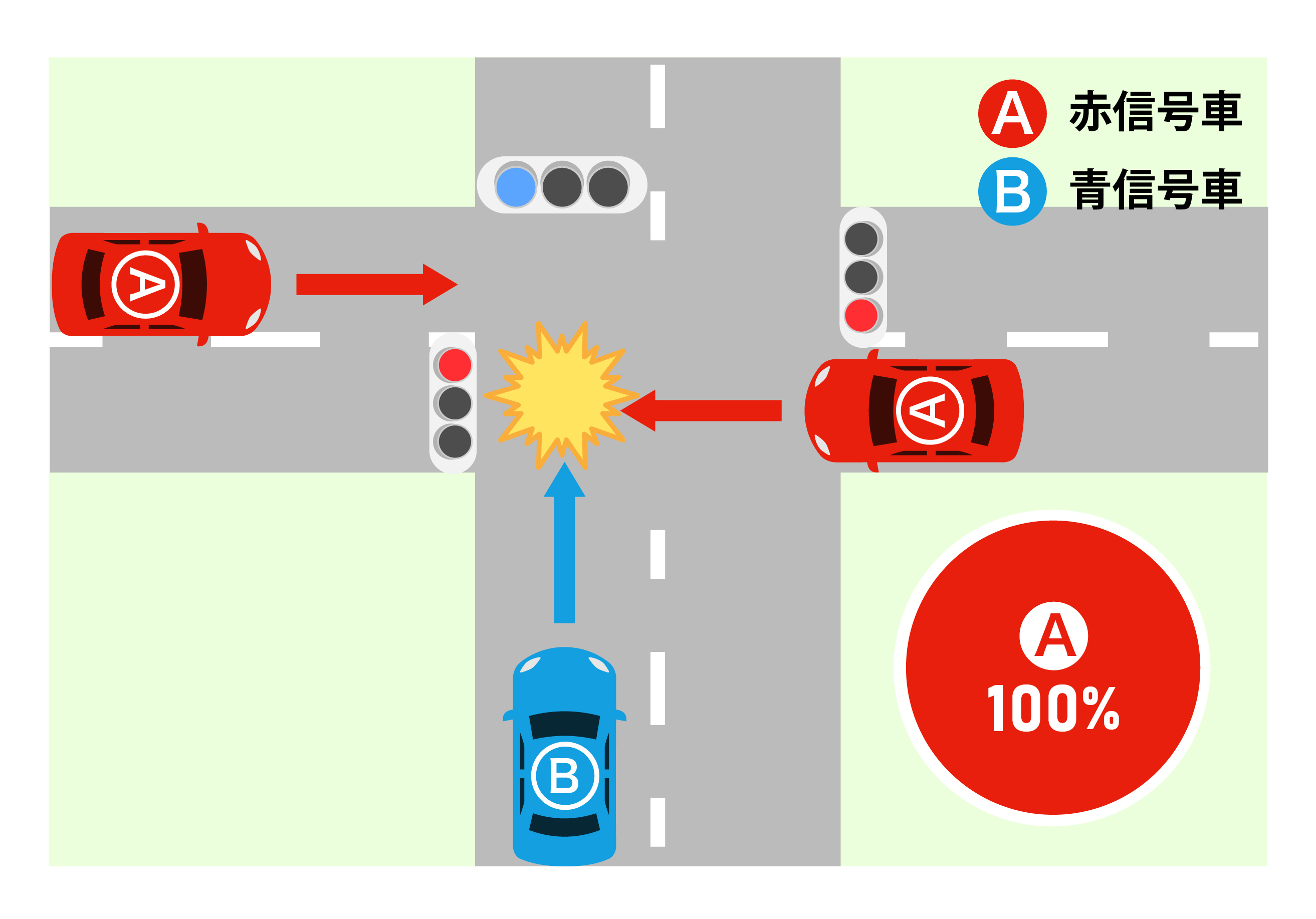

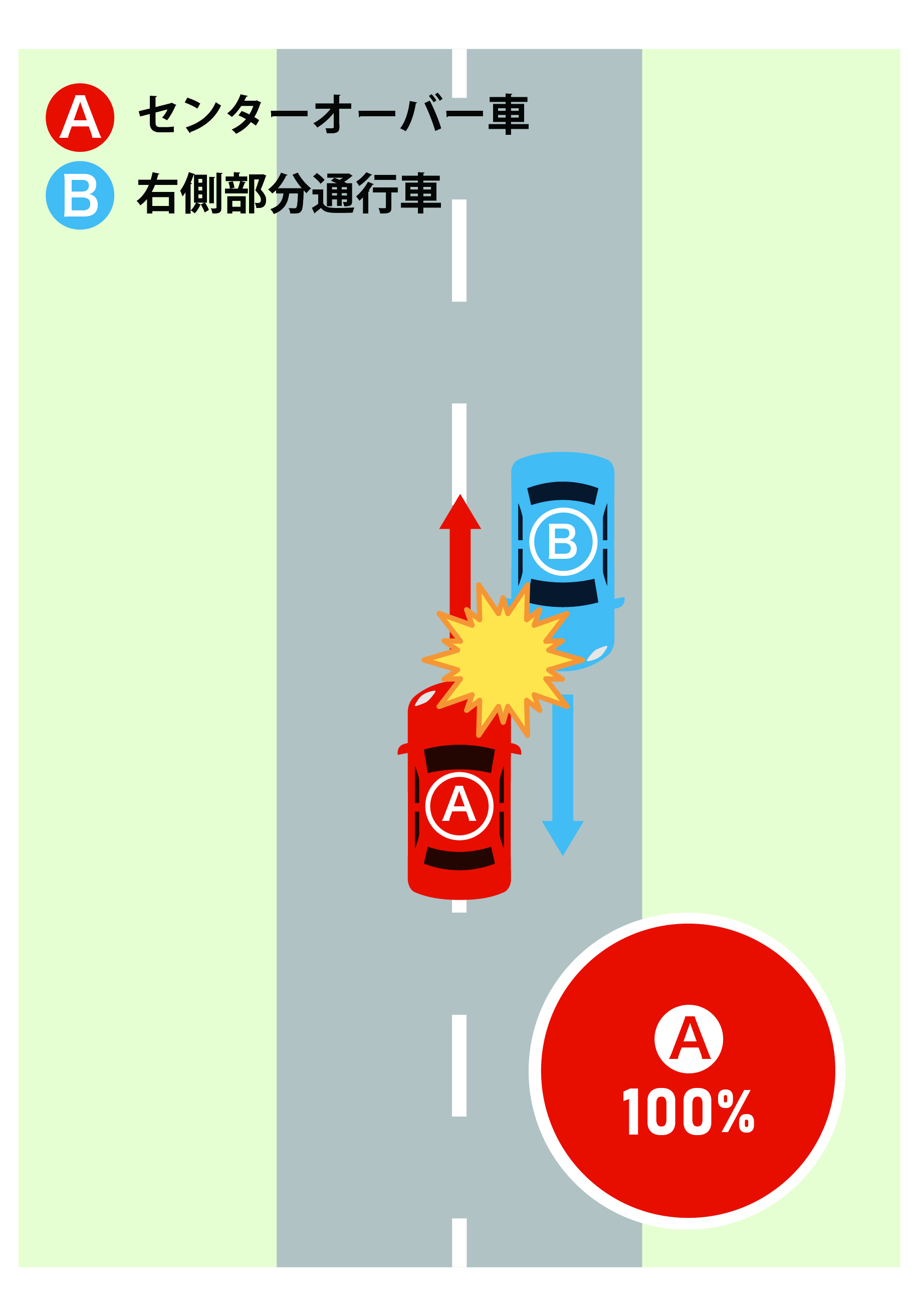

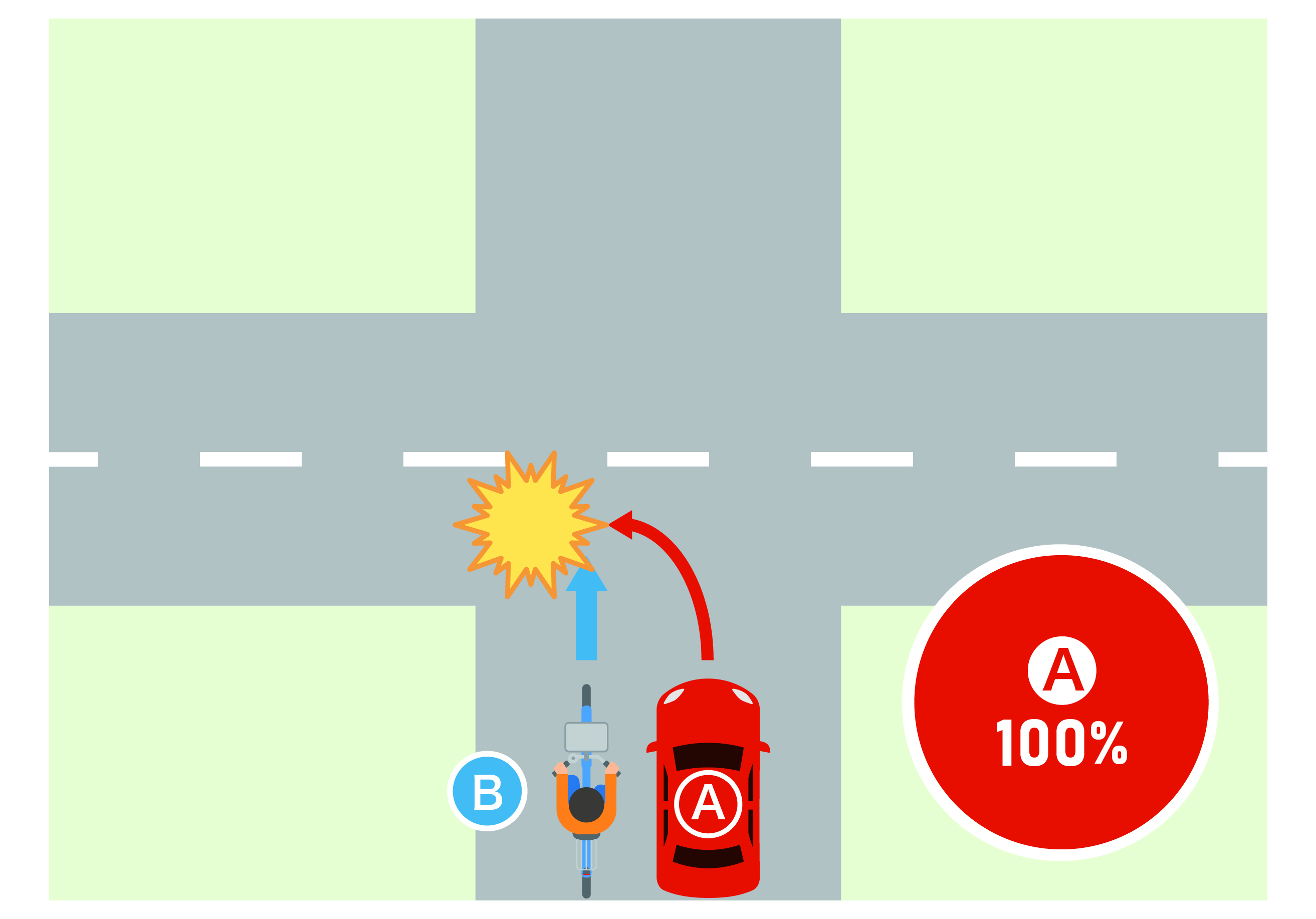

過失割合10対0の事故の例

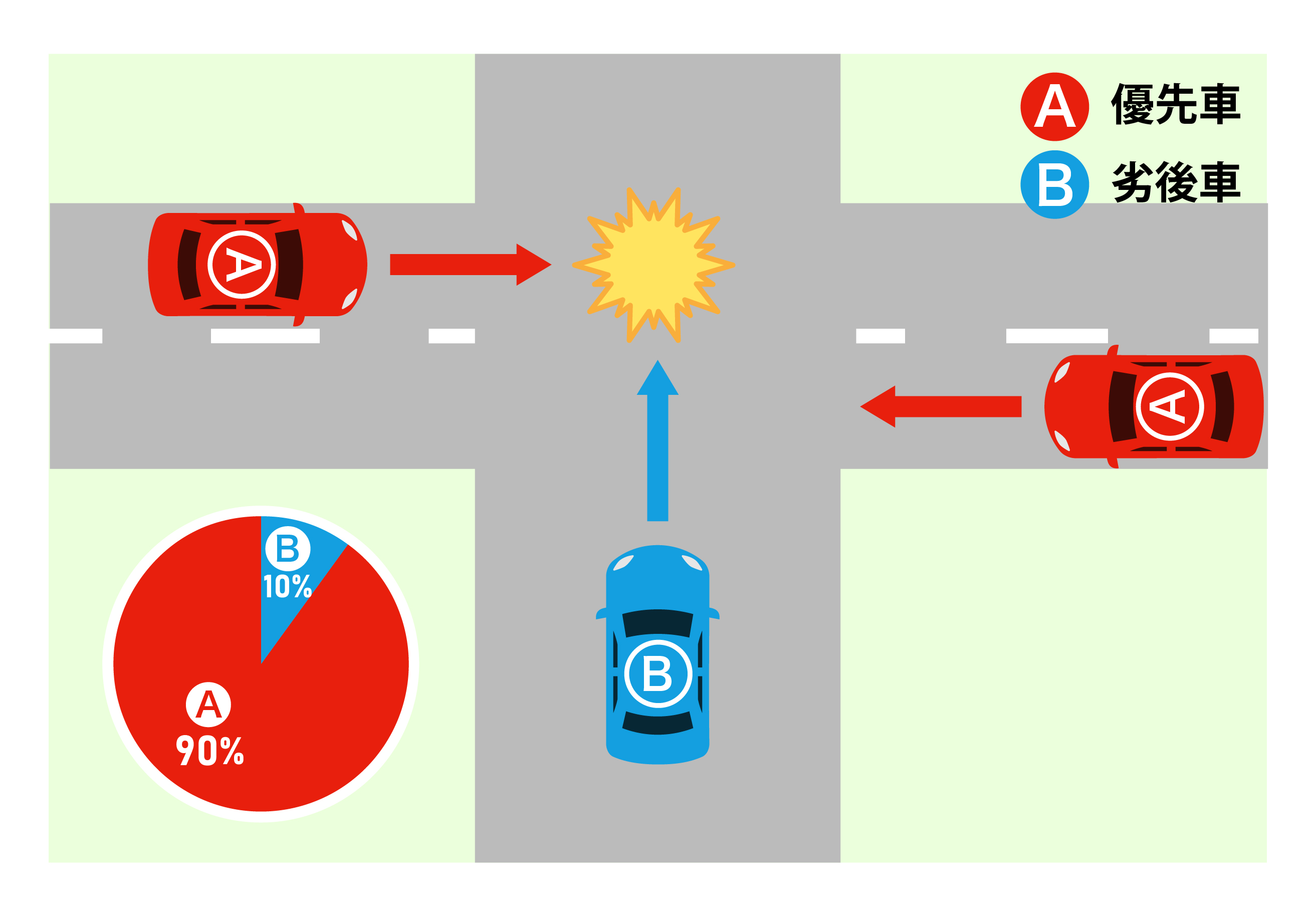

過失割合9対1の事故

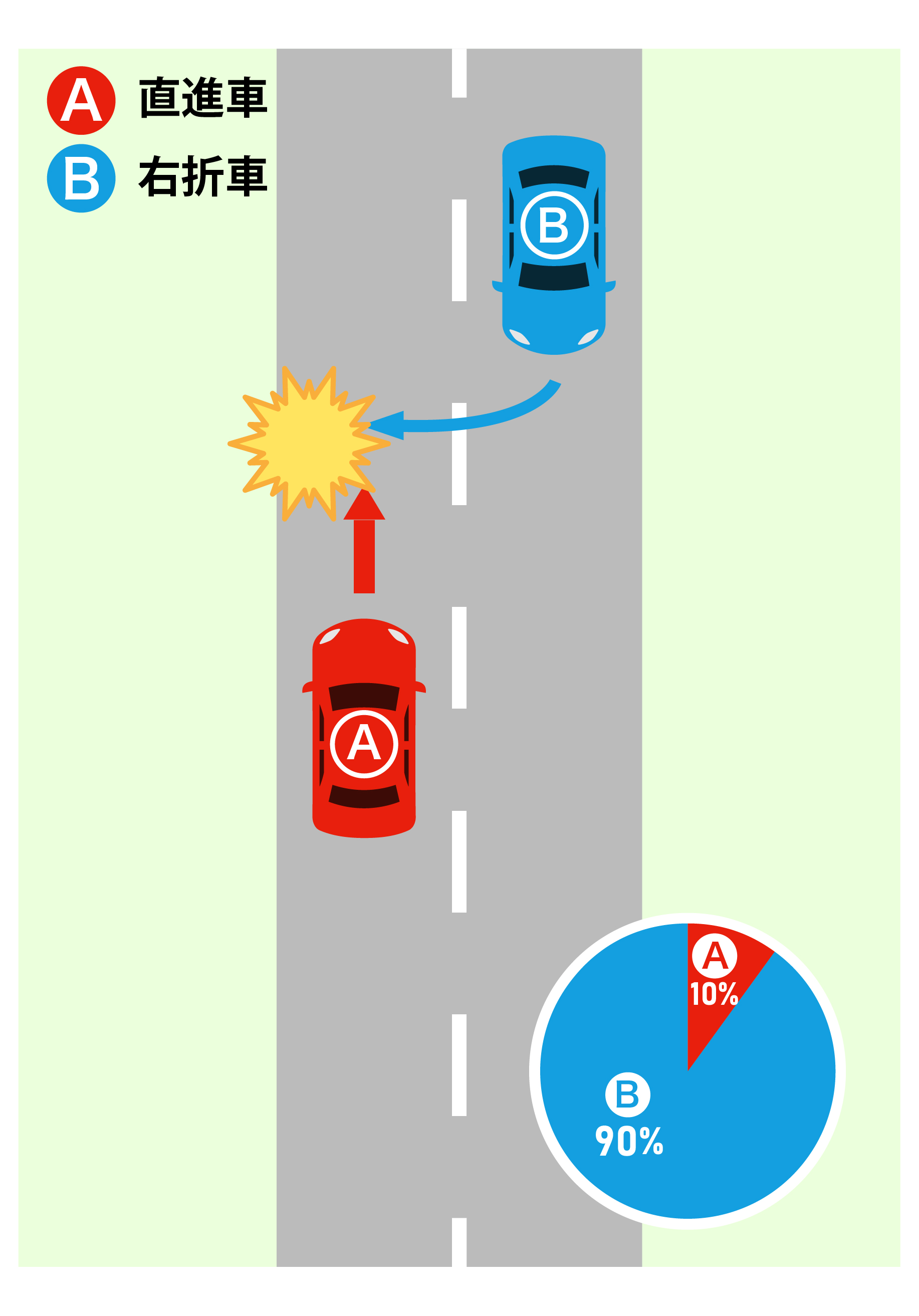

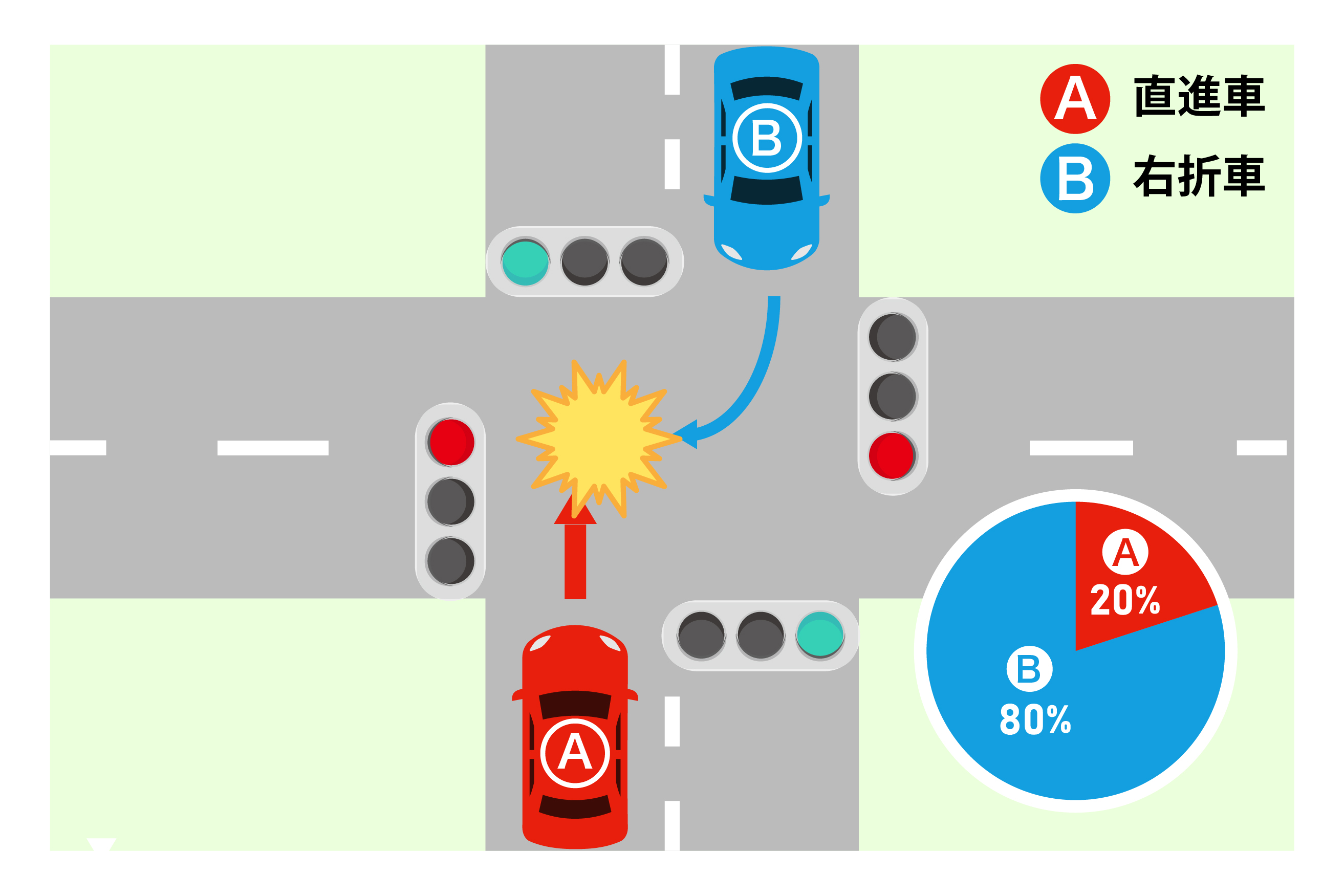

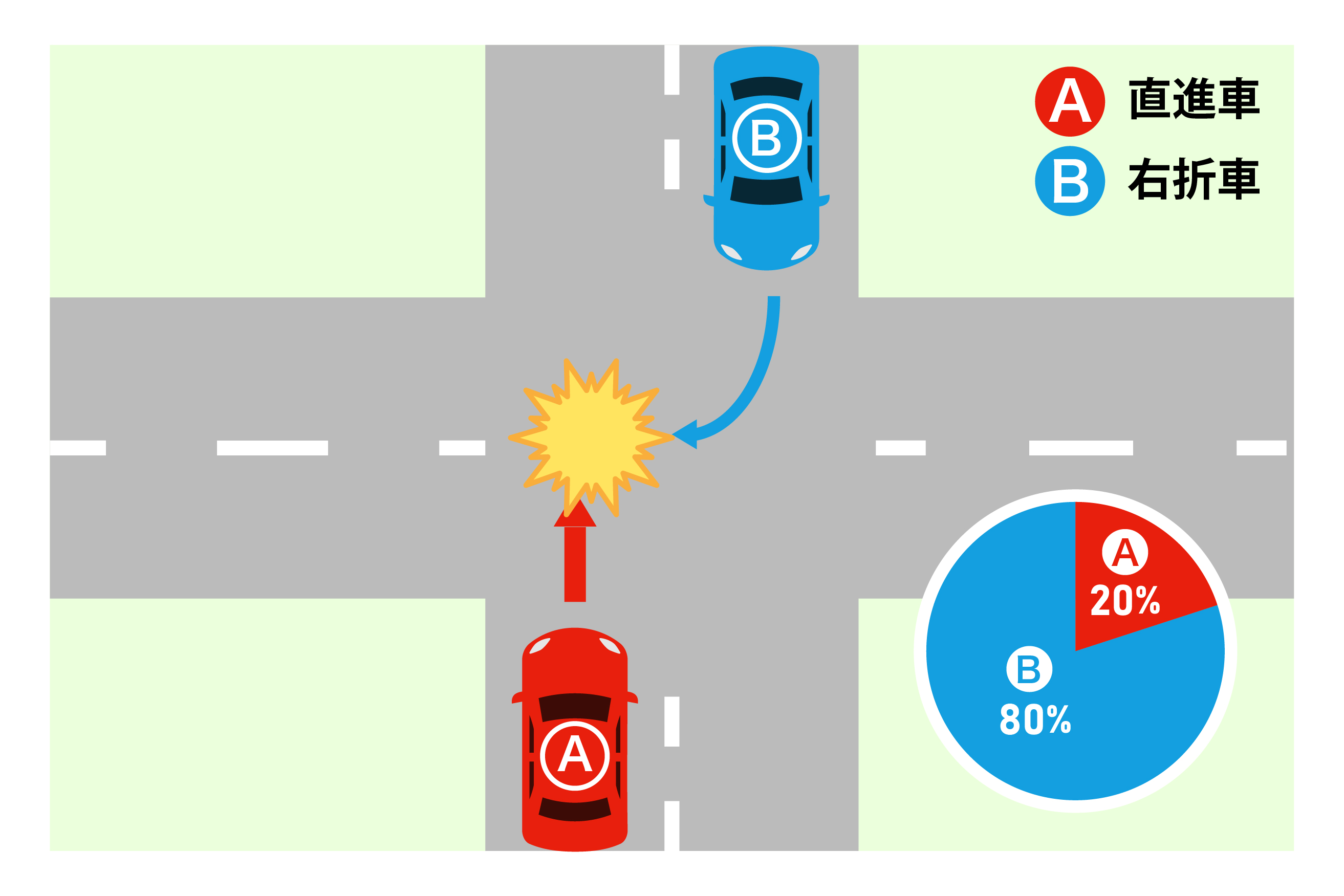

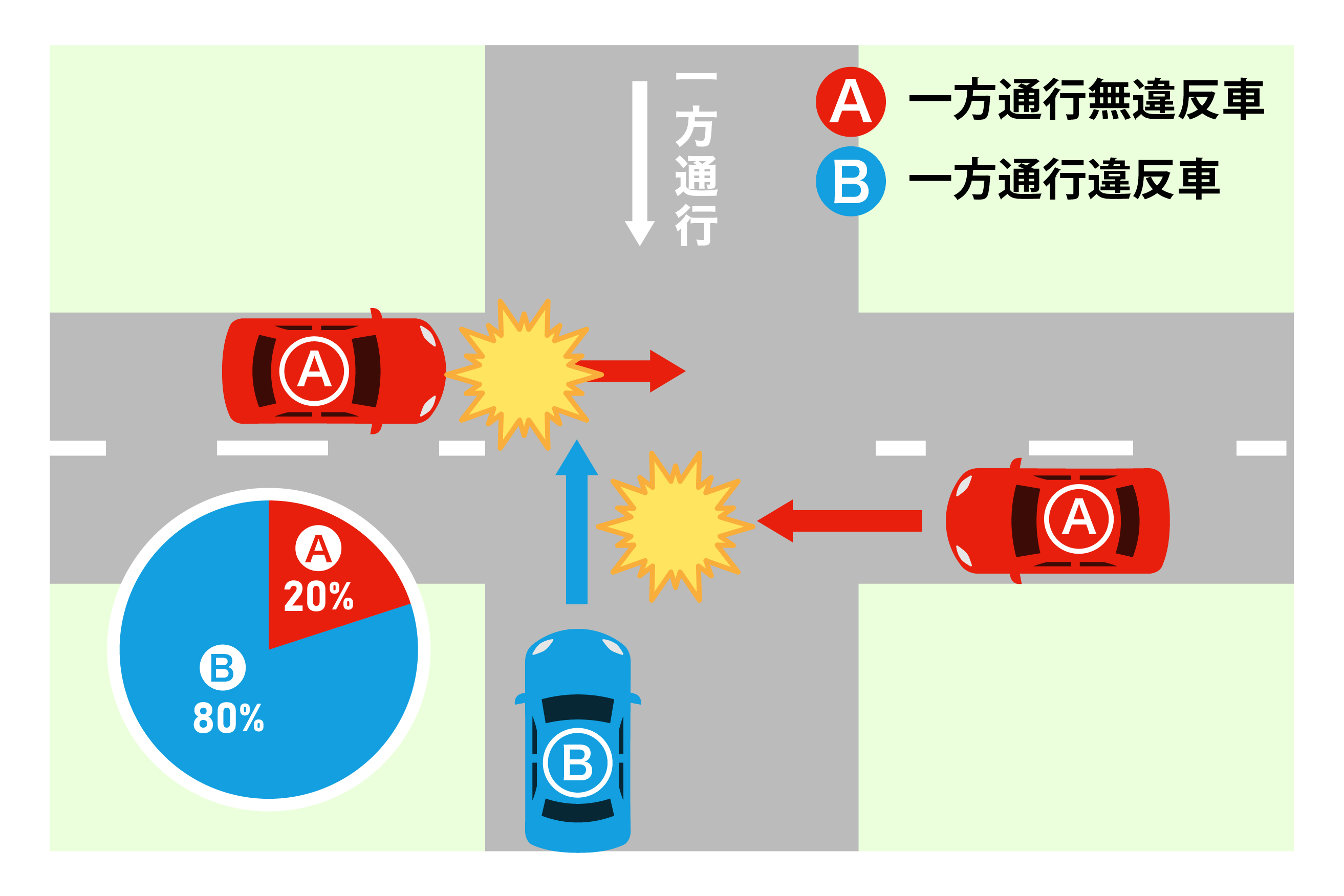

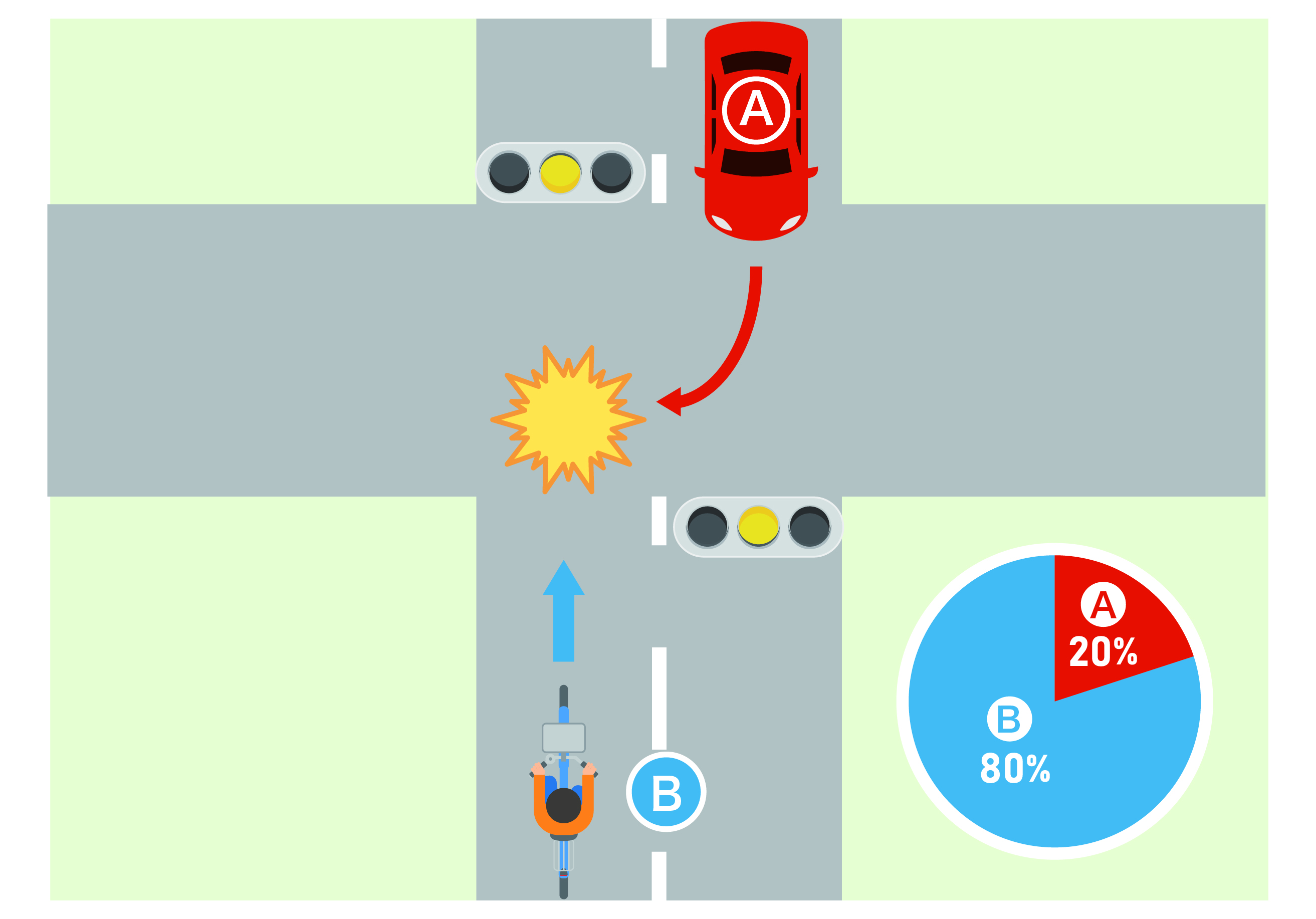

過失割合8対2の事故

合わせて読みたい関連記事

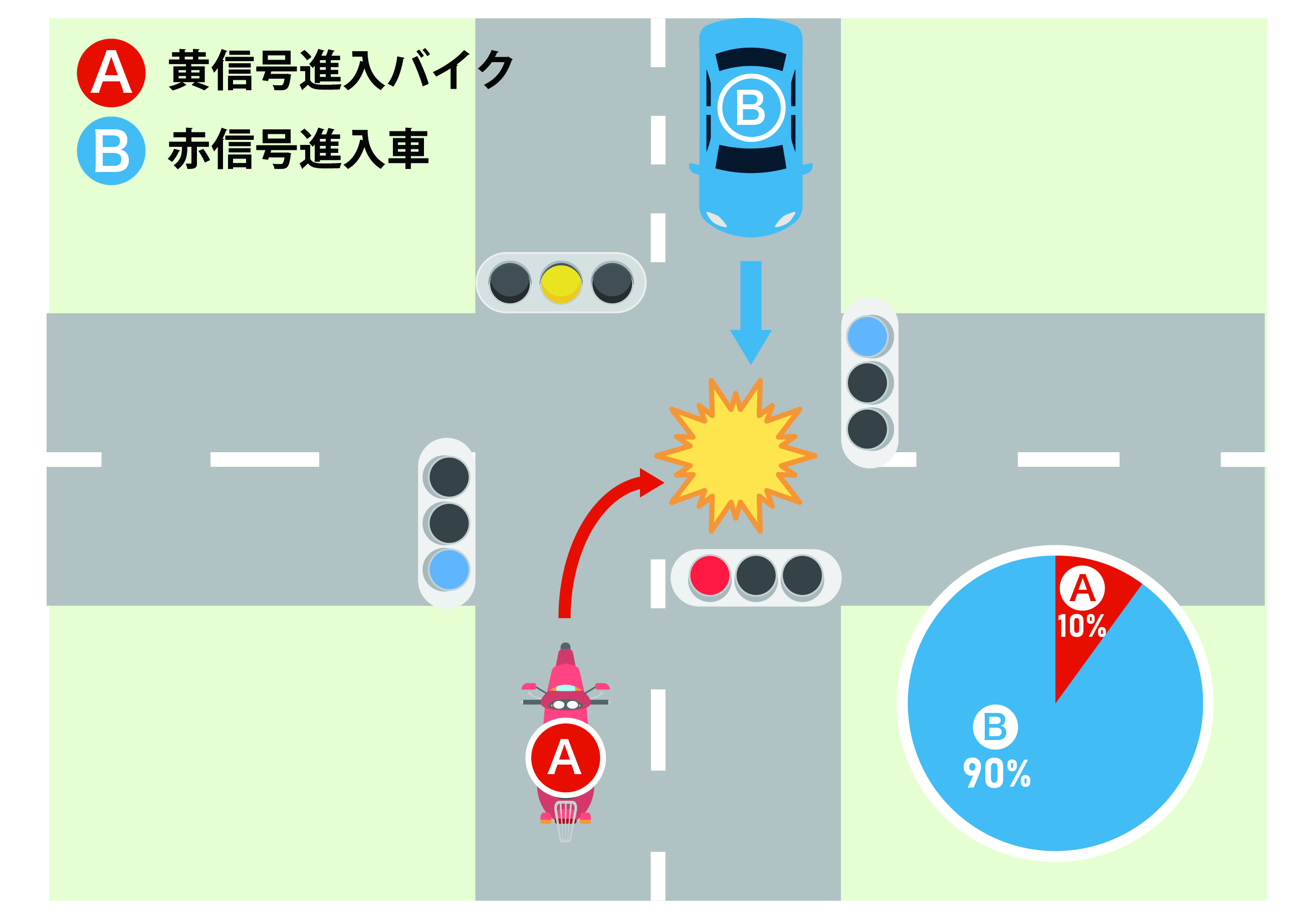

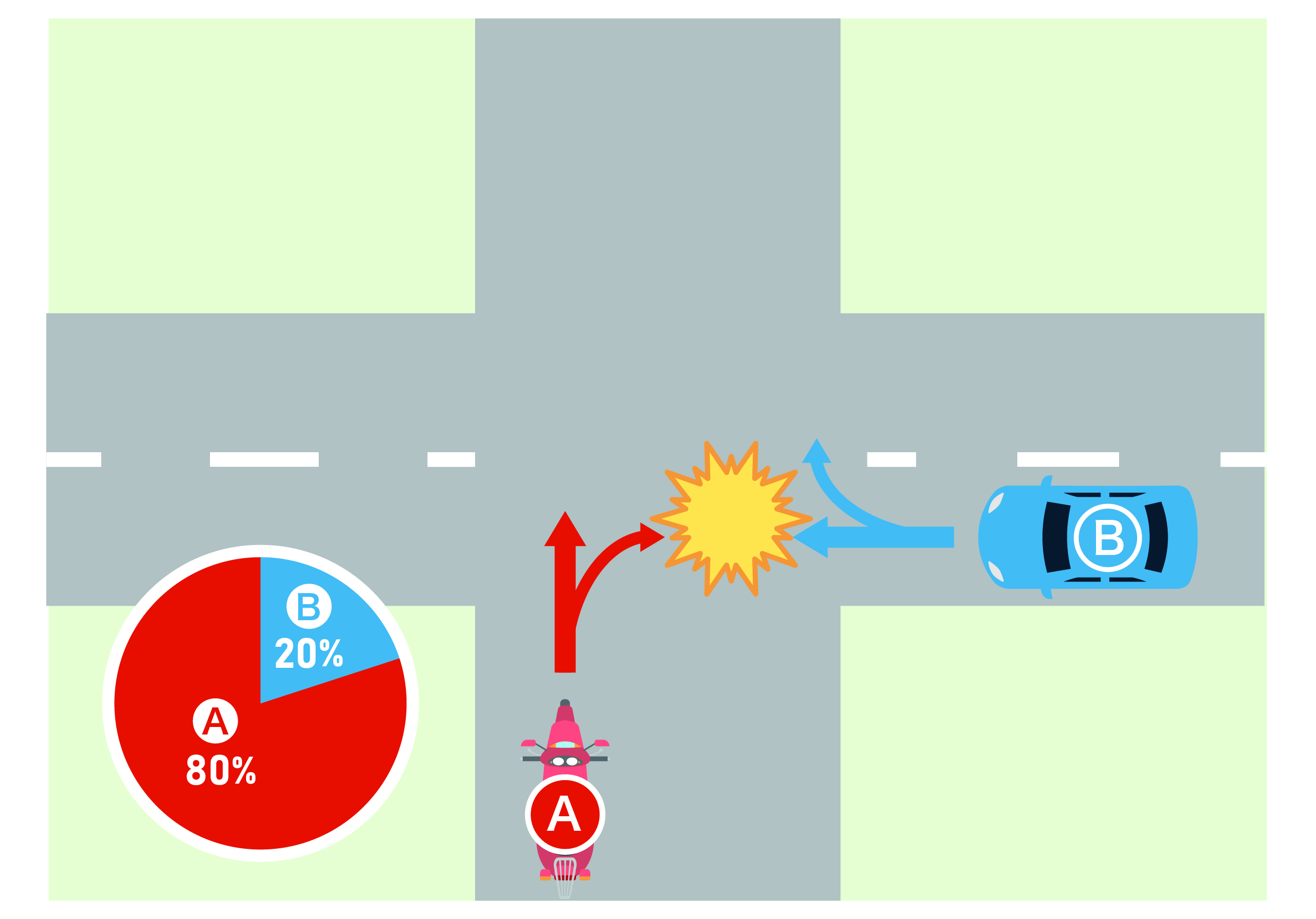

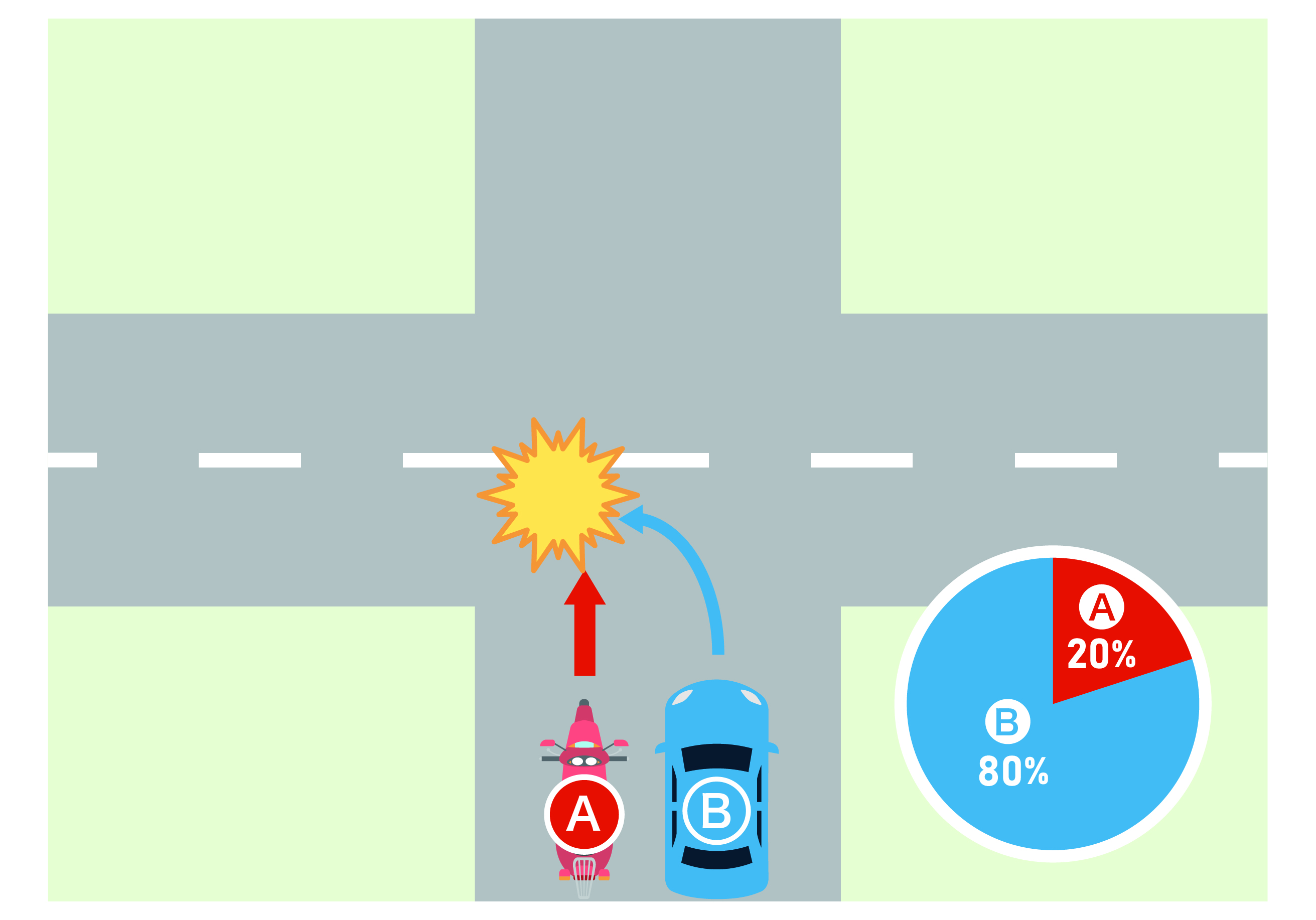

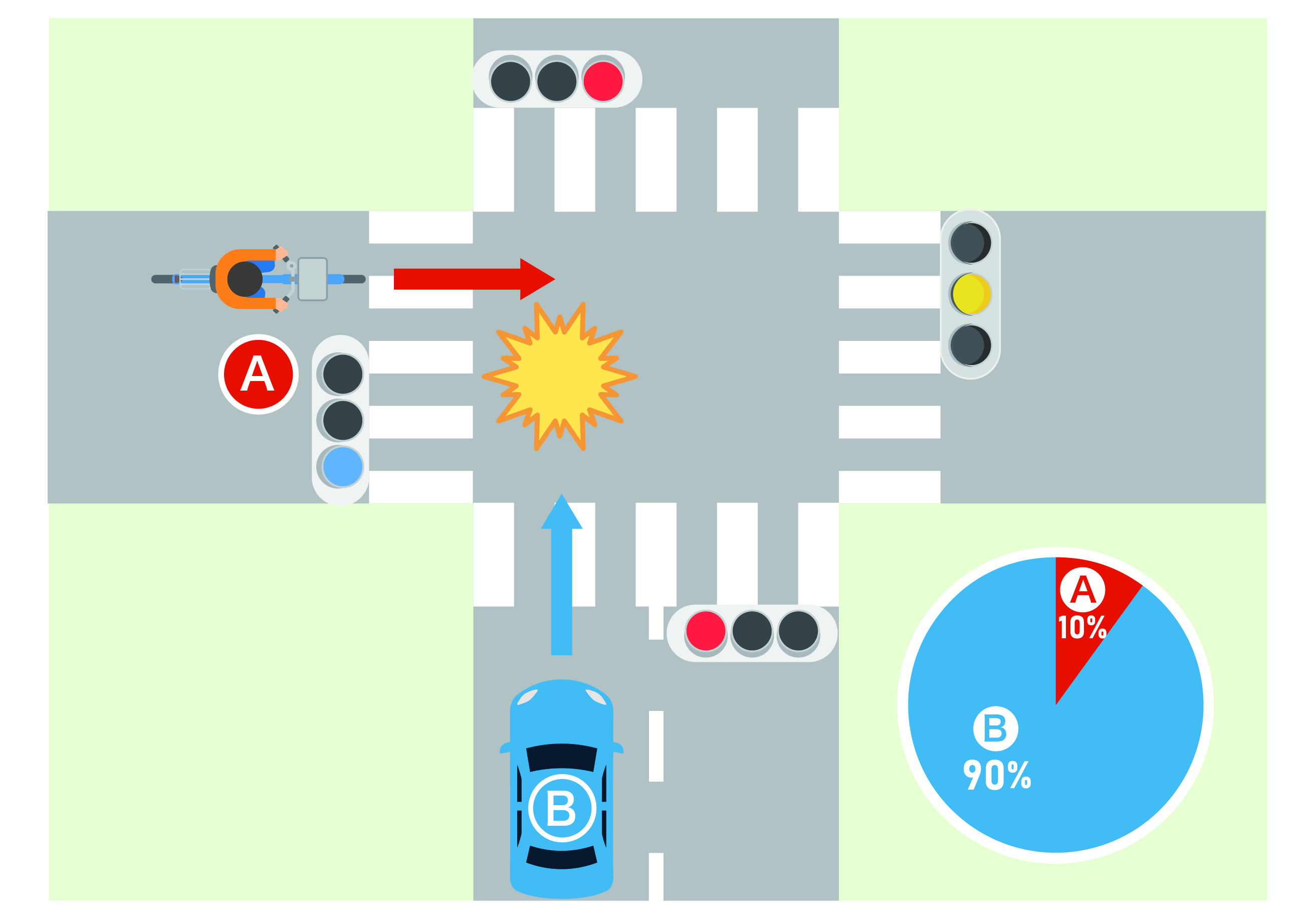

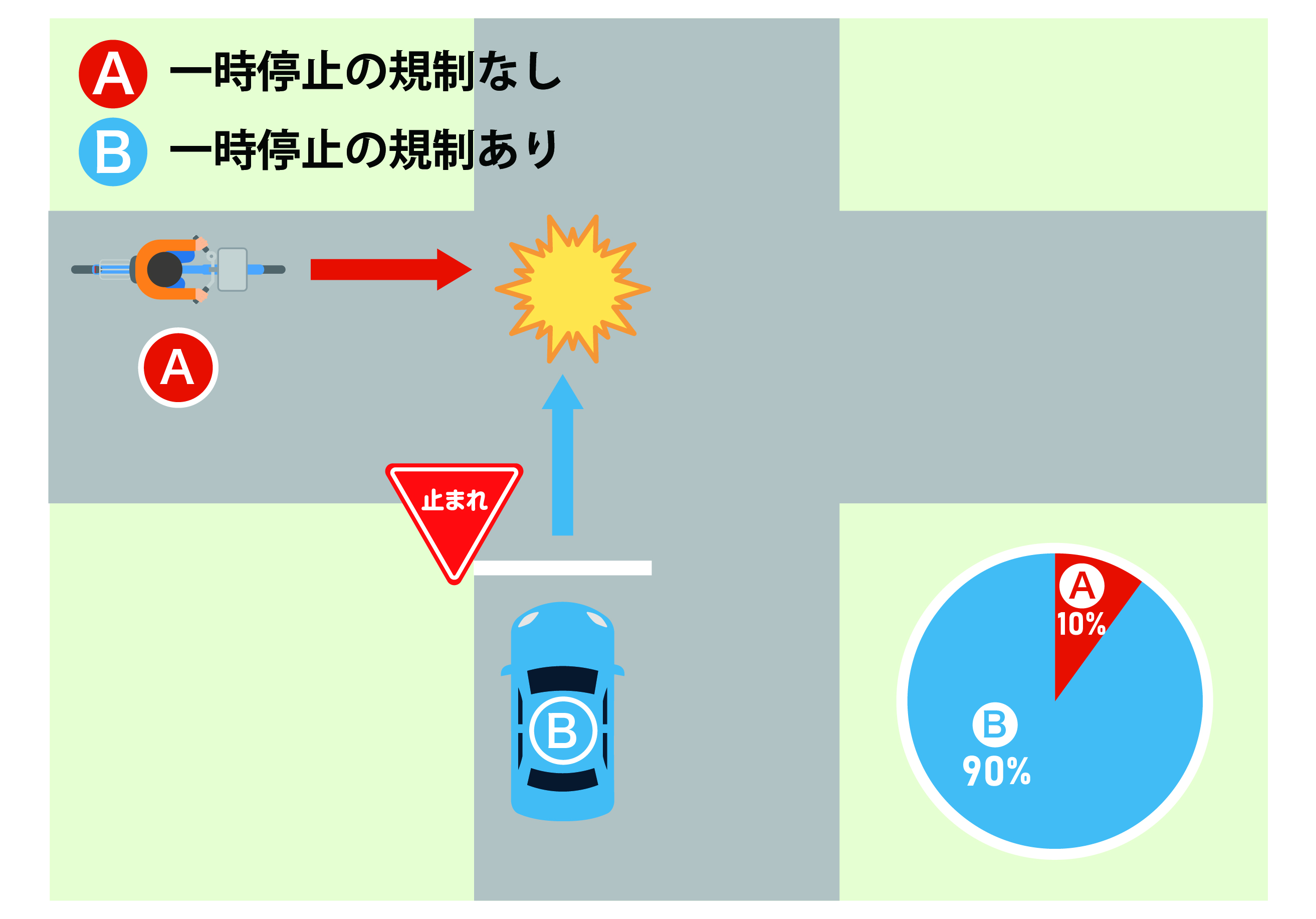

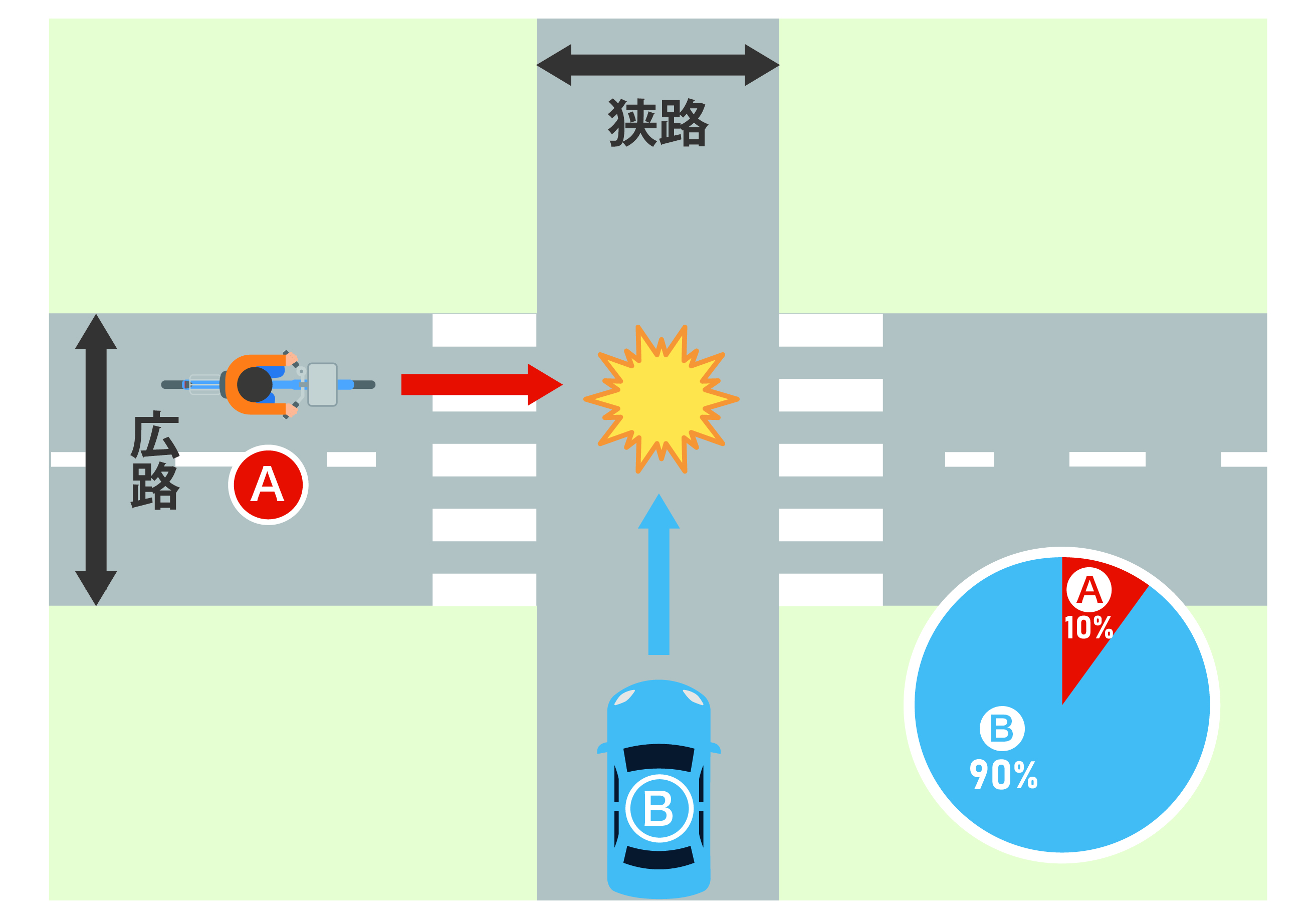

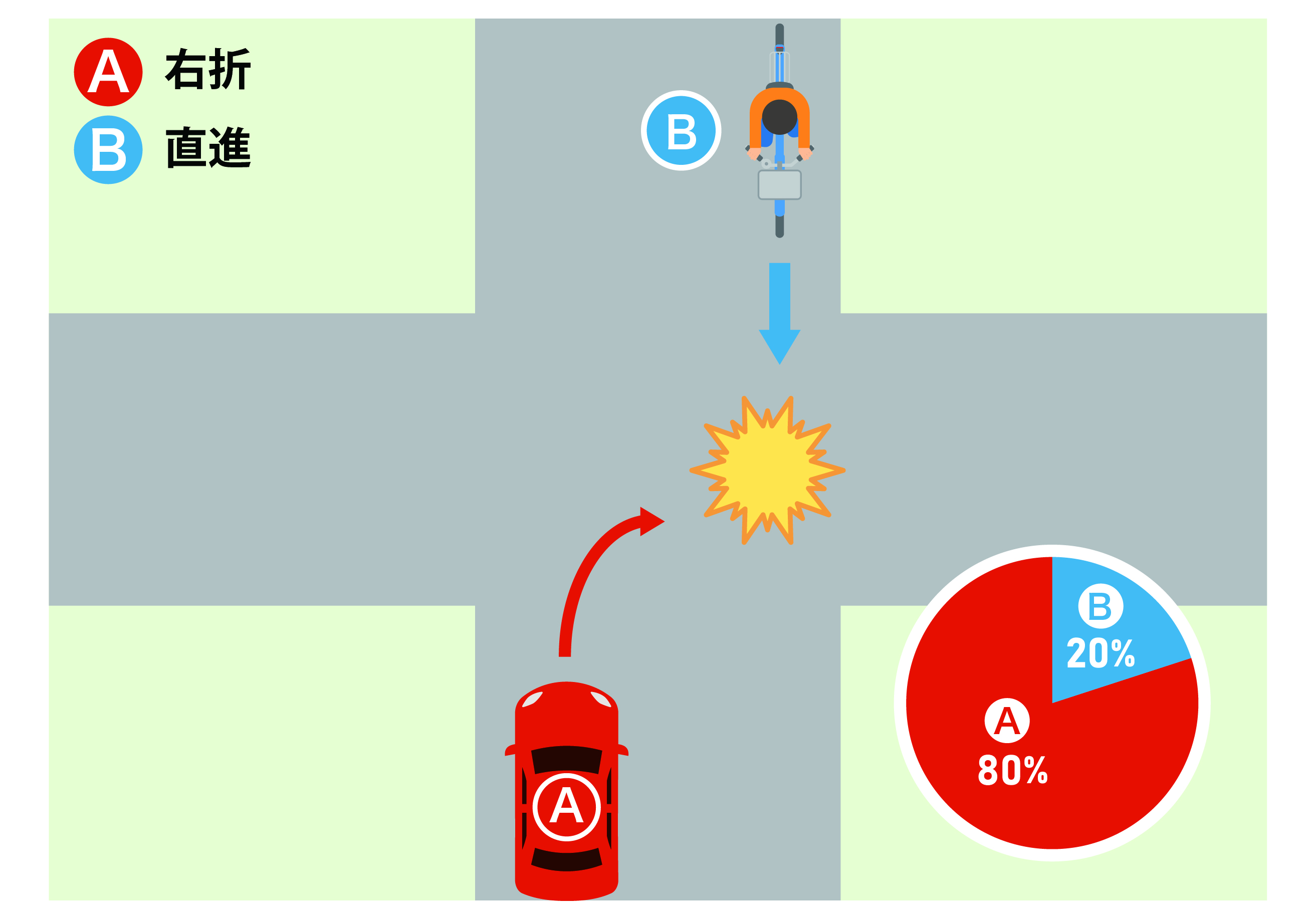

自動車とバイクの事故のケースです。

自動車とバイクのケースでは、自動車同士の事故に比べ、バイク側よりも自動車側に過失割合が厳しく認定される傾向にあります。

以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。

過失割合10対0の事故

車同士の事故と同様に、追突した車、センターラインオーバーした車、信号無視した車の過失が10割となります。

過失割合9対1の事故

過失割合8対2の事故

自動車と自転車の事故のケースです。

自転車は軽車両扱いされますが、一般的に自動車同士の事故に比べ、自転車側の過失が軽減される傾向にあります。

以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。

過失割合10対0の事故

過失割合9対1の事故

過失割合8対2の事故

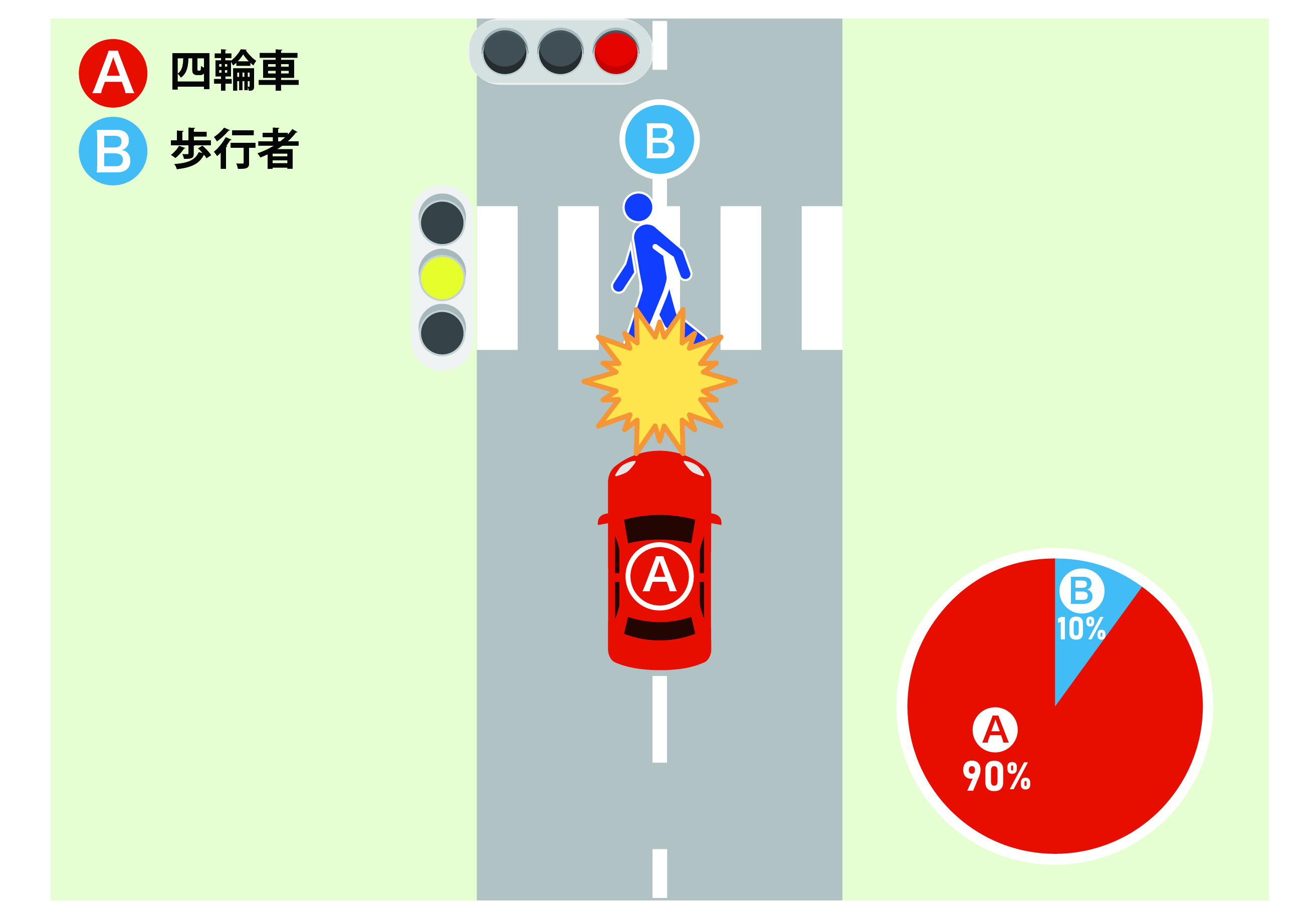

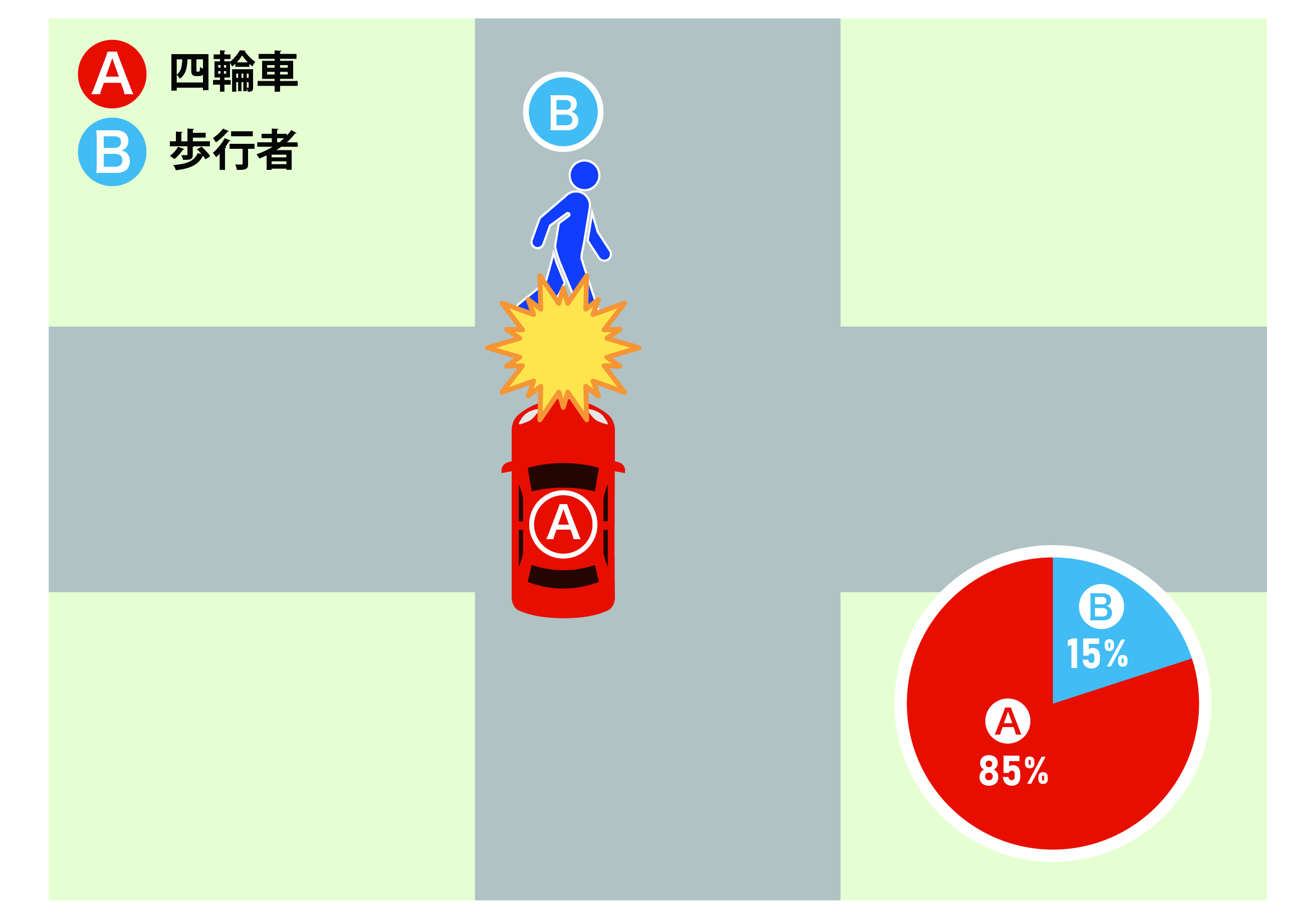

自動車と歩行者の事故のケースです。

歩行者保護の観点から、自動車と歩行者の事故の場合、自動車側に重い過失が認められます。

以下すべて「加害者A 対 被害者B」の過失割合となります。

過失割合10対0の事故

過失割合9対1の事故

過失割合8対2の事故

過失割合が10対0のように、被害者に過失がない事故の場合は、基本的に、自身の加入する任意保険会社の示談交渉サービスが使えないため、被害者自身で加害者側の保険会社と交渉する必要があります。

これは、被害者に過失がない場合は、保険会社に保険金支払義務がないため、示談交渉を行えないからです。

しかし、自力で交渉のプロである保険会社と示談交渉することは容易なことではなく、保険会社に言いくるめられ、被害者に不利な条件で示談が成立してしまう可能性があります。

よって、過失のない事故、または無過失を主張したい事故の場合は、弁護士に依頼することをおすすめします。

特に、過失割合については、自身で有利な過失割合の主張・立証することは相当な知識がなければ困難です。

弁護士特約がある場合には、積極的に弁護士に相談することをお勧めします。

交通事故の過失割合は損害賠償金に大きく影響するほか、明確な答えがないことからも、示談交渉で揉めることが多いです。とくに揉めやすいのが、次の4つのケースです。

相手方保険会社から提示された過失割合に納得できない場合には、なるべく早めの段階で交通事故に詳しい弁護士に相談して、過去の判例や事故状況から適切な過失割合を主張・立証していくことが重要になります。

過失割合が揉める理由については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

保険会社が提示する過失割合は、被害者への賠償金支払いを抑えるために、被害者の過失割合を大きく見積もっている可能性もあります。

過失割合に納得できない場合は、以下の対処法を検討しましょう。

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

交通事故の過失割合については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

過失割合の交渉で重要なのは証拠です。

事故状況を示す客観的な証拠があれば、有利に過失割合を主張することができます。

過失割合を証明する有効な証拠として、主に以下のようなものが挙げられます。

ドライブレコーダーの映像

事故当事者の車または目撃者の車に搭載されたドライブレコーダーに、事故前後の動画が記録されていれば、重要な証拠となります。

ドライブレコーダーには、SDカードの容量が満杯になると、古い映像から削除される機能があるため、データが上書きされないよう、事故後速やかに、CD-Rなどへの保存が必要です。

防犯カメラの映像

事故現場の周辺に防犯カメラが設置されていれば、事故当時の状況が録画されている可能性があります。

ただし、防犯カメラの映像は、警察にしか開示されないことが多いので、カメラの設置に気が付いた場合は、速やかに警察に連絡し、映像の開示を依頼しましょう。

事故直後に撮影した事故現場や事故車両の写真

事故直後に撮影した事故現場の写真は、路面の状況、車の衝突・停止位置など、また、事故車両の写真は、衝突の位置や角度、事故時の車のスピードなどを推測する証拠となります。

よって、事故直後に、携帯のカメラなどで事故現場と事故車両を撮影し、保存しておくことが必要です。

目撃者の証言

第三者の目撃証言も、重要な証拠となります。

事故現場に目撃者がいたならば、名前と連絡先を聞いておきましょう。

実況見分調書

実況見分調書には、現場道路や運転車両の状況などが記載され、事故現場の写真も添付されるため、過失割合決定の重要な証拠となります。

まずは、事故証明書に記載された警察署に連絡し、指示された検察庁へ実況見分調書の謄写・閲覧の申請を行いましょう。

過失割合について折り合いがつかず、示談交渉が難航する場合は、以下のような方法を検討するのが望ましいでしょう。

ADR機関

交通事故紛争処理センターなどのADR機関が仲介に入り、公平中立的な立場から、加害者と被害者の意見の調整を行います。ADR登録弁護士による法律相談、和解のあっせん、紛争解決のための審査などを、基本的に無料で受けることが可能です。

ただし、ADRはあくまで中立的であるため、被害者に有利になるような助言をしてくれるわけではないので、注意が必要です。

調停

簡易裁判所に調停の申し立てを行うと、調停委員が仲介に入り、当事者の主張を聞き、意見の調整を行い、公平な立場から解決案を提示します。当事者が調停案に合意すれば、紛争は決着します。

ただし、当事者が合意に至らなければ、調停は不成立となります。

裁判

調停でも解決できなかった場合の最終的な決着方法です。裁判所が当事者の主張、客観的証拠などに基づき、判決を下します。

当事者の合意がなくても解決可能ですが、他の方法と比べて、手間や時間がかかります。

【ADR・調停・裁判の違い】

| ADR | 調停 | 裁判 | |

|---|---|---|---|

| 費用 | 安い | 多少安い | 高い |

| 期間 | 早い | 多少長い | 長い |

| 効果 |

|

|

|

保険会社から提示された過失割合に納得できない場合は、交通事故に精通した弁護士に相談することをおすすめします。弁護士に相談すると、以下のようなメリットがあります。

提示された過失割合が適正なものか判断できる

弁護士は法律の専門家であり、事故類型ごとに過失割合に関する判例を熟知しています。そのため、相手方保険会社から提示された過失割合が適正なものかを判断することができます。

過失割合を裏付ける証拠の収集をサポートできる

交通事故に詳しくなければ、過失割合を修正するための証拠収集は難しいでしょう。弁護士であれば、過失割合を裏付ける証拠の収集をサポートし、様々な修正要素を考慮したうえで、適切な過失割合を主張できるため、損害賠償金が増額する可能性も高まります。

なお、弁護士費用の負担については、保険に付帯する弁護士費用特約を利用すれば、基本的には被害者本人の負担はありません。

ご自身やご家族の保険に弁護士特約が付いているか、確認してみましょう。

事案の概要

依頼者が運転中に、横から一時停止を無視した車に衝突され、むちうちなどのケガを負った事故です。相手方保険会社は過失割合8対2(依頼者)を主張しており、対応に不安を感じられ、当事務所に依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、事故の詳細を把握するため、ドライブレコーダーの映像を詳細に分析しました。その結果、依頼者が衝突を回避することは困難であり、相手方保険会社に対し、過失割合が妥当ではないことを主張しました。

解決結果

担当弁護士が交渉した結果、相手方保険会社は過失割合の修正に応じ、過失割合9対1(依頼者)に修正することができました。

事案の概要

信号のある交差点において、依頼者運転のバイクが直進していたところ、対向方向から右折してきた相手方自動車と衝突した事故です。相手方保険会社から、過失割合6対4(依頼者)と主張されたため、当事務所に修正を依頼されました。

担当弁護士の活動

担当弁護士は、交渉での解決は困難と判断し、適切な過失割合についての判断を仰ぐため訴訟を起こしました。訴訟では、本件の過失割合は10対0(依頼者)であるとして主張を展開し、相手方からはそれに対する反論がなされました。

結果

双方が各争点について主張反論を重ねた結果、裁判所からは、過失割合について9対1(依頼者)とする内容で和解案が提示されました。依頼者が和解に応じることとなり、過失割合が大幅に修正されました。

増額しなければ成功報酬はいただきません

被害者にも過失がある場合は、治療費の一部は被害者の自己負担となります。

例えば、加害者と被害者の過失割合が9対1で、被害者の総治療費が100万円であった場合、被害者は100万円の1割である10万円の治療費を自己負担する必要があります。

もっとも、交通事故の怪我でも健康保険を使用することができます。

病院の受付で「交通事故では健康保険は使えません」と言われた方もいらっしゃるかもしれませんが、健康保険機関に第三者行為による傷病届を提出することによって、健康保険を使用することができるようになります。

健康保険を使用すれば、窓口での自己負担額が1割~3割となりますので、被害者の方の自己負担額を軽減することができます。

駐車場内で自動車事故が発生した場合は、通常の道路の事故とは異なり、駐車スペースに入庫しようとしている車が優先され、その過失割合が低くなる傾向があります。

ただ、駐車場内では他の車の動静に注意しなければならないため、被害者・加害者ともに過失が認められるケースが多い印象です。

例えば、駐車場内の通路を直進する車と駐車スペースに入庫しようとしている車の過失割合は、原則8対2となります。

また、駐車場内の通路を直進する車と駐車スペースから出る退出車の事故は、一般道路と同様、直進車が優先され、原則3対7となります。

さらに、駐車場内の通路における出会い頭の事故は原則5対5、自動車と歩行者の事故は原則9対1となります。

合わせて読みたい関連記事

交通事故の過失割合には明確な答えがなく、当事者同士で話し合って決めることになるため、どうしても示談交渉で揉めやすくなります。

事故被害者としては過失割合を小さくして、少しでも多く損害賠償金を受け取りたいと考えるのは当然のことです。

相手方保険会社から提示された過失割合が適切か判断に迷ったり、交渉が思うように進められずお困りの方は、一度弁護士法人ALGまでご相談ください。

数々の交通事故問題を解決してきた経験と知識を活かして、弁護士が適切な過失割合を主張・立証し、示談交渉を有利に進められるようサポートいたします。

納得できる損害賠償金を受け取るためにも、まずはお気軽にお問い合わせください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料