弁護士依頼前

提示前

交通事故に遭うと、保険会社との会話では聞きなれない専門用語が出てくると思います。

その中でも特に注意していただきたいのが、症状固定です。

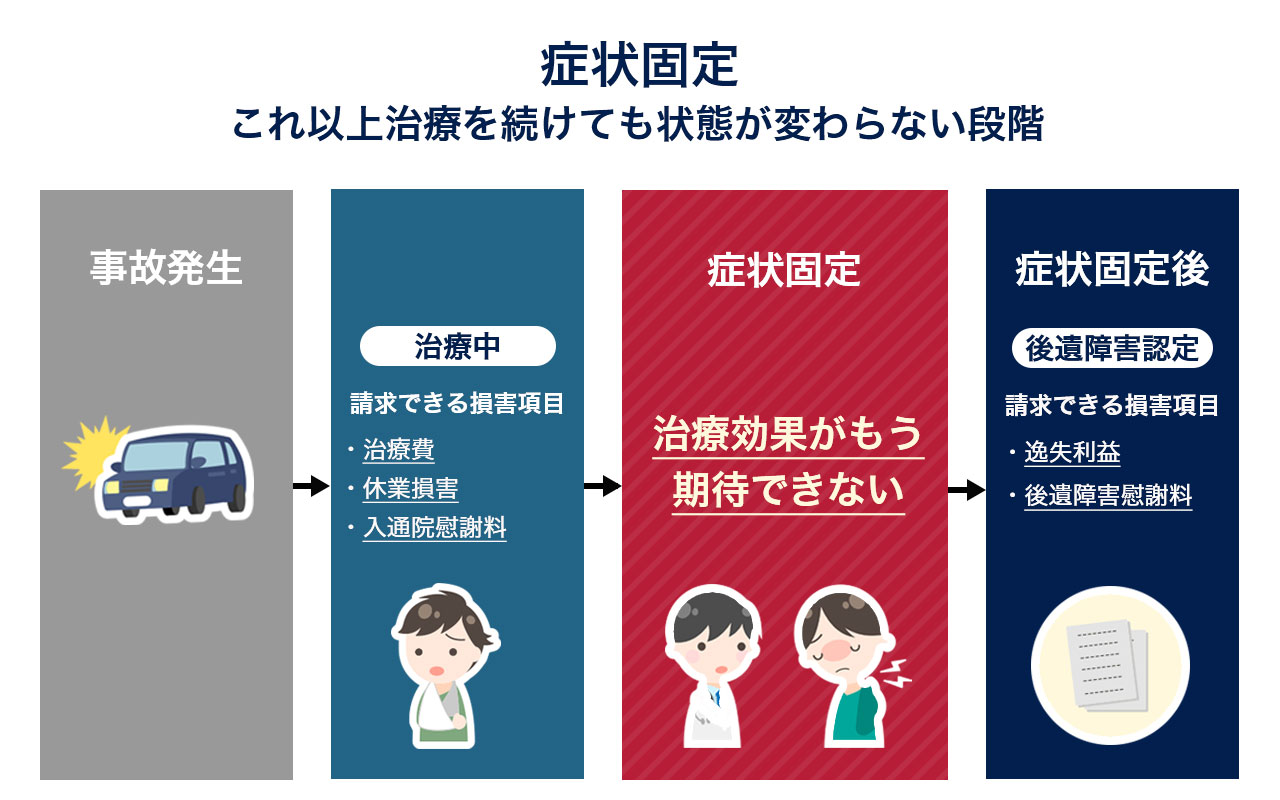

症状固定とは、これ以上治療を続けても改善が見込めないと医師から判断された状態のことです。

この言葉をあまり日常で耳にすることはないですが、症状固定の前後で請求できる損害賠償項目や金額が異なるため、症状固定の時期はとても大切です。

この記事では、症状固定の重要性や時期、症状固定後の流れなどについて解説していきます。

弁護士依頼前

提示前

弁護士依頼後

約850万円

適正な賠償額を獲得

弁護士依頼前

非該当

弁護士依頼後

12級

認定をサポート

目次

症状固定とは、ケガの治療において、これ以上治療を続けても状態が変わらない、という段階を指します。

病院で治療を受けると、傷が治り、ケガの前の状態に戻る、「完治の状態」が軽症では多いと思います。

しかし、交通事故のケガであれば、ある程度大きなものも予想されます。

その場合、治療を続けても完治できず、これ以上は元の状態には戻らない、となるケースが多くみられます。この状態に至ると、症状固定とされます。

症状固定の時期は賠償額に大きく影響するため重要です。

まず、症状固定日の前後で保険会社に請求できる賠償金が異なります。

治療期間が長くなるのに伴い、基本的には入通院慰謝料の金額も増えていくため、症状固定の時期が早いほど、入通院慰謝料の支払額は低額となります。

また、症状固定時期が早すぎると、通院期間が短いとして後遺障害等級認定されにくい傾向にあり、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できなくなる可能性もあるため注意が必要です。

症状固定を決めるのは医師です。

治療の効果が出ていないことを医学的に判断できる者は、あくまで治療に対応している主治医のみです。

主治医が検査結果や被害者の訴え、症状等を踏まえて、被害者と相談しながら症状固定の時期を決めるのが一般的です。

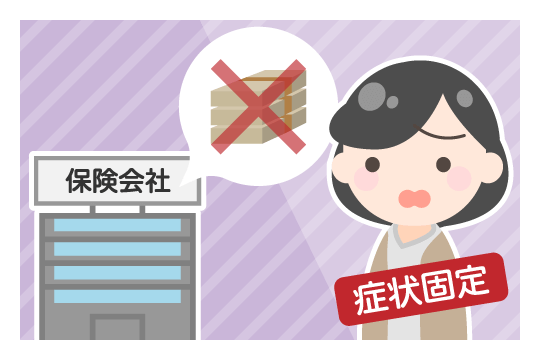

まだ治療中にもかかわらず、相手方の保険会社から「そろそろ症状固定の時期です」などと打診を受ける場合があります。

しかし、症状固定の時期は保険会社の勝手な判断で決められるものではありません。

症状固定の打診を受けても安易に受け入れないことが重要です。

打診を受けた場合は、主治医に相談し治療の必要性を記載した意見書を書いてもらうなどして、保険会社に治療期間の延長交渉を行う必要があります。

症状固定の目安は交通事故から6ヶ月程度となります。

ただし、症状固定の時期はケガの内容や程度によって異なります。

ケガの症状ごとの目安は以下のとおりです。

もっとも、症状固定は最終的には医師が判断するものです。実際にケガの治療を受けている主治医の意見に従うことが重要です。

むちうちの場合、6ヶ月程度が症状固定の目安となります。

むちうちとは首や腰のねんざのことで、手足のしびれや痛みなどの神経症状が後遺症として残ってしまう可能性があります。

もっとも、むちうちの場合は、後遺症が残らず3ヶ月程度で完治することもあります。

そのため、保険会社から事故の3ヶ月後に症状固定を理由に治療費の打ち切りを打診されることが多いです。

むちうちによる後遺症について、後遺障害等級認定を受ける場合は、基本的に6ヶ月以上の治療期間が求められます。

保険会社から症状固定の話を出されても焦って治療を中止せず、医師が症状固定と診断するまでは、必要な治療を継続することが重要です。

交通事故によるむちうちについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

骨折の場合、6ヶ月〜1年6ヶ月以上が症状固定の目安となります。

個別具体的には、骨のくっつき具合や関節の可動域、痛みの強さなどを踏まえて主治医が判断します。

ギブスなどの保存治療ではなく、骨折部分を手術して骨が癒合後にプレートやネジを取り除く場合は、症状固定までの期間が目安よりも長くなる可能性があります。

また、骨が癒合した後に関節の可動域が制限されて動かしづらい場合は、リハビリも求められるので、症状固定までの期間が長くなります。

交通事故で骨折した場合の慰謝料額について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

外貌醜状の場合は、6ヶ月以上が症状固定の目安となります。

外貌醜状(がいぼうしゅうじょう)とは、頭や顔、首など手足以外の人目に触れる部分に、目立つ傷跡が残ってしまった状態をいいます。

症状は事故による傷跡や組織陥没、手術痕、やけどによる色素沈着、鼻の変形、顔面神経マヒによる口のゆがみなどが挙げられます。

レーザー治療などによって痕跡を改善する場合は長期の治療が必要なこともあるため、2年以上経ってから症状固定と診断されるケースもあります。

外貌醜状について詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

高次脳機能障害の場合、1年以上が症状固定の目安です。このように長期間かかるのは、脳の変化や治療・リハビリの効果等を踏まえて、症状固定時期を判断する必要があるからです。

高次脳機能障害とは、事故などで脳がダメージを受け、記憶力や注意力、言語、感情のコントロール等がうまく働かなくなる障害です。

交通事故の被害者が子供の場合は症状固定が遅くなる傾向にあり、症状固定まで5~8年かかるケースもあります。

子供の場合、成長後にどの程度の障害が残存するかは、脳損傷の程度だけではなく、脳の成長や精神機能の発達による影響も受けるためです。

高次脳機能障害について詳細に知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

足の骨折とむちうちなど複数の症状がある場合、それぞれ治療内容や症状経過が異なるため、症状固定の時期も変わってきます。

そのため、例えば、首のむちうちが3ヶ月で症状固定になったとしても、骨折の治療がまだ必要な状態であれば治療を続けることが重要です。

症状固定時期は、医師でなければ適切に判断できません。保険会社からの症状固定の提案には、安易に応じないようご注意ください。

医師から症状固定と診断された後でも、主治医と相談の上、通院・治療を続けることは可能です。

ただし、症状固定後にかかった治療費は原則として保険会社に請求できず、自己負担する必要があります。また、症状固定後の治療期間は入通院慰謝料も支払われなくなります。

症状固定後も通院したいときは、健康保険などを利用して自己負担額を抑えながら通院を継続するのが良いでしょう。

後に症状固定後の治療が、交通事故のケガの状態を良くするための治療として、因果関係が認められれば、立て替えた治療費を請求できる可能性があります。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故によるケガの治療効果が期待出来なくなると、医師から症状固定と診断されます。

症状固定した後も、後遺症が残っているのであれば、後遺障害等級認定の申請を行い、その結果を踏まえて加害者と示談交渉を行うことになります。

具体的には、以下の手順で進めていきます。

以下で順番に見ていきましょう。

症状固定後も後遺症が残っている場合は、主治医に相談のうえ、後遺障害診断書の作成を依頼しましょう。

後遺障害診断書とは、後遺症として残った症状や検査結果、治療期間などを記載した診断書です。

後遺障害等級認定を申請し認定を受ければ、等級に応じた後遺障害慰謝料や逸失利益を請求できるようになります。後遺障害診断書がないと後遺障害等級認定は受けられません。

医師に自覚症状や検査結果をしっかり書いてもらいましょう。後遺障害診断書の書き方に不安を覚えた場合は、弁護士にご相談ください。

後遺障害診断書について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定の申請方法には、事前認定と被害者請求の2種類あります。

事前認定は、加害者側の保険会社が被害者に代わって書類準備をし、自賠責保険へ申請してくれます。

手間がかからないのが嬉しい反面、提出資料は保険会社が選ぶので、等級認定に有利な資料を提出してくれるとは限りません。

一方、被害者請求は自分で書類を準備するので、等級認定に有利な資料を提出できます。その結果、適切な後遺障害等級に認定される可能性が高まります。

ただし、準備に時間と労力が求められ、画像資料の入手などは一時自己負担となることがあります。

後遺障害等級認定の申請方法について詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定の結果に納得できたら、加害者側の保険会社との間で示談交渉を開始します。示談交渉では慰謝料などの損害賠償額を決めることになります。

この段階で保険会社から提示される後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益は、被害者が本来受けとるべき金額と比較すると安い金額であることが多いです。示談交渉によって保険会社の提案額を適正額まで引き上げなければ、十分な補償を受けられません。

ただし、加害者側の保険会社は、専門知識のない被害者相手だと増額に応じない可能性が高いです。

弁護士に交渉を任せて、過去の裁判例にもとづく高額な弁護士基準で補償を求めるのがベストといえます。

示談交渉を弁護士に依頼すべき理由について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

症状固定のタイミングで弁護士に相談するメリットとして、以下が挙げられます。

後遺障害等級認定については、弁護士によるサポートが大変有効です。

医師は治療の専門家ですが、交通事故賠償について精通しているわけでありません。後遺障害診断書の記載内容や検査の不備などが原因で適切な等級が得られない可能性があります。

後遺障害に詳しい弁護士であれば、後遺障害診断書の内容の確認や必要書類の準備など、適正な後遺障害等級を獲得するための手続をすべて任せることができます。

依頼者の車が相手車に衝突され、腕や足指を骨折した事案です。

症状固定と診断され後も、症状が安定しないため自費で治療を続け、医師が作成した後遺障害診断書の内容が適切か不安を抱き、弁護士法人ALGにご依頼されました。

弁護士は通院先から依頼者の検査資料を取得し、後遺障害診断書の内容を確認しました。

依頼者は症状固定後も手術を受けるなど治療が必要な状況が続いていたため、主治医に症状固定時期に関して問い合わせ、後遺障害診断書の傷病名、自覚症状、検査結果の修正を依頼しました。

後遺障害等級認定の結果、肘関節の可動域制限、足指の機能障害等を合わせて併合9級との認定を受けました。これを踏まえて弁護士基準による賠償金を請求した結果、自賠責分を除く2500万円の賠償金を獲得できました。

症状固定の重要性について解説してきました。症状固定の時期は主治医が決めることですが、保険会社は今後の賠償額に大きく影響することなので、その時期を早めるよう必ず主張してきます。

その時には、論理的な交渉が必要になりますが、様々な要素が絡まるので、専門家でなければ判断は難しいでしょう。

症状固定の時期は、判断を誤ってからでは取り返しがつかないこともありますので、少なくとも保険会社から治療費打ち切りの連絡が来る前までに、弁護士へ相談しておきましょう。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料