離婚するときの流れを解説!種類ごとの進め方・やっておくべきことなど

離婚を決意した際には、離婚の流れや準備しておくべきことを把握しておくことが非常に重要です。

相手も離婚について同じ気持ちとは限らないため、離婚はどのような流れで進むのかを理解しておくことで、精神的な安心にもつながるでしょう。

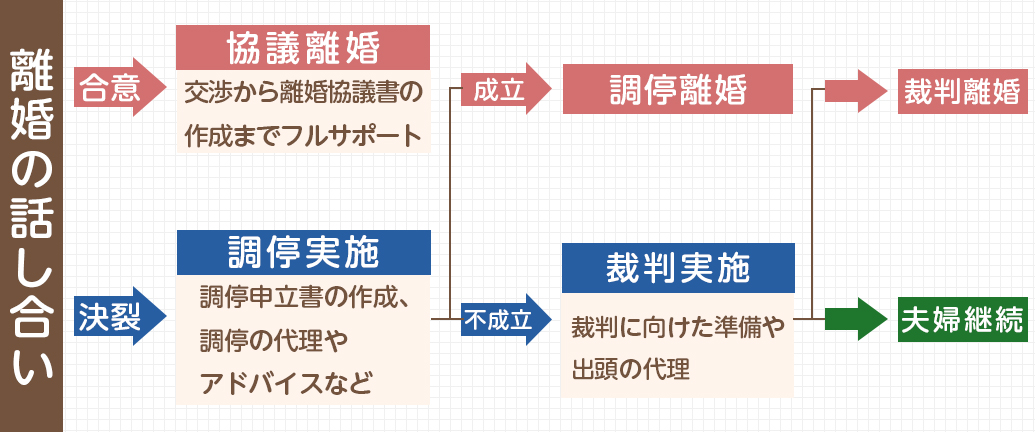

離婚の方法は大きく分けて4種類あり、選択する方法によって手続きの流れも大きく異なります。

この記事では、離婚方法ごとの具体的な離婚の流れや、事前にやっておくべき準備について解説していきます。

目次

離婚の流れ

離婚の方法には、「協議離婚」「離婚調停」「審判離婚」「離婚裁判」の4種類があります。

離婚成立までの流れ

- 協議離婚

- 離婚調停

- 審判離婚

- 離婚裁判

夫婦の話し合いによって離婚や離婚条件について合意を成立させる方法です。合意ができたら役所に離婚届を提出することで離婚が成立します。

協議離婚がまとまらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停では、調停委員を介して離婚や離婚条件について話し合いを行います。

離婚調停でほとんどの点について合意できているものの、些細な点で調停不成立となりそうな場合、裁判官の職権で審判手続きに移行し、離婚を成立させることがあります。

調停や審判でも合意に至らなかった場合、最終的に離婚裁判を提起することになります。裁判で離婚が認められるためには、法定離婚事由が必要です。

次項では、これら4つの離婚方法ごとに、具体的な手続きの流れを詳しく解説していきます。

①協議離婚

協議離婚とは、家庭裁判所の手続きを利用せず、夫婦間の話し合いによって離婚の可否や条件を取り決める方法です。

日本では、離婚する夫婦の大半が協議離婚によって離婚に至っています。

協議離婚の主な流れ

- 離婚を切り出す

- 離婚条件を話し合う

- 合意出来たら離婚協議書を作成する(できれば公正証書にする)

- 離婚届を役所に提出する

協議離婚の注意点

離婚やその条件について夫婦間で合意できた場合は、その内容を離婚協議書として書面にまとめておきましょう。

さらに、慰謝料・財産分与・養育費などお金に関する取り決めがある場合は、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておくと安心です。

この公正証書があれば、相手が約束した支払いを守らなかったときに、裁判を経ずに財産の差し押さえ(強制執行)を申し立てることができます。

協議離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

②離婚調停

離婚調停とは、夫婦間での話し合いが難しい場合に、家庭裁判所の調停手続きを利用して、調停委員を介して問題の解決を図る方法です。

調停委員が間に入ることで、冷静かつ客観的な話し合いが期待できます。

なお、調停はあくまでも「話し合い」の場であり、強制力を持つものではない点に留意しましょう。

離婚調停の主な流れ

- 家庭裁判所に離婚調停を申し立てる

- 第1回調停期日

- 第2回以降の調停期日

- 調停終了(成立・不成立・取り下げ等)

離婚調停の注意点

第1回目の調停期日で離婚が成立するケースは少なく、調停の平均的な回数は3回~5回程度とされています。

調停を行う回数に法的な制限はありませんが、調停委員が「これ以上話し合いを続けても解決の見込みがない」と判断した場合は、調停不成立となり、審判に移行するか、離婚裁判を提起することになります。

なお、調停不成立後に、改めて夫婦間で協議を行うことも可能です。

離婚調停については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

③審判離婚

審判離婚とは、家庭裁判所が「離婚した方がいい」と判断し、審判を下すことで成立する方法です。

次のようなケースでは、審判によって離婚が認められる可能性があります。

- 離婚自体には双方が合意しているが、離婚条件にわずかな意見の食い違いがあり、調停不成立となった場合

- 病気などの事情によりどちらかが調停に出席できず、調停不成立となった場合 など

審判離婚の主な流れ

- まずは離婚調停を行う

- 裁判所による審判

- 異議申立てがなければ審判確定

- 離婚届と必要書類の提出

審判離婚の注意点

審判の内容に納得できない場合は、審判の告知を受けた翌日から2週間以内に異議申立てを行うことができます。

異議申立てがあった場合、理由を問わず審判は効力を失い、離婚は成立しません。

審判離婚については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

④離婚裁判

離婚裁判とは、離婚の可否や条件について裁判官が当事者双方の主張や証拠を踏まえて判断し、判決によって離婚を成立させる方法です。

調停が不成立となった場合や、審判に対して異議申立てがあった場合には、別途訴訟を提起することで裁判に移行します。

離婚裁判の主な流れ

- 家庭裁判所に離婚裁判を提起する

- 第1回口頭弁論期日の通知

- 口頭弁論の実施

- 双方の当事者への尋問

- 和解交渉(任意)

- 判決の言い渡し

離婚裁判の注意点

離婚裁判で離婚が認められるには、離婚したい理由が法定離婚事由(民法第770条)に該当することを証拠と共に主張・立証する必要があります。

離婚裁判については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚の流れでやっておくべきことは?

離婚を決めたら以下のことをしておきましょう。

- 離婚理由をまとめておく

- 離婚原因となる証拠を集める

- 離婚後の生活の目処を立てる

- 離婚の条件を明確にする

離婚のやることリストは以下のページで詳しく解説しています。

合わせて読みたい関連記事

離婚理由をまとめておく

こちら側から離婚を切り出す場合は、相手を納得させるだけのしっかりとした理由が必要です。

まずはなぜ離婚したいのかを明確にし、その理由をノートなどに書き出してみましょう。

離婚理由や準備、必要なものをノートにまとめておくことで、いつでも自分の意思を確認でき、それに従って行動できます。

まとめた中に法的に認められる離婚理由があれば、調停や裁判になった時も離婚できる可能性が高まります。法的に認められる離婚理由については次項で説明していきます。

法的に認められる離婚理由

離婚裁判においては、裁判所は、民法に定められた離婚事由がなければ離婚を認める判決をすることができません。

民法上認められている離婚事由は以下の5つです。

- 配偶者に不貞行為があったとき

- 配偶者から悪意の遺棄があったとき

- 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき

- 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき

- その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき(DV、性格の不一致、多額の借金など)

離婚原因となる証拠を集める

不倫や暴力が離婚原因の場合は、事前の証拠集めが大切です。

配偶者の浮気や暴力などが原因で離婚する場合は、証拠の有無で離婚の際に有利な条件を獲得できるかどうかが決まります。

不倫や暴力などの法的離婚事由は事実を裏付ける証拠があってこそ法的に認められ、離婚の決定や慰謝料の支払いに結びつきます。

自身で証拠を集めることが難しい、どんな証拠を集めればいいのかわからないときは、弁護士に相談してみてください。

また、興信所等に調査を依頼することも考えられるでしょう。

浮気の証拠集めについては、以下のページで詳しく解説しています。

合わせて読みたい関連記事

離婚後の生活の目処を立てる

離婚後は新しい生活がスタートします。住む場所は決まっていますか?仕事など生活費の確保はできていますか?

まずは「離婚したい」という気持ちを横に置いて、離婚後の生活を考えてみましょう。

離婚後の生活を支えてくれるのは安定した仕事です。専業主婦や扶養内パートの方は「仕事」の確保をしましょう。

住まいに関しても、実家などに頼れる場合は安心ですが、そうでない場合は離婚を切り出す前に内見に行くなど準備を始めましょう。

子供がいる場合には、保育園、小学校など、転校の準備も必要です。

離婚の条件を明確にする

離婚の条件は今後の生活に多大な影響を与えます。

特に専業主婦のようにこれまで配偶者に扶養されていた場合は生活が一変するおそれがあります。

そのため、しっかりと離婚の話し合いの中で決める必要があります。

とくに慰謝料や財産分与は金銭の決め事なので大事なポイントです。

慰謝料については、配偶者が任意に支払ってくれるのであればよいですが、法的には、不倫やDVなどの離婚原因が配偶者になければ支払ってもらう事は難しいでしょう。

財産分与とは、婚姻中に夫婦で築いた財産を2人で分け合うことです。

夫婦共有財産に当たる預貯金・土地・不動産・株式・年金などを離婚する前にどのように分配するのか決めておくといいでしょう。

子供がいる場合の離婚の流れは?

夫婦の間に子供がいる場合でも、基本的に離婚の流れは変わりません。

ただし、子供がいる夫婦の離婚では、通常の離婚条件に加えて、子供に関する離婚条件についても取り決める必要があります。

子供に関して取り決めるべき離婚条件は以下のとおりです。

親権

未成年の子供を監護・養育し、財産を管理する権利と義務のことです。

親権を取り決める際は、どちらが親権を持つ方が子供の福祉(しあわせ)につながるかという観点から子供の福祉を最優先に考えましょう。

※2026年5月までに施行予定の改正民法により、離婚後も父母が親権を行使できる「共同親権制度」が導入される予定です

養育費

離婚後も扶養義務は継続するため、子供と離れて暮らす親は養育費を支払う義務があります。

養育費の金額は当事者間で自由に取り決めることができますが、揉めてしまう場合は、家庭裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするとよいでしょう。

面会交流

子供と離れて暮らす親が定期的に子供と直接または間接的に交流することです。

面会交流の方法や頻度、当日の待ち合わせ方法など、具体的な内容を事前に取り決めておくことが望ましいです。

離婚後の流れ・必要な手続き

離婚届を提出して離婚が成立したら、次に様々な手続きをしなくてはなりません。

必要な手続きは以下のとおりです。

- 住民票の移動・世帯主変更

- 健康保険の変更

- 国民年金の変更

- 財産分与の手続き

- 運転免許証、マイナンバーカード、クレジットカードなどの変更

子供がいる場合に必要な手続き

- 子供の氏の変更(親権者の氏に変更する場合)

- 新戸籍の作成・子供の戸籍の移動

- 学校関係の手続き

- 児童扶養手当や医療費助成制度など公的支援の手続き

離婚したいとお考えなら、離婚問題に強い弁護士にご相談ください

「離婚をしたい」と思っても、離婚の流れや離婚を決めたらすべきことについてはよくわからない方もいらっしゃると思います。

離婚を考えた時には、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは夫婦の問題、離婚問題に詳しい弁護士が多数在籍しており、あなたの状況や、離婚条件について丁寧にヒアリングします。

法的離婚事由がある場合は、どのような証拠があれば有利となるのか、証拠の集め方などもアドバイスします。

また、万が一裁判になっても弁護士は代理人として法廷に立つこともでき、あなたの1番の味方になります。

離婚をお考えの方は、私たちにご相談いただき、新たな一歩を踏み出しましょう。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)