共同親権とは?いつから導入?メリット・デメリットなどをわかりやすく解説

現在は、離婚後に父母のどちらかが親権を持つ「単独親権」が採用されていますが、共同親権についての法案が可決され、共同親権の導入日(改正民法の施行日)が2026年4月1日に決定しました。

共同親権の導入によって、親権争いを回避できることが期待できます。その一方で、離婚後も虐待やDVから逃げられなくなるおそれもあるなど、大きな影響が生じると予想されます。

この記事では、共同親権とはなにか、いつから導入されるのか、共同親権のメリット・デメリットなどについて、最新の情報をふまえて解説していきます。

目次

共同親権とは

共同親権とは、離婚後も父母双方が子供の親権を持つことです。

そもそも、親権とは親が未成熟子を監護・養育し、子の財産を管理する権利であり義務でもあります。

親権の内容は、身上監護権と財産管理権の2つに大きく分けられ、具体的な内容は以下のとおりです。

| 身上監護権 | 子供の監督・保護・養育 | |

|---|---|---|

| 居住指定権 | 子供が住む場所を指定する権利 | |

| 職業許可権 | 職業に就くことを許可する権利 | |

| 身分上の行為の代理権 | 認知の訴え、15歳未満の子供の氏の変更、相続の承認・放棄など身分行為を子供の代わりに行う権利 | |

| 財産管理権 | 子供の財産を管理する 財産にかかわる法律行為を代わりに行う権利 | |

現在の日本の法律では、離婚後は父母のどちらかを親権者と定めなければなりません。

しかし、2024年5月に法律が改正され、離婚後は単独親権か共同親権かを父母の協議によって選択できるようになります。

共同親権が導入される背景

離婚後に共同親権が導入される背景には、以下のような問題が考えられます。

養育費が払われない問題を解決するため

単独親権だと非親権者は子供を育てているという実感がわきにくく、養育費が不払いになってしまうケースも多くあります。

共同親権の導入によって、離れて暮らす親も子育ての責任を実感しやすいことから、養育費の不払いを防ぐ狙いがあります。

離婚後の面会交流が行われない問題を解決するため

単独親権では、離婚後は、子供と離れて暮らす親と子供の交流が途絶えてしまうケースが多く見られましたが、共同親権になれば、別居親にも子供の養育責任があることが明確になるため、面会交流(親子交流)の実施が促進されると期待されています。

子供の連れ去り問題に対応するため

現在では、子供の親権を獲得したい思いから、子供を連れて別居してしまう問題が多く発生しています。

共同親権とすることで、親権問題で争うことも少なくなると期待されるため、こうした子の連れ去り問題を防ぐ狙いもあるでしょう。

共同親権で何が変わる?単独親権との違い

共同親権と単独親権の違いは、「親権を持つのが父母の両方なのか、父母のどちらかなのか」の違いです。

これまで、婚姻中は父母双方に親権がある共同親権でしたが、離婚後は単独親権となり、父母のどちらかを親権者と定めなければ離婚届は受理されませんでした。

しかし、今後は離婚後も共同親権を選択できるため、離婚後も父母双方が親権を持てるようになります。

単独親権では、子育ての重みが父母のどちらかに偏ってしまいがちでしたが、共同親権にすることで、離婚後も父母そろって子育てに関われるようになることが期待されています。

また、父母双方が親権を持ち、子供との関りが深くなれば、子供も両親の愛情を感じやすくなるでしょう。

日本ではいつから共同親権が導入されるのか?

共同親権を導入する法案は、2024年5月17日の参議院本会議で賛成多数により可決し、2026年4月1日に導入されると決定しています。

共同親権の要綱案では、離婚するときに、父母が話し合って「単独親権」にするか「共同親権」にするかを選べるようになるとされています。離婚したからといって、自動的に共同親権になるわけではありませんので注意が必要です。

あくまでも、両親が協議して、どちらにするかを決める仕組みとなっています。離婚したいと考えている方は、親権の選択についてもきちんと理解しておく必要があるでしょう。

海外の共同親権の導入状況は?

日本ではこれから施行される「共同親権」ですが、海外では何年も前から共同親権が導入されています。

法務省の調査(令和2年発表)によると、共同親権を認めている国と認めていない国は、以下の表のとおりです。

| 共同親権を認めている国 | アメリカ(ニューヨーク州・ワシントンDC)、カナダ(ケベック州・ブリティッシュコロンビア州)、アルゼンチン、ブラジル、メキシコ、インドネシア、韓国、タイ、中国、フィリピン、イタリア、イギリス(イングランドおよびウェールズ)、オランダ、スイス、スウェーデン、スペイン、ドイツ、フランス、ロシア、オーストラリア、サウジアラビア、南アフリカ |

|---|---|

| 共同親権を認めていない国 | インド、トルコ、(日本) |

日本は先進国でありながらこれまで単独親権となっていました。

しかし、近年では国際結婚をする方も増えているため、こうした法制度の違いが争いを招いていました。

今後、日本も共同親権になることで、こうした争いが少しでも減ることが期待されています。

共同親権を導入するメリット

共同親権の導入によって、以下のようなメリットを受けられることが考えられます。

- 離婚時に親権争いを回避しやすい

- 離婚後でも両親ともに子育てに関われる

- 養育費の不払いを防ぎやすい

- 面会交流が実施されやすい

離婚時の親権争いを回避しやすい

離婚後も共同親権を選択できるようになることで、親権争いを避けられる場合もあります。

現在の法律では、離婚時に親権者を父母どちらかに定めなければなりません。

父母双方が親権者になりたいと主張していれば、話し合いが進まず離婚できないだけでなく、調停や裁判に発展する可能性もあります。

しかし、共同親権であれば父母双方が親権を持てるため、親権の争いを避けることができ、離婚成立までスムーズに進める可能性が高まります。

離婚後でも両親ともに子育てに関われる

離婚後も共同親権とすることで、父母双方が積極的に子育てに関わることができ、子供の利益につながるでしょう。

現在の単独親権制では、親権者となった親が、子供を育てる義務や責任を一人で抱え込んでしまうケースも少なくありません。

しかし、共同親権では、父母双方が親権を持つため、離婚後も父母双方が話し合って子供について考えられ、協力して子育てができるといえます。

また、協力して子育てをしていくことは、子供が両親のどちらからも愛されていると実感でき、健やかな成長につながるでしょう。

養育費の不払いを防ぎやすい

共同親権となることで、養育費の不払いを防ぐことが期待できます。

養育費は、子供を監護・養育するために必要なお金です。

親と子供は離婚をしても縁が切れることはないため、親権者・非親権者に関わらず、離婚後も親は子供を扶養する義務を負っています。

しかし、単独親権の現在は、離れて暮らす非親権者が「子供の親」であるという認識が薄まってしまい、養育費が不払いになってしまうケースも少なくありません。

その点、共同親権では、父母双方が子育てに深くかかわることができます。子供との絆を強く感じ、養育費の支払いに前向きになれる親が増える可能性があります。

また、共同親権の導入とともに、養育費に関しても新たな制度の導入が検討されており、養育費の不払いが発生しても、回収しやすくなることが期待されています。

養育費については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

面会交流が実施されやすい

現在の単独親権では、親権者が非親権者と子供を会わせないなど、親子の交流が途絶えるケースも多く、問題視されてきました。

共同親権になれば、別居親にも子供の養育責任があることが明確になり、面会交流に責任を持って臨んでもらえる可能性が高まります。

面会交流については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

共同親権を導入するデメリット・問題点

共同親権制には、賛成意見だけでなく反対意見も多くあります。

その理由として以下のようなものが挙げられます。

- DVやモラハラが継続するおそれがある

- 子供の負担が増える可能性がある

- 教育方針などの決定に時間がかかりやすい

- 遠方への引っ越しが制限されやすい

DVやモラハラが継続するおそれがある

共同親権だと、父母双方が親権を持っていますので、離婚後も元配偶者と連絡を取り合わなければなりません。そのため、DVやモラハラの被害が継続してしまうおそれがあります。

改正案では、一方の親や子供がDVやモラハラの被害を受けており、共同親権にした場合、子供の利益を害すると裁判所が認めるケースでは、「単独親権」としなければならないとされています。

しかし、裁判所がどのような基準で「子供の利益を害するため単独親権とする」と判断するのかが問題となります。

例えば、DVやモラハラの証拠がないような場合には、子供の利益を害すると認定してもらえず、単独親権とするべきケースではないと判断されてしまうおそれもあります。

共同親権の導入においては、こうしたDVやモラハラの被害が継続しないように、制度の整備や配慮が必要でしょう。

子供の負担が増える可能性がある

共同親権のメリットに、定期的な充実した面会交流の実施が挙げられます。

しかし、片方の親が遠方に住んでいるケースなどでは、面会交流に長時間の移動を頻繁に行うなど、子供の負担が増える可能性もあります。

また、共同親権では父母双方が親権者となりますので、父母の意見に相違が生まれると子供が板挟みになってしまい、精神的負担が大きくなってしまうことも考えられます。

教育方針などの決定に時間がかかりやすい

単独親権では、子供に関することは親権者が単独で決める権利を持っており、スムーズに物事を決められていました。

しかし、共同親権では父母双方が親権者であるため、お互いに話し合って決めていかなければなりません。

そのため、教育方針など意見が食い違ってしまう場合は、スムーズに話が進まず、子供に不利益が生じることも考えられます。

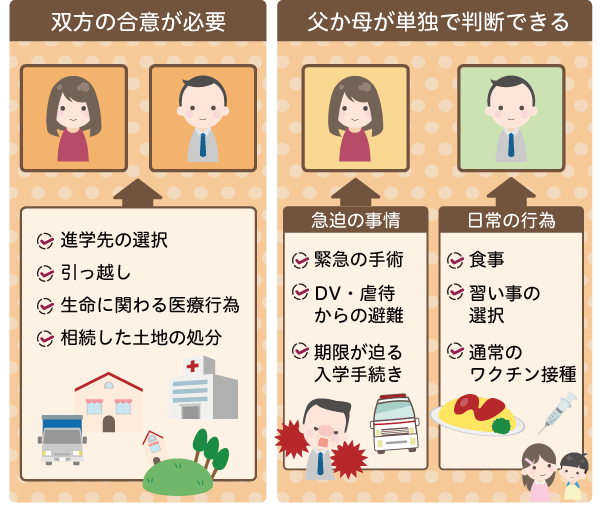

ただし、共同親権であっても、日常の食事や習い事の選択、緊急の手術など、父か母が単独で判断できるケースもあります。

一方、父母双方の同意が必要なものもあり、話し合いで折り合いが付かない場合は家庭裁判所の手続きを利用し、議論を進めていくことになります。

遠方への引っ越しが制限されやすい

共同親権となれば、離れて暮らす親と子供が定期的な面会交流をすることになるでしょう。そのため、離婚しても親同士がある程度近くに住んでいる方が、都合が良いといえます。

「実家の近くに住みたい」「仕事のことを考えて引っ越しをしたい」と思っていても、面会交流のことがあり、引っ越し先が制限されてしまうことはデメリットとなります。

既に離婚している場合でも共同親権は認められる?

すでに離婚している場合でも、法律が施行されたからといって、自動的に単独親権が共同親権に変わるわけではありません。

2026年4月1日以降は、家庭裁判所に親権者変更調停を申し立てることで、単独親権から共同親権への変更を求めることができます。

ただし、調停で合意するだけでは足りず、共同親権への移行が子供の利益になると裁判所に認められる必要があります。

また、共同親権への変更を拒否したい場合も、家庭裁判所で調停を行い、話し合うことが必要です。

離婚後の親権者の変更についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

親権者変更(共同親権への移行)の可否を判断するポイント

家庭裁判所は、共同親権への変更について判断するときに、主に以下のような事情を考慮します。

- 親権者を定めた父母の協議の経過

- 親権者を定めた後の事情の変更

- その他、子供の利益に関わる事情

共同親権への変更が認められやすいケース

- 父母双方が共同親権を希望している

- 子供自身が共同親権を希望している

- 現在の親権者の監護状況に重大な問題がない

- 父母間で合意が得られており、育児放棄など特段の問題がない

共同親権への変更が認められにくいケース

- 子供や父母の一方が、DVやモラハラをする懸念がある

- 父母間で合意がない

- 親権者を変更すると、子供や家庭に不都合が生じる可能性が高い

家庭裁判所は、子供の利益を最も大切にします。親権の変更は、簡単に決まるわけではありません。

共同親権は拒否できるのか?

共同親権の導入後に、共同親権を拒んで、単独親権にすることは可能です。ただし、相手方が共同親権を望んで、親権者変更調停を申し立てるおそれがある点に注意しましょう。

調停で合意できなければ、家庭裁判所が審判によって共同親権を認めるかを判断します。DVやモラハラ、虐待など、共同で親権を行うことが困難な事情がある場合には、単独親権が選ばれます。

共同親権を取るためのポイントとは

共同親権を取得するには、以下の3つのポイントを押さえておきましょう。

子供を虐待しない

子供を虐待すると、「子供の利益を害する」と判断され、共同親権が認められない可能性が高まります。

DVをしない

配偶者へのDVも共同親権が制限される理由となります。

DVには、身体的暴力だけでなく、精神的DV、経済的DV、性的DVなどがあり、加害者は加害意識を持っていなくても、被害者は深い傷を負っている場合があります。

DVは決して行わないようにしましょう。

離婚に強い弁護士に相談する

虐待やDVに該当するかは、専門的な知識が必要となります。

また、離婚に強い弁護士であれば配偶者の説得方法や説得に応じない場合の対処法について親身に助言してくれるでしょう。

共同親権が取れない場合の対処法

共同親権とするのが難しい場合には、以下の対処法を検討します。

面会交流を充実させる

共同親権が取れない場合は、面会交流を充実させることによって子供との関りを維持すると良いでしょう。

そのためにも、離婚時に面会交流の方法や頻度について、きちんと取り決めておくことが大切です。

何の取り決めもせず離婚してしまうと、子供との面会を拒否され、なかなか子供に会えない事態になりかねません。

親権に強い弁護士に相談する

親権の問題は弁護士への相談をおすすめしています。

親権の問題は複雑で、事案によって何が最善策なのかは様々です。

親権の問題は親権に強い弁護士に相談し、状況に応じたアドバイスをもらうようにしましょう。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

共同親権についてのQ&A

共同親権で再婚した場合、子供の親権者は誰になりますか?

再婚しただけであれば、子供の親権者は実父母であり、共同親権は維持されます。

しかし、実父母の一方の再婚相手と子供が養子縁組をすると、実父母の一方とその再婚相手(養親)が子供の共同親権者となります。

実父母の一方は、もう一方の実父母の再婚と養子縁組によって、親権を失うことになるので注意が必要です。

なお、子供が15歳未満であれば、養子縁組には法定代理人である共同親権者双方の承諾が必要となります。そのため、実父母の一方が再婚や養子縁組に反対し、養子縁組について承諾しないケースもあるでしょう。

この場合、家庭裁判所に申し立てれば、父母どちらか一方の承諾によって、再婚相手と子供を養子縁組させられる可能性があります。

未婚の場合でも共同親権は認められますか?

未婚で出産した場合は、父親が認知することで子供と父親に法律上の親子関係が生じます。

これまでの法律では、認知をしたからといって父親に親権が与えられるわけではなく、母親の単独親権となっていました。

しかし、家族法制の見直しに対する要綱案では、父親が認知をした場合、父母の協議により父母双方を親権者とする共同親権の導入が見込まれています。

共同親権とし、子供を父母双方で育てていくことにより、子供の健やかな成長につながることとが期待されます。

共同親権の場合、子供の苗字はどうなりますか?

共同親権になった後でも、子供の苗字が離婚によって自動的に変更されることはありません。子供の苗字は婚姻中のままです。

同居している親と同じ苗字にしたい場合には、家庭裁判所で「子の氏の変更許可申立」を行う必要があります。

申立人は、子供が15歳未満なら親権者であり、15歳以上なら子供本人です。裁判所の許可を得たら、市区町村役場で入籍届を提出して、戸籍を移すことで苗字が変更されます。

なお、同居している親権者と、子供の苗字が異なっていても法律上は問題ありません。生活上の不便を感じる方は、申立てを検討すると良いでしょう。

離婚後の親権について不明点があれば弁護士へご相談ください

共同親権とは、父母双方が親権者となり子供を育て、子育ての責任を双方が負うことです。

大切な子供に関わる法律の改正は、これから離婚をお考えの方も、すでに離婚をしている方も不安に思われることでしょう。

共同親権については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、法律の専門家であり、離婚に詳しい弁護士が多数在籍しております。

ご相談者様のお悩みやご不安を丁寧にヒアリングし、分かりやすく説明していきます。

また、離婚に詳しい弁護士が、これまでのノウハウを生かし、ご相談者様の状況に応じた最善の対応をいたします。

共同親権について、気になることがあればお気軽にご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)