婚姻費用の計算方法をわかりやすく解説!算定表の見方や増減するケースなど

婚姻費用とは、夫婦や子供が別居中でも生活を維持するために支払われる生活費のことです。離婚前に別居した場合、収入の多い側が少ない側へ支払うのが一般的ですが、子供の養育状況や収入の差によっては逆になることもあります。

婚姻費用の金額は、裁判所が公表している婚姻費用算定表や計算式を使って算出されます。

この記事では、婚姻費用の基本的な仕組みから計算方法、増減するケースまで、初めての方にもわかりやすく解説します。

目次

婚姻費用の金額はどうやって決まる?

婚姻費用は夫婦それぞれの年収や子供の年齢・人数などを基に計算されます。

具体的な金額は夫婦で話し合って自由に決めることもできますが、裁判所が公表している婚姻費用算定表をもとに計算されることが多いです。

婚姻費用算定表とは、標準的な婚姻費用の相場を調べるためのツールであり、家庭裁判所で取り決めを行う場合等でも利用されています。

法律に詳しくない一般の方であっても、裁判所のウェブサイトに掲載されていますので気軽に利用することができます。

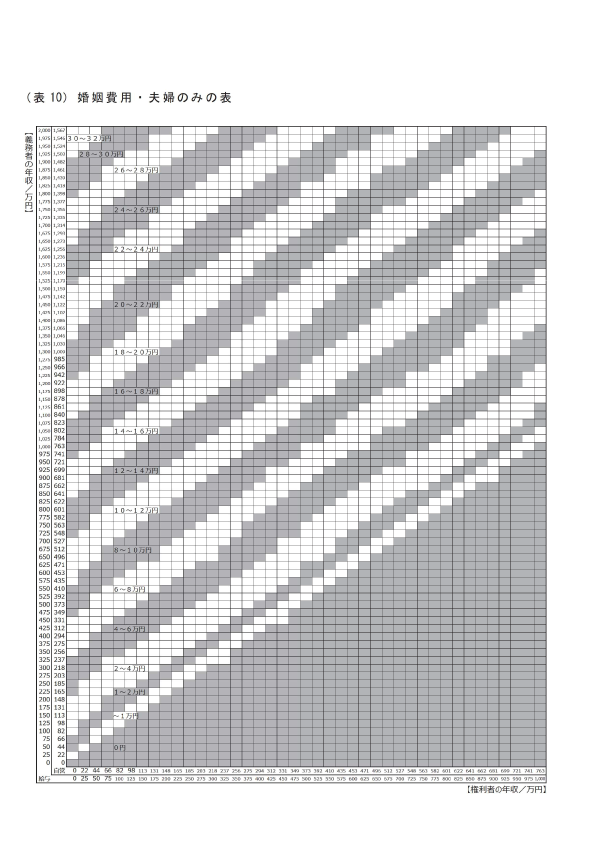

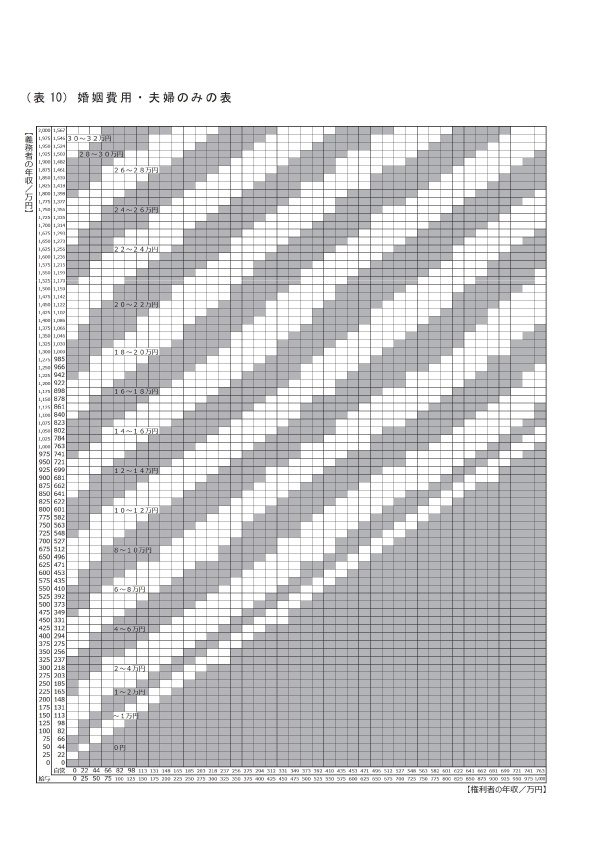

婚姻費用算定表の見方

婚姻費用算定表とは、標準的な婚姻費用の相場を調べるためのツールで、裁判所のウェブサイトから利用することができます。

婚姻費用算定表の見方は、次のとおりです。

- ご自身の家族構成(子供の有無、子供の人数・年齢)に応じた婚姻費用算定表を選びます

- 算定表のタテ軸から義務者(婚姻費用を支払う側)の年収を探します

- 算定表のヨコ軸から権利者(婚姻費用を受け取る側)の年収を探します

- タテ軸とヨコ軸の交わる箇所が標準的な婚姻費用の月額です

婚姻費用算定表に次の具体例をあてはめて、婚姻費用の相場を求めてみましょう。

具体例子供なし、夫の年収800万円(給与所得)、妻の年収200万円(給与所得)の場合

- (表10)婚姻費用・夫婦のみの表を使用

- タテ軸の左側(義務者・給与)800をチェック

- ヨコ軸の下側(権利者・給与)200をチェック

- 交わる箇所、10~12万円(より近いのは12万円)が婚姻費用の月額です

婚姻費用を今すぐ知りたい方は自動計算ツールがおすすめ

婚姻費用の適正額の算出方法は複雑で分かりにくいものですが、自動計算ツールを使えば、難しい計算式や専門知識がなくても、必要な数字を入力するだけで簡単に計算できます。

手早く婚姻費用の目安を知りたい!という方は、夫婦の年収や子供の人数などの必要項目を入力するだけでおおよその金額を算定できる、以下の婚姻費用計算ツールを活用ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用の計算方法

婚姻費用は算定表の元となる計算式を用いて金額を求めることもできます。

具体的な金額を知りたい方や、婚姻費用算定表にあてはまらない方(子供が4人以上いるなど)は、次の計算方法を用いてみましょう。

婚姻費用の計算方法

- 夫婦それぞれの年収を確認する

- 夫婦それぞれの基礎収入を算出する

- 権利者世帯に配分される婚姻費用を計算する

- 義務者が支払う婚姻費用分担額を計算する

①夫婦それぞれの年収を確認する

婚姻費用の金額を求めるにあたり、まずは夫婦それぞれの年収を確認します。

給与所得者の場合会社員・パート・派遣社員などの給与所得者の場合、次のような資料から年収を証明・確定します。

- 勤務先から取得できる、源泉徴収票の支払金額(控除される前の金額)

- 市区町村役場で取得できる、課税証明書の給与収入(給与の総額)

- 必要に応じて、給与明細や賞与明細など

自営業者の場合自営業者の場合、確定申告書の課税される所得金額(控除された後の金額)に、基礎控除や青色申告控除などの実際に支出されていない費用を加算して、年収を証明・確定します。

②夫婦それぞれの基礎収入を算出する

年収が確認できたら、夫婦それぞれの基礎収入を算出します。

婚姻費用の計算における基礎収入とは?基礎収入とは、年収から税金や社会保険料、職業費、特別経費などを差し引いた、実際に生活費にあてられるべき収入のことをいいます。

婚姻費用の基礎収入は、実務上は個別に計算するのではなく、年収×基礎収入割合という計算式を用いて算出します。

基礎収入割合は、給与所得者と自営業者それぞれの年収額に応じて何%というように設定されています。

| 給与所得者 | 割合 |

|---|---|

| 0~75万円 | 54% |

| ~100万円 | 50% |

| ~125万円 | 46% |

| ~175万円 | 44% |

| ~275万円 | 43% |

| ~525万円 | 42% |

| ~725万円 | 41% |

| ~1325万円 | 40% |

| ~1475万円 | 39% |

| ~2000万円 | 38% |

| 自営業者 | 割合 |

|---|---|

| 0~66万円 | 61% |

| ~82万円 | 82% |

| ~98万円 | 59% |

| ~256万円 | 58% |

| ~349万円 | 57% |

| ~392万円 | 56% |

| ~496万円 | 55% |

| ~563万円 | 54% |

| ~784万円 | 53% |

| ~942万円 | 52% |

| ~1046万円 | 51% |

| ~1179万円 | 50% |

| ~1482万円 | 49% |

| ~1567万円 | 48% |

③権利者世帯に配分される婚姻費用を計算する

夫婦それぞれの基礎収入が算出できたら、婚姻費用を受け取る権利者世帯に割り当てられる婚姻費用を、生活費指数を用いて計算していきます。

生活費指数とは?生活費指数とは、家庭の中でその人に割りあてられるべき生活費の割合のことです。

夫婦に子供がいる場合、子供との同居状況に応じた生活費指数で婚姻費用を計算します。

親ひとりの生活費指数を100とし、子供の年齢によって次のように定められています。

| 親 | 権利者 | 100 |

|---|---|---|

| 義務者 | 100 | |

| 子供 | 15歳以上の子 | 85 |

| 14歳以下の子 | 62 |

権利者世帯に分配される婚姻費用の計算式

(権利者の基礎収入+義務者の基礎収入)× (権利者の生活費指数 + 権利者と同居する子供の生活費指数計)(権利者の生活費指数 + 義務者の生活費指数 + 子供の生活費指数計)

④義務者が支払う婚姻費用分担額を計算する

権利者世帯に分配される婚姻費用が計算できたら、義務者が支払う婚姻費用分担額を計算します。

義務者が支払う婚姻費用の計算式

権利者世帯に分配される婚姻費用 – 権利者の基礎収入

ここまでの計算で、義務者が支払う婚姻費用の年額が求められたので、最後に「12」で割れば婚姻費用の月額が算出できます。

婚姻費用の計算例

婚姻費用の計算方法に次の具体例をあてはめて、義務者が支払う婚姻費用を実際に計算してみましょう。

具体例夫(義務者)の年収600万円、妻(権利者)の年収200万円、いずれも給与所得者

妻が子供2人(16歳と12歳)を連れて別居した場合

| ①夫婦それぞれの年収 |

|

|---|---|

| ②夫婦それぞれの基礎収入 |

|

| ③権利者世帯に分配される婚姻費用 | 236万3227円 <計算式> 332万円×247347

|

| ④義務者が支払う婚姻費用 | 150万3227円 ※月額12万5268円 <計算式> 236万3227円-86万円

|

したがって、このケースで義務者の夫が支払う婚姻費用は、150万3227円(月額12万5268円)となります。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

婚姻費用が増減するケース

| 増額するケース |

|

|---|---|

| 減額するケース |

|

婚姻費用算定表や計算式を使って算出される婚姻費用は、あくまで目安にすぎません。実際には、家庭の状況や個別の事情によって、金額が増えたり減ったりすることもあるでしょう。

たとえば、教育費や医療費など高額な支出が見込まれる場合には、その分を考慮して婚姻費用が増額されることがあります。

一方で、専業主婦(夫)であっても、子供がすでに小学生以上であれば「働く能力がある」と判断され、一定の収入があるものとして計算されることもあります。

このような潜在的稼働能力とは、現時点で収入がなくても、働いて収入を得る力があるとみなされることを意味します。

たとえば、婚姻費用を有利にするために意図的に仕事を辞めた場合などは、実際の収入がなくても、収入があるものとして扱われる可能性があるでしょう。

婚姻費用に関するご相談は弁護士法人ALGにお任せください

婚姻費用は、受け取る権利者も、支払う義務者も適正額を把握しておくことが大切です。

とはいえ、婚姻費用算定表から具体的な金額を求めることは難しく、計算式も複雑でわかりにくいことから、ご自身の状況に合った婚姻費用を知りたい場合は、離婚問題に詳しい弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士法人ALGでは離婚問題に精通した弁護士が多く在籍していて、婚姻費用を受け取る権利者側、支払う義務者側、それぞれのお悩みに寄り添ったアドバイス・サポートが可能です。

婚姻費用だけでなく、離婚や夫婦関係に関する不安や疑問も、お気軽にご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)