婚姻費用の分担請求調停|申立ての流れや知っておくべきポイント

婚姻関係にある夫婦には生活するための必要な費用を収入に応じてお互いに分担する義務があります。

そのため、別居した場合には、収入の少ない方が収入の多い方に「婚姻費用」を請求することができます。

しかし、法律上の夫婦である限り、婚姻費用の支払いは法律上の義務にもかかわらず、なかには支払いを拒否する配偶者もいます。

そのような場合には婚姻費用分担請求の調停を申し立てる流れになりますが、適切な婚姻費用を受け取るために、調停手続きではどのような点に気を付ければいいのでしょうか。

一方で、夫婦の一方が他方に対し婚姻費用を請求できないケースはあるのでしょうか。

この記事では、婚姻費用の分担請求調停について詳しく解説していきます。

目次

婚姻費用とは

婚姻費用とは、夫婦と未成熟子が一般的な社会生活を送っていくうえで必要な費用をいい、婚姻関係にある夫婦は、収入に応じて、婚姻費用を分担する義務を負います。

そのため、夫婦が別居した場合には、収入の少ない方の配偶者が他方配偶者に対し、別居開始から離婚成立時までの間、請求することができます。

婚姻費用に含まれるもの

婚姻費用は生活に必要な費用全般となり、以下のようなものが含まれます。

- 家族全員の食費や光熱費、被服費などの生活費

- 家賃や固定資産税など、住宅の維持に必須となる居住費

- 保育園代や学費、習い事の月謝など、子供の教育費

- 通院費、治療費などの医療費

- 交友関係の維持やストレス解消など、常識的に必要と考えられる範囲の交際費や娯楽費

請求できる期間

婚姻費用を請求できるのは、基本的には、別居後、婚姻費用の請求をした時から、別居解消または離婚が成立するまでの期間となります。そのため、離婚後は婚姻費用を支払ってもらうことはできません。

請求できる条件

- 収入が配偶者よりも少ない

- 婚姻関係にある

しかし、上記要件を満たしても、請求する側の事情によっては請求できない場合もあるので、ご自身が婚姻費用を請求できるのかについて、次項で確認していきましょう。

婚姻費用については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

婚姻費用を請求できないケース

以下のケースでは、婚姻費用を請求できない、または減額される可能性があります。

有責配偶者からの婚姻費用分担請求である場合

1) 自分から勝手に別居した場合

夫婦には民法で定められている同居義務があります。

そのため、「正当な理由」もないのに、配偶者が他方配偶者に無断で別居した場合には、「同居義務違反」となり、配偶者から他方配偶者への婚姻費用分担請求は認められない、または婚姻費用の減額となる可能性があります。

しかし、別居に至った時点で既に婚姻関係が破綻している場合や別居の主な原因が他方配偶者にある場合、著しい性格の不一致がある場合などは、別居に「正当な理由」があるとされるため、無断で別居したとしても、婚姻費用分担請求は否定されません。

別居に至った理由を具体的に判断する必要があります。

2) 自分が別居する原因を作った場合

自らの不貞行為(不倫)やDV、モラハラなどが、夫婦関係の破綻、別居の原因になったのであれば、原因を作ったのが自分であるのに(有責配偶者)、別居をしたうえで、他方配偶者に婚姻費用の分担を求めるのは身勝手な行為であるため、婚姻費用の金額が低額になるかもしくは認められない場合があります。

相手が子供を引き取って養育している場合

自分の方が収入が低くても、相手が子供を引き取って養育している場合には、婚姻費用の請求が認められない場合があります。

婚姻費用の分担請求調停とは

婚姻費用の分担請求調停とは、婚姻費用について夫婦で話し合いがまとまらない場合に家庭裁判所の手続きの中で、話し合いを進める方法です。

調停では調停委員を挟んだ話し合いとなり、円満な解決を目指していきます。

調停では、1人ずつ交互に調停委員と話をしていき、双方の収入、資産、子供の有無、どちらが子供と同居し養育するかなどを考慮して婚姻費用の分担額を決めていきます。

調停で話し合いがまとまると、話し合った内容をまとめた調停調書が作成されます。

調停調書は債務名義としての効力があり、配偶者が婚姻費用を支払わなかった場合に強制執行を申し立て、直ちに財産の差し押さえができます。

婚姻費用の分担請求調停にデメリットはある?

調停申立て自体にデメリットはほとんどありませんが、申立てや調停期日への出席などの手間がかかるほか、解決までに時間がかかります。

では、婚姻費用について調停で合意することにデメリットはないのでしょうか?

調停手続きでは、当事者がお互いに必要な資料を提出し、それをもとに、調停委員を介して、十分に話し合いを行ったうえで、婚姻費用についての合意に至るため、その後、多少の事情の変更が生じたとしても、いったん合意した婚姻費用額の増減額請求が認められにくいというデメリットがあります。

婚姻費用の分担請求調停の流れ

調停は調停委員を間に挟み、夫婦の問題を円満に解決することを目指す手続きです。

では、調停はどのような流れで行われるのでしょうか。見ていきましょう。

【調停の流れ】

- 家庭裁判所に申し立てる

- 第1回期日の日程調整

- 第1回期日の実施

- 第2回目以降の期日

- 調停成立

- 調停不成立

必要書類を準備したら、家庭裁判所に婚姻費用の分担請求調停を申し立てます。書類は受領されると不備をチェックされ、問題なければ調停の期日調整に移行します。

第1回目期日の調整が裁判所主導で行われます。ご自身から相手方に連絡する必要はありません。第1回期日は申し立てからおよそ1ヶ月後に調整されます。

家庭裁判所で期日が開かれます。調停は審判よりも長く、1回で2時間ほどかかるケースもありますので、時間に余裕をもって臨みましょう。

双方の言い分をヒアリングするため、調停は複数回行われるのが一般的です。複数回の話し合いを経て、合意に至れば調停が成立します。

双方が調停の内容に合意できれば調停は成立です。成立後は「調停調書」が作成されます。

合意したにも関わらず婚姻費用が支払われない場合は、調停調書に基づき強制執行の申し立てをすることで、直ちに財産を差し押さえることができます。

双方が調停の内容に合意できない場合は調停不成立にすることができます。無理に合意する必要はなく、審判に移行します。

調停は何回くらいあるのか

調停は平均で月1回程度行い、次の期日を決めていきます。

双方の都合が合えばいいのですが、都合が合わない場合は次回期日がなかなか決まらず、長期化しやすくなります。

調停は一般的に3~4回行われます。そのため、半年~1年ほど続く場合もあるでしょう。

調停が不成立となったら審判へ移行

婚姻費用の分担請求調停が不成立となった場合は自動的に審判へ移行します。

審判とは、双方の事情を確認した裁判官が公平な金額を決定し、解決を図る手続きです。

審判で婚姻費用の金額が確定しても相手が支払わないケースも考えられます。

そのよう場合でも裁判官が決めた内容をまとめた審判書が債務名義としての効力をもつため、それをもとに強制執行の申し立てをすることで直ちに財産を差し押さえることができます。

もし、審判の内容に納得がいかない場合は裁判所に即時抗告の手続きを取ることが可能です。

即時抗告は裁判所に「もう一度判断してください」と申立てる手続きです。

しかし即時抗告をするには2週間という期限があるため、注意が必要です。

調停が不成立になりやすいケース

婚姻費用の分担請求調停は一般的には1~2回の調停期日で成立することが多いですが、なかには以下のような事情で不成立となるケースもあります。

どのようなケースか見ていきましょう。

相手が支払いを拒否する

調停はあくまでも話し合いの手続きであるため、相手が婚姻費用の支払いを頑なに拒否している場合は調停不成立となります。

婚姻費用額について合意ができない

婚姻費用の支払いには合意できていても、具体的な婚姻費用の金額で折り合いがつかないケースもあり、その場合には調停不成立となります。

相手が調停に来ない

婚姻費用を支払うつもりがない場合は、相手が調停に来ないことも考えられます。

その場合、申立人のみが調停委員と話し、次回の調停期日を決め、相手の対応を待つこともありますが、1~2回様子を見て相手が来る見込みがない場合は調停不成立となります。

相手が収入に関する資料を提出しない

婚姻費用の分担請求調停では、単に支払いの合意を得るだけでなく、金額についても話し合うのが重要です。

そのためには双方の収入を明らかにする必要がありますが、相手が収入に関する資料を提出しないと、適切な金額が判断できないため調停不成立となります。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

婚姻費用分担請求調停に関して知っておくべきポイント

婚姻費用の分担請求調停を行うためには、知っておくべきポイントがあります。

- 婚姻費用の相場

- 調停で聞かれること

- 申立て方法・必要書類

- 申立て費用

次項からはそれぞれについて詳しく解説していきます。

婚姻費用の相場

夫婦それぞれ状況が違うため、婚姻費用額に相場はありません。夫婦間の話しあいで合意さえできれば、好きなように婚姻費用額を決めることができます。

しかし、夫婦の話し合い中に揉めてしまい、調停手続きや審判手続きに移った場合、裁判所では婚姻費用算定表を参考に、金額を決定します。

婚姻費用算定表とは?

誰もが簡単に婚姻費用の相場を算出できるように、家庭裁判所の裁判官らで構成される「東京・大阪養育費研究会」が令和元年に公表したものです。

婚姻費用算定表は子供の有無・人数・子供の年齢に応じていくつか種類があるため、まずはご自身の家族構成に合ったものを探しましょう。

表を探したら、夫婦の年収の欄を見ます。婚姻費用を支払う側を「義務者」、受け取る側を「権利者」といいます。

義務者の年収と権利者の年収が交差するところが、義務者が支払うべき婚姻費用の相場となります。

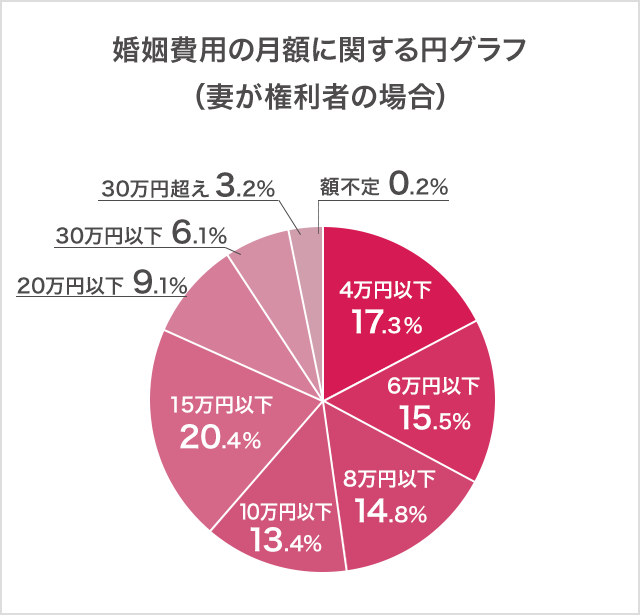

以下の裁判所が公表しているデータによると、婚姻費用の相場は月額4万円~15万円となっています。

参考:令和3年司法統計年報 家事編

婚姻費用の計算ツール

婚姻費用の計算は婚姻費用算定表があっても、どの表がご家庭に当てはまるのか、相場はいくらなのか分からないことも多いと思います。

そこで、弁護士法人ALGでは、婚姻費用の計算ツールをご用意しました。

婚姻費用を受け取る側の年収、支払う側の年収、子供の年齢などを入力するだけで簡単に婚姻費用の相場を算出することができます。

しかし、あくまでも相場であり、夫婦ごとに婚姻費用は変わってくるため、詳しくは弁護士にご相談ください。

調停で聞かれること

調停では調停委員が夫婦それぞれに質問をし、それに答える形で行われます。

そして調停委員と裁判官は夫婦から聞き取った内容を踏まえて、婚姻費用分担額を算定して提示したり、調停による解決が可能か否かを確認したりします。

そのため、婚姻費用の分担請求調停では以下のような事項を聞かれるでしょう。

- 資産や夫婦それぞれの年収

- 子供の有無や人数、年齢

- これまでの生活状況

- 調停を申し立てた経緯

- 希望する婚姻費用額 など

調停では、調停委員の質問に対し真摯に答えましょう。嘘をつくと調停委員の印象が悪くなり、不利な調停となってしまう可能性もあります。

婚姻費用の分担請求調停で聞かれることについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

申立て方法・必要書類

夫婦の話し合いがうまくいかず、調停を申し立てる際は夫婦のどちらかを申立人とします。

また、申立先の家庭裁判所は、基本的に相手方となる配偶者の住所地を担当する裁判所です。

婚姻費用の分担請求調停を申立てるためには、以下の書類が必要となります。

【必要書類】

- 申立書及びその写し1通

- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)

- 申立人の収入関係の資料(源泉徴収票、給与明細、確定申告書等の写し)

- その他裁判所から求められる書類(事情説明書、進行に関する照会回答書、連絡先等の届出書 など)

申立書は家庭裁判所の窓口かホームページでもダウンロードすることができます。

ダウンロード・記入例は以下のリンクでできますので、ぜひご活用ください。

申立て費用

申立てにかかる費用は以下のとおりです。

- 収入印紙(1200円分)

調停申し立ての際には申立書に1200円分の収入印紙を貼って提出する必要があります。 - 郵便切手(1000円程度)

裁判所が書類を郵送するための郵便切手も裁判所が指定する金額分(裁判所により異なるが1000円程度のところが多い)を収める必要があります。 - 戸籍謄本取得費用(450円)

手数料の納付先は各市区町村役場です。 - その他の実費(1000円程度)

調停に出向くための交通費や調停調書を交付してもらうときの手数料等がかかります。

その他、弁護士に依頼した場合は弁護士費用がかかります。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

弁護士へ婚姻費用分担請求調停について相談するメリット

婚姻費用の分担請求調停を弁護士に相談するメリットは以下のとおりです。

調停申立ての準備を任せることができる

調停申立てに必要な書類の準備や申立書の作成を任せることができるため、負担を軽減することができます。

調停期日に出席または同席してもらえる

調停では緊張して調停委員からの質問にうまく答えられない可能性もありますが、弁護士が調停期日に出席または同席してもらえれば、あなたの代わりに、適切な回答をすることができるため、精神的にも安心できるでしょう。

適切な金額を受け取れる可能性が高まる

婚姻費用算定表を用いて算定された金額は、必ずしもすべての夫婦にとって納得できるものではありません。

弁護士が入ることで、調停委員に適切な金額を法律的、論理的に主張することができます。

弁護士費用はどのくらい?

婚姻費用の分担請求調停を弁護士に依頼した場合、弁護士費用がかかります。

旧報酬規程(調停事件)による弁護士費用の内訳と相場は以下のとおりです。

なお、現在は、旧報酬規程は廃止されており、弁護士事務所が自由に弁護士費用を決めることができるようになりました。

そのため、弁護士費用は依頼する弁護士事務所によって異なるため、依頼前は見積もりを取ることをおすすめします。

| 項目 | 内容 | 支払い時期 | 旧報酬規程相場 |

|---|---|---|---|

| 法律相談料 | 法律相談の費用 | 相談時 | 30分5000~1万円 |

| 着手金 | 弁護士に依頼するときに最初に払う費用 | 依頼時 | 20万~50万円 |

| 成功報酬 | 結果に応じて支払われる費用 | 終了時 | 20万~50万円 |

| 日当 | 弁護士が事務所を離れて遠方に出張する場合の費用 | 終了時またはその都度 | 半日3万円・1日5万円程度 |

| 実費 | 弁護士が事件処理するうえで必要になった費用 | 終了時またはその都度 | 数千円程度 |

なお、上記の表は婚姻費用の分担請求調停だけを弁護士に依頼した場合のものです。

離婚調停も同時に申し立てる場合、特に成功報酬は離婚成立、離婚条件によって算定された金額も加算されるため、上記の相場を大幅に上回ることもあります。

弁護士法人ALGでは無料相談を行っております。弁護士費用についても真摯にお答えしていますので、まずは一度ご相談ください。

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停は同時に申し立てることが多い

婚姻費用の分担請求調停と離婚調停を同時に申し立てることが多くあります。

そのメリット・デメリットを見ていきましょう。

【メリット】

生活の不安を解消できる

別居後、離婚が成立するまでの間、生活に困窮しかねない状況を回避できるのが、離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申立てるメリットの1つです。

受け取れる婚姻費用の金額が増える

婚姻費用の支払いは、婚姻費用分担請求調停の申立時からとするのが裁判所の実務的な取り扱いです。

そのため、離婚をしたい場合には、離婚調停と一緒に申し立てておけば、調停成立時に、申立時にまでさかのぼって、婚姻費用を受け取ることができます。

【デメリット】

結局婚姻費用がもらえないことがある

婚姻費用は夫婦が婚姻関係にある場合のみ請求できます。そのため、離婚調停がすんなりと進んでしまった場合には婚姻費用を受け取れないこともあります。

紛争が長期化する

婚姻費用の調停と離婚調停を同時に申し立てた場合、生活の困窮を救うために、まずは婚姻費用の話しあいから始まります。

婚姻費用の調停も1回の期日だけで終わるとは限らないため、結果的に離婚が遅れることで紛争が長引いてしまう可能性もあります。

離婚調停と婚姻費用の分担請求調停を同時に申立てたい場合は調停を並行する負担も大きいため、弁護士に依頼することをおすすめします。

未払いの婚姻費用は、婚姻費用分担請求調停で請求する方法があります。経験豊富な弁護士にご相談ください

婚姻費用は日々の生活に必要なお金であり、夫婦がお互いに収入に応じて分担する義務があります。

しかし、なかには、別居後、相手から適切な金額を支払ってもらえていない方もいらっしゃるでしょう。

離婚までの生活費の不安をなくすためにも、婚姻費用は調停で話し合うことをおすすめします。

調停と聞くと手続きに不慣れで難しいイメージを持たれている方も多いと思いますが、調停は弁護士にお任せください。

弁護士であれば、調停の手続きに慣れているため、あなたの味方となるでしょう。

離婚調停を同時に申し立てたいときも弁護士に相談をすれば、あなたの代わりに調停委員に主張ができ、より有利な調停を進められます。

私たち弁護士法人ALGは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。より有利に調停を進められるよう、まずは一度ご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)