離婚調停とは?メリット・デメリットや流れ・費用・期間などを解説

離婚方法のひとつに離婚調停があります。離婚調停は調停委員を介して話し合いにより問題の解決を図る手続きで、夫婦では解決できなかった問題がスムーズに解決し、離婚の合意ができる可能性が高まります。

しかし、離婚調停は家庭裁判所の手続きであり、どのような離婚方法なのか分からない方も多いです。

この記事では、離婚調停とは何か、メリットやデメリット、離婚調停を申し立てるべきケースなどについて解説していきます。

目次

離婚調停とは

離婚調停とは、離婚や離婚条件(親権、養育費、財産分与など)について家庭裁判所で話し合い、解決を図るための手続きです。

一般的には、夫婦間での話し合いでは離婚や離婚条件について解決できない場合に、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。

離婚調停では、基本的に男女1名ずつで構成された調停委員に仲介してもらいながら話し合いを進めます。

調停では、当事者が交互に調停委員に自分の意見を主張したり、相手の意見を聞いたりしながら合意を目指します。

調停手続きでは、相手方と直接顔を合わせずに済むため、冷静な話し合いができるでしょう。

なお、離婚調停の正式名称は、夫婦関係調整調停(離婚)といいます。

離婚調停と離婚裁判の違い

離婚調停で夫婦間の合意が成立しなければ、離婚裁判に進みます。

離婚裁判も離婚調停も裁判所の手続きを利用した離婚であることに変わりはありませんが、違う点もあります。

主な違いは、離婚調停はあくまでも「話し合い」であるのに対し、離婚裁判は裁判所に判断を仰ぐ点です。

離婚調停と離婚裁判の違いについて表にまとめましたのでご参考ください。

| 離婚調停 | 離婚裁判 | |

|---|---|---|

| 解決方法 | 話し合い | 裁判官の判断 |

| 進行役 | 調停委員 | 裁判官 |

| 法定離婚事由の必要性 | 必ずしも必要ではない | 必要 |

| 有責配偶者による調停申立て 訴訟提起 |

可能 | 訴訟提起はできるが、基本的に離婚請求は認められない |

| 不服申立て | できない→調停不成立となり裁判に移行するか判断する | できる→判決の送付から2週間以内に控訴が可能 |

| 離婚時に作成される書面 | 調停調書 | 判決書、和解調書 |

離婚調停では何を話し合う?

離婚調停は、離婚に関する様々な問題について話し合うことになります。

具体的には、次のような内容を話し合います。

離婚調停を行うメリット・デメリット

離婚調停のメリット

離婚調停には、主に以下のようなメリットがあります。

- 裁判官や調停委員を交えて話し合うので冷静かつスムーズに進められる

- 相手と直接話したり、顔を合わせたりしなくて済む

- DV・モラハラをする相手とでも安全に離婚を進められる

- 取り決める離婚条件の漏れを防げる

- 相手名義の財産に関する必要な情報を開示させることができる

- 調停が成立した際に作成される調停調書には強制執行力がある

- 法的に妥当な離婚条件(養育費や慰謝料の金額の相場、財産分与の分け方など)を知ることができる

離婚調停のデメリット

離婚調停には、主に以下のようなデメリットもあります。

- 時間と労力がかかる

- 精神的な負担が大きい

- 費用がかかる

- 合意まで何度も家庭裁判所に足を運ぶ必要がある

- 長期化する可能性がある

- 必ずしも合意に至るとは限らない

メリットとデメリットを確認し、離婚調停を申し立てるべきか検討しましょう。

離婚調停を申し立てるべきケースとは?

離婚調停を行うべきケースは具体的に次のような状況が挙げられます。

- 相手が離婚に応じない

- 相手が話し合い自体をしてくれない

- 離婚条件について折り合いがつかない

- 相手からDVやモラハラなどを受けており、身の危険が及ぶリスクがある

上記をみてわかるように、相手と2人で話し合うのが困難な場合や、2人で話し合っても離婚について合意できそうにないと判断できる場合が離婚調停を申し立てるタイミングだといえます。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚調停の流れ

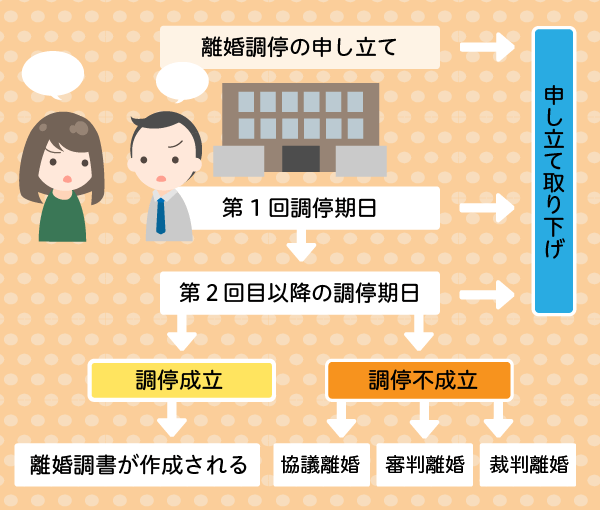

離婚調停の流れは以下のようになります。

- 離婚調停の申立て

- 第1回目の調停期日

- 第2回目以降の調停期日

- 離婚調停終了

①家庭裁判所への申立て

離婚調停は、一般的には相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。夫婦が合意している場合は、それ以外の家庭裁判所に申し立てても構いません。

必要書類や収入印紙などをそろえたら、持参もしくは郵送で裁判所に提出します。郵送の場合は、追跡記録が確認できる簡易書留や一般書留を利用しましょう。

申立てが受理されると、1~2ヶ月後に第1回目の調停期日が指定され、申立人と相手方に調停期日通知書(呼出状)が届きます。この通知書が届くのは、申立てから2週間前後になります。

②第1回目の調停期日

調停当日は指定された時間に申立てをした家庭裁判所の家事書記官室に行き、受付をしたうえで、待合室に行きます。

待合室は、申立人と相手方はそれぞれ別室になっていますので、顔を合わさずに済みます。なお、当日必ず持参しなければならないものは以下の通りです。

- 調停期日通知書

- 印鑑

- 身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

調停期日は、申立人と相手方が交互に調停委員に呼び出されて、裁判官と調停委員に離婚に関しての意見や希望、相手の意見への反論などを伝えて進めていきます。

1回目の調停期日に調停委員から提示された調停案で合意ができれば調停成立となりますが、合意できない場合は第2回目の調停期日が設定されます。

一度の調停期日に要する時間は大体2時間、長くても3時間程度です。

申立人・相手方が交互に呼び出される

待合室で待機していると、調停委員が呼びに来ますが、最初は申立人からとなります。

調停室では、裁判官1名と調停委員2名がいて、まず、最初に自己紹介の後、調停の仕組みや流れの説明を受けます。

ひと通りの説明が終わると、離婚調停を申し立てた経緯や、申立人の要望などを調停委員と30分程度話をします。話が終わると、一度調停室を出て待合室に戻ります。

次に、相手方が調停室に呼び出されます。相手方も同様に自己紹介と説明を受けてから、調停委員が相手方の主張を聞いたり、相手方に申立人の主張を伝えたり、申立人の主張に対する反論を聞いたりして同様に30分程度話をします。

以降は、申立人・相手方が交互に呼び出されて調停委員と話し合いを行い、進めていきます。

③第2回目以降の調停期日

第2回目の調停期日は、第1回目の1ヶ月~1ヶ月半後となるのが一般的です。それまでに必要な資料を用意するよう指示されることもあります。

第2回目の期日も、基本的な流れは初回と同様です。ここでも話がまとまらなければ、第3回目の期日が設定され、以降は第4回、第5回…と調停が終了するまで続きます。

④離婚調停終了

離婚調停が終了するのは、次の図の3パターンです。調停成立、調停不成立、調停取り下げがあります。

調停成立

離婚に関して双方が合意できれば、調停は成立となります。

離婚調停が成立すると、裁判所が調停調書を作成して交付します。

「離婚調停が成立した日から10日以内」に夫婦の本籍地か住所地の市区町村役場へ離婚届と調停調書を添えて提出してはじめて離婚が成立します。

本籍地以外の市区町村役場に提出する場合は、戸籍謄本も必要です。

また、調停調書は、裁判の確定判決と同じ効力を有しています。

調停調書が作成されたあとは、不服を申し立てることはできませんので、調停調書の内容に、誤りや記載漏れがないかもしっかり確認してください。

なお、調停調書に記載されている養育費、慰謝料、財産分与の支払いなど、合意した内容が守られない場合は、強制執行の手続きを行って、相手の給与や預貯金などの財産を差し押さえて回収できる可能性があります。

調停の成立後に行うべきことについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

調停不成立

離婚調停で話し合いを重ねても離婚について合意できなかった場合や、そもそも相手が調停を欠席し続けて話し合いができなかった場合は、調停不成立となります。

調停不成立になったあとの対処法として、次の3つが考えられます。

離婚調停が不成立になった後に行うべきことについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

調停取り下げ

申立人は話し合いの途中であっても、いつでも調停を取り下げることができます。

調停以外の場で改めて夫婦で話し合ったことで離婚に合意したケースや、夫婦関係を修復することができたケースなどで取り下げることが多いようですが、取り下げの際に特に理由は求められません。相手方の同意も不要です。

なお、取り下げ後に再度調停を申し立てることはできますが、取り下げから短期間で再び調停を申し立てると裁判所から不当申立てと判断されるおそれもあるので、取り下げについては慎重に検討しましょう。

離婚調停で聞かれることとは?

離婚調停で調停委員から受ける質問は、個々の事情によって様々ですが、1回目の調停期日において、聞かれることの多い内容は次のとおりです。

共通して聞かれること

- 結婚した経緯

- 離婚を決意した理由、または離婚に同意しているかどうか

- 現在の夫婦関係の状況について

- 夫婦関係が修復できる可能性について

- 親権や面会交流への考えなど子供に関すること

- 財産分与、慰謝料、養育費についての考え

- 離婚が成立した場合、離婚後の生活について

申立人が聞かれること

共通して聞かれることの他に、特に申立人には「離婚したいと思った理由」「離婚を切り出したときの相手の反応」「自身の有責性について」といったことを聞かれるケースが多いでしょう。

相手方が聞かれること

共通して聞かれることの他に、相手方には「離婚についての考え」「離婚を切り出されたとき(または離婚調停を申し立てられたとき)に感じたこと」「どのような離婚条件なら応じても良いと思っているのか」などを聞かれることが多いでしょう。

離婚調停にかかる費用

離婚調停にかかる費用は、以下の表のとおりです。これ以外にも必要な書類があれば、その資料の取得費用がかかる場合があります。

なお、郵便切手代については家庭裁判所によって異なるため、事前に問い合わせてください(各家庭裁判所のウェブサイトに記載されていることもあります)。

| 項目 | 金額 |

|---|---|

| 収入印紙代 | 1200円分 |

| 郵便切手代 | 1000円程度 |

| 戸籍謄本発行手数料 | 450円 |

離婚調停の必要書類

離婚調停を申し立てるときに必要な提出書類、その必要性、取得先は次のとおりです。

| 書類 | 必要性 | 入手場所 |

|---|---|---|

| 申立書 | 調停を始めてもらうために提出する | 家庭裁判所のサイト |

| 申立書の写し1通 | 家庭裁判所から相手方に送られる | ― |

| 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書) | 現在の夫婦関係を証明する | 市区町村役場 |

| 事情説明書 | 調停委員が夫婦の状況を確認して、解決するための資料とする | 家庭裁判所のサイト |

| 連絡先等の届出書 | 調停を進めるために、家庭裁判所に連絡先などを知らせる | 家庭裁判所のサイト |

| 進行に関する照会回答書 | 調停の進め方についての希望を家庭裁判所に伝える | 家庭裁判所のサイト |

| 年金分割のための情報通知書 | 年金分割を希望する場合に提出する | 日本年金機構のサイト |

また、離婚以外にも話し合うことがある場合には、主に以下のような資料が必要となります。

| 話し合う内容 | 資料 |

|---|---|

| 養育費の請求 |

|

| 財産分与 |

|

| 慰謝料 |

|

| 婚姻費用 |

|

離婚調停にかかる期間や回数の目安

家庭裁判所は平日の10時~17時の間に開廷されており、離婚調停の期日は、基本的に1ヶ月~1ヶ月半に1回程度のペースで開催されます。所要時間は1回につき、約2時間程度です。

調停期日の回数は平均的に2~4回程度で終了するケースが多く、期間としては3ヶ月~6ヶ月程度になります。

しかし、夫婦の個別の事情によって、一方が離婚するかどうか迷っていたり、離婚条件で激しく争っていたりする場合は1年以上かかる方もいらっしゃいます。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚調停を有利に進めるための4つのポイント

離婚調停を有利に進めることができれば、調停委員が有利な条件で話をまとめようとしてくれるなどのメリットがあります。

そのために、以下の4つのポイントを押さえておくことが大切です。

- 自分の主張をまとめておく

- 法定離婚事由があることを主張する

- 証拠を確保する

- 調停委員を味方につける

自分の主張をまとめておく

離婚調停の際には、離婚したい動機や希望する離婚条件など、自分の主張をまとめておきましょう。

慣れない調停の手続きで、いざ調停委員を前にすると、伝えたいことをうまく言えなかったりすることもあります。可能であれば、事前に親族や友人等を相手にリハーサルを行うと落ち着いて離婚調停に臨めるでしょう。

また、口頭で伝えるだけではしっかりと伝わらないこともあるので、陳述書や主張書面などを作成し、提出するのも効果的です。

書面は、調停委員から提出を指示される場合もありますが、指示がなくても調停を有利に進めるために、主張を整理した書面を提出すると良いでしょう。

ただし、書面は次回の調停期日の1週間前くらいにはFAXや郵送などで提出するようにしましょう。

法定離婚事由があることを主張する

調停が不成立となり離婚裁判へと進むことになった場合、民法で定められている離婚理由、すなわち法定離婚事由がなければ離婚を認めてもらうことはできません。

裁判では調停の申立書等も参考資料として扱われるため、法定離婚事由があることを調停でしっかりと主張しておかなければ、それほど困ってはいないと判断されてしまうおそれがあります。

| 不貞行為 | 配偶者以外と性行為やそれに準ずる行為をすること |

|---|---|

| 悪意の遺棄 | 悪意をもって配偶者を見捨てる行為をすること |

| 3年以上の生死不明 | 配偶者が突如家出をする等して、3年以上生死不明となること |

| 強度の精神病 | 配偶者が統合失調症や認知症など、回復が期待できない精神病を患っていること |

| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | DVやモラハラ、過度な宗教活動などにより、夫婦関係が破綻していること |

証拠を確保する

相手方が不法行為を行っている場合は、調停を申し立てる前に証拠を確保しておきましょう。

証拠がなければ、相手方が不法行為を認めない限り、慰謝料を請求することが難しくなります。

また、証拠を集める前に相手方に離婚を検討していることを匂わせてしまうと、警戒されてしまい十分な証拠を確保できない可能性があるので注意しましょう。

集めるべき証拠の例としては、以下のようなものが挙げられます。

| 不貞行為 | 浮気相手とホテルに出入りする様子を撮った写真、性行為があったことを伺わせるLINE等のやり取り |

|---|---|

| DV | 暴力によって負った怪我の写真や診断書、暴力の様子を記録した映像や音声 |

| モラハラ | モラハラの内容を書いた日記、モラハラの様子を記録した映像や音声 |

| 悪意の遺棄 | 相手方が生活費を入れていないことがわかる家計簿、相手方の給与明細 |

浮気の証拠を自分で集める方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

調停委員を味方につける

調停委員はいくら中立・公平を保つ立場であるといっても人間ですので、悪い印象を抱かれてしまうと、自身に有利な流れで調停を進めるのが難しくなってしまうおそれがあります。

調停に出頭する際には、身だしなみや服装などに気を付けましょう。スーツを着る必要はありませんが、華美なアクセサリーや高級な時計・バッグなどを身に着けるのは避けた方が無難です。

また、調停委員と話すときは、感情的にならず落ち着いた口調で冷静に対応することを心掛けるとよいでしょう。

離婚調停中にやってはいけないことや不利な発言

離婚調停中の行動や発言によって、調停委員の心証が悪くなり、不利に働く場合があります。

次のような行動には注意しましょう。

- 離婚調停を無断欠席する

- 調停の様子を録画・録音する

- 配偶者に直接連絡する

- 配偶者に嫌がらせをする

- 正当な理由もなく、一方的に別居する

- 子供を連れ去る

- 勝手に財産を処分する

- 財産を開示しない・隠す

また、次のような発言をしてしまうと、不利になるおそれがあります。

- 相手の批判や悪口

- 証拠や根拠のない主張

- 過去の発言と矛盾する発言

- 離婚条件に固執しすぎる発言

- 相手に直接交渉するような発言

- 他に交際相手がいるとほのめかすような発言

- 譲歩しようとする発言

離婚調停で不利になる発言についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停に弁護士は必要?依頼するメリット

離婚調停は自分ひとりでも対応することはできますが、取返しのつかない失敗を避けたいのであれば、弁護士に依頼するのが確実です。

弁護士に依頼すると、以下のような大きなメリットが得られます。

- 事前に必要書類を準備してくれる

- 事前に調停で主張すべきこと・すべきでないことを整理して、戦略を立ててくれる

- 調停に同席して、適宜フォローを入れてくれる

- 調停に代理出席してくれる

- 調停委員に共感してもらえるよう、説得力のある主張をしてくれる

- 相手の主張に対して、論理的に反論してくれる

- 譲歩すべき点・すべきでない点の判断をしてくれる

- 離婚裁判に発展した際、スムーズに移行できる

離婚調停で弁護士に依頼するメリットなどについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停にかかる弁護士費用の相場

離婚調停を弁護士に依頼した場合は、次のような弁護士費用がかかります。

法律相談料

弁護士に相談したときに生じる費用着手金

弁護士に正式に依頼したときに最初に支払う費用成功報酬金

結果に応じて支払う費用日当

弁護士が出張や裁判所に出廷したときなど、事務所を出て遠方に赴いたときに生じる費用実費

交通費や郵送代など、依頼した事件を処理するうえで実際にかかった費用

具体的な費用は各法律事務所や依頼先により異なります。

基本的な離婚事件の弁護士費用の相場としては、合計40万~70万円となります。

なお、初回の法律相談料は無料としている法律事務所も多数ありますので、利用をおすすめします。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停に関するQ&A

別居をしていると離婚調停で不利になりますか?

別居をしているからといって一概に、離婚調停が有利になる、または不利になるということはありません。

実際に別居しながら離婚調停を進めている方は多数いらっしゃいます。

ただし、離婚裁判まで発展した際は、別居する際に勝手に家を出ていく、別居後の生活費を渡さない、相手を家から追い出して別居したなどのケースでは、裁判上の離婚が認められる事由のひとつである悪意の遺棄にあたる可能性があるため、離婚をしたくない方にとっては不利になります。

一方で、別居期間が長期化していると、婚姻期間は破綻しているとみなされ、裁判上で離婚が認められる事由のひとつである婚姻を継続し難い重大な事由にあてはまるため、離婚をしたい方にとっては有利に働く場合もあります。

離婚における別居については、下記ページで詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停を長引かせるメリットはありますか?

離婚調停を長引かせるメリットは、婚姻費用を請求している場合に婚姻費用を離婚成立するまでの長い間もらい続けられる点が挙げられます。

そのほかにも、一方が離婚の成立を急いでいる場合には、調停が長引くことを望まないため、有利な離婚条件を引き出せる可能性があります。

また、離婚自体をどちらか一方が頑なに拒否している場合や、離婚条件でお互い譲らないものがあって長引いている場合などは、調停でじっくり時間をかけて話し合って、調停委員からもたくさん助言をもらうことで、気持ちや心境に変化を及ぼし、最終的に円満な離婚が成立できることもあります。

離婚調停では女性が有利ですか?それとも申立てをしたほうが有利ですか?

性別によって離婚調停が有利・不利になることはありません。

また、調停を申し立てた側が有利・不利になることもありません。

調停を申し立てた側は、先に調停委員に意見を述べられるため、先入観を持たれ、申し立てた側が有利になるのではないかと思われるかもしれません。

しかし、調停委員は普段から数多くの調停手続きに携わっており、決して先入観や印象だけで判断はしません。

調停を有利に進めたい場合は、自分の意見を整理して準備や対策をしっかり整えることが重要です。

離婚調停を無断欠席(拒否)するとどうなりますか?

調停を一度でも無断で欠席してしまうと、当然ながら裁判官や調停委員からの心証を損ねてしまうため、その後の調停期日で不利になる可能性があります。

そのまま欠席を続けると調停不成立となりますが、相手が裁判を起こすことも十分に考えられます。

なお、実際に適用されることは稀ですが、正当な理由なく調停を欠席すると、5万円以下の過料に処すと法律で定められています。

やむを得ず欠席する場合は、必ず裁判所の書記官に早めに連絡するようにしてください。

正当な理由があるのであれば、欠席したとしても直ちに不利な扱いを受けることはありません。

離婚調停をスムーズに進めるためにも弁護士にご相談ください

離婚問題について話し合いが進んでいない場合には、離婚調停の申立てを検討するべきです。

離婚調停では、当事者だけでは進まなかった話し合いが調停委員の仲介によって進む可能性があります。

しかし、解決を強制されないため、長引いたり、不成立になってしまうケースもあります。

そこで、なるべく時間をかけず、調停を有利に進めるためにも、弁護士への相談をご検討ください。

弁護士法人ALGでは、離婚問題について多数の事案を解決した弁護士が何人も所属しています。

離婚調停によって解決した実績も多いため、個別の事案に応じたサポートが可能です。まずはお気軽に、私たちにご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)