年収600万円の養育費の相場は?決め方や子供の人数別に解説

養育費は、子供が経済的・社会的に自立するまでの長期間に渡って支払われるものです。

そのため、養育費を支払う側・受け取る側それぞれが、納得した金額で合意しなければ、あとから養育費の不払いが生じたり、もっと養育費が欲しいと揉めるなど、トラブルになり兼ねません。

養育費には相場があります。

通常、父母の年収や子供の年齢・人数などから相場は算出していきます。

あらかじめ相場を知っておくとスムーズに養育費の金額を決めることができます。

そこで本記事では、養育費を支払う側が年収600万円の場合の養育費の相場をわかりやく解説します。

目次

養育費とは

養育費とは、子供が経済的・社会的に自立するまでにかかる、子供を監護・教育するために必要な費用をいいます。

離婚によって、子供と一緒に暮らすことになった親(監護親)は、子供と離れて暮らすことになった親(非監護親)に対して、養育費を請求することができます。

具体的に、養育費に含まれるものとしては次のようなものになります。

- 衣食住に必要な経費(食費、家賃、水道光熱費、被服費など)

- 教育費(学費、教材費など)

- 医療費(治療費、入院費、薬剤費など)

- 遊興費用(標準的な範囲でのお小遣い、娯楽費用など)

年収600万円の養育費の決め方

養育費の金額は、通常当事者間の話し合いで決めますが、目安となる相場を参考にして話し合うほうが円滑に養育費を決められます。

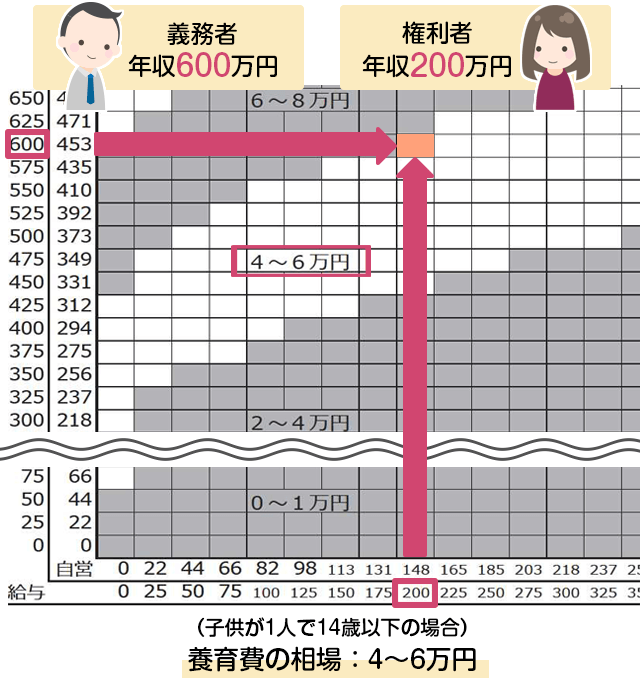

養育費の相場は、裁判所のHP上で掲載されている養育費算定表という早見表で簡易に算出できます。

調停や審判などの裁判所の手続きを利用して養育費を決めるときも「養育費算定表」が重要視される傾向にあります。

例えば、上図のとおり、養育費を支払う側である親(義務者)の年収が600万円の会社員、養育費を受け取る側である親(権利者)の年収が200万円の会社員で子供が1人・年齢が14歳以下の場合だとすると、養育費算定表の義務者(給与取得者)の年収が記載されている線と権利者の年収(給与取得者)が記載されている線が交わる部分をみてみると、養育費の相場は4万~6万円だということがわかります。

弁護士法人ALGでは、養育費の相場を簡単に計算できる最新版 養育費計算ツールを作成していますので、ぜひご利用ください。

合わせて読みたい関連記事

年収600万の養育費の相場はいくら?

養育費を支払う側が年収600万円の場合の養育費の相場について養育費算定表を参考に確認しましょう。 養育費の相場は、父母の年収、給与所得者か自営業者か、子供の人数・年齢によって異なります。

次項では、具体的なケース別で養育費の相場を確認していきます。

子供が1人の場合

子供が1人で、養育費を支払う側(義務者)である夫の年収が600万円。

養育費を受け取る側(権利者)である妻が無収入の場合と年収100万円(給与所得者)の場合のそれぞれの相場は、次表のとおりになります。

| 子供の人数・年齢 | 妻が無収入 | 妻が年収100万円 (給与所得者) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 夫が年収600万円 (給与所得者) |

夫が年収600万円 (自営業者) |

夫が年収600万円 (給与所得者) |

夫が年収600万円 (自営業者) |

||

| 1人 | 0~14歳 | 6~8万円 | 10~12万円 | 6~8万円 | 8~10万円 |

| 15歳以上 | 8~10万円 | 12~14万円 | 6~8万円 | 10~12万円 | |

子供が2人の場合

子供が2人で、養育費を支払う側(義務者)である夫の年収が600万円。

養育費を受け取る側(権利者)である妻が無収入の場合と年収100万円(給与所得者)の場合のそれぞれの養育費の相場は、次表のとおりになります。

| 子供の人数・年齢 | 妻が無収入 | 妻が年収100万円 (給与所得者) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 夫が年収600万円 (給与所得者) |

夫が年収600万円 (自営業者) |

夫が年収600万円 (給与所得者) |

夫が年収600万円 (自営業者) |

||

| 2人 | 2人とも0~14歳 | 10~12万円 | 14~16万円 | 8~10万円 | 12~14万円 |

| 第1子15歳以上、第2子0~14歳 | 12~14万円 | 14~16万円 | 10~12万円 | 12~14万円 | |

| 2人とも15歳以上 | 12~14万円 | 16~18万円 | 10~12万円 | 14~16万円 | |

子供が3人の場合

子供が3人で、養育費を支払う側(義務者)である夫の年収が600万円。

養育費を受け取る側(権利者)である妻が無収入の場合と年収100万円(給与所得者)の場合のそれぞれの養育費の相場は、次表のとおりになります。

| 子供の人数・年齢 | 妻が無収入 | 妻が年収100万円 (給与所得者) |

|||

|---|---|---|---|---|---|

| 夫が年収600万円 (給与所得者) |

夫が年収600万円 (自営業者) |

夫が年収600万円 (給与所得者) |

夫が年収600万円 (自営業者) |

||

| 3人 | 3人とも0~14歳 | 12~14万円 | 16~18万円 | 10~12万円 | 14~16万円 |

| 第1子15歳以上、 第2子・第3子0~14歳 | 14~16万円 | 18~20万円 | 10~12万円 | 14~16万円 | |

| 第1子・第2子15歳以上、第3子0~14歳 | 14~16万円 | 18~20万円 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

| 3人とも15歳以上 | 14~16万円 | 18~20万円 | 12~14万円 | 16~18万円 | |

子供が4人の場合

裁判所のHP上で掲載されている養育費算定表は、子供が3人までを想定したものになります。

子供が4人以上の場合は、養育費の相場は個別に計算しなくてはいけません。

具体的には父母の基礎収入、子供の人数や必要な生活費などを踏まえて、義務者と権利者の分担額を計算して、養育費の金額を算出します。

養育費算定表を使う場合と違って、計算方法は複雑になりますので、詳しくは法律の専門家である弁護士に算出してもらうことをお勧めします。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

年収をもとに養育費を決める場合の注意点

養育費算定表を利用して算出する養育費の相場は、あくまでも標準的な家庭を対象としており、個別の家庭の事情は反映されていません。

例えば、次のような事情は養育費算定表には反映されていません。

- 養育費を支払う側(義務者)が、養育費を受け取る側(権利者)と子供が住む家の住宅ローンを支払っている

- 父母双方の同意のうえで、子供が私立の学校に通学していて多額の学費がかかっている

- 子供に持病があり、高額な治療費がかかっている など

この場合、弁護士に相談して相場を確認するのが有用です。

離婚後に年収が減少・増加した場合の養育費への影響

一度取り決めた養育費の金額は、取り決めた当時に予測し得なかった相当程度の事情の変更がある場合には増額もしくは減額が認められます。

例えば次のような事情の変更があるときは養育費の増額が認められる可能性が高いです。

- 養育費を受け取る側(権利者)が病気を患ったり、リストラに遭ったりして収入がなくなった、または減った

- 養育費を支払う側(義務者)が昇進によって大幅に収入が増加した など

他方で次のような事情の変更があるときは養育費の減額が認められる可能性が高いです。

- 養育費を支払う側(義務者)がケガに遭ったり、会社が倒産したりして収入が減った

- 養育費を受け取る側(権利者)が転職に成功して大幅に収入が増加した など

上記のような通常取り決めた当時に予測し得なかった年収の減少・増加があった場合は、養育費の変更が認められる可能性があります。

もっとも、養育費の変更は収入の減少・増加があれば自動的に養育費の減額・増額ができるものではありません。

まずは、当事者間の話し合いを行い、話し合いで合意できなければ、調停・審判などの裁判所の手続きを利用して変更することになります。

年収600万円の場合の養育費についてのお悩みは、弁護士法人ALGへご相談ください!

本記事では、養育費を支払う側が年収600万円の場合の養育費の相場を解説してきました。養育費算定表による養育費の相場はあくまでも目安であり、個別の事情は一切考慮されていません。

よって、適正な養育費の相場を把握するためには、弁護士に相談することをお勧めします。

また養育費の相場を把握できたら、養育費について相手と話し合い、話し合いでまとまらなければ、調停・審判など裁判所の手続きで決めることになります。

弁護士であれば、代わりに相手との直接交渉も可能ですし、裁判所の手続きも代行いたします。

また、将来起こり得る不払いの対策を講じることもできます。

養育費は、子供が健やかに成長するための大事なお金です。

父母双方が安心かつ納得して養育費の取り決めができるよう、まずは弁護士法人ALGにお問合せください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)