年金分割とは?仕組みや離婚時の手続きの流れをわかりやすく解説

年金分割とは婚姻中に夫婦が納めた厚生年金の「年金保険料」を離婚時に分け合う制度です。

相手より収入が低かった場合や専業主婦の場合は年金分割をしておくと、将来年金を受け取るときに加算してもらえるため、「年金分割」は離婚後の重要な財産となります。

年金分割は、離婚したら自動的に行われるわけではありません。ご自身で年金分割の手続きを行う必要があります。また、年金分割の手続きをしておかないと将来受け取れる年金が少なくなるおそれもあります。

この記事では離婚時の年金分割について、年金分割の種類や手続きなど、詳しく解説していきます。離婚時に手続き漏れがないよう、理解を深めていきましょう。

目次

離婚する際の年金分割とは

年金分割とは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金の保険料納付額を分割して、それぞれ自分が支払った保険料にすることができる制度です。

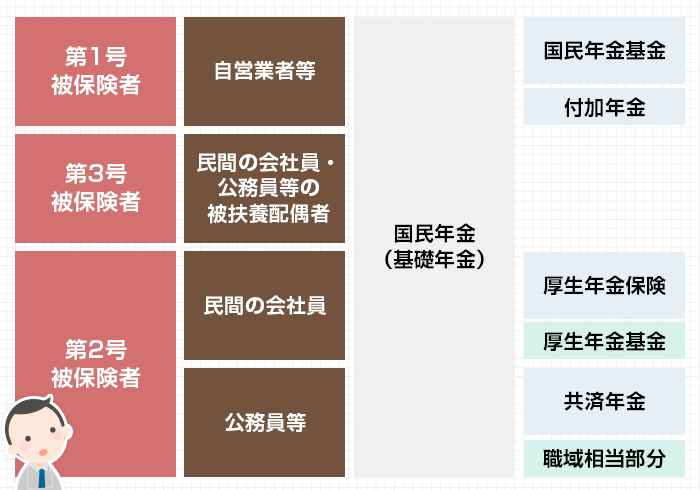

公的年金の種類には「国民年金」「厚生年金」がありますが、離婚時に分割できるのは厚生年金部分のみとなります。

また、保険料納付記録を分割するという制度であり、将来受け取る年金額を単純に半分にするというものではありません。

| 厚生年金 | 国からのもと公的年金制度。厚生年金保険の適用を受ける事務所に勤務する人が加入。 |

|---|---|

| 共済年金 | 国家公務員や地方公務員、私学教職員などが加入する年金。2015年10月から厚生年金に一元化された。 |

分割の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が納めた厚生年金に限ります。この期間に収めた年金は夫婦の共有財産として扱われ、離婚時に財産分与されることになります。

そのため、夫婦が婚姻の前後に収めた分については対象外となります。

財産分与については、以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚時に年金分割しないとどうなる?

年金分割は離婚が成立したからといって自動的に行われるものではありません。ご自身で年金分割の手続きを行う必要があります。

年金分割制度が導入された背景には、熟年離婚した夫婦間の公平という面があります。

例えば、夫が会社員、妻が専業主婦と仮定して考えてみましょう。この場合、婚姻期間中には協力して年金保険料を支払っていたのに、離婚したら夫のみが厚生年金を全額受給できるのは公平とはいえません。

そのため、夫婦が協力して年金保険料の支払いに貢献した以上、保険料納付記録を分割し、将来受け取れる年金が公平になるようにしよう、というのが年金分割の考え方です。

年金分割の手続きは離婚後でも可能ですが、相手が応じてくれない可能性もあるため、離婚時に忘れずに行いましょう。

年金分割の請求には期限があるので注意!

年金分割の請求には、離婚日の翌日から2年という期限があります。この期限が過ぎてしまうと請求できなくなってしまうため、注意が必要です。

しかし、この期限が短縮されるケースと延長されるケースがあります。

| 【短縮されるケース】 | 離婚後に相手が死亡してしまった場合は、相手側が死亡した日から起算して1ヶ月を超えてしまうと請求できなくなります。 |

|---|---|

| 【延長されるケース】 | 離婚をした日の翌日から2年を超える前に、分割割合を定める調停、審判を申し立てることにより、分割結果が出るのが年金分割の請求期限である2年を過ぎていても、結果が出た日の翌日から6ヶ月の間は、年金事務所に年金分割を請求することができます。 |

「年金分割の期限が迫っている」「年金分割についてわからないことがある」

こういったお悩みがある場合は、お気軽に弁護士にご相談ください。

年金分割制度の種類

年金分割制度には①合意分割制度②3号分割制度の2種類があり、仕組みや分割割合の決め方に違いがあります。

では、合意分割、3号分割について詳しく見ていきましょう。

合意分割

合意分割とは、分割の割合を夫婦が話し合い、合意によって決定する方法です。

【請求条件】

以下3つの条件をすべて満たすことで合意分割することができます。

- 婚姻期間中の厚生年金記録がある

- 夫婦双方の合意もしくは裁判手続きにより分割する割合を決めている

- 請求期限を過ぎていないこと

合意が必要という観点から、夫婦2人で請求を行う必要があります。

【対象期間】

離婚日:平成19年4月1日以降

対象期間:「婚姻期間」

(平成19年4月1日以前も含む)

【分割割合】

夫婦の話し合いにより分割割合が決まりますが、話し合いで決まらない場合は調停や審判で決めることになります。ただし、審判では基本的には50%ずつの割合となることがほとんどです。また、分割割合の上限は50%となっています。

3号分割

3号分割とは請求者が「3号被保険者」だった場合に適用される年金分割です。「3号被保険者」を簡単に言うと、「会社員や公務員の配偶者の扶養に入っていた人」です。

【請求条件】

次の4つをすべて満たした場合に、3号分割が可能です。

- 婚姻中に厚生年金保険の記録があること

- 2008年4月1日以降に離婚、または内縁関係を解消していること

- 2008年4月1日以降に、一方が第3号被保険者である期間があること

- 請求期限を過ぎていないこと

3号分割では婚姻中に3号被保険者であった方が対象です。また、3号分割は相手の合意がなく1人で請求できるのが特徴です。

【対象期間】

制度開始日:平成20年4月1日

対象期間:平成20年4月以降に配偶者の扶養に入っていた期間(第3被保険者期間)に限ります。

平成20年4月以前の年金支払い分については3号分割の対象とならず、「合意分割」の対象となり、合意分割の手続きが必要となります。

【分割割合】

3号分割による分割割合は一律50%となります。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

合意分割と3号分割はどちらを利用すべき?

年金分割には、合意分割と3号分割の2種類がありますが、どちらを利用すればいいのか迷うこともあるでしょう。

ここからは、以下の3パターンに分けて年金分割の方法を解説していきます。

- 専業主婦(夫)の場合

- 共働きの場合

- パート勤務の場合

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

専業主婦(夫)の場合

専業主婦(夫)として配偶者の扶養に入っていた場合は、3号分割が利用できます。ただし、専業主婦の期間や婚姻期間によっては合意分割を視野に入れる必要があります。

専業主婦の年金分割では、以下のような選択肢があります。

- 3号分割対象期間は3号分割を適用し、その他は合意分割を適用

- 3号分割期間分のみを請求

ケース別に見ていきましょう。

例1)平成20年(2008年)4月以降ずっと専業主婦(夫)⇒3号分割

例2) 婚姻から離婚までずっと専業主婦(夫)だが、平成20年(2008年)3月以前に婚姻した⇒婚姻から平成20年3月分までは合意分割、4月以降分は3号分割

例3) 婚姻後、落ち着いてから再就職したなど厚生年金に加入している期間がある⇒婚姻中の専業主婦(夫)期間は3号分割、それ以外の期間は合意分割

共働きの場合

夫婦双方が婚姻中ずっとフルタイムで働いていた場合は、合意分割することになります。

合意分割では厚生年金保険料の納付実績が少ない方が、収入の多かった方から年金分割分を受け取ります。そのため、収入の多かった妻が夫へ年金分割するような場合も考えられます。

パート勤務の場合

パート勤務の場合でも、配偶者の扶養に入っていたら「第3号被保険者」となり、3号分割を利用できます。ただし、パートでも扶養から外れている期間があれば、その間は3号分割の対象になりません。

例えば平成10年4月から平成30年5月まで婚姻していて、婚姻期間中ずっと扶養内パートとして働いていた場合は、平成20年4月から平成30年5月までは「3号分割」の適用期間です。それ以前の平成10年から平成19年3月までの間は「合意分割」をすることが可能です。また、「合意分割」期間については請求しない選択もできます。

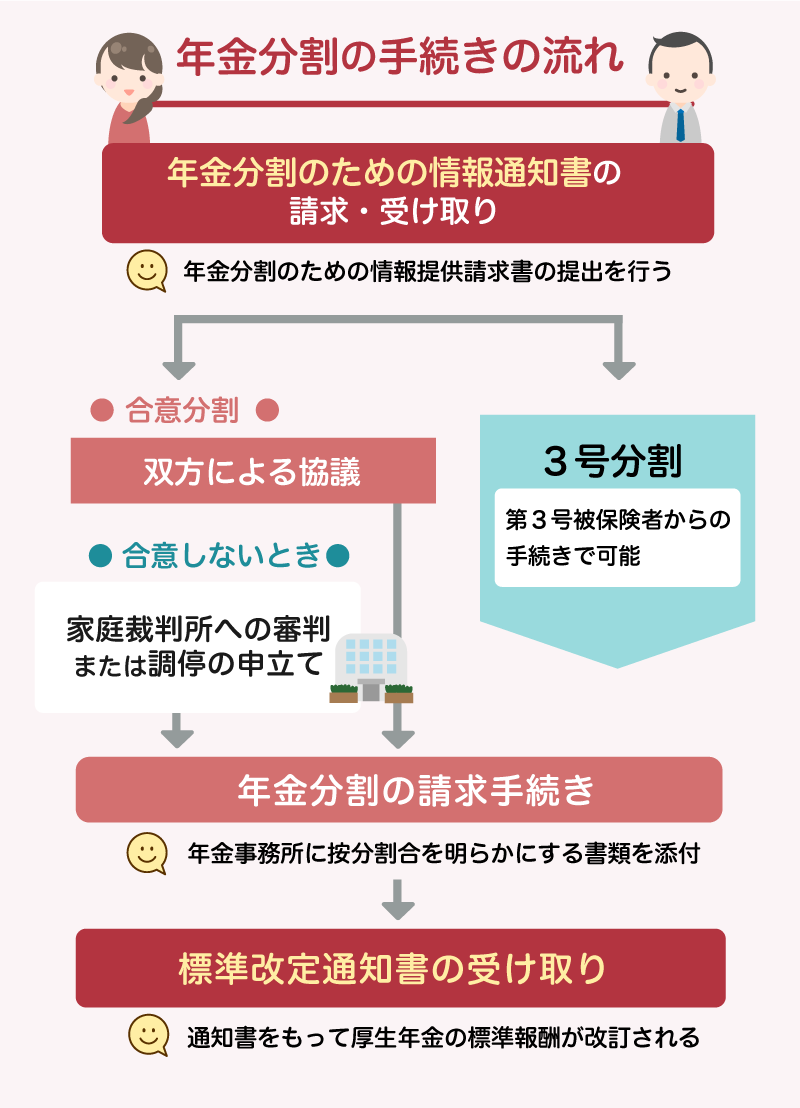

離婚時の年金分割の手続き

年金分割の方法による手続きは、以下の流れで行います。

また、年金分割の手続きは方法ごとに「誰が行うか」が異なります。

【合意分割】

- 協議離婚で離婚協議書がある場合 ⇒夫婦2人または代理人が年金分割の手続きをする

- 協議離婚で公正証書がある場合 ⇒年金分割をしてもらう方1人で請求手続きが可能

【3号分割】

- 年金分割をしてもらう方1人で請求手続きが可能

「合意分割」の手続きの流れ

合意分割は、2人の合意が取れていないと手続きができません。まずは2人でよく話し合い、同意を得ましょう。話し合いでまとまらない場合は家庭裁判所の手続きで決めます。

合意分割の手続きの流れは以下のとおりです。

- 「年金分割のための情報通知書」を入手する

- 夫婦で分割割合について話し合う

- 割合が決まったら年金事務所で手続き

- 「標準報酬改定通知書」を受け取る

以下で詳しく解説していきます。

①「年金分割のための情報通知書」を入手する

「年金分割のための情報通知書」とは、年金分割の割合を決めるために必要な情報が書かれた書類で、以下のような情報が記載されています。

- 分割できる範囲

- 対象となる期間に関する情報

年金事務所に「年金分割のための情報提供請求書」を提出すると、1週間ほどで情報通知書が郵送により送付されます。

②夫婦で分割割合について話し合う

「年金分割のための情報通知書」が手元に届いたら、通知書に記載されている情報をもとに年金分割について話し合います。

まずは年金分割をすることにお互いの同意を得ます。その後どれぐらいの割合で按分するのか話し合います。

按分割合はお互いに合意できているのならどのような割合にしても良いわけではなく、上限は50%と決まっていますので注意しましょう。

話し合いで合意ができたら、その内容を合意書または公正証書として残します。請求の際には証明書類を添付しなければならないので、より公的文書である公正証書にすることが望ましいでしょう。

③合意できなければ調停や審判に進む

話し合いで決まらない場合には、家庭裁判所へ調停の申し立てを行います。

調停は、基本的に当事者同士が調停委員を介して話し合い、按分割合について話し合います。調停とは当事者がお互いに合意しなければ成立しません。調停不成立の場合は審判手続きに移行します。

審判は、裁判所が事実を調査して裁判所の判断で按分割合を決定します。離婚調停で年金分割の請求がされたケースでは、99%以上が按分割合50%とされています。

④割合が決まったら年金事務所で手続き

年金分割の割合が決まったら、年金事務所で年金分割を請求します。

離婚後、基本的には夫婦2人で手続きに行かなければなりません。必要書類は以下の表のとおりです。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 標準報酬改定請求書(離婚時の年金分割の請求書) | 日本年金機構のホームページからダウンロードする |

| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 請求書に基礎年金番号を記載した場合 |

| マイナンバーカード等 | 請求書にマイナンバーを記入した場合 |

| 婚姻期間等を明らかにできる書類 | 戸籍謄本 |

| 二人が生存していることを証明できる書類 | 戸籍謄本 |

| 事実婚の関係を明らかにできる書類 | 住民票など |

| 年金分割及び割合を明らかにできる書類 | 合意書、公正証書、審判書の謄本、確定証明書、調停証書の謄本 |

| 本人確認ができる書類 | 運転免許証、パスポートなど |

⑤「標準報酬改定通知書」を受け取る

一般的には、年金事務所に必要書類を提出してから約2~3週間ほどで「標準報酬改定通知書」が夫婦双方に送付され、手続きが完了します。

「標準報酬改定通知書」には、年金分割により変わった年金記録が記載されています。

「3号分割」の手続きの流れ

3号分割では合意分割とは異なり、第3号被保険者であった方が一人で手続き出来ます。

離婚後、1人で年金事務所に行き年金分割の請求手続きをすればよく、そのほかに必要な手続きはありません。手続の流れは以下のとおりです。

- 離婚後に年金事務所で「標準報酬改定請求」を提出

- 「標準報酬改定通知書」を受け取る

必要書類

3号分割の手続きには、以下の表にある書類を準備しましょう。

また、3号分割では分割割合が2分の1と定められているため、分割割合を明らかにする書類は不要です。

| 書類 | 概要 |

|---|---|

| 標準報酬改定請求書 | 日本年金機構のホームページからダウンロードする |

| 年金手帳または基礎年金番号通知書 | 請求書に基礎年金番号を記載した場合 |

| マイナンバーカード等 | 請求書にマイナンバーを記入した場合 |

| 婚姻期間等を明らかにできる書類 | 戸籍謄本 |

| 二人が生存していることを証明できる書類 | 戸籍謄本 |

| 事実上離婚状態にあることを明らかにできる書類 | 住民票など |

| 事実婚の関係を明らかにできる書類 | 住民票など |

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚時にした年金分割分の年金はいつからもらえる?

分割をした年金は、自分の年金受給開始日に自分の年金と併せて支給がスタートします。現在では、基本的に65歳から受給が開始されます。ただし、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上あることが条件です。

もし、離婚した相手が年金受給者であった場合は、請求をした翌月から相手の年金は減額されます。すでに双方が年金受給者である場合は、年金分割を請求した翌月から新しい金額の年金を受け取ることができます。

【年金分割の計算例】年金はいくらもらえる?

実際に、年金分割をしたらどのくらい受け取れるものなのか、気になる方も多いでしょう。

年金分割をする際必要となるのが、情報通知書に記載されてある「対象期間標準報酬総額」と「按分割合の範囲」を使用した計算式です。

具体的な計算方法は次のとおりです。

【例】夫が会社員(厚生年金受給権者)、妻が専業主婦の場合

- 夫の対象期間標準報酬総額:6600万円

- 妻の対象期間標準報酬総額:0円

- 按分割合:50%

- 夫と妻の対象期間標準報酬総額の合計額を出す

6600万円+0円=6600万円

- 按分割合を50%で、分割後の夫婦それぞれの対象期間標準報酬総額を計算する

夫:6600万円×50%=3300万円

妻:6600万円×50%=3300万円 - 夫婦それぞれの老齢厚生年金を計算する

夫:3300万円×5.481÷1000(※)=18万873円

妻:3300万円×5.481÷1000(※)=18万873円

※5.481は給付乗率で、老齢厚生年金を算出するための国で定められた係数です。年齢や婚姻期間によって変動します。

離婚時の年金分割は拒否できる?

離婚時の年金分割は法律で定められたものであり、基本的には拒否できません。

しかし、一定の条件があれば拒否できるケースもあります。ここでは、年金分割を拒否できる2つのケースについて見ていきましょう。

- 年金分割をしない合意がある場合

配偶者が3号被保険者でない場合は、合意分割により年金分割を行うことになります。年金分割を行わないという合意も可能であり、その合意が真意に基づくものであれば、後に年金分割の請求をされても拒否することができます。

- 年金分割の請求期限が過ぎている場合

年金分割は離婚日の翌日から2年以内に請求しなければなりません。したがって、期限が過ぎてしまった場合には年金分割ができないため、事実上拒否することができます。

年金分割をしたくないときの対処法

年金分割を拒否したい場合は以下の方法があります。

-

夫婦で年金分割をしないことに合意する

年金分割は法律上の権利ですが、双方が年金分割をしない旨合意すれば、年金分割をする必要はありません。あとで言った・言わないとならないように、「年金分割について調停・審判を行わない」という約束をし、公正証書にまとめるのが良いでしょう。

-

按分割合を交渉する

合意分割であれば上限50%の間で按分割合を自由に決めることができます。相手が50%を求めて年金分割を拒否したい場合は少し減らしてもらえるよう交渉してみるのはいかがでしょうか。

これらの方法について、より詳しくお知りになりたい方は以下のページもご覧ください。

離婚時の年金分割は弁護士に相談するのがおすすめ

離婚時の年金分割は弁護士に相談することをおすすめしています。その理由を以下にまとめました。

- 年金分割制度について法的なアドバイスがもらえる

- 離婚時に年金分割に関する交渉を任せられる

- 年金分割の煩雑な手続きをサポートしてもらえる

おそらく、離婚を考えるまでは「年金分割」という仕組みのことを知らなかった方も多いと思われます。また、調べても仕組みの全体を把握し、どのようにすべきかを知ることは難しいでしょう。

年金分割で損をしないためにも離婚に詳しい弁護士に相談しましょう。弁護士であれば年金分割だけでなく、離婚について包括的なサポートを受けられるでしょう。

離婚時の年金分割に関するQ&A

結婚年数が短くても年金分割できますか?

婚姻期間が短くても、年金分割をすることは可能です。

ただし、年金分割の対象となるのは「婚姻中」に納めた年金保険料なので、婚姻期間が短い夫婦では年金分割で増額する金額はさほど高額にならないでしょう。

年金分割を受けた元妻が死亡した場合、その年金はどうなりますか?

年金分割を受けた元妻が死亡しても、すでに離婚している元夫の年金へ分割済の年金納付分が戻ることはありません。元妻が死亡しても、元夫の年金額は変わりません。

また、元妻が再婚して死亡した場合も元夫の年金額は変わりません。

事実婚の場合でも年金分割はできるのでしょうか?

事実婚の場合では、下記の条件を満たすときに年金分割をすることができます。

- 事実婚をしていた期間に一方が他方の第3号被保険者であった期間があること

- 第3号被保険者であった方がその資格を喪失していること

- 事実婚を解消したと認められること

事実婚の関係にあった一方が他方の扶養に入り、第3号被保険者となり、その資格を喪失するまでは事実婚を客観的に証明できるため、その期間については年金分割が認められます。

別居期間が年金分割の割合に影響することはありますか?

別居期間が年金分割の按分割合に影響することはありません。年金分割は特段の事情がない限り50%ずつで分けることがほとんどというのが家庭裁判所の判断です。

また、年金分割は法律上の権利であるため、「特段の事情」(50%以下になる)があると認められた判例はほとんどありません。

裁判所は、夫婦は互いに扶助義務があることを重視しており、たとえ別居の期間が長くても按分割合は50%とする裁判がなされることが一般的です。

離婚後に状況が変わった場合、年金分割への影響はある?

離婚後に状況が変わった場合、年金分割にはどのような影響があるでしょうか。ケース別に見ていきましょう。

- 再婚した場合

年金分割をした側・された側のどちらも、再婚によって年金受給額が変動することはありません。例えば、夫から妻に年金分割し、その後元妻が再婚しても分配された年金は支給されます。これは元夫が再婚しても同じです。

- どちらかが死亡した場合

例えば、夫から妻へ年金分割をし、その後元夫が死亡したとしても元妻に年金は支給されます。また、元妻が死亡した場合でも、年金分割をした元夫の年金へ分割済の年金納付分が戻るわけではありません。

年金分割については離婚問題に精通した弁護士法人ALGにご相談ください

離婚時に年金分割をすることはとても重要ですが、離婚に詳しくなければ分割の仕方など、分からないことも多くあると思います。

また、計算方法も難しく、必要書類も複雑であるため離婚時の負担が大きくなってしまうでしょう。

年金分割について、少しでもお悩みの場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

私たちは、離婚や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。ご相談者様のお悩みを丁寧にヒアリングし、年金分割についてわかりやすく説明し、法的な観点から的確にアドバイスしていきます。

また、代理人となって交渉や手続きをすることも可能ですし、調停や審判に移行した場合も弁護士はあなたの味方です。

年金分割は、あなたの将来にとって大事な問題です。少しでもお悩みの場合は、まずは一度お話をお聞かせください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)