離婚裁判ってどんなもの?流れや費用、訴訟の条件、かかる期間について

離婚について夫婦で話し合ったり、調停での解決を試みたものの解決できなかった場合は、離婚裁判を行うことになります。

日本では多くの夫婦が話し合いによって離婚しているため、離婚裁判にまで発展するケースは多くありません。 政府の人口動態統計によると、2022年の離婚総数は17万9099件で、そのうち離婚裁判の割合は約1~2%程度でした。

この記事では、話し合いで解決できない場合に離婚方法の最終手段として利用される「離婚裁判」に着目して、手続きの流れや費用について解説していきます。

裁判を有利に進めるポイントや、よくある質問への回答も紹介していきますので、ぜひ参考になさってください。

目次

離婚裁判とは

離婚裁判とは、裁判所の判決によって強制的に離婚の成立を目指す手続きです。

離婚することや離婚条件について夫婦の話し合いや調停で合意できなかった場合に、最終手段として家庭裁判所に離婚裁判を起こすことができます。

離婚の方法は裁判離婚の他に協議離婚・調停離婚・審判離婚があります。

裁判離婚をするには他の離婚方法と違って、法律で定められた離婚理由が必要になります。

また、裁判は原則として公開されるため、第三者による傍聴が認められています。

| 協議離婚 | 夫婦で話し合って合意に至る離婚。双方が離婚届に署名・捺印をして、役所に提出すれば離婚が成立する。 |

|---|---|

| 調停離婚 | 家庭裁判所における調停で話し合って合意に至る離婚。 調停では調停委員に夫婦双方が交互に事情を説明し、間を取り持ってもらう形で話し合いを進める。 |

| 審判離婚 | 些細なことが原因で調停が合意に至らない場合に、調停に代わり裁判官が審判を下して成立させる離婚。 夫婦のどちらかが異議申立てをすれば、審判内容は無効になる。 |

| 裁判離婚 | 離婚裁判において、裁判官が判決を下して成立させる離婚(判決離婚)。 夫婦のうち離婚裁判を起こした方を“原告”、訴えられた方を“被告”と呼ぶ。 裁判の途中で和解に至った場合は“和解離婚”、被告が原告の離婚請求を全面的に受け入れた場合は“認諾離婚”となる。 |

離婚裁判で争うことができる内容

離婚裁判では、離婚するかどうかや離婚理由の有無以外に、お金や子供に関する離婚条件についても争うことができます。

離婚裁判を行うメリット・デメリット

離婚裁判は、離婚を認める判決が確定すれば相手が拒否していても離婚できるメリットがある一方で、望まない判決が出たとしても必ず従わなければならないというデメリットもあります。

以下、離婚裁判のメリットとデメリットをまとめました。

<離婚裁判を行うメリット>

- 離婚を認めるかどうかや離婚条件について結論を出してもらえる

- 判決には法的な強制力があるため、守られない場合には強制執行が可能になる

- 証拠があると有利な判決を得やすくなる

<離婚裁判を行うデメリット>

- 望み通りの結果が得られるとは限らず、その場合でも判決に従わなければならない

- 多くの時間や費用がかかる

- 心理的負担が大きい

- 第三者の傍聴が認められているため、プライバシーが保てない

離婚裁判を行うための条件

離婚裁判は、夫婦間で離婚について揉めた際に、誰でもすぐに申し立てられるというわけではありません。

離婚裁判を起こすにはいくつか条件があるので、以下で説明します。

離婚調停を経ていること

離婚裁判を起こすには原則として、先に離婚調停の手続きを踏んでいる必要があります。

離婚のような家庭の問題はいきなり裁判官に判断を求めるのではなく、まずは夫婦間で話し合いをするべきだと考えられているため調停を実施してから裁判を行うルールになっているのです。

この考え方を調停前置主義といいます。

ただし、以下のようなケースでは話し合うこと自体難しいため、調停を省略して裁判からスタートすることが認められています。

- 配偶者の行方が不明

- 配偶者の生死が不明

- 配偶者が強度の精神病を患っている

- 調停を行っても合意に至る可能性がないとき

法定離婚事由が存在すること

裁判で離婚が認められるには、民法で定められた離婚理由(法定離婚事由)が存在しなければなりません。

法定離婚事由とは、下表の5つの項目のことです。

| 不貞行為 | 配偶者以外と肉体関係を結ぶこと |

|---|---|

| 悪意の遺棄 | 配偶者に生活費を与えない等、夫婦の同居・協力・扶助の義務を正当な理由なく怠ること |

| 3年以上の生死不明 | 配偶者の行方が3年以上わからず、生死不明の状態であること |

| 強度の精神病 | 配偶者が統合失調症、偏執病、躁うつ病等を患い、夫婦として精神的な交流が図れない状態であること |

| その他婚姻を継続し難い重大な事由 | DV、モラハラ、セックスレス、過度な宗教活動等が原因で、夫婦関係が破綻していること |

ただし、法定離婚事由があるからといって、ただちに離婚が認められるとは限りません。

実際の裁判では法定離婚事由が発生するまでの経緯や、それによって夫婦関係がどのように変化したか、今後も婚姻の継続が可能かどうかなどを踏まえて、総合的に判断されます。

なお、離婚理由で最も多いのは「性格の不一致」ですが、これは「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」にあてはまります。

ただし、性格の不一致はどの夫婦にも起こり得る問題であるため、よほど程度が酷く、それによって夫婦関係が破綻していると認められる必要があります。

合わせて読みたい関連記事

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

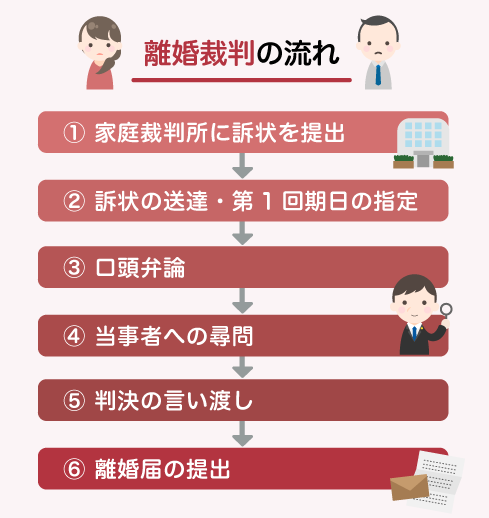

離婚裁判の流れ

それでは、ここからは実際の離婚裁判がどのように行われるのかを解説します。

大まかな流れは次のようになっています。

- 家庭裁判所に訴状を提出

- 訴状の送達・第1回期日の指定

- 口頭弁論

- 当事者への尋問

- 判決の言い渡し

- 離婚届の提出

それぞれの段階でどのようなことが行われるのか、詳しく見ていきましょう。

①家庭裁判所に訴状を提出

まずは、家庭裁判所に訴状を提出して訴えを提起します。

提出先は、原則として夫または妻の住所地の家庭裁判所です。

ただし、住所地の家庭裁判所と離婚調停を行った家庭裁判所が異なる場合は、調停を行った方の裁判所で訴訟が扱われることもあります。

ちなみに訴状とは、原告が裁判を起こす際に必ず提出が求められる書面で、裁判を申し立てた理由や経緯、裁判で審理してほしい内容やそれについての言い分などを記載します。

離婚裁判の訴状に記載する内容の例は、以下のとおりです。

- 原告と被告の本籍・住所・氏名

- 親権者の指定について

- 慰謝料の金額

- 財産分与について

- 養育費の金額と支払期間、支払期日

- 年金分割の割合

- 夫婦が婚姻した日

- 未成年の子供の有無や、子供がいる場合は名前・年齢・生年月日

- 離婚調停の事件番号や結果

- 離婚の原因について

離婚裁判の必要書類

離婚裁判の申立てに必要な書類は以下のとおりです。

訴状のフォーマットについては、裁判所のウェブサイトから入手することができます。

- 訴状2部

- 夫婦の戸籍謄本およびそのコピー

- 年金分割についても争う場合は、「年金分割のための情報通知書」およびそのコピー

- その他証拠書類(源泉徴収票や預金通帳等)およびそのコピー2部

なお、上記の書類の部数は被告が1名の場合であり、浮気相手も同時に訴えるようなケースであれば、被告の人数だけ部数も追加します。

②訴状の送達・第1回期日の指定

訴状が受理されると、家庭裁判所から夫婦それぞれに第1回口頭弁論期日の通知が送付されます。

第1回口頭弁論期日は、訴状の提出から約1ヶ月後に設定されることが多いです。

被告(訴えられた側)には期日の通知と併せて訴状も送達されるため、内容を確認し、訴状に対する認否や反論を答弁書に記載して定められた期日(第1回口頭弁論期日の1~2週間前)までに裁判所と原告(訴えた側)へ提出することになります。

答弁書を提出せずに第1回口頭弁論期日を欠席すると、原告の請求をそのまま認める判決が出される可能性があるので、事実確認が間に合わない場合は「裁判で争う意思がある」「詳しくは追って主張する」などと簡単に記載した答弁書を提出しましょう。

③口頭弁論

口頭弁論は公開の法廷で行われる手続きで、夫婦双方が主張を述べ、証拠を提出します。

多くの場合、第1回口頭弁論で判決が下されることはないので、その後も約1ヶ月に1回のペースで2回目以降の口頭弁論期日や弁論準備・尋問手続きが開かれます。

第1回口頭弁論期日で行われること

第1回口頭弁論期日では、訴状と答弁書の陳述、証拠の提出を行うとともに、次回期日に行うことや当事者双方が準備することを確認し、次回期日の日程調整を行います。

2回目以降の期日で行われること

2回目以降の期日では、夫婦双方が反論・主張をしたり、証拠資料を提出したりして争点を整理していきます。 初回と同様に公開法廷で口頭弁論を続けるケースもありますが、2回目以降は「弁論準備手続き」が行われることが多いです。

相手が裁判に来ない・欠席した場合はどうなる?

第1回口頭弁論の期日は、原告の代理人弁護士と裁判所の都合で決められるため、被告の予定が合わずに欠席となることは少なくありません。

そのため、初回に限っては、答弁書さえ提出していれば、被告は欠席したとしても、答弁書の内容を陳述したものとして扱われます。

しかし、被告が答弁書を提出せず、初回の口頭弁論にも出席しなければ、原告が離婚事由の存在を主張・立証することで、離婚が認められます。

被告が争う意思がないことから、原告の請求通りの判決が出る可能性が極めて高いでしょう。

④当事者への尋問

口頭弁論や弁論準備手続きで争点が整理されると、原告被告双方が陳述書を提出し、その陳述書の内容をもとに、証拠調べとして当事者への尋問「本人尋問」を行います。

本人尋問は、当事者本人が裁判官や弁護士からの質問に回答することで争点の事実関係を明らかにする手続きで、次のような流れで行われます。

- 主尋問 ・・・ 原告(訴えた側)または原告代理人弁護士からの質問

- 反対尋問 ・・ 被告(訴えられた側)または被告代理人弁護士からの質問

- 補充尋問 ・・ 裁判官からの質問

<本人尋問の流れ>

この①~③を【原告➡被告】の順で行います。 なお、争点の事実関係について証明できる第三者がいる場合には、「証人尋問」が行われることもあります。

本人尋問では、これまでの夫婦関係や離婚裁判に至った経緯、離婚したい理由(離婚したくない理由)といった内容を聞かれます。これらの内容は陳述書に記載します。

⑤判決の言い渡し

和解の見込みがなく、当事者双方の主張・立証から裁判官が事実認定をできる状態になったら、裁判官は原告の離婚請求を認めるか認めないか(棄却するか)という判決を下します。

判決が言い渡されるのは、口頭弁論の終結から大体1ヶ月後です。

なお、判決の結果に対する詳しい理由については、「判決書」に記載されています。 判決書は判決が下された日の数日~2週間後に、当事者双方に送られます。

判決内容に不服がある場合は控訴する

判決内容に不服がある場合、判決書が送達された日から2週間以内であれば、控訴が可能です。

控訴するには、「控訴状」を期限内に家庭裁判所に提出する必要があります。

控訴すると、家庭裁判所よりも上級の高等裁判所で改めて離婚について審理することになります。

控訴審判決にも不服がある場合は、さらに上告することで、最高裁判所での審理を求めることができます。

⑥離婚届の提出

離婚請求を認める判決が出て、相手方も控訴しないまま控訴可能期間の2週間が経過すると、判決は確定して離婚成立となります。

ただ、その際に戸籍にも自動的に離婚の記載がなされるわけではありません。

判決が確定したら、その日から10日以内に、原告が離婚届(および下表の書類)を提出しなければなりません。

提出先は、届出人(原告)の本籍地または所在地の市区町村役場です。

期限を過ぎたからといって、離婚届を受理してもらえないわけではありませんが、正当な理由がない場合、5万円以下の過料に処されるおそれがあるので注意しましょう。

| 離婚届 | 相手方や証人の署名捺印は不要。 |

|---|---|

| 戸籍謄本 | 本籍地以外の市区町村役場に離婚届を提出する場合に必要。 |

| 判決確定証明書 | 判決が確定していることを証明する文書。 |

| 判決書謄本 | 省略謄本(戸籍の記載に無関係な部分を省略した謄本)でも可。 |

| 和解調書謄本 | 和解離婚の場合、離婚届と一緒に提出。 |

| 認諾調書謄本 | 認諾離婚の場合、離婚届と一緒に提出。 |

離婚裁判にかかる費用

離婚裁判にかかる費用は、離婚のみを請求する場合は2万円程度、財産分与や養育費などの離婚条件を併せて請求する場合は3万円前後が相場です。

| 収入印紙代 | 1万3000円 |

|---|---|

| 慰謝料を請求する場合 | 160万円を超える慰謝料を請求する場合は、裁判所の手数料額早見表に応じた額の収入印紙が必要。160万円以下の請求の場合は1万3000円。 |

| 財産分与を請求する場合 | 1200円を加算。 |

| 養育費を請求する場合 | 「1200円×子供の人数」を加算。 |

| 戸籍謄本の発行手数料 | 450円 |

| 郵便切手代 | 裁判所によって異なる。相場は6000円程度。 |

離婚裁判の訴えに必要な費用は収入印紙で納付することになります。

このほか、裁判に必要な書類の取得費や交通費などの実費、期日に証人や鑑定人を呼んだ場合の家事予納金などが必要になることがあります。

なお、離婚裁判を弁護士に依頼する場合には、別途弁護士費用が必要になります。

離婚裁判の弁護士費用については、次項で詳しく解説していきます。

離婚裁判の弁護士費用

離婚裁判を弁護士に依頼した場合、相談料や着手金、成功報酬などの弁護士費用がかかります。

離婚裁判の弁護士費用は60万~130万円程度が相場ですが、慰謝料や養育費等についても争う場合はさらに費用が発生することがあります。

| 相談料 | 弁護士に相談する際にかかる費用 相談料の相場は30分あたり5000円程度 |

|---|---|

| 着手金 | 弁護士に依頼する際にかかる費用 離婚裁判での着手金の相場は30万~60万円程度 |

| 成功報酬 | 事案の解決に成功した場合にかかる費用 成功報酬の相場は30万~80万円程度 |

| 日当 | 弁護士が出張等をする際にかかる費用 日当の相場は、1日あたり3万~5万円程度 |

| 実費 | 交通費、郵便代、裁判の訴えにかかった費用など、弁護士が活動するにあたって実際に支出した費用 |

離婚の弁護士費用については以下ページでも詳しく解説しています。

また、弁護士法人ALGでは相談時に費用の見込み額についてもお伝えしていますので、お気軽にお問い合わせください。

合わせて読みたい関連記事

離婚裁判の費用は誰が払う?

離婚裁判の費用は、原告(訴える側)が負担します。

その後、判決が言い渡される際に裁判所の判断で費用の負担割合が決まるのですが、一般的には裁判に負けた側が多く負担する傾向にあります。

なお、離婚裁判の弁護士費用は、弁護士に依頼した本人が負担します。

ただし、不貞行為やDV・モラハラなどの不法行為により慰謝料を請求する場合には、例外的に弁護士費用の一部を相手に請求できることもあります。

離婚裁判にかかる期間

離婚裁判にかかる平均的な期間は約1~2年です。 個別の事情や争いの内容にもよりますが、はやければ半年ほど、長期化すると2年以上かかる場合もあります。

離婚裁判が長期化しやすいケースとして、次のようなものが挙げられます。

<離婚裁判が長期化しやすいケース>

- 離婚の事情が複雑なケース

- 慰謝料や養育費など、離婚裁判で取り決める離婚条件が多いケース

- 証拠が不十分で主張の裏付けが難しいケース

- 控訴、上告をして二審や三審へ進んだケース など

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚裁判を有利かつスムーズに進めるポイント

ここまで離婚裁判の概要や手続きの流れなどについて解説しましたが、実際に裁判を有利かつスムーズに進めるにはどうすればよいのでしょうか。

ここからは、離婚裁判で意識すべきポイントについて見ていきましょう。

主張を裏付ける証拠を確保する

裁判官は、当事者から提出された証拠をもとに事実認定を行います。

そのため、たとえ法定離婚事由があると主張しても、それを裏付ける証拠がなければ、事実として認めてもらうことは難しくなります。

証拠があれば裁判官の判断もスムーズになり、離婚請求や慰謝料請求が通りやすくなるので、必ず事前に証拠を集めましょう。

離婚理由別に集めるべき証拠の例を下表にまとめたので、ぜひ参考にしてください。

| 離婚理由 | 必要な証拠 |

|---|---|

| 不貞行為(浮気・不倫) |

|

| DV・モラハラ |

|

| 悪意の遺棄 |

|

| その他 |

|

和解による解決を検討する

和解離婚とは、裁判の途中で当事者同士が譲歩し合って成立させる離婚です。

第1回口頭弁論のあと、裁判官は当事者に対して何度か和解を勧めてきます。

その際、裁判官は双方の事情を踏まえて和解案も提示してくれます。

和解離婚を選択すると、判決を待つよりは比較的短期間で離婚を成立させることができます。

裁判が長引くと、その間の弁護士費用や婚姻費用といった金銭的負担も大きくなりますし、いつまでも結論が出ないことによるストレスも大きくなります。

なるべく早く離婚問題を解決させたい方は、和解を検討するのもひとつの手です。

和解離婚をすると裁判所が和解調書を作成します。

和解調書には判決と同じ法的効力があるため、相手が取り決めを守らない場合は、強制執行を申し立てることも可能になります。

弁護士に依頼する

離婚裁判は弁護士へ依頼することをおすすめします。

離婚に関する知識が不足していると、証拠が不十分だったり、適切な主張ができなかったりして問題が長期化してしまうリスクがあるためです。

以下、離婚裁判を弁護士に依頼するメリットをまとめました。

<離婚裁判を弁護士に依頼するメリット>

- それぞれの問題に応じて、依頼者の味方となって戦略的に裁判を進めてもらえる

- 法的な観点から有利なアドバイスがもらえる

- 書類作成や主張・立証など、煩雑で専門性の高い手続きを代行してもらえる

- 裁判にかかる労力や精神的なストレスを大幅に軽減できる

離婚を弁護士に依頼するメリットについては、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚裁判に関するQ&A

申し立てた離婚裁判を途中で取り下げることは可能ですか?

離婚裁判は判決が確定する前であれば、裁判を訴えた側(原告)によって、いつでも取り下げて裁判を終わらせることができます。

ただし、訴えられた側(被告)が答弁書などの準備書面を提出した後や、口頭弁論・弁論準備手続きを行った後に取り下げたい場合は、訴えられた側(被告)の同意が必要です。

裁判の取り下げは、訴えの取下書という書面で行うほか、口頭弁論期日において口頭で行うことも可能です。

離婚裁判が不成立になることはありますか?

裁判を起こしても離婚が不成立になることもあります。

たとえば、訴えを取り下げたり裁判上の和解をしたりして離婚しない選択をしたケースのほか、次のように裁判官が離婚を認めずに裁判で離婚不成立となるケースがあります。

<裁判で離婚が認められないケース>

- そもそも法定離婚事由がない場合

- 証拠が不十分で主張を証明できない場合

- 離婚裁判を訴えた側(原告)に不貞行為やDVなどの有責行為があった場合 など

DV加害者である相手と顔を合わせずに離婚裁判を進めることは可能ですか?

DVの被害に遭っていた場合、加害者である配偶者と直接会わずに離婚裁判を進めることができます。

裁判手続きのメインは口頭弁論ですが、これは弁護士を代理人として立てれば基本的に当事者は出廷する必要はありません。

本人尋問が実施される場合は当事者が出廷しなければなりませんが、加害者の前に衝立を立ててもらう「遮へい措置」や、裁判所内の別室からモニター越しにやり取りをする「ビデオリンク方式」を選択することができます。

なお、訴状や判決書には当事者双方の住所が記載され、相手方にも送達されることになりますが、裁判所に事情を説明し手続きをすれば、秘匿として取り扱ってもらうこともできます。

以下のリンクページは、離婚事由がDVであるケースについて詳しくまとめています。ぜひ、併せてご一読ください。

合わせて読みたい関連記事

有責配偶者から離婚裁判を申し立てることは可能ですか?

有責配偶者でも離婚裁判を起こすこと自体は可能です。

ただし、不貞行為やDV・モラハラなどの離婚原因を作った有責配偶者から離婚を請求することは倫理的・道徳的に許されないと考えられているため、裁判で離婚が認められることは基本的にありません。

<有責配偶者からの離婚請求が例外的に認められるケースもあります>

有責配偶者からの離婚請求であっても、次のような条件を満たす場合には例外的に離婚が認められる可能性があります。

- 別居期間が長期に及んでいる

- 経済的に自立できない未成熟の子供がいない

- 配偶者が離婚によって過酷な状況におかれない

有責配偶者からの離婚請求については、以下ページもご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手も離婚裁判に出廷するのでしょうか?

浮気相手に慰謝料を請求する場合、浮気相手のことも被告として訴えることになります。

そのため、口頭弁論に本人が出席してくる可能性はありますが、浮気相手が弁護士を立てていれば、弁護士が代理人として出席するのが一般的です。

ただし、本人尋問では被告本人が質問に答える必要があるため、浮気相手も出廷してくると考えられます。

離婚裁判で離婚できる確率はどれくらいですか?

裁判所の「人事訴訟事件の概況」によると、令和5年の離婚裁判で判決が言い渡された3,027件のうち、離婚が認められたのが2,699件でしたので、離婚裁判で離婚できる確率は約80~90%程度といえます。

| 年 | 離婚裁判(判決) | うち容認 | うち棄却 | うち却下 |

|---|---|---|---|---|

| 令和5年 | 3,027 | 2,699 | 319 | 6 |

| 令和4年 | 3,030 | 2,673 | 349 | 7 |

| 令和3年 | 3,054 | 2,670 | 376 | 4 |

| 令和2年 | 2,691 | 2,395 | 293 | 1 |

| 令和元年 | 3,079 | 2,743 | 331 | 5 |

なお、この数字には裁判上の和解によって離婚が成立したケースや不成立となったケースが含まれていないため、あくまで目安の確率となります。

別居している期間があれば、裁判で離婚は認められやすくなりますか?

別居期間が長期に及んでおり、夫婦関係が破綻していると判断されれば、裁判で離婚が認められやすくなります。

裁判で離婚が認められるためにどれくらいの別居期間が必要かは、夫婦の年齢や同居期間の長さといった個別の事情によって変わります。

一般的には3~5年程度別居していれば、法定離婚事由に該当する離婚理由がなくても裁判で離婚が認められる可能性があります。 なお、有責配偶者から離婚裁判を訴える場合には、5年以上の別居期間が必要になることが多いです。

合わせて読みたい関連記事

離婚裁判をスムーズかつ有利に進めるために弁護士がサポートいたします

離婚裁判をスムーズかつ有利に進めるためには、専門知識を有する弁護士によるサポートが欠かせません。

離婚裁判まで発展するケースはそれほど多くありませんが、弁護士法人ALGではこれまでに裁判手続きによって離婚問題を解決してきた実績があります。

離婚についてお悩みの方の一番の味方となって、最善の解決ができるように裁判やその先の人生を見据えたサポートに全力を尽くします。

弁護士に依頼するのはハードルが高いと感じていらっしゃる方も、まずは離婚問題に詳しい専任の受付スタッフがお話を伺いますので、ぜひ一度私たち弁護士法人ALGまでご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)