養育費とは?支払い義務や決め方・相場などをわかりやすく解説

養育費とは、未成熟の子供を監護・養育するために必要な費用です。離婚によって、配偶者とは他人同士に戻りますが、子供との親子関係が解消するわけではありません。

親には子供を扶養する義務があることから、養育費の支払い義務が発生します。

この記事では、養育費の支払い期間や決め方、金額や期間の変更方法、未払いになった場合の対処法、再婚したときの影響などについて解説していきます。

目次

養育費とは

養育費とは、未成熟の子供を監護、養育するために必要な費用のことです。

養育費は子供が社会的、経済的に自立するまでにかかる費用ですので、以下の表のような費目が含まれます。

| 子供の生活費 | 食費、被服費、住居費 |

|---|---|

| 教育費 | 学校の授業料、学用品費、通学費、制服代、通学用品費、給食費、修学旅行代、PTA会費など |

| 医療費 | 診察料、薬代など |

| お小遣い | 常識の範囲内で必要となる金額 |

| 娯楽費 | おもちゃ代、スマートフォン通信料など |

| 交通費 | 電車代、バス代など |

養育費の支払いは義務?

夫婦が離婚するときに、未成年の子供がいる場合には、子供と一緒に暮らしていない親(非監護親)にも養育費の負担義務が生じます。

養育費の負担義務は、民法766条1項において、子供の監護に要する費用の分担として定められており、離婚後も親としての責任は続くという考え方に基づいています。

養育費は、子供が健やかに育つための生活費などを支えるものです。子供のための権利でもあるため、非監護親に、しっかりと支払ってもらうようにしましょう。

養育費の支払いはいつまで?

養育費は、子供が20歳になる誕生月まで支払われるのが一般的です。ただし、父母双方の合意があれば、養育費の支払い期間を自由に取り決めることができます。

子供が大学に進学すれば、20歳を過ぎても経済的自立が難しい場合もありますし、高校卒業後に就職して経済的に自立する場合もあります。

離婚するときに何歳まで支払うかを決めておくのは難しいため、進学の際に再度協議をするように取り決めるケースもあります。

民法の改正により、2022年4月、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、子供が成人年齢に達したとしても、就職をしない限りは経済的に自立していない未成熟子であることに変わりはありません。

そのため、成人年齢の引き下げは養育費の支払い終期に影響を及ぼさないと考えられています。

養育費の支払い期間についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

養育費の決め方

養育費の支払い金額や支払い期間を取り決める方法には以下の3つの方法があります。

- 夫婦で話し合う

- 調停で話し合う

- 家庭裁判所の審判、裁判で決める

①夫婦で話し合う

養育費の金額や支払い期間について、父母双方で話し合いましょう。養育費については、父母双方の合意があれば自由に取り決めが可能です。

話し合いによって決めるべき具体的な項目は次のとおりです。

- 養育費の月額

- 支払い期日(月末支払い等)

- 支払い方法(振込先の口座を指定する)

- 支払い期間(特に、いつまで支払うかを明確にする)

- 特別に考慮すべき事情

合意した内容は公正証書にする

夫婦の話し合いによって条件が定まったら、合意した内容を公正証書にしておきましょう。

公正証書は、公証人が作成する公文書であり、原本は公証役場に保管されるため、改ざんなどのリスクがほとんどありません。

作成するときには、養育費の不払いに備えて、強制執行認諾文言付き公正証書にしましょう。

養育費の不払い時に強制執行を申し立てて、預貯金や給与などの財産を差し押さえることができます。

離婚の公正証書についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

②調停で話し合う

父母の話し合いがまとまらない場合は、離婚前であればほかの離婚条件と併せて離婚調停、離婚後であれば養育費請求調停を申し立てます。

調停では調停委員が当事者の間に入り、双方の意見を調整しながら、話し合いによって合意を目指します。

調停委員が間に入ることにより、冷静な話し合いが期待できます。

最終的に調停委員を間に挟んだ話し合いによって、養育費について双方が合意できれば調停は成立し、調停調書が作成されます。

③家庭裁判所の審判、裁判で決める

父母の話し合いや調停をしても、養育費に関して揉めてしまう場合は、審判手続きに移行します。

審判の手続きでは、当事者から提出された資料や主張などを家庭裁判所の裁判官が調べたうえで、養育費について判断し、決定します。

裁判官が定めた養育費に関して不服がある場合は、2週間以内に不服申立てをすることができます。

審判で不服申立てがあり、養育費について合意が得られない場合は裁判に移行します。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

養育費の金額はどのように決まる?

養育費の金額は父母が話し合いによって合意できればいくらになっても構いませんが、一般的な養育費の相場は気になるところでしょう。

家庭裁判所では養育費算定表を使用してその家庭に合った養育費の相場を算出します。

養育費算定表を用いて、以下の順番に確認していきましょう。

- 親の基礎年収を確認する

- 養育費算定表を確認する

親の基礎収入を確認する

養育費算定表で考慮される父母の収入は年収となります。

- 会社員など給与所得者の場合

「年収」とは、税金や年金・保険料等が差し引かれる前の年間の総収入のことをいいます。

実際に手元に入る金額は「手取り」の金額になりますので、年収を確認する際は源泉徴収票の支払総額を見てみましょう。 - 自営業者の場合

自営業者の場合、養育費算定表で考慮される収入は売上から必要経費などを控除した後の課税される所得金額となります。

そのため、自営業者の場合は前年の確定申告の所得額が基礎年収となります。

養育費算定表を確認する

養育費の相場を知るためには、養育費算定表を参考にするとよいでしょう。

養育費算定表とは、裁判所のホームページに掲載されており、簡単・迅速に標準的な養育費の金額を算定するために作成された表のことです。

調停や裁判において養育費の金額を定める際にも参考にされています。

養育費算定表は、子供の人数・年齢に応じて表1~表9に分かれていますので、ご自身の家族構成に該当する表を選択しましょう。

養育費算定表は下記ページに掲載されています。ぜひご活用ください

ただし、以下のケースでは養育費算定表に当てはまらず、利用することができません。

- 年収2000万円以上のケース

- 子供が4人以上いるケース

- 子供が私立の学校等に通っているケース

- 子供に持病があり、特別な医療費がかかるケース

上記のように算定表に当てはまらない場合には、一度弁護士に相談してみるとよいでしょう。

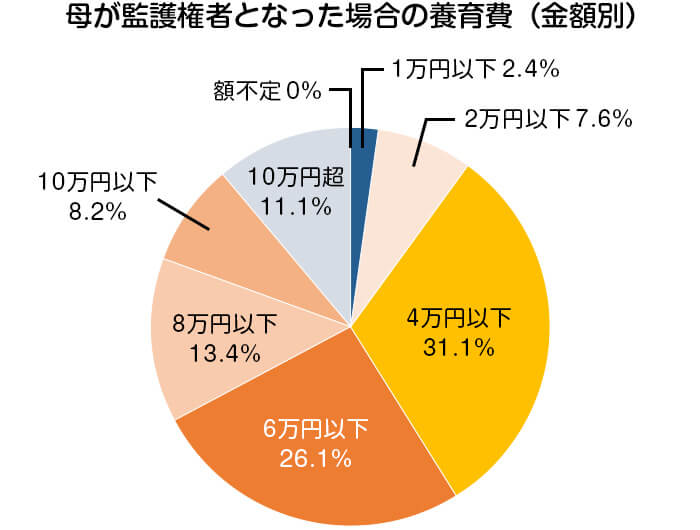

養育費の相場とシミュレーション

令和3年度の全国ひとり親世帯等調査によると、月額養育費の平均相場は母子家庭で5万485円、父子家庭で2万6992円です。

ただし、あくまでも養育費を受け取っている世帯だけの調査結果であり、養育費を受け取れていない家庭を含めると金額は下がります。

実際に養育費を算定する際には、子供の人数や年齢、父母の年収、職業などによっても金額は変動します。

裁判所が公表している養育費算定表を利用すれば、個別の状況に応じた目安の金額を算出することができますので、裁判所のホームページで確認してみましょう。

養育費の相場についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

また、弁護士法人ALGでは、簡単に養育費の相場をシミュレーションできる計算ツールをご用意しました。ぜひご活用ください。

合わせて読みたい関連記事

養育費の金額・支払い期間は変更も可能

養育費の金額や支払い期間は、一度取り決めてしまった後でも、変更を求めることができます。

変更が認められる可能性が高いのは、取り決めをしたときには予想できなかった事情の変更が生じ、そのままの金額を維持すると不公平な場合などです。

しかし、養育費を変更するためには、相手との合意が必要です。合意できない場合には、家庭裁判所の調停や審判手続きによって変更を求めていくことになります。

増額・延長できるケース

養育費の増額や、支払い期間の延長が認められる主なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

- 子供の怪我や病気により、継続して高額な医療費がかかるようになった

- 子供が私立校や大学に進学した

- 支払う側の収入が、転職や昇進などにより大幅に増額した

- 受け取る側の収入が、病気や失業などによって大幅に減った

養育費は、子供が順調な生活を送り、健やかに成長するために必要なものです。そのため、このままでは子供を十分に育てられない状況になった場合には、養育費を増額できる可能性があります。

養育費の増額や延長を求めるときには、それらが必要となる根拠を示す書類などを提示しましょう。

一度決めた養育費の増額についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

減額・短縮できるケース

養育費の減額や、支払い期間の短縮を認めてもらえる主なケースとして、以下のようなものが挙げられます。

- 病気やリストラなどの理由で、支払う側の収入が大幅に減額された

- 受け取る側の収入が就職や転職、昇進などによって大幅に増額された

これらのケースでは、両親の負担を公平にする観点から、養育費が減額されることもあります。

しかし、養育費が減額されると、子供を養っている側の負担が大きくなるため、一方的な減額や支払いの打ち切りをしてはいけません。必ず話し合いをしましょう。

なお、失業しても、仕事が嫌になって辞めた場合などでは減額が認められないケースもあるので注意が必要です。

養育費の減額ができる条件についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

養育費が払われない・未払いになった場合の対処法

養育費が未払いになった場合の対処法として、主に以下の2つの方法が考えられます。

- 相手と交渉する

- 裁判所に強制執行を申し立てる

養育費の支払いは法律上の義務です。しかし、残念ながら養育費が未払いとなるケースも多く発生しており、ひとり親の家庭が困っているのが実情です。

養育費を払ってくれない場合には、法的な手段によって回収できる可能性があります。泣き寝入りせず、弁護士へご相談ください。

未払いの養育費を回収する方法についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

相手と交渉する

養育費を払ってくれない場合には、支払ってほしい旨を相手に伝えましょう。直接会って伝えることが難しい場合は、電話やメールでも構いません。

話し合いが進まない場合や、そもそも話し合いにならない場合には、内容証明郵便で請求しましょう。

内容証明郵便とは、日本郵便が提供するサービスのひとつで、誰が、誰に、いつ、どのような内容の文書を郵送したかについて証明してくれる郵便局のサービスです。

内容証明郵便に法的な効力はないので、受け取った後に養育費を払われないからといって罰則があるわけではありません。

しかし、本気で請求していることを示せるため、相手に心理的なプレッシャーを与えられるでしょう。

裁判所に強制執行を申し立てる

養育費の支払いを求めても、相手から支払いがない場合には、家庭裁判所に「履行勧告」や「履行命令」を申し立てることができます。

ただし、申立てをするには調停や審判で養育費を取り決める必要があります。

履行勧告家庭裁判所が相手に義務を行うよう勧告することです。しかし、強制力があるわけではない点に注意しましょう。

履行命令家庭裁判所で決められた養育費を支払うように、相手に命じるものです。

履行勧告とは異なり強制力があるため、命令に従わない場合は10万円以下の過料が科されます。

上記の方法でも養育費が支払われない場合は地方裁判所に強制執行の申立てを行います。

強制執行の申立てをすることで、給与や預貯金などの差し押さえができます。なお、相手が会社員などの場合は、一般的には給与の差し押さえが行われるケースが多いです。

養育費の強制執行については以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

再婚したら養育費はどうなる?

養育費を支払っていた者が再婚しても、支払義務は基本的に継続します。

しかし、主に以下のような場合では、養育費の減額や免除が認められる可能性があります。

- 支払う側が再婚して、再婚相手との間に子供ができた

- 支払う側が再婚して、再婚相手の連れ子と養子縁組を組んだ

- 支払う側の再婚相手に、働けない事情がある

養育費の減額や免除には合意が必要です。一方的な打ち切りはできないので、元配偶者と話し合いましょう。合意できない場合には、弁護士へ相談してみるとよいでしょう。

なお、受け取る側が再婚して、再婚相手と子供が養子縁組をした場合には、子供を扶養するのは基本的に再婚相手となります。そのため、養育費が減額されるケースが多いです。

受け取る側が再婚しても、再婚相手と子供が養子縁組をしない場合には、基本的に養育費は減額されません。

再婚した場合の養育費についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

養育費を払わないどうなる?

離婚後、養育費を支払わなかったとしても、刑罰を受けることはありません。ただし、法的なリスクは存在するため、踏み倒そうと考えてはいけません。

養育費の取り決めがあるのに支払わない場合、条件が満たされると、給料や預金を差し押さえられるおそれがあります。これは強制執行と呼ばれる手続きで、裁判所を通じて行われます。

さらに、相手があなたの財産状況を把握するため、財産開示手続きを行う可能性もあります。

裁判所から財産の申告を命じられる手続きですが、嘘をついたり、出頭しなかったりすると、6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金刑が科されるため注意しましょう。

養育費を払わなくてよい場合はある?

子供を監護する親が養育費を請求しなかった場合、養育費の支払い義務は発生しません。

また、離婚するときに養育費は請求しない旨の合意をした場合にも、基本的に支払い義務が発生しません。

ただし、子供が経済的に困窮してしまうのであれば、子供本人から扶養料を請求される可能性があります。

病気や失業などで収入がなく、生活が困窮している場合には、家庭裁判所で養育費の免除や減額が認められることもあります。

自己判断で支払いを止めるとトラブルになる可能性があるため、必ず協議や調停を行いましょう。

養育費を払わなくても許される場合についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

離婚後に養育費を請求することはできる?

離婚時に養育費の取り決めをしなかったとしても、離婚後に養育費を請求できます。ただし、受け取れるのは請求してからの養育費であり、離婚したときからの養育費を受け取れるわけではありません。

なお、法定養育費制度が2026年5月までに施行されます。この制度によって、離婚してから請求するまでの法定養育費を受け取れるようになる予定です。

養育費の消滅時効は、基本的に5年とされています。調停や裁判による請求であれば10年となりますが、なるべく早く請求しましょう。

離婚した後に行う養育費の請求についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

養育費に関するQ&A

過去の分の養育費を遡って請求できますか?

養育費について離婚時に取り決めをしているかどうかによって対応が変わります。

養育費の取り決めをしていた場合離婚協議書などで養育費の支払い義務を具体的に取り決めしていた場合は時効にかかっていない限り、過去にさかのぼった養育費を請求することが可能です。

もっとも、その場合でも養育費がさかのぼって認められるのは養育費の請求をした時からです。

養育費の取り決めをしていない場合

- 相手が支払いに応じる場合

過去の養育費について、交渉で相手に支払いを求めること自体は問題ありません。

相手が支払いに了承すれば、支払いを受けられます。 - 相手が支払いに応じない場合

交渉で協議がまとまらない場合は調停を利用します。

しかし、過去にさかのぼった養育費の支払いは、期間によっては多額となり支払う側の大きな負担となってしまうため、支払いは原則認められません。

養育費を一括で請求することはできますか?

養育費は子供の日々の生活費であるため、月々の支払いが基本となっています。

父母が一括払いに合意できるのであれば、一括払いで支払ってもらうことも可能です。

養育費が一括払いされた場合には、支払う側はすでに養育費の支払い義務を果たしたことになります。

そのため、無計画に養育費を使い切ってしまったからといって追加の請求は認められにくいのが現状です。

養育費を一括で支払ってもらった場合には、使い方について計画的に行う必要があるでしょう。

また、多額の養育費を一括で受ける場合、子供の生活費として「通常必要と認められる」範囲を超えると判断され、贈与税を課税される可能性があるので注意が必要です。

一括で受け取る場合には税理士などへ事前に相談した方がよいでしょう。

養育費の一括払いについては以下のリンクで詳しく解説しています。ご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

共同親権になると養育費はどうなりますか?

離婚後に共同親権となった場合でも、子供はどちらか一方の親と暮らすことに変わりはありません。

そのため、子供と一緒に暮らしていない親は、子供と一緒に暮らす親に対して養育費の支払い義務が生じます。

養育費の支払いは「親権者かどうか」ではなく、親の負う扶養義務に基づいています。

離婚によって一緒に暮らさなくなったり戸籍が別になったりしても、親子であることに変わりはないことから扶養義務が継続し、養育費の支払いが生じます。

受け取った養育費に税金はかかりますか?

離婚後に受け取る養育費は、基本的に贈与税や所得税といった税金はかかりません。養育費は、親の扶養義務に基づいて支払われるからです。

ただし、将来分を含めて一括で受け取る場合には注意が必要です。全額が養育費に充てられるのかが不明確になるため、贈与税の課税対象となるおそれがあります。

一括払いを受ける必要のある方は、税理士や弁護士に相談するのがおすすめです。

養育費の請求や交渉については弁護士法人ALGにご相談ください

養育費は子供の健やかな成長のために必要な費用です。

当事者間で養育費の金額で揉めている場合は養育費算定表を使用し、養育費の目安を算出できますが、ご家庭にはそれぞれ個別の事情もあるでしょう。

そもそも養育費算定表に当てはまらないご家庭もあり、適切な養育費の金額が分からない場合もあるでしょう。

養育費の金額で揉めている場合は、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。私たちは離婚問題や夫婦問題に詳しい弁護士が多数在籍しております。

ご家庭の個別の事情に合わせた適切な養育費の金額を算出し、相手と論理的に交渉していきます。

養育費についてお困りの際は、私たちに一度ご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)