自営業者が支払う養育費はいくら?計算方法や注意点など

養育費とは、未成熟子を監護・養育するために必要な費用です。離婚時の取り決めで親権者(監護権者)となり、子と同居する親は、子と別居する非親権者(非監護権者)に養育費を請求できます。

養育費の金額は両親の年収や職業、子供の人数や年齢など、家庭の事情により変動します。また、同じ年収でも給与所得者(会社員)より自営業者(個人事業主)の方が高額になる傾向があります。

この記事では、自営業者の養育費について、養育費を計算する方法や計算する際の注意点などについて解説していきます。

目次

自営業者の養育費はどのように決めるのか

養育費の金額は、夫婦の話し合いで自由に決めることができます。つまり、双方が合意すればいくらでも構いません。

しかし、実際には金額で揉めてしまう場合も多く、そのようなときには裁判所が公開している養育費算定表で養育費の目安を確認することができます。

養育費算定表は給与所得者と自営業者の両方について記載があるため、自営業者の欄を確認しましょう。

しかし、自営業者は収入が不安定になることもあり、将来養育費が継続して支払われるのか、不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

「こんなはずじゃなかった」とならないためにも、しっかりと弁護士に相談することが大切です。

自営業者の養育費が給与所得者より高い理由

一般的に、同じ年収であったとしても、給与所得者と自営業者を比較して自営業者の方が養育費の金額が高くなる傾向にあります。

これは、年収から以下の費用などを差し引いた基礎収入が自営業者と給与所得者とでは異なると考えられているためです。

- 年金保険料

- 税金

- 住居費

- 医療費

- 業務上の費用 など

また、平成30年度の司法研究によると、年収に占める基礎収入の割合を以下のように定めています。

| 給与所得者 | 自営業者 |

|---|---|

| 38%~54% | 48%~61% |

この結果からも自営業者の方が、基礎収入が多いと考えられ、給与所得者よりも養育費の金額が高額となります。

自営業者の養育費の平均相場はいくら?

令和3年度・全国ひとり親世帯等調査結果報告によると、母子家庭または父子家庭で支払われた養育費の平均は以下の表のようになります。

| 子供1人 | 子供2人 | 子供3人 | 子供4人 | 子供5人 | 平均 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 母子家庭 | 4万468円 | 5万7954円 | 8万7300円 | 7万503円 | 5万4191円 | 5万485円 |

| 父子家庭 | 2万2857円 | 2万8777円 | 3万7161円 | ― | ― | 2万6992円 |

しかし、上記の金額は、給与所得者と自営業者を含んだ相場となります。ご自身の相場を確認したい場合は、以下で解説する計算方法の活用や、弁護士への相談を検討しましょう。

自営業者の養育費を計算する方法

ここからは具体的に自営業者の養育費の金額を計算する方法について解説していきます。

自営業者の養育費を計算する流れは以下のとおりです。

- 自営業者の年収を求める

- 子供の人数と年齢から該当する養育費算定表を選ぶ

- 父母の年収から養育費の相場を求める

まずは自営業者の年収を求めましょう。

養育費は父母の年収で金額の相場が決まるため、自営業者の年収が分かれば、後は該当する表を用いて相場を確認できます。

自営業者の年収を求める

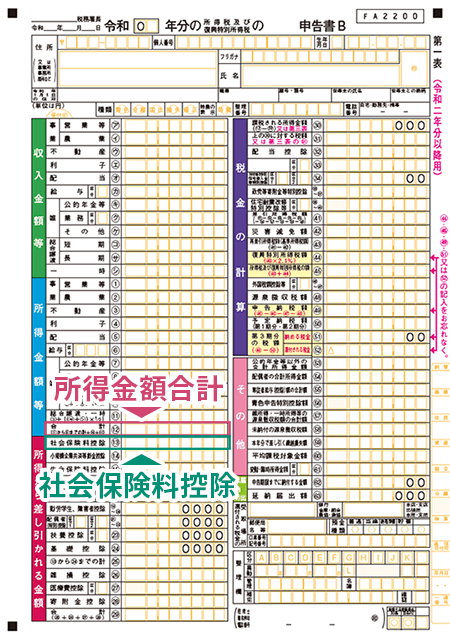

自営業者の年収を求めるためには、確定申告書が必要となりますので、まずは直近の確定申告書を用意しましょう。

自営業者の年収は、確定申告書の課税される所得全額とされています。

しかし、「課税される所得全額」は税法上種々の控除を受けた後の金額であるところ、控除のうちには実際に支出していない費用も含まれています。

そのため、自営業者の年収を計算する際には「課税される所得金額」に、税法上控除される実際には支出していない費用を加算します。

しかし、確定申告書などなかなか見る機会もないでしょうし、専門家でなければどの項目が引けて、どの項目は引けないのか、わからないことも多くあると思います。

そのため、確定申告書の「所得金額合計」から「社会保険料控除」(年金、健康保険料)を引き、青色申告控除または専従者給与を足すことで自営業者の基礎年収を簡単に求めることができます。

養育費算定表から養育費の金額を求める【計算例】

実際に自営業者の年収を計算し、養育費算定表から養育費を算出してみましょう。

例)

養育費を支払う側(義務者)

- 所得合計金額:800万円

- 社会保険料控除:40万円

- 青色申告控除:65万円

養育費を受け取る側(権利者)

- 年収0円:専業主婦

子供2人:5歳、10歳

- 義務者の年収を計算する ⇒800万円-40万円+65万円=825万円

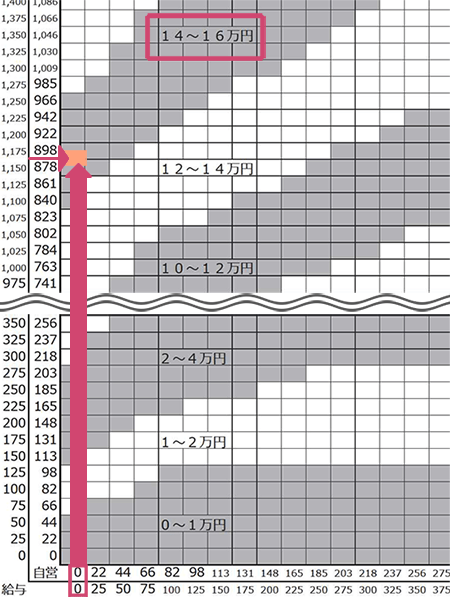

- 子供の人数、年齢に合った養育費算定表を確認する

- 権利者の年収0円と義務者の年収(自営)825万円が交差する部分を確認する

その結果、養育費の相場は18万~20万円になることが分かります。

自営業で給与所得もある場合

配偶者によっては、自営業者としての収入のほかに、給与所得者として仕事をしているケースもあるでしょう。その場合、養育費の相場はどのように算出するのでしょうか。

具体的なケースを用いてみていきましょう。

- 義務者:自営業者として年収600万円、給与所得者として年収400万円

- 権利者:年収0円(専業主婦)

- 子供1人(6歳)

このように、自営業者としての年収と、給与所得者としての年収の両方がある場合は、給与所得者としての年収を自営業者としての年収に換算する必要があります。

養育費算定表を見てみると、給与400万円は、自営業者の収入でいうと294万円と同じであるとされています。以下の表をご参考ください。

したがって、自営業者の収入600万円に294万円を足して義務者の年収を894万円(自営業者)として計算します。

養育費算定表より、義務者の年収894万円、権利者の年収0円が交差する部分を確認すると、養育費の相場は14万~16万円となります。

自営業者の養育費を計算する際の3つの注意点

自営業者の養育費を計算する際には、給与所得者と異なる考え方をするため、3つの注意点があります。

- 収入は適切か、経費の内訳を確認する

- 支出していない控除は加算する

- 納得できない提示年収は徹底的に調べる

では、それぞれについてどのような点に注意すべきか見ていきましょう。

①収入は適切か、経費の内訳を確認する

自営業者は、勤務先で源泉徴収が行われる給与所得者とは異なり、自分で売り上げや経費を計上して、確定申告を行います。

そのため、仕事とは関係のない物品の購入や飲食までを経費として計上している可能性もあります。なぜなら、経費を増やせば、実際の所得よりも所得金額が低くなり、養育費の負担も少なくなるからです。

少しでも経費の内訳や所得金額に違和感を覚える場合は、経費の内訳を確認する必要があります。

しかし、帳簿やお金の出入りを調べなければ実態を明らかにすることは困難であるため、弁護士に相談することをおすすめします。

②支出していない控除は加算する

義務者が自営業者の場合、養育費を計算する際は、確定申告書上の「課税される所得金額」をそのまま年収として使用するのではなく、「課税される所得金額」に、税務上の控除のうち実際には支出していない費用を加算する必要があります。

自営業者の年収を計算する計算式は以下のとおりとなります。

自営業者の年収=課税される所得金額+税務上の控除のうち実際には支出していない費用

青色申告控除などの費用を加算するのを忘れてしまうと、義務者の年収が本来より低くなってしまい、受け取れる養育費の金額も少なくなってしまうため、注意が必要です。

課税所得に加えることができる費用

自営業者は確定申告上の「課税される所得金額」からその年の年収を算出します。しかし、経費などを多く計上し「課税される所得金額」を少なくすれば、養育費の額を低くすることができてしまいます。

そのため、子供にとって不利益とならないように、養育費の計算では、税務上の控除のうち実際に支出していない費用を課税所得に加え、収入を再計算する決まりとなっています。

このように再計算をすることで、確定申告書の「課税される所得金額」が低かったとしても、本来の年収に近い金額で養育費を計算することができます。

養育費の算定において、課税所得に加えることができる費用には、以下の表のようなものがあります。

| 実際に支出していない項目 |

|

|---|---|

| 養育費の支払いのほうが優先される項目 |

|

| 養育費・婚姻費用算定表ですでに勘案されている項目 |

|

③納得できない提示年収は徹底的に調べる

自営業者である配偶者の提示する年収に納得いかない場合は、徹底的に調べることも必要です。

帳簿や預貯金口座の入出金履歴などをすべて提出してもらいましょう。また、婚姻期間中の生活費などを参考に、実際には配偶者の年収が提示額よりも高いと主張する方法もあります。

実際の年収をもとにした養育費支払いに応じない場合には、弁護士に相談し、サポートを受けることも検討しましょう。離婚調停や養育費請求調停を活用するなど状況にあった方法で尽力してくれます。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

養育費の話し合いが進まない場合の取り決め方法

養育費の金額や算定に用いる年収について夫婦の話し合いがまとまらない、または話し合いができない場合は、家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。

養育費の請求が離婚時なのか、離婚後なのかによって申し立てる調停が異なりますので注意しましょう。

- 離婚時 ⇒夫婦関係調整調停(離婚)

- 離婚後 ⇒養育費請求調停

調停は調停委員を間に挟んだ話し合いであり、ご自身でも行うことができますが、慣れない書類を準備したり、調停期日に出席して調停委員と話しあいをすることは、精神的に負担が大きいでしょう。

調停の手続きについては、離婚に詳しい弁護士にご相談ください。弁護士は代理人として調停に出席し、依頼者の代わりに効果的に主張することができます。

自営業者の元配偶者が養育費を支払わないときの対処法

自営業者である元配偶者が取り決めた養育費を支払わない場合、以下の対処法があります。

- 本人に直接連絡をして請求する

- 強制執行を申し立てる

- 強制執行で差し押さえる財産がない場合の対応

では、それぞれについて詳しく見ていきましょう。

➀本人に直接連絡をして請求する

自営業者の配偶者が取り決めた養育費を支払わない場合は、不払いが分かった時点で、まずは本人に直接連絡してみましょう。

直接連絡を取ることにストレスを感じる場合や連絡をしても返事がないような場合は、内容証明郵便を送付して催促する方法があります。

それでも支払われない場合、養育費について家庭裁判所の調停または審判で養育費を取り決めたのであれば、家庭裁判所に「履行勧告」の手続きを取ってもらうことができます。

しかし、「履行勧告」はあくまでも相手方に支払いを促すものであり、強制力はありません。

家庭裁判所に「履行命令」を出してもらうことができますが、相手方が命令に従わなくても10万円以下の過料で済んでしまいます。

このように、家庭裁判所の履行勧告または履行命令には必ずしも強い効果があるとはいえないため、それでも相手方が養育費を支払わない場合には、次に強制執行の申立てを行うことになります。

②強制執行を申し立てる

家庭裁判所の調停または審判で養育費を取り決めた場合、または養育費の取り決めについて強制執行認諾文言付き公正証書を作成していた場合には、養育費を支払わない相手方に対し、強制執行を申し立てることができます。

強制執行を申し立てる際には、「債務名義」が必要となります。

一般的な債務名義には、以下のようなものが該当します。

- 調停調書

- 審判書

- 和解調書

- 判決正本

- 強制執行認諾文言付き公正証書 など

相手方の住所や勤務地、財産を事前に調査した上で、債務名義に基づき、相手方の住所地を管轄する裁判所に強制執行の申立てを行います。

養育費の強制執行については、以下のリンクでも詳しく解説しています。ご参考ください。

③強制執行で差し押さえる財産がない場合

強制執行を行っても、相手方に差し押さえる財産がない場合は不払いの養育費を回収することができません。

その場合には、以下の方法を検討しましょう。

時期をみて再度強制執行を申し立てる

強制執行をしても養育費をもらうことができなかった場合、一度申立てを取り下げ、相手方に十分な資力が見込まれる時期に再度強制執行を申し立てましょう。

相手方の両親に払ってもらう

離婚は個人的な問題のため、相手方の未払いを、相手方の両親が肩代わりする義務はありません。しかし、相手方の養育費支払い義務について、両親が保証人となる旨定めた公正証書がある場合は、両親に対し、保証人として養育費の履行を求めることが可能です。

自営業者の養育費についてよくある質問

自営業で年収800万の養育費はいくらですか?

配偶者の義務者が自営業者で年収(基礎収入)800万円の場合には、子供の人数、年齢、親権者の年収により以下のように養育費相場が変動します。

| 子供の人数 | 子供の年齢 | 権利者の年収(給与所得者) | |||

|---|---|---|---|---|---|

| 0円 | 100万円 | 200万円 | 300万円 | ||

| 1人 | 14歳以下 | 12万~14万円 | 10万~12万円 | 10万~12万円 | 10万~12万円 |

| 15歳以上 | 16万~18万円 | 14万~16万円 | 12万~14万円 | 12万~14万円 | |

| 2人 | 14歳以下が2人 | 18万~20万円 | 16万~18万円 | 16万~18万円 | 14万~16万円 |

| 14歳以下が1人・15歳以上が1人 | 20万~22万円 | 18万~20万円 | 16万~18万円 | 16万~18万円 | |

| 15歳以上が2人 | 22万~24万円 | 18万~20万円 | 18万~20万円 | 16万~18万円 | |

| 3人 | 14歳以下が3人 | 22万~24万円 | 20万~22万円 | 18万~20万円 | 16万~18万円 |

| 14歳以下が2人・15歳以上が1人 | 22万~24万円 | 20万~22万円 | 18万~20万円 | 18万~20万円 | |

| 14歳以下が1人・15歳以上が2人 | 24万~26万円 | 20万~22万円 | 20万~22万円 | 18万~20万円 | |

| 15歳以上が3人 | 24万~26万円 | 22万~24万円 | 20万~22万円 | 18万~20万円 | |

しかし、この金額はあくまでも相場であり個別の事情により金額は変動します。

また、子供が4人以上の場合や権利者の年収が表以上の場合には個別に計算する必要がありますので、お気軽に弁護士にご相談ください。

養育費の未払いがあった場合、自営業者の給料を差し押さえることはできますか?

相手方が自営業者の場合、勤務先から給料を得ているわけではないので、給料の差し押さえはできません。

しかし、他の財産を差し押さえることができます。

- 預貯金

金融機関の相手方名義の預貯金は差し押さえができます。 - 不動産

相手方名義の家や土地は差し押さえできます。婚姻前に相手方が取得した不動産も差し押さえ可能です。 - 動産

不動産を除くもので、例えば、車・現金・絵画・宝石・ブランドバックなどが該当します。

ただし、相手方の生活に最低限必要な家財道具、家電、仕事用品などは差し押さえできません。

自営業者の養育費についてお悩みの方は弁護士法人ALGへご相談ください!

養育費では、自営業者と給与所得者では、基礎収入の算定にあたり、異なる計算式を用います。

自営業者の場合は、収入の内訳をはっきりさせないと適切ではない金額を受け取ることになってしまうおそれがあります。

自営業者の養育費については、私たち弁護士法人ALGにご相談ください。

当事務所には離婚問題や夫婦問題の解決実績が豊富な弁護士が多数在籍しており、適切な養育費を請求できるよう親身になってサポートいたします。

養育費について少しでも不安のある場合は、一度私たちにお話をお聞かせください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)