自己破産の少額管財とは?特徴や注意点・流れについて

自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類があります。

管財事件となった場合、裁判所の運用によっては、通常管財と少額管財に分かれることがあります。

少額管財は、通常の管財事件よりも費用や手続きの手間を抑えることができますが、利用するためには条件があって、裁判所によって取り扱いが異なるなどの注意点もあります。

この記事では、自己破産における少額管財事件に着目して、手続きの特徴や流れを注意点に触れながら解説していきます。

目次

自己破産における少額管財とは

少額管財とは、自己破産手続きにおける管財事件の一種で、管財事件を簡略化したものです。

自己破産を申し立てると、破産手続開始の決定と同時に同時廃止と管財事件のどちらの手続きで処理されるのかが裁判所によって決定されます。

| 同時廃止 | 同時廃止とは、破産手続の開始決定と廃止決定が同時に行われ、破産管財人が選任されることなく、直ちに免責手続へと進む手続きのことです。 |

|---|---|

| 管財事件 | 管財事件とは、裁判所が選任した破産管財人が、財産を換価処分して債権者へ配当した後に、免責手続へと進む手続きのことです。 |

管財事件となった場合、さらに通常管財事件と少額管財事件に分けられることがあります。

ただし、少額管財は破産法で定められた制度ではなく、管財事件の費用・時間といった負担軽減を目的とした各裁判所が独自に運用する制度なので、裁判所ごとに名称や具体的な運用方法、利用条件、費用が異なります。

以下ページでは、自己破産における管財事件について詳しく解説しています。

自己破産で少額管財になるケース

自己破産で少額管財事件が適用されるかどうかは、各裁判所によって基準が異なります。

ですが、次のようなケースに当てはまる場合は、同時廃止よりも少額管財事件となる可能性が高いです。

自己破産を申し立てる債務者本人に一定の財産がある場合東京地方裁判所では、33万円以上の現金や、20万円以上の財産(預貯金、車、不動産、退職金、保険の解約返戻金など)を保有していると、少額管財になる可能性があります。

免責不許可事由が疑われる場合借金の主な原因が浪費やギャンブルであるなど、裁判所が免責を認めない要件=免責不許可事由が疑われる場合は、破産管財人による調査が必要となるため、少額管財になる可能性があります。

個人事業主や法人の代表の場合個人事業主や法人の代表の場合、財産や契約関係が複雑なことが多いので、破産管財人を選任して調査・整理する必要があるため、少額管財になる可能性があります。

少額管財の特徴

費用が安い

少額管財事件の場合、予納金が20万円程度で済むことが多いです。

予納金とは、自己破産を申し立てるにあたって裁判所へ支払う費用のことで、破産管財人が業務を行う際の経費や報酬が含まれています。

通常の管財事件では最低でも50万円の予納金が必要になりますが、これが高いハードルとなって、自己破産の利用をためらう方も少なくありません。

少額管財事件は、通常の管財事件の負担軽減を目的としているので、裁判所によっても異なりますが、一般的に予納金は20万円程度で済むことが多く、自己破産にかかる費用を抑えることができます。

手続きの期間が短い

少額管財事件の場合、手続きの期間が短く済むのも特徴のひとつです。

少額管財は、通常の管財事件の手続きの一部を簡略化・簡素化しているため、迅速に手続きを進めることができます。

通常の管財事件だと手続きに6ヶ月~1年程度かかる一方で、少額管財となった場合、早ければ3~4ヶ月程度で済むことがあります。

少額管財の2つの注意点

少額管財が採用されていない裁判所もある

少額管財事件が採用されていない裁判所もあり、弁護士に依頼していても少額管財が利用できないことがあります。

そもそも少額管財事件は法律で定められた制度ではありません。

自己破産をより利用しやすくするために、東京地方裁判所が管財事件を簡略化して導入した運用上の手続きです。

現在では多くの地方裁判所で少額管財が採用されていて、名称や運用方法は異なるものの、少額管財に似た制度が採用されている裁判所もあります。

ですが、なかには少額管財が採用されていない裁判所もあるので、自己破産を検討していて管財事件となる可能性がある方は、少額管財事件を利用できるかどうかを事前に弁護士に相談してみるとよいでしょう。

少額管財の利用には弁護士による申立てが必要

少額管財事件を利用するためには、弁護士が代理人となって自己破産を地方裁判所に申し立てる必要があります。

少額管財は、代理人の弁護士によって事前に財産調査や必要書類の作成が行われていて、破産管財人の業務が簡略化できることが前提となっています。

そのため、自己破産を自身で申し立てると、通常の管財事件として扱われてしまいます。

「弁護士に依頼すると費用が高額になるから・・・」と、自力での自己破産手続きをお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、通常の管財事件として扱われる可能性が高くなります。

その結果、費用や手続きの負担が大きくなるおそれがあるため、注意が必要です。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

- 24時間予約受付

- 年中無休

- 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

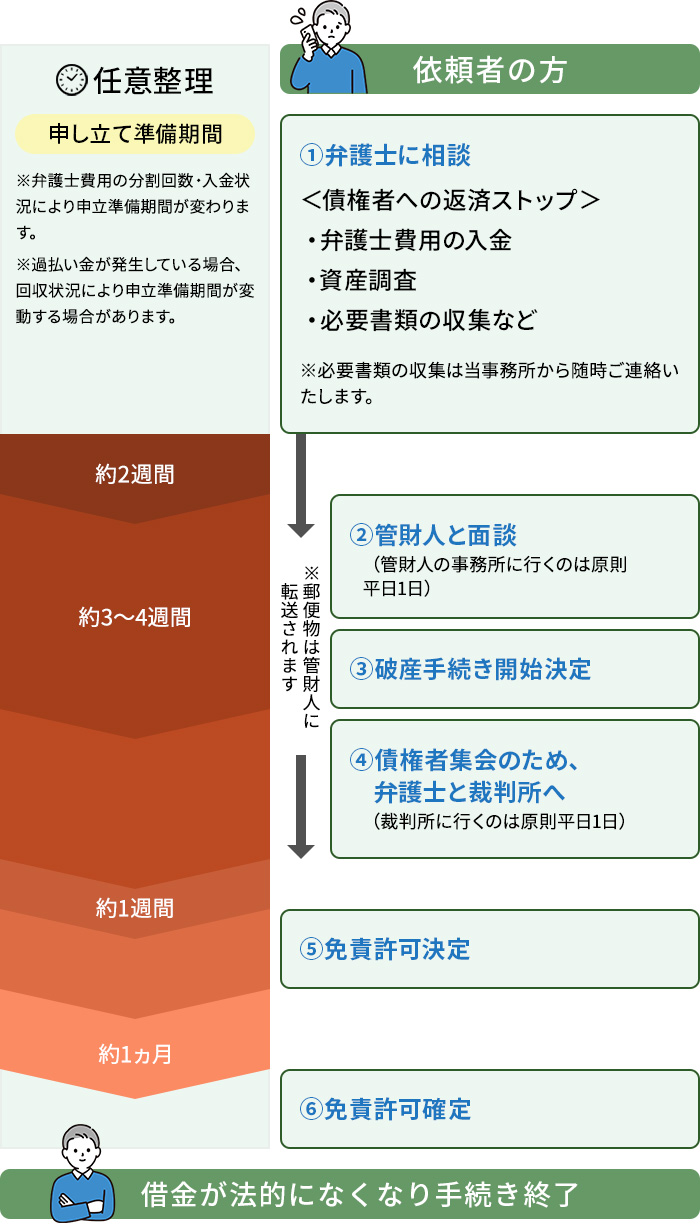

少額管財事件の手続きの流れ

自己破産の少額管財事件は、次のような流れで手続きが進められます。

- ➀弁護士への相談・依頼まずは、自己破産について弁護士に相談・依頼をします。

弁護士と委任契約を締結すると債権者へ受任通知が送付されて、以降は督促・取り立てがストップします。 - ➁弁護士による財産や債務、支払い不能の原因などの調査破産申立ての書類作成のため、弁護士は債務者の財産や借金の状況、支払い不能に陥った原因など、事前に債務者の財産調査を詳細に行います。

- ➂裁判所への破産申立て必要書類を取得・作成したら、住所地などを管轄する地方裁判所に対して破産手続開始を申し立てます。

- ➃破産管財人候補と三者面談破産申立てを行うと、破産管財人になる予定の弁護士・申立人(破産者)・代理人弁護士の三者で面談が行われます。

※東京地方裁判所の場合は三者面談のかわりに電話による即日面接が行われており、弁護士と裁判官のみでやり取りが行われます。 - ➄破産手続開始決定裁判所が支払不能の状態にあるなどの要件を満たしていると判断すると、破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されます。

- ➅引継予納金の支払い引継予納金(少額管財事件の場合は20万円程度)を支払うと、破産管財人によって債権調査・財産の換価処分・債権者への配当が行われます。

- ➆債権者集会破産手続開始から3ヶ月後を目安に債権者集会が裁判所で開催され、裁判官・申立人(破産者)・代理人弁護士同席のもと、破産管財人より換価処分の進捗状況や配当の見込みなどが報告されます。

- ➇免責許可決定債権者への配当が終わって破産手続が完了すると、免責審尋を経て、免責不許可事由などの問題が認められなければ、裁判所が免責許可決定を行います。

- ➈免責確定免責許可決定となると、その事実が官報に掲載され、1ヶ月ほどで免責が法的に確定し、すべての借金の支払義務が免除されます。

少額管財にかかる費用

少額管財事件では、裁判所費用として20万円程度、弁護士費用として30万~60万円程度が必要になります。

裁判所費用

- 申立手数料(収入印紙)・・1500円

- 予納郵券(郵便切手)・・4950円程度

- 予納金(官報広告掲載費用)・・1万8543円

- 引継予納金・・最低20万円

※上記の金額は東京地方裁判所の費用で、裁判所によって具体的な金額は異なります。申し立て前に裁判所へ確認しましょう。

弁護士費用

- 弁護士費用相場・・30万~60万円程度

※依頼する弁護士事務所によって、具体的な金額は異なります。

自己破産を少額管財にするためのポイント

自己破産を少額管財事件にするためには、弁護士に依頼することのほかに、自身でできることをしておくことも重要なポイントです。

弁護士に依頼する少額管財にするためには、弁護士によって資産状況や収支状況について事前調査が行われていて、その内容に沿って必要書類が適切に作成されている必要があります。

自身でできることをしておく債権債務が複雑な場合など、破産管財人が対処しなければならない事柄が多いほど、通常の管財事件として扱われる可能性が高くなります。

そのため、売掛金や会社の債権を現金化するなど、申立人(破産者)自身でできることをしておく努力も重要になります。

自己破産の少額管財手続きは債務整理に詳しい弁護士にご相談ください

自己破産を検討しているものの、20万円以上の財産を保有している場合や、ギャンブルによる借金などで免責不許可事由に該当する場合は、管財事件に振り分けられる可能性が高いです。

管財事件となった場合でも、少額管財事件が適用されれば費用も手続きの手間も負担が大きく軽減できます。

ただし、少額管財となるためには弁護士への依頼が欠かせませんので、まずは相談することからはじめてみましょう。

少額管財となる可能性だけではなく、費用や手続きの進め方など、自己破産や債務整理に関するお悩みや不安、疑問を解消するためにも、まずは弁護士法人ALGまでご相談ください。

お問合せ

まずは専任の受付職員が丁寧にお話を伺います。

- 24時間予約受付

- 年中無休

- 通話無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。

※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

監修:弁護士 谷川 聖治 / 弁護士法人ALG&Associates福岡法律事務所 所長

監修:弁護士 谷川 聖治 弁護士法人ALG&Associates 福岡法律事務所 所長

保有資格弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)

福岡県弁護士会所属。私たちは、弁護士名、スタッフ 名を擁し()、東京、を構え、全国のお客様のリーガルニーズに迅速に応対することを可能としております。