独身者の法定相続人は誰になる?相続人がいない場合の生前対策とは

独身の方が亡くなると、法定相続人である配偶者がいないため、誰が法定相続人になるのかが分かりにくくなります。

また、相続財産の内容を把握している人が少なくなるため、相続する予定の人が借金等について懸念するケースが多くなります。

そこで、この記事では、独身の方の相続財産は誰が相続するのか、相続する人がいない場合にはどうなるのか、生前に行っておくべき対策等について解説します。

目次

独身者の法定相続人は誰になる?

法定相続人とは、民法で定められている、相続財産を受け取る人のことです。

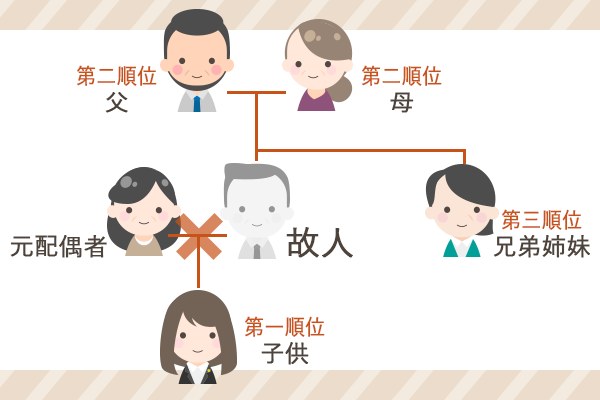

独身の方が亡くなった場合には、その方の子供や両親、兄弟姉妹が相続人になる可能性があります。離婚した元配偶者や内縁関係のパートナーには相続権がありません。

なお、配偶者以外の法定相続人には相続順位が定められており、上位の法定相続人がいる場合には法定相続人になることができません。

相続順位は以下のとおりです。

- 第一順位:子供

- 第二順位:父母

- 第三順位:兄弟姉妹

【第一順位】子供

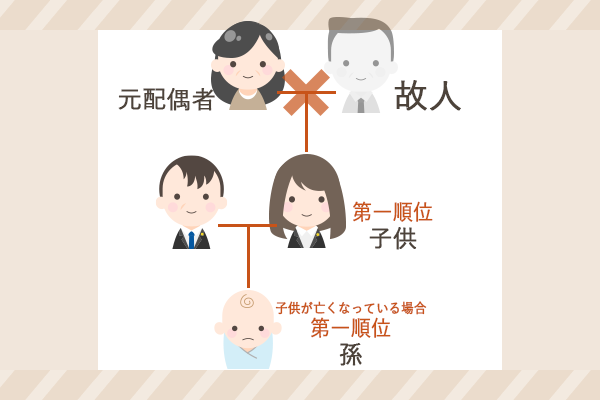

独身だった被相続人に子供がいる場合には、その子供のみが法定相続人になります。

独身者に子供がいるケースとして、次のようなものが考えられます。

- 結婚していた元配偶者との間に子供が生まれた

- 未婚の人との間に子供が生まれ、認知した

- 養子縁組した養子がいる

被相続人よりも先に子供が亡くなった場合には、子供は相続人になりません。しかし、亡くなった子供に子供(被相続人の孫)がいる場合は、被相続人の孫が代わりに相続します。これを代襲相続といいます。

なお、被相続人の孫も被相続人より先に亡くなっていたとしても、その孫に子供(被相続人のひ孫)がいたケースでは、被相続人のひ孫が代襲相続することになります。

可能性は低いものの、被相続人の玄孫以降についても、何代であろうと同様に代襲相続する可能性があります。

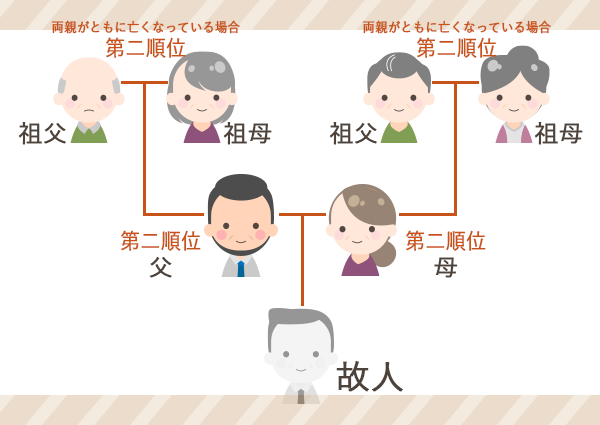

【第二順位】父母

独身の被相続人に子供がいなかった場合には、法定相続人は被相続人の両親となります。

これは、両親がすでに離婚しており、被相続人にとって赤の他人と再婚して疎遠になっている等の事情があっても影響はなく、法定相続人となることに変わりありません。

また、被相続人よりも先に被相続人の両親が亡くなってしまっているが、祖父母のうちの誰かがまだ生きている場合であれば、生きている祖父母が法定相続人となります。

もし、両親の両親にあたる祖父母が全員生きているのであれば、4人の祖父母全員が法定相続人になります。

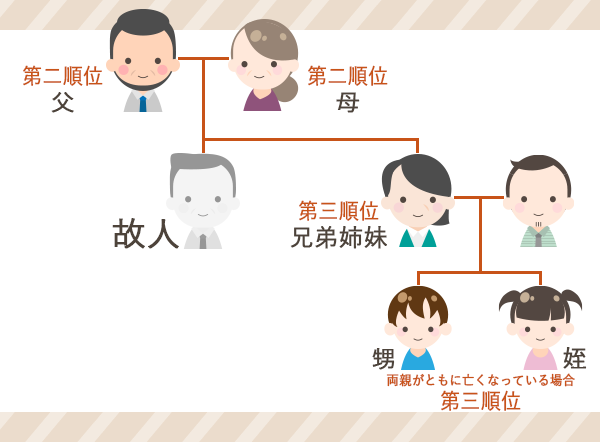

【第三順位】兄弟姉妹

独身の被相続人に子供や孫がおらず、両親や祖父母等も亡くなっている場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。

このとき、兄弟姉妹が被相続人よりも先に亡くなっている場合には、兄弟姉妹の子供(被相続人の甥姪)が代襲相続によって法定相続人になります。

ただし、被相続人の甥姪が法定相続人よりも先に亡くなっていたとしても、甥姪の子供が代襲相続によって法定相続人になることはありません。被相続人の子供の場合とは異なり、代襲相続は一代限りとされているので注意しましょう。

第三順位までの相続人がいないと相続人不存在となる

独身の被相続人に子供や両親、兄弟姉妹といった法定相続人になれる人がいなかった場合や、いたとしても被相続人よりも先に亡くなっており代襲相続する人もいなかった場合、相続人になるはずだった人の全員が相続放棄した場合等には相続人不在の状態となります。

もしも、被相続人にいとこ等の親族がいたとしても、その親族は法定相続人になりません。

法定相続人がいないケースでは、いとこ等の親族または内縁の配偶者等、被相続人と特別に親しい関係の人が家庭裁判所に申し立てることによって特別縁故者と認められる可能性があります。

特別縁故者は、裁判所の判断によって相続財産の全部または一部を受け取ることができます。

特別縁故者が受け取ることのできる相続財産の割合は、家庭裁判所が被相続人との縁の深さ等を考慮して決定します。

法定相続人がいない場合、独身者の相続財産はどうなる?

被相続人に法定相続人がいない場合には、特別縁故者になりたい人や債権者等の利害関係人、または検察官の申立てによって相続財産清算人が選任されます。

相続財産清算人とは、相続人の存在が明らかでないときに、相続財産の管理や処分等を行う人です。相続財産清算人が選任されていない場合、たとえ債権者等であっても、勝手に相続財産を持ち出して自分のものにすることはできません。

相続財産清算人の選任から、すべての相続財産の帰属先が決まるまでの流れについて次項より解説します。

①相続財産清算人による財産の清算

相続財産清算人は、利害関係人または検察官が、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てることで選任されます。

利害関係人として、被相続人にお金を貸していた債権者、遺言によって財産を取得する予定の受遺者、被相続人と生活を共にしていた人などの特別縁故者があげられます。

清算人が選任されると、その旨と相続人がいる場合は6ヶ月以上の期間内に権利を主張すべきことが官報で公告されます。さらに、債権者や受遺者に対しても、2ヶ月以上の期間で請求を促す公告が行われます。

これらの期間を過ぎても相続人の申出がなければ、相続人がいないことが確定し、清算人は債務や遺贈を弁済します。残った財産があれば、特別縁故者への分配を経て、最終的には国が引き取ります。

②特別縁故者への財産分与

相続人を探す公告期間が過ぎても相続人が現れず、債権者への返済や遺贈を終えても財産が残る場合、特別縁故者が財産を受け取れる可能性があります。

特別縁故者とは、法定相続人や全財産を遺贈される人などがいないときに、被相続人との特別な関係を理由に遺産取得できる人のことです。要件は次のいずれかです。

- 被相続人と同一生計で暮らしていた

- 被相続人の療養看護に努めた

- その他、被相続人と特別な縁故があった

親族に限らず、内縁の配偶者や長年世話をした友人なども該当する場合があります。申立ては、相続人不存在が確定した日から3ヶ月以内に家庭裁判所で行います。

分与の可否や割合は、被相続人との関係の深さや財産状況を考慮して裁判所が判断します。特別縁故者に分与しても不動産の共有持分が残るときは、その持分は他の共有者に移転します。

特別縁故者について詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

③国庫へ帰属

被相続人に相続人がおらず、債権者や受遺者、特別縁故者に対して相続財産の返済や分配等を行い、共有持分を移転しても相続財産が残っている場合には、最終的に国庫に納められます。つまり、国のものになるということです。

ここまで、相続人のための公告期間(6ヶ月以上)と特別縁故者が申し出るための期間(3ヶ月)を合わせて、最低でも9ヶ月はかかることになります。

なお、以前は様々な公告を異なる時期に行っていたため最低でも13ヶ月かかっていましたが、現在は公告を同時に行うようになったため期間が短縮されています。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

独身者が生前にできる相続対策

独身の方が亡くなってしまうと、相続財産の内容を誰も把握できないなど、親族や関係者が困ってしまう場合があります。こうしたトラブルを防ぐためには、生前からしっかりと相続対策をしておくことが大切です。

ここでは、独身の方におすすめの以下の対策についてご紹介します。

- 遺言書を作成する

- エンディングノートを活用する

- 生命保険を活用する

- 死後事務委任契約をする

遺言書を作成する

相続財産の分配等について何らかの希望を実現したい場合には、遺言書を作成する必要があります。

遺言書によって実現可能な希望の内容として、次のようなものが挙げられます。

- 内縁の配偶者等、法定相続人以外に相続財産を贈りたい

- 兄弟姉妹が法定相続人だが、仲の悪かった兄には相続財産を遺したくない

- 特定のNPO法人に全額を寄付したい

一方で、次のような希望があっても、遺言書によって法的に強制することはできません。それでも、付言事項として記載すれば、自身の希望を法定相続人等に伝えることができます。

- 内縁の配偶者に全財産を遺したいので遺留分は請求しないでほしい

- 多額の借金があるので相続放棄をしてほしい

遺言書は、公正証書遺言として作成すれば形式的なミス等によって無効となるリスクがほとんどなくなります。

費用をかけたくない場合には自筆証書遺言を作成することになりますが、ミス等によって無効となるリスクが比較的高いので、作成するときには弁護士等の専門家への相談をおすすめします。

遺言書の作成を弁護士に任せるメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

合わせて読みたい関連記事

エンディングノートを活用する

独身で相続人がいない方にとって、死後の手続きや財産管理をスムーズに進めるためには、エンディングノートの活用が有効です。

エンディングノートには法的効力はありませんが、遺言書では書ききれない細かな希望や、日常生活に関する情報を自由に記載できます。

記載しておくと安心な項目は以下のとおりです。

- 基本情報(氏名、生年月日、住所、緊急連絡先など)

- 財産リスト(預貯金、保険、年金、不動産、借入金など)

- 医療・介護の希望

- 葬儀・お墓の希望

- デジタル遺品(SNSやメールのアカウント、サブスクなど)

- ペットの引き取り先

- 家族や友人へのメッセージ

生命保険を活用する

独身で特定の財産を渡したい相手がいる場合、生命保険の活用が有効です。

生命保険の死亡保険金は、契約で指定された受取人の固有財産とされ、相続財産には含まれません。

そのため、遺産分割協議の対象にならず、他の相続人と分け合う必要がないため、希望する相手に確実に財産を渡せます。さらに、受取人は相続人に限らず、友人や内縁のパートナーなども指定可能です。

手続きもスムーズで、相続トラブルを防ぐ効果があります。ただし、死亡保険金は相続税の課税対象となるため、非課税枠(500万円×法定相続人の数)や税負担を考慮して契約内容を決めることが必要です。

死後事務委任契約をする

死後事務委任契約とは、自身の死亡後に行ってほしいことを委任する契約です。遺言書では強制力を発生させられない事項について委任できますが、遺言書を作成せずに相続財産の分配を委任することはできないので注意しましょう。

委任できる事項として、主に以下のようなものが挙げられます。

- 親族や友人等への連絡

- 遺体の引き取り

- 葬儀内容の決定

- 墓の管理

- 住居の明け渡し手続き

- 医療費や未払いの家賃、水道光熱費等の清算

- ペットの世話

- 携帯電話契約等の解約手続き

- パソコン等のデータの消去

- SNSアカウントの削除

死後事務委任契約の依頼は、弁護士や司法書士等の専門家、または専門の企業等に行うと良いでしょう。

独身者の遺産相続については弁護士にご相談ください。人生最後の大切な手続きをサポートします。

独身の方の相続は、相続人の負担が重くなりがちです。場合によっては、手続きが面倒である等の理由で相続放棄されてしまうことも考えられます。

そこで、独身の方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続人の負担を軽くするためのアドバイスが可能です。

また、自身の希望を叶えるための遺言書作成のサポートや、遺言執行者になるための相談、死後事務委任契約についての相談もできます。

将来のトラブルを防ぐために、ぜひご検討ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)