法定相続分とは?相続割合や遺留分との違い、計算方法などを解説

この記事でわかること

法定相続分とは、民法で定められた相続人ごとの遺産の取り分(相続割合)のことです。

遺言書がない場合や、遺言書に相続割合の指定がない場合には、この法定相続分に従って遺産を分けるのが基本です。

ただし、相続人全員が合意すれば、必ずしも法定相続分どおりに分割する必要はありません。

この記事では、法定相続分の基本、具体的な計算例、法定相続人の範囲などについて詳しく解説します。相続トラブルを防ぐためにも、正しい知識を身につけておきましょう。

目次

法定相続分とは

法定相続分とは、民法で定められた相続財産を分配する割合の目安です。

遺言書が存在しない場合や、遺言書に相続割合の記載がない場合には、この割合を基準に遺産を分割するのが通常です。

ただし、法定相続分はあくまで目安であり、相続人全員の同意があれば、この割合どおりに分ける必要はありません。例えば、妻と子供1人が相続人の場合、法定相続分は「妻1/2、子供1/2」です。

遺産が1000万円なら、配偶者に500万円、子供に500万円が目安になります。しかし、相続人同士の話し合い(遺産分割協議)により、長年介護を担った妻に多く分けることも可能です。

一方、協議を行っても合意できず調停や審判に進んだ場合は、家庭裁判所が法定相続分を基準に分割割合を決定します。

法定相続分と遺留分の違い

遺留分とは、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。対象となるのは、被相続人の配偶者、子供や孫、親や祖父母で、兄弟姉妹には認められません。

遺留分の割合は、基本的に法定相続分の2分の1(親や祖父母のみの場合は3分の1)です。

たとえば、被相続人が「全財産を友人に相続させる」と遺言しても、配偶者と子供1人が相続人なら、配偶者の遺留分は1/4、子供も1/4が確保されます。

もし遺言や生前贈与で遺留分を侵害された場合、相続人は遺留分侵害額請求を行い、侵害分を金銭で取り戻すことが可能です。請求には期限があるため、早めの対応が必要です。

法定相続分は法律で定められた相続割合の目安であり、遺留分は必ず守られる最低ラインと覚えておくとよいでしょう。

| 法定相続分 | 遺留分 | |

|---|---|---|

| 相続人の範囲 | 配偶者 子供・孫 親・祖父母 兄弟姉妹・甥姪 |

配偶者 子供・孫 親・祖父母 |

| 相続人の順位 | 配偶者:常に相続する 子供・孫:第1順位 親:第2順位 兄弟姉妹・甥姪:第3順位 |

配偶者:常に遺留分を有する 子供・孫:第1順位 親:第2順位 |

| 割合 | 配偶者のみ:すべて 配偶者+子供:1/2+1/2 配偶者+親:2/3+1/3 配偶者+兄弟姉妹:3/4+1/4 |

配偶者のみ:1/2 配偶者+子供:1/4+1/4 配偶者+親:1/3+1/6 |

法定相続分と遺留分の違いについて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

法定相続人の順位と法定相続分

法定相続人とは、民法で定められた、相続財産を相続する権利のある者のことです。

被相続人の配偶者は、必ず法定相続人になります。

配偶者以外の法定相続人には相続順位があり、第一順位は子供・孫、第二順位は父母・祖父母、第三順位は兄弟姉妹です。先順位の相続人がいる場合、後順位の人は相続できません。

| 法定相続人となる人 | 相続順位 |

|---|---|

| 被相続人の配偶者 | 常に相続人になる |

| 被相続人の子供・孫 | 第1順位 |

| 被相続人の父母・祖父母 | 第2順位 |

| 被相続人の兄弟姉妹 | 第3順位 |

法定相続人についてさらに詳しく知りたい方は、こちらの記事も併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

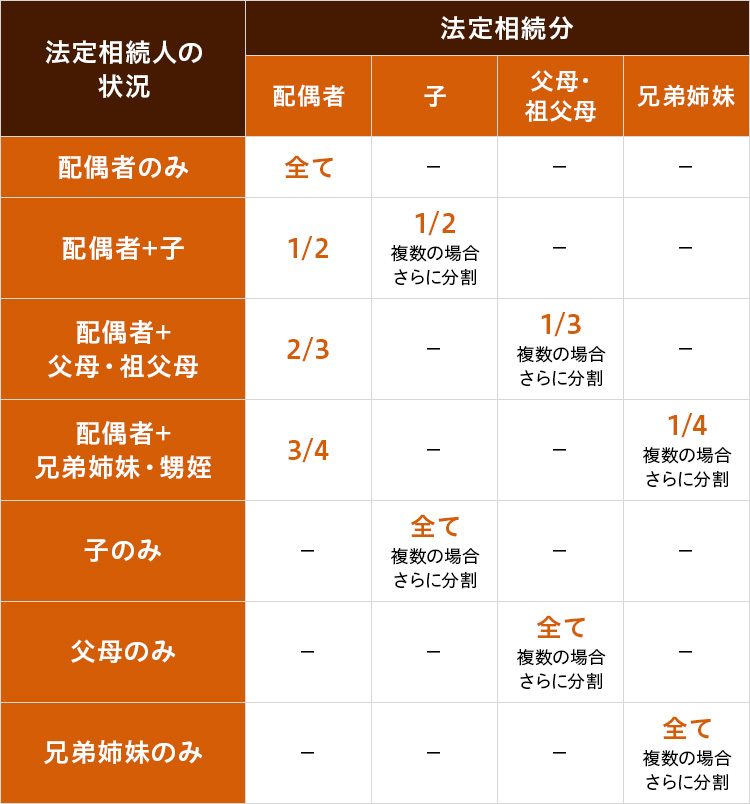

法定相続人別の法定相続分

被相続人の配偶者配偶者は常に法定相続人となります。事実婚では相続権がなく、戸籍上の婚姻が必要です。

法定相続分は配偶者のみなら全財産、子がいれば1/2、父母・祖父母がいれば2/3、兄弟姉妹がいれば3/4です。

第一順位:被相続人の子・孫実子だけでなく、養子、認知された子、出生した胎児も含みます。

配偶者がいる場合は子全体で1/2、配偶者がいなければ全財産を均等に分けます。子が死亡していれば、孫やひ孫が代襲相続します。

第二順位:被相続人の父母・祖父母子がいない場合、父母が相続人となります。配偶者がいる場合は父母全体で1/3、父母のみなら全財産を均等に分けます。父母がいなければ祖父母が相続します。

第三順位:被相続人の兄弟姉妹子や孫、父母・祖父母がいない場合、兄弟姉妹が相続人です。

配偶者がいる場合は兄弟姉妹全体で1/4、兄弟姉妹のみなら全財産を均等に分けます。兄弟姉妹が死亡していれば甥姪が代襲相続しますが、一代限りです。

法定相続人に該当しない人

民法では相続できる人を法定相続人として明確に定めています。

法定相続人に該当しない人には相続権も法定相続分もなく、遺産を相続することはできません(遺言や生前贈与で指定されていれば可能)。法定相続人になれない人として、以下があげられます。

- 内縁関係の夫や妻

- 離婚した元配偶者

- 再婚相手の連れ子

- 子供の配偶者

- 孫や姪甥

- 犯罪行為や不正に関与した人

- 被相続人によって相続権を剥奪された人

内縁関係の夫や妻

被相続人にパートナーがいたとしても、法律上の婚姻関係ではなく内縁関係である場合には、法定相続人になることはできません。

そのため、内縁関係のパートナーに相続財産を与えたい場合には、遺言による贈与(遺贈)という方法や、生前贈与による方法等を検討しましょう。

離婚した元配偶者

離婚した元配偶者は、離婚が成立した時点で相続権を完全に失います。

たとえ長年連れ添った相手でも、離婚後に亡くなった場合は遺産を相続できません。

一方、法律上の婚姻関係が続いている限り、別居中や離婚協議中であっても配偶者には相続権があります。つまり、離婚届が受理されるまでは、相続人としての地位は維持されます。

なお、元配偶者との間に子供がいる場合、その子は親子関係が続くため、第一順位の法定相続人として相続権を持ち続けます。

再婚相手の連れ子

再婚相手の連れ子は、婚姻届を出しただけでは、被相続人との間に法律上の親子関係が生じないため、相続権はありません。相続権を持たせるには養子縁組を行い、法律上の親子関係を成立させる必要があります。

養子縁組をすれば、連れ子は実子と同じ扱いとなり、法定相続人として相続権を得ることができます。

子供の配偶者

長男の妻など子供の配偶者には相続権がなく、たとえ長年同居や介護をしていても、遺産を直接相続できません。

ただし、2019年の民法改正で特別寄与料制度が導入され、相続人以外の親族が無償で介護や看護などを行い、財産維持に特別な貢献をした場合は、相続人に金銭を請求できます。

対象は6親等内の血族と3親等内の姻族で、子供の配偶者も含まれます。

請求期限は相続開始を知った日から6ヶ月以内、または相続開始から1年以内です。話し合いで解決できなければ裁判所に調停を申し立てます。

孫や甥姪

孫や姪甥は通常、法定相続人ではなく相続権はありません。

ただし、代襲相続や養子縁組をしている場合には相続権を持ちます。

代襲相続とは、本来相続するはずの子や兄弟姉妹が死亡や欠格で相続できないときに、その子である孫や甥姪が代わりに相続する制度です。

たとえば、被相続人の子が先に亡くなっていれば、その子の子である孫が代襲相続人となり、兄弟姉妹が相続できない場合には、その子である甥姪が代襲相続人となります。

また、孫や甥姪が被相続人と養子縁組をしていれば、実子と同じく相続権を持ちます。

犯罪行為や不正に関与した人

本来は相続人となる人でも、以下の犯罪や不正を行った場合は相続欠格となり、一切の相続権を自動的に失います。

- 故意に被相続人や先順位・同順位の相続人を殺害した、または殺害しようとして刑を受けた場合

- 被相続人が殺害されたことを知りながら告発・告訴しなかった場合(一定の例外あり)

- 詐欺や脅しにより遺言の作成や変更、取消を妨げた、または強要した場合

- 遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合

ただし、相続欠格者の子供は代襲相続人として相続権を持ちます。

被相続人によって相続権を剥奪された人

相続人廃除とは、被相続人が特定の推定相続人の相続権を奪う制度です。

推定相続人とは、現時点で被相続人が亡くなった場合に相続人となる人を指します。

排除の対象は、配偶者や子、父母など遺留分を持つ相続人で、兄弟姉妹は含まれません。

廃除を行うには家庭裁判所の審判が必要で、

- 被相続人への虐待

- 重大な侮辱

- その他の著しい非行のいずれかの事由

があることが条件です。

手続きは、生前に被相続人が家庭裁判所へ申し立てるか、遺言で意思を示し、死後に遺言執行者が申し立てます。廃除が認められるハードルは高く、証拠の質と量が結果を左右します。

また、廃除が認められると、その相続人は相続権と遺留分を失いますが、その子(孫)は代襲相続人となる点に注意が必要です。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

【ケース別】法定相続分の具体例と計算方法

相続が発生したとき、「法定相続分で分けるといくらになる?」と悩む方は多いでしょう。

法定相続分は、遺産の総額や相続人の構成によって変わります。

ここでは、3000万円の遺産を法定相続分で分ける場合の目安額を、配偶者と子、父母、兄弟姉妹などのケースごとに解説します。相続の基本を押さえたい方や、具体的な計算例を知りたい方はぜひ参考にしてください。

配偶者と子供の場合

法定相続人が配偶者と子供であった場合には、配偶者の法定相続分は相続財産の半分であり、残りの半分を子供の人数によって等分します。

子供が1人の場合と2人の場合における法定相続分は表でご確認ください。

遺産総額3000万円

| 法定相続分 | |||

|---|---|---|---|

| 配偶者/目安額 | 子供1/目安額 | 子供2/目安額 | |

| 配偶者+子供1人 | 1/2(1500万円) | 1/2(1500万円) | – |

| 配偶者+子供2人 | 1/2(1500万円) | 1/4(750万円) | 1/4(750万円) |

配偶者と父母の場合

被相続人に子供がいなかった場合には、配偶者と両親が法定相続人となります。また、両親が亡くなっているものの祖父母が生きている場合には、配偶者と祖父母が法定相続人となります。

各ケースについての相続分は以下の表でご確認ください。

遺産総額3000万円

| 法定相続分 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 配偶者/目安額 | 両親/目安額 | 親1人/目安額 | 祖父母/目安額 | |

| 配偶者+両親 | 2/3(2000万円) | 1/3(各1/6)(各500万円) | – | – |

| 配偶者+親1人 | 2/3(2000万円) | – | 1/3(1000万円) | – |

| 配偶者+祖父母 | 2/3(2000万円) | – | – | 1/3(祖父母が生きているなら各1/6)(各500万円) |

配偶者と兄弟姉妹の場合

被相続人に子供がおらず、両親も亡くなっている場合には、配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となります。

兄弟姉妹が複数いる場合には、相続分を人数によって等分します。

被相続人に配偶者と兄弟姉妹が1人か2人いるケースの相続分について表でご確認ください。

遺産総額3000万円

| 法定相続分 | |||

|---|---|---|---|

| 配偶者/目安額 | 兄弟姉妹1/目安額 | 兄弟姉妹2/目安額 | |

| 配偶者+兄弟姉妹1人 | 3/4(2250万円) | 1/4(750万円) | – |

| 配偶者+兄弟姉妹2人 | 3/4(2250万円) | 1/8(375万円) | 1/8(375万円) |

配偶者と孫の場合(代襲相続)

被相続人である親よりも、相続人になるはずだった子供の方が先に亡くなっている場合において、亡くなった子供に子供がいるときには、被相続人の子供の子供(孫)が法定相続人となります(代襲相続)。

亡くなった子供に複数の子供がいた場合には、亡くなった子供の相続分を人数によって等分します。なお、亡くなった子供に配偶者がいても法定相続人にはなりません。

被相続人に配偶者と生きている子供、亡くなった子供の子供(孫)が1人か2人いるケースの相続分は表でご確認ください。

遺産総額3000万円

| 法定相続分 | ||||

|---|---|---|---|---|

| 配偶者/目安額 | 子供1/目安額 | 孫1/目安額 | 孫2/目安額 | |

| 配偶者+子供1人+孫1人 | 1/2(1500万円) | 1/4(750万円) | 1/4(750万円) | – |

| 配偶者+子供1人+孫2人 | 1/2(1500万円) | 1/4(750万円) | 1/8(375万円) | 1/8(375万円) |

配偶者だけの場合

相続人が配偶者のみの場合、その配偶者が遺産の全額を相続することになります。たとえば、夫が亡くなり、相続人が妻だけであるケースでは、遺産が3000万円であれば、妻がその全額である3000万円を相続することになります。

子供だけの場合

被相続人に配偶者がおらず、子供のみが法定相続人となる場合、子供がすべての遺産を相続します。

ただし、子供が複数いるときは、人数に応じて平等に分けます。

例えば、遺産が3000万円で子供3人なら、1人あたりの取り分は3分の1、つまり1000万円になります。

| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺産額が3000万円の場合の目安額 |

|---|---|---|

| 子供1人 | 1/1(すべて) | 3000万円 |

| 子供2人 | 1/2ずつ | 各1500万円 |

| 子供3人 | 1/3ずつ | 各1000万円 |

| 子供4人 | 1/4ずつ | 各750万円 |

父母だけの場合

被相続人に配偶者や子供がおらず、父母のみが相続人となる場合は、遺産はすべて父母が相続します。父母が2人とも健在なら均等に分割して、それぞれが2分の1ずつ相続します。

たとえば、遺産が3000万円なら、父と母がそれぞれ1500万円ずつ受け取ります。

一方で、父または母のどちらか一方しかいない場合は、その人が3000万円全額を受け取ります。

| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺産額が3000万円の場合の目安額 |

|---|---|---|

| 親1人 | 1/1(すべて) | 3000万円 |

| 親2人 | 1/2ずつ | 各1500万円 |

兄弟だけの場合

被相続人に配偶者や子供、父母がおらず、兄弟姉妹のみが相続人になる場合は、遺産のすべてを兄弟姉妹が相続します。ただし、兄弟姉妹が複数いるときは、人数に応じて均等に分けます。

たとえば、遺産が3000万円で兄・姉・妹の3人が相続人なら、1人あたりの取り分は3分の1、つまり1000万円となります。

| 法定相続人 | 法定相続分 | 遺産額が3000万円の場合の目安額 |

|---|---|---|

| 兄弟姉妹1人 | 1/1(全遺産) | 3000万円 |

| 兄弟姉妹2人 | 1/2ずつ | 各1500万円 |

| 兄弟姉妹3人 | 1/3ずつ | 各1000万円 |

| 兄弟姉妹4人 | 1/4ずつ | 各750万円 |

ただし、異母兄弟や異父兄弟など、父母のどちらかが異なる半血の兄弟姉妹は、両親が同じ兄弟姉妹の半分の相続分となる点に注意が必要です(民法900条4項)。

法定相続分と異なる割合で相続が行われるケース

法定相続分のない人や、相続分が少ない人でも、次のような場合には、法定相続分と異なる割合で遺産を受け取れることがあります。

- 遺言書がある場合

- 生前贈与があった場合

- 寄与分が認められている相続人がいた場合

遺言書がある場合

相続では、遺言書がある場合、その内容が最優先されます。

被相続人は遺言書によって、法定相続分とは異なる割合を自由に指定できます。

たとえば、妻と子供2人が相続人の場合、法定相続分は「妻1/2、子供各1/4」ですが、遺言で「全員1/3ずつ」と指定することも可能です。

ただし、注意が必要なのは遺留分です。遺留分とは、配偶者や子供、父母などに保障された最低限の取り分で、遺言でも奪うことはできません。

たとえば「長男に全財産を相続させる」といった偏った指定は、他の相続人の遺留分を侵害するため、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

なお、相続人全員が同意すれば、遺言とは異なる割合で遺産分割することも可能です。

遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しないように注意し、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

生前贈与があった場合

生前贈与とは、人が生きているときに、自身の財産を誰かに贈与することです。生前贈与であれば、自身の財産を与えたいと思う相手に対して、基本的には自由に与えることができます。

ただし、法定相続人の1人だけが生前贈与を受けていた場合等には、他の法定相続人との間で不公平な結果となりかねません。

そこで、生前贈与を相続財産の前渡しだと考えて、相続財産に加えて計算する特別受益の持ち戻しによって相続財産を計算し直し公平にすることがあります。

寄与分が認められている相続人がいた場合

寄与分とは、被相続人の財産の維持・増加に特別な貢献をした相続人について、通常の相続分に加えて受け取れる相続財産のことです。

被相続人の介護等をしていた相続人は、寄与分を主張することによって相続財産の取り分を増やせる可能性があります。主張して他の相続人に認めてもらうことができれば、寄与分を受け取ることができます。

ただし、寄与分を主張すると他の相続人と揉めてしまうことがあります。自身の主張をなるべく認めてもらえるように、介護を長期間に渡って継続した等の貢献があるときには証拠を確保するようにしましょう。

法定相続分についてわからないことがあれば弁護士にご相談ください

法定相続分は、家族関係が複雑になると判断が難しくなっていきます。また、法定相続分では納得しない相続人等がいると、激しい争いに発展することがあります。

そこで、相続分についてのトラブルを抱えている方は弁護士にご相談ください。弁護士であれば、各相続人の相続分について判断して、よりトラブルになりにくい遺産分割方法についてアドバイスをすることができます。

不動産等のような分配しにくい相続財産があると、法定相続分で分配するときに支障が生じる等、トラブルが大きくなりがちです。争いが激しくなるリスクがあるときには初期対応が重要となりますので、是非お早めにご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)