遺留分を請求されたらどうする?侵害額請求への対処法や注意点

この記事でわかること

「遺言で全財産をもらえるはずだったのに、他の家族から遺留分を請求された…」

そんなとき、どうすればいいのでしょうか?

遺留分とは、配偶者や子どもなどの法定相続人に法律で保障された最低限の相続分のことです。

遺言よりも優先されるため、遺留分を侵害している場合、請求を無視することはできません。

対応を誤ると、調停や裁判などに発展するおそれがあるため、正しい判断が求められます。

この記事では、遺留分侵害額請求への適切な対処法と注意点について解説します。

目次

遺留分を請求されたらどうする?

遺言で「全財産を特定の相続人に相続させる」と書かれていても、ほかの相続人から遺留分を請求されることがあります。

遺留分は、配偶者や子どもなどに保障された最低限の取り分で、侵害していれば支払い義務が生じます。請求を放置すると裁判や差し押さえのリスクがあるため、必ず対応しましょう。

ただし、すべての請求に応じる必要はありません。遺留分を請求できる人は限られ、請求には時効もあります。金額に誤りがある場合もあるため、まずは請求が正しいかどうかを確認することが重要です。

そもそも遺留分とは

遺留分とは、被相続人がどのような遺言を残していても、一定の相続人に保障される最低限の取り分のことです。遺留分を認められるのは、被相続人の配偶者と子ども、父母や祖父母といった直系尊属であり、兄弟姉妹にはこの権利はありません。

遺留分の割合は相続人が直系尊属だけの場合は遺産の3分の1、それ以外は2分の1であり、これを各遺留分権利者の法定相続分で分け合います。

たとえば、夫婦と息子2人の家族で、夫が亡くなり、遺産が3,000万円あったとします。

夫が「全財産を長男に相続させる」という遺言を残して亡くなった場合でも、妻は遺産の4分の1(750万円)、次男は8分の1(375万円)を遺留分として長男に請求できます。

遺留分侵害額請求とは

遺留分侵害額請求とは、相続において本来保障されるべき最低限の取り分(遺留分)が侵害された場合に、その不足分に相当する金銭の支払いを求める制度です。

2019年の民法改正により、従来の遺留分減殺請求からこの制度に変更されました。

以前の遺留分減殺請求では、不足分を財産そのもので取り戻す仕組みであったため、不動産が共有状態になるなど、相続人間のトラブルが生じやすいという問題がありました。

そのため、現行の遺留分侵害額請求では、金銭で精算できるようになりました。

これにより、共有関係による争いを避けられ、相続手続きもより円滑に進めやすくなりました。

遺留分を請求されたら確認すべき4つのこと

遺留分を請求されたらまず確認すべきこととして、以下があげられます。

- 相手方に遺留分を請求する権利があるか

- 遺留分侵害額請求の時効を過ぎていないか

- 請求された遺留分額が適正か

- 生前贈与など特別受益を受けているか

①相手方に遺留分を請求する権利があるか

遺留分を請求されたら、まず相手方に遺留分を請求する権利があるか確認することが重要です。

遺留分はすべての相続人に認められるわけではありません。

法律上、遺留分を主張できるのは配偶者、子ども(代襲も含む)、直系尊属(父母や祖父母など)に限られ、兄弟姉妹には認められていません。

また、相続欠格や廃除、相続放棄によって相続権を失った者にも遺留分を請求する権利はありません。

したがって、請求してきた相手がこれらの条件を満たしているかを確認することが必要です。

相手に正当な権利がなければ、請求に応じる必要はありません。判断に迷う場合は専門家に相談することをおすすめします。

②遺留分侵害額請求の時効を過ぎていないか

遺留分侵害額請求には法律で定められた時効があります。請求を受けた際は、まずその権利が時効で消滅していないか確認することが必要です。

まず、遺留分権利者が相続の開始と遺留分を侵害する贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内に請求しなければ、請求権は時効により消滅します。

また、これらを知らなかった場合でも、相続開始から10年が経過すると、除斥期間により、請求権は完全に消滅します。時効が完成しているならば、遺留分侵害額請求に対して、支払う義務はありません。

③請求された遺留分額が適正か

遺留分侵害額は、法律にしたがって算定する必要がありますが、請求された金額が必ずしも正しいとは限りません。

遺留分侵害額の計算には、相続財産の総額、生前贈与や遺贈の有無、債務、不動産の評価など、複雑な要素が関わります。とくに不動産の評価方法によっては、遺留分侵害額が大きく変動することもあります。

そのため、請求額が正しく計算されているかを確認し、過大請求でないかを見極めることが大切です。

不動産の評価方法や遺留分侵害額の算定は複雑であるため、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

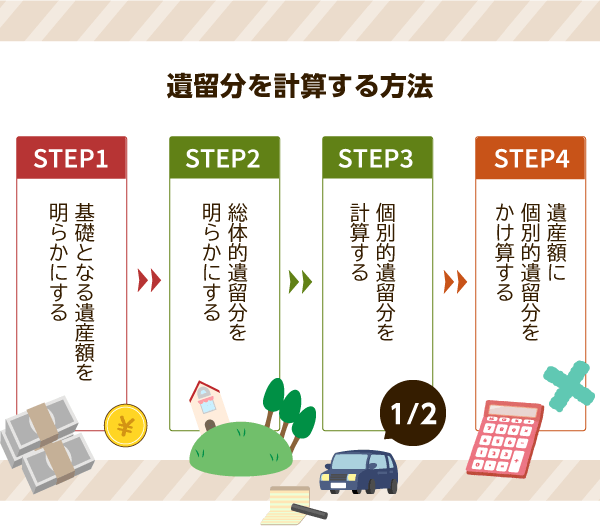

遺留分侵害額の計算方法

ケース

- 被相続人の財産:6,000万円

- 生前贈与:8,000万円(相続開始前1年以内に行われた愛人への贈与)

- 債務:2,000万円

- 相続人:妻、長男、次男

- 相続で取得した財産:妻3,000万円、長男と次男が各1,500万円

- 債務負担:妻1,000万円、長男と次男が各500万円

①遺留分算定の基礎財産を求める遺留分算定の基礎財産=相続開始時の財産+一定の贈与額※-債務

※①相続開始前1年以内の相続人以外の者への生前贈与、②相続開始前10年以内の相続人への特別受益など

6,000万円+8,000万円−2,000万円=1億2,000万円

②遺留分額を計算する遺留分額=遺留分算定の基礎財産×法定相続分×遺留分

妻:1億2,000万円×1/2×1/2=3,000万円

長男・次男:1億2,000万円×1/4×1/2=各1,500万円

③遺留分侵害額を求める遺留分侵害額=遺留分額-遺贈や特別受益の額-相続で取得した額+引き継ぐ負債

妻:3,000万円-3,000万円+1,000万円=1,000万円

長男・次男:1,500万円-1,500万円+500万円=各500万円

妻は1,000万円、長男と次男は各500万円を愛人に請求できます。

遺留分の計算方法について詳しく知りたい方は、こちらのページをご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

④生前贈与など特別受益を受けているか

遺留分侵害額請求を受けたら、請求者が特別受益を受けていないか確認することが大切です。

特別受益とは、被相続人から特定の相続人が生前に受けた特別な利益のことです。

特別受益の対象となるのは、婚姻や養子縁組のため、または生計の資本として受けた生前贈与、遺贈です。生計の資本とは、生活資金や住宅購入資金、事業資金の援助などをいいます。

特別受益がある場合は、相続人間の公平を保つため、相続財産に持ち戻して計算されます。

たとえば、請求者が過去に結婚資金を受け取っていた場合、その金額は相続財産に加算され、遺留分の計算に反映されます。その結果、相手の請求額を減額できる可能性があります。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

遺留分を請求された場合の注意点

遺留分の請求を無視しない

遺留分は法律で保障された権利です。正当な請求を放置すると、調停や裁判などに発展する可能性があります。

裁判で遺留分の侵害が認められれば、強制的に金銭の支払いを命じられます。場合によっては給与や不動産の差し押さえといった強制執行を受けるリスクもあります。

また、支払いが遅れた場合には、本来の請求額に加えて遅延損害金の支払いを求められることもあり、経済的な負担がさらに大きくなります。

遺留分の請求を受けたら、請求内容や金額が正しいかを確認し、速やかに対応することが重要です。

遺留分の支払いは金銭のみ

2019年7月1日の民法改正により、遺留分侵害額請求は現金での支払いが原則となりました。

遺産の大半が不動産や株式など現金以外で構成されていても、遺留分は現金で支払う必要があります。

旧法では、不動産などの現物返還が認められていましたが、共有状態が発生し、相続人間のトラブルや財産処分の困難さが問題となっていました。現行法では、こうしたリスクを避けるため、金銭による解決が基本とされています。

なお、現金での支払いは2019年7月1日以降に発生した相続が対象になるため、相続発生日の確認も重要です。

寄与分は遺留分額の算定に影響しない

寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加に特別な貢献をした相続人の取り分を増やす制度です。

親の事業を長年手伝ったり、療養看護を無償で行った場合などが該当します。

ただし、寄与分は遺留分の計算には影響しません。遺留分の計算では、相続開始時の財産に贈与を加え、債務を差し引いた金額が基準になります。この計算には寄与分は含まれません。

そのため、寄与分を主張することによって他の相続人の遺留分請求を拒否することはできません。寄与分を主張したいのであれば、遺留分侵害額請求とは分けて、請求する必要があります。

遺留分を請求されたあとの流れ

相手方の請求に応じる場合

請求内容が適正と判断できる場合は、速やかに支払いに応じることで早期解決につながります。

ただし、相続財産の大半が不動産で現金がない場合は、以下のような対応策を検討する必要があります。

減額や分割払い、支払期限の延長を交渉する裁判所に支払期限の猶予を求めることも可能です(民法1047条)。

不動産の持分を共有にする相手方が同意すれば、不動産の一部を共有持分として渡す方法もあります。

不動産を売却して現金化する売却には時間がかかるため、相手方と支払期限について合意することが必要です。

相手方の請求を認めたくない場合

請求内容に誤りがある場合や、提示額に納得できない場合は争うことが可能です。

たとえば、特別受益や生前贈与の扱いが適切でない場合や、不動産の評価額に不備がある場合には、正確な遺留分を再計算し、根拠を示して反論する必要があります。相手方とのやり取りは書面や録音で記録を残しておきましょう。

話し合いで解決できない場合は、家庭裁判所での調停に進みます。調停では、裁判官と調停委員が間に入り、双方の主張を整理しながら合意を目指します。

それでも合意できない場合は、裁判に発展し、裁判所が最終的な判断を下すことになります。

遺留分を請求された場合に弁護士に相談するメリット

遺留分を請求された場合に弁護士に相談するメリットとして、以下があげられます。

請求の正当性を判断できる遺留分の計算には、遺産の評価や過去の贈与の扱いなど複雑な要素が絡みます。弁護士に相談すれば、請求額が法的に正当かどうかを的確に判断してもらえます。

適切な対応方法をアドバイスしてもらえる過去の事例や法律知識をもとに、トラブルを避けるための最適な対応策を提案してくれます。

交渉を任せられる感情的な対立を避け、法的根拠に基づいた冷静な交渉が可能になります。

調停・訴訟にも対応できる調停や裁判に進んだ場合でも、証拠収集や主張の準備などを任せられるため、不利な結果を避けやすくなります。

遺留分侵害額請求に対する弁護士費用

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼した場合の費用の目安は、次のとおりです。

- 相談料:1時間あたり1万円程度(初回無料の事務所あり)

- 着手金:33万円~55万円程度

- 報酬金:回収額や減額された金額の11%~22%程度

- 実費:印紙代や郵券代、交通費、戸籍の収集費など

これらの金額は、相続財産の金額や事件の難易度によって変わるため、契約前に料金体系をしっかりと確認することが重要です。

費用を抑えるには、初回相談無料の事務所や、着手金なしの成功報酬型の事務所を選ぶのも有効な方法です。

遺留分を請求されたら一度弁護士にご相談ください

遺留分侵害額請求を受けた場合、放置すると裁判や強制執行といった重大なリスクにつながる可能性があります。適切な対応を取るためには、請求内容が適切かどうかの確認や、侵害額の正確な計算が欠かせません。

弁護士法人ALGでは、相続問題に精通した弁護士が、相続財産の正確な評価や、請求してきた相続人に特別受益がないかの調査など、専門的なサポートを提供しています。

これにより、不要な支払いを防ぎ、ご自身の利益を守ることが可能です。

遺留分侵害額請求は複雑で、感情的な対立に発展しやすい問題です。お一人で悩まず、まずは私たちにご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)