遺産相続で兄弟姉妹が相続人になるパターンとは?相続割合や注意点など

人が亡くなると、その人の兄弟姉妹が法定相続人になる場合があります。しかし、兄弟姉妹が相続するケースでは、配偶者や子供が相続するケースとは異なり、注意しなければならないことがあります。

この記事では、兄弟姉妹の相続割合やもめやすいケース、注意点等について解説します。

目次

兄弟姉妹の法定相続人としての順位

被相続人が遺した財産を相続できるのは、基本的には法定相続人です。

法定相続人になれるのは、被相続人と一定の関係にある人だけです。どのような人が法定相続人になれるのかについては、以下表をご覧ください。

| 順位 | 法定相続人 |

|---|---|

| 常に相続人 | 配偶者 |

| 第1順位 | 子 |

| 第2順位 | 直系尊属(両親等) |

| 第3順位 | 兄弟姉妹 |

兄弟姉妹が法定相続人になるのは、主に以下のようなケースです。

- 被相続人に子がおらず、生きている両親等がいないケース

- 被相続人の子や両親等が相続放棄したケース

法定相続分の割合

兄弟姉妹の法定相続分は、主に以下のような割合とされています。

- 兄弟姉妹が亡くなったがその兄弟姉妹に子、親がいない場合の相続

- 配偶者がいるケース:相続財産の1/4を人数で等分する

- 配偶者がいないケース:相続財産のすべてを人数で等分する

- 親が亡くなった場合の相続

- 配偶者がいるケース:相続財産の1/2を人数で等分する

- 配偶者がいないケース:相続財産のすべてを人数で等分する

兄弟姉妹で遺産相続する2つのパターン

被相続人の配偶者を除く法定相続人が兄弟姉妹の関係である場合の相続として、主に以下の2パターンがあります。

- 兄弟姉妹が亡くなった場合の相続

互いに兄弟姉妹の関係であるうちの1人が亡くなって被相続人になった場合、その被相続人に子供や生きている親、祖父母等がいない場合には、兄弟姉妹が法定相続人になります。

被相続人に配偶者がいても、兄弟姉妹が法定相続人であることに変わりありません。

- 親が亡くなった場合の相続

被相続人に複数の子供がいる場合には、その子供が法定相続人になります。

このとき、被相続人に配偶者がいても、子供が法定相続人であることに変わりありません。

①兄弟姉妹が亡くなった場合の相続

被相続人に、子供や生きている親等がいない場合では、被相続人の配偶者とともに兄弟姉妹が法定相続人となります。

そして、被相続人に配偶者もいない場合には、兄弟姉妹のみが法定相続人となります。

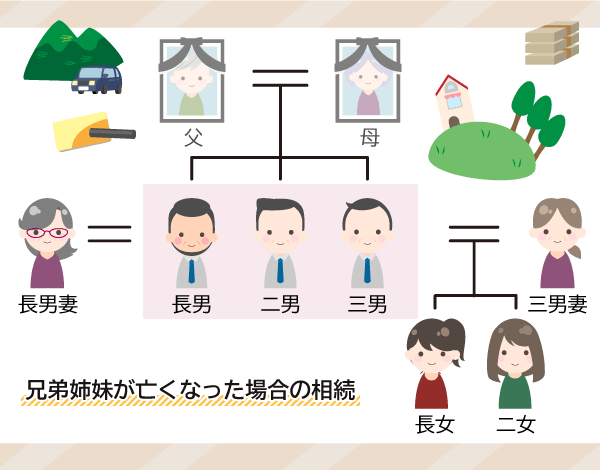

図を見てみますと、長男か二男が亡くなると、子供はおらず父母等はすでに亡くなっているため、兄弟が法定相続人となります。

- 長男が亡くなると、長男妻と二男、三男が法定相続人となります。

- 二男が亡くなると、長男と三男が法定相続人となります。

- 三男が亡くなっても、三男妻と長女、二女が法定相続人になるため、長男も二男も法定相続人にはなりません。

兄弟姉妹の相続割合

被相続人の相続財産を兄弟姉妹が相続する場合には、法定相続分は以下のようになります。

- 配偶者がいる場合:相続財産の1/4を兄弟姉妹の人数で等分する

- 配偶者がいない場合:相続財産のすべてを兄弟姉妹の人数で等分する

相続人全員が相続放棄をすれば兄弟姉妹だけが相続人になる

被相続人の配偶者や子、両親等の全員が相続放棄している場合には、兄弟姉妹だけが法定相続人になります。

ただし、このような場合には、巨額の負債があるために相続放棄したかもしれないので注意しましょう。

被相続人にマイナスの財産が多いことが明らかな場合には、自分も相続放棄することによって対処できます。このとき、他の兄弟姉妹の同意や協力は必要ありません。

しかし、自分だけが相続放棄したために、他の兄弟姉妹から恨まれるとトラブルに発展するリスクがあるため、相続放棄するときにはその旨を伝えることが望ましいでしょう。

兄弟姉妹には遺留分が認められない

被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められません。

そのため、遺言書によって被相続人の配偶者に全財産を相続させた場合や、第三者に全財産を遺贈した場合等では、 遺留分を請求することはできません。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、相続財産の最低限の取り分です。

遺留分を有する法定相続人であれば、他の相続人等に全財産を相続されてしまっても、侵害された遺留分に相当する金銭を遺留分侵害額請求によって取り戻すことができます。

その他にも、兄弟姉妹の相続には、いくつか注意点があります。それについて知りたい方は、この記事内の以下の解説をご確認ください。

親が亡くなった場合の相続

親が亡くなった場合には、被相続人の子が、被相続人の配偶者とともに法定相続人になります。

このとき、子が複数いれば、互いに兄弟姉妹の関係である子の全員が法定相続人とされます。

被相続人に配偶者がいなければ、被相続人の子のみが法定相続人になります。

子(兄弟姉妹)の相続割合

親である被相続人の相続財産を、互いに兄弟姉妹の関係である複数の子が相続する場合には、法定相続分は以下のようになります。

- 配偶者がいる場合:相続財産の1/2を人数で等分する

- 配偶者がいない場合:相続財産のすべてを人数で等分する

遺留分が認められる

被相続人の子が法定相続人である場合には、法定相続分の半分が遺留分として認められます。

例えば、法定相続人が2人の子のみであるケースでは、子の法定相続分はそれぞれ1/2ずつであり、遺留分は1/4ずつとなります。

そのため、もしも遺言書で長男のみに全財産を相続させると指定されていても、他の子は、長男に対して遺留分侵害額請求を行うことによって、遺留分に相当する金銭等を取り戻すことが可能です。

兄弟姉妹間の遺産相続でもめやすいケース

兄弟姉妹間の相続では、以下のようなケースでトラブルが起こりやすいと考えられます。

- 主な相続財産が土地や建物等の不動産のみであるケース

- 被相続人の介護や世話をしていた兄弟姉妹が寄与分を主張したケース

- 兄弟姉妹の1人だけに実家などの特別な贈与があるケース

- 隠し子・養子・異父母兄弟がいるケース

これらのケースについて、どのように話し合いを行って解決するのかを次項より解説します。

主な相続財産が土地や建物などの不動産のみ

主な相続財産が不動産等の分割しにくい財産のみである場合、分割方法を巡って争いになることが多いです。

例えば、相続財産である実家等を残したい人と、お金に換えて分割したい人の意見が食い違うケースがあります。

また、1人が実家等を相続したものの、他の相続人が相続した金銭等が少ないケースもあります。

相続財産の分割方法は主に4種類あります。それぞれの分割方法について理解して、納得できる方法を選択しましょう。

分割方法について表にまとめたのでご覧ください。

| 現物分割 | 土地、建物、現金等の財産を現物のまま分割する方法 |

|---|---|

| 共有分割 | 1つの土地または建物等を、2人以上の相続人が所有権者になることによって遺産相続を行う方法 |

| 代償分割 | 相続人の1人が土地や建物等を相続する代わりに、他の相続人に対して現金等を支払う方法 |

| 換価分割 | 相続財産の土地や建物等を売却して、その売却代金で遺産分割を行う方法 |

被相続人の介護や世話をしていた兄弟が寄与分を主張

寄与分主張する相続人がいる場合には、相続分を巡って争いになることが多いです。

寄与分とは、相続財産の維持や増加について特別な貢献をした相続人の相続分を加算するものです。

相続人の寄与分を認めたくない場合には、寄与分の請求を拒否することが可能です。

ただし、寄与分を認めなければ争いになりやすく、調停や裁判等によって請求されるおそれがあるため、なるべく配慮するとスムーズに手続きを進められる可能性が高まります。

兄弟1人だけに実家などの特別な贈与がある(特別受益)

複数いる兄弟姉妹のうち、1人だけが被相続人から生前贈与や遺贈等を受けていた場合等では、争いになることが多いです。

そのため、相続分や相続方法について話し合うときに、生前贈与等について考慮しなければなりません。

生前贈与等について考えるべきケースとして、以下のようなものが考えられます。

- 被相続人が生前に、同居していた子に対して実家を贈与していたケース

- 兄弟姉妹の一人だけが多く相続する内容の遺言書があったケース

生前贈与や遺言書の内容等が遺留分を侵害している場合には、遺留分侵害額請求によって侵害された遺留分に相当する金銭等を取り戻すことができます。

隠し子・養子・異父母兄弟がいる

被相続人が亡くなった後に被相続人やその両親等の戸籍を調べたときに、親族が把握していなかった子の存在が判明するケースがあります。

例えば、以下のようなケースが挙げられます。

- 結婚したことのない被相続人に、認知していた子がいた

- 知らないうちに、両親が他人の子と養子縁組していた

認知した子や養子は、相続において実子と同じだけの権利を有します。

一方で、兄弟姉妹のうちの1人が亡くなって被相続人になった場合、被相続人と片方の親だけが同じである兄弟姉妹の法定相続分は、両方の親が同じである兄弟姉妹の法定相続分の1/2とされています。

たとえ親族が存在を把握していなかった養子等であっても、相続人になる権利を有するのであれば遺産分割協議に参加させる必要があります。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

兄弟姉妹の遺産を相続する場合の注意点

兄弟姉妹の相続財産を相続する場合には、いくつか注意しなければならないことがあります。

次項より、兄弟姉妹の相続の注意点について解説します。

相続税が2割加算される

兄弟姉妹が遺した財産を相続する場合には、相続税の金額が2割加算されます。

これは、親の相続財産や配偶者の相続財産を相続する場合には適用されないものです。

兄弟姉妹の相続で相続税の2割加算が適用されるのは、兄弟姉妹が相続する可能性は低いため、相続することへの期待を保護する必要がないからです。

被相続人の配偶者や子等は、相続する可能性が高いので相続税の2割加算は適用されません。

代襲相続は甥・姪の1代限り

法定相続人になるはずであった被相続人の兄弟姉妹が、被相続人よりも先に亡くなっている場合は、その子である被相続人の甥姪が代襲相続をします。

しかし、兄弟姉妹への代襲相続は1代に限定されており、甥姪の子が再び代襲相続することはできません。

戸籍の収集に手間取る

相続では、相続人を確定するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得する必要があります。

しかし、相続人が被相続人の配偶者と子だけである相続での戸籍の収集と比較すると、兄弟姉妹での相続では収集しなければならない戸籍の量が多くなり、手続きが煩雑になりがちです。

具体的に、兄弟姉妹が相続する場合は、主に以下のような戸籍謄本が必要となります。

- 被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

- 被相続人の両親の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

- 被相続人の祖父母の死亡の記載がある戸籍謄本

- 相続人全員の戸籍謄本

兄弟姉妹との遺産相続トラブルを防ぐためにできる対策

兄弟姉妹が法定相続人となる場合、手続きが煩雑になったり、感情的になる相続人が現れてトラブルが起きたりすることがあります。

そのため、生前に相続対策を行うようにしましょう。

考えられる対策として、以下のようなものが挙げられます。

- 遺言書を作成しておく

被相続人の兄弟姉妹には遺留分がないため、全財産を遺言書によって分配してしまえば、遺留分侵害額請求が行われるおそれはなくなります。

ただし、配偶者の遺留分等については配慮しましょう。

- 生前に財産や相続方法を明確にしておく

分配の難しい財産は金銭などに換えてしまう等、相続トラブルにならないような配慮をしましょう。

遺産相続について兄弟姉妹だけでは解決できない問題がありましたら、弁護士にご相談ください

互いに兄弟姉妹の関係である相続人が相続しようとすると、感情的になって手続きが進まなくなるおそれがあります。

また、被相続人の介護等をした人がいるケースでは、寄与分を主張する等の要素が加わります。場合によっては、遺言書の無効などについて主張する相続人もいるでしょう。

そこで、兄弟姉妹が相続人になっている場合には弁護士にご相談ください。弁護士であれば、相続トラブルを解決するためのお手伝いをすることができます。

また、ご依頼いただければ、遺産分割協議で代理人になれるだけでなく、書類の収集等の手続きを進めることもできます。

兄弟の関係が良好でない場合等では、なるべく早くご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)