遺言書の書き方|例文や注意点などを弁護士がわかりやすく解説

この記事でわかること

「遺言書を書きたいけれど、何から始めればいいのかわからない」と悩む方は少なくありません。

遺言書は、亡くなった後に財産を誰にどのように渡すかを決めるための書類です。

本人が自筆で作成することができますが、法律で決められたルールに沿って作らないと無効になることがあります。

そこで、この記事では、遺言書の正しい書き方を解説し、ケースごとの例文や注意点もご紹介します。

自筆証書遺言と公正証書遺言の違いや、無効にならないためのポイントもまとめていますので、初めて遺言書を書く方や失敗したくない方はぜひご参考になさってください。

目次

遺言書の書き方は遺言の形式によって異なる

遺言書とは、被相続人が、自分の死後に財産をどう分けるかについて、意思表示をした書類です。

15歳以上なら作成でき、生前であれば何度でも撤回が可能です。

遺言書には、次の3種類があります。

- 自筆証書遺言

全文を自筆し押印して作成する遺言書。

費用がかからず手軽ですが、要件を守らないと無効になるおそれがあります。法務局で保管すれば、紛失や改ざんを防ぐことができ、家庭裁判所の検認も不要です。 - 公正証書遺言

公証人が作成し、公証役場で保管する遺言書。無効や紛失の心配がなく、検認も不要で、最も安全性が高い形式です。ただし、証人2名と数万円の費用が必要です。 - 秘密証書遺言

内容を秘密にしたまま、公証役場で遺言の存在を証明する方式。

秘密性は高いものの、無効や紛失のリスクがあり検認も必要です。

遺言書ごとの特徴を理解し、自分に合った形式を選びましょう。

| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |

|---|---|---|---|

| 作成方法 | 財産目録以外の全文を自筆する | 公証人に作成してもらう | ・自筆以外にも代筆やパソコン等で作成することができる ・公証人に封紙に必要事項を記載してもらう |

| メリット | ・作成するために費用がほとんどかからない ・誰にも内容を知られずに作成できる |

・形式的なミスによって無効となることがほどんとない ・全文を自分で作成する必要がない |

・遺言書の存在を証明してもらえる ・誰にも内容を知られずに作成できる |

| 保管方法 | ・自宅等で保管する ・法務局で保管してもらう |

・原本を公証役場に保管してもらう | ・自宅等で保管する |

| 作成等の費用 | 用紙等の実費のみ | 相続財産の価額によって異なる(1万6000円以上) | 1万1000円 |

| 検認を受ける必要 | ある ※法務局で保管してもらった場合には不要 |

ない | ある |

公正証書遺言の作成方法について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言は、紙とペンがあれば誰でも作成できる遺言書です。

費用がかからず、思い立ったときに自宅で書けるのが魅力ですが、民法で定められた要件を守らないと無効になるリスクがあります。無効にならないよう、次のポイントを守ることが必要です。

- 遺言者が自筆する

- 署名押印・作成日を記載する

- 誰に何を相続させるか明記する

- 複数枚になる場合は契印をする

- 訂正する際は二重線で消し、印鑑を押す

遺言者が自筆する

自筆証書遺言は、遺言者本人が本文・日付・氏名を自筆する必要があります。

パソコンでの作成や代筆は認められず、手書きでなければ無効になります。

ただし、財産目録のみパソコンで作成することが可能で、通帳・登記事項証明書等のコピーを添付します。その場合は各ページに署名・押印が必要です。

紙の大きさや紙質に制限はありませんが、長期保管を考え、劣化しにくい用紙と消えにくいインクを使用するのがよいでしょう。

なお、法務局の保管制度を利用する場合はA4サイズ・片面記載・余白確保などのルールに従う必要があるためご注意ください。

署名押印・作成日を記載する

自筆証書遺言には、遺言者本人の署名と押印が必須です。

署名は必ず自筆で、氏名をはっきり書きましょう。押印は認印でも可能ですが、トラブル防止のため実印を使うのが望ましいです。

また、遺言書の作成日を手書きで正確に記載することも重要です。

西暦・和暦どちらでも構いませんが、「令和〇年〇月〇日」など年月日を特定できる形で書いてください。

「○月吉日」や「〇年元旦」など曖昧な表現は無効となります。なお、複数の遺言書がある場合は、最も新しい日付のものが有効となります。

誰に何を相続させるのか明記する

自筆証書遺言を作成する際は、誰にどの財産を相続させるのかをはっきり書くことが大切です。

内容があいまいだと、相続人同士で解釈が分かれ、トラブルや無効になる可能性があります。

「財産は長男にまかせる」といった表現は避け、「相続させる」「取得させる」「遺贈する」など法的に有効な言葉を使いましょう。

財産は特定できるよう詳しく記載する必要があります。

たとえば、「長男に対し、以下の遺産を相続させる。土地(所在・地番・地積)、建物(所在・家屋番号・構造・床面積)、預貯金(○○銀行○○支店 普通預金 口座番号〇〇)」といった形式です。

正確に書くためには、不動産の登記事項証明書や通帳、証券口座の明細、生命保険証券など、財産を特定できる資料を事前に準備しておくことが必要です。

複数枚になる場合は契印をする

自筆証書遺言は、財産や相続人が多いと複数ページになることがあります。

その場合は、ページ番号を付けてホチキスで綴じ、用紙のつなぎ目に押印の際に使用する印鑑で契印(割り印)をすることをおすすめします。

契印は法律で義務付けられてはいませんが、複数のページが一体の遺言書であることを示し、差し替えや抜き取りといった不正を防ぐ効果があります。

一方、法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、契印やホチキス留めは不要です。法務局で厳重に保管されるため、偽造や差し替えのリスクがないからです。

訂正する際は二重線で消し、印鑑を押す

自筆証書遺言を訂正する場合は、法律で定められた方法に従う必要があります。

間違えたときは二重線で消し、近くに正しい文字を記入し、訂正印を押します。さらに、余白に「○行目○字削除、○字加入」と訂正内容を書いて、遺言者本人が署名します。

脱字があった場合は、吹き出しを使って正しい文言を書き入れて押印し、余白に「○行目○字加入」と記載し署名します。削除の場合も同じく、不要な文字を二重線で消して押印し、余白に「○行目○字削除」と記入し署名します。

これらの訂正は必ず遺言者本人が行わなければならず、修正テープや修正液の使用は認められていません。

定められた方式を守らない訂正は無効となるため注意が必要です。訂正箇所が多い場合は、新しく遺言書を作成する方が安全です。

【ケース別】自筆証書遺言の6つの例文

自筆証書遺言で相続財産を分配するときの文例について、主なものを次項より掲載していますので、一般的な文例と併せてご確認ください。

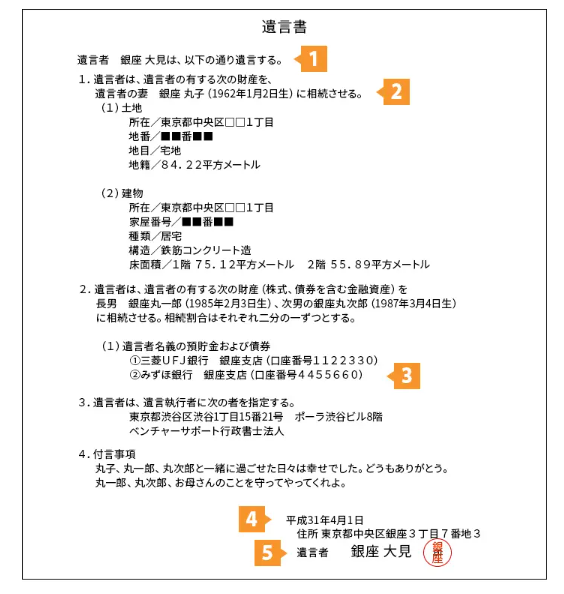

①一般的な例文【ひな形】

まずは、自筆証書遺言のひな形をご紹介いたします。

遺言書

1 遺言者は、遺言者名義である次の不動産を、妻 甲野 花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

①建物

所 在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地

家屋番号 ◯◯番◯◯

種 類 居宅

構 造 鉄筋コンクリート造

床面積 1階◯◯平方メートル 2階◯◯平方メートル

②土地

所 在 ◯県◯市◯町◯丁目◯番地

地 番 ◯◯番◯◯

地 目 宅地

地 積 ◯◯平方メートル

2 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、長男 甲野 一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

3 遺言者は、遺言者名義である次の株式を、二男 甲野 二郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株

4 遺言者は、遺言者の有する、本遺言に記載のない一切の財産を妻 甲野 花子に相続させる。

5 遺言者は、遺言執行者として、長男 甲野 一郎を指定する。

付言事項

みんなと楽しい生活を送ることができて、私は幸せでした。私がいなくなっても、みんなで仲良く暮らしてください。

これからも安心して暮らせるように、母さんには家を残すことにしました。一郎と二郎は立派な会社に勤めているので、遺した財産には手を付けず、なるべく取っておきなさい。

◯年◯月◯日

住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野 太郎 印

②妻(夫)へ全財産を残す場合【子供がいる場合】

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻 甲野 花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

付言事項

我が息子 一郎へ。

父さんは、すべての遺産を母さんに遺したいと考えました。

一郎は、大きな会社に就職して出世し、十分に稼いでいるはずなので、遺産をすぐに相続する必要はないと思います。

母さんは大きな病気をしたので、これからも医療費がかかると思います。それと、家の段差をなくすためのリフォームも必要になるはずなので、お金の心配をさせたくありません。

ぜひ、父さんの考えを尊重してください。

◯年◯月◯日

住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野 太郎 印

③妻(夫)へ全財産を残す場合【子供がいない場合】

遺言書

第1条 遺言者は、遺言者の有する一切の財産を、遺言者の妻 甲野 花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

第2条 遺言者より前に妻 甲野 花子が死亡していたときは、遺言者は、遺言者の有する一切の財産を遺言者の弟 甲野 二郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

第3条 遺言者は、この遺言の執行者として、妻 甲野 花子(甲野 花子が死亡しているときは、甲野 二郎)を指定する。

◯年◯月◯日

住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野 一郎 印

④子供同士で財産に差をつける場合

遺言書

1 遺言者は、遺言者名義である次の株式を、長男 甲野 一郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株

2 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、二男 甲野 二郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

3 遺言者は、遺言者の有する、本遺言に記載のない一切の財産を長男 甲野 一郎に相続させる。

4 遺言者は、遺言執行者として、長男 甲野 一郎を指定する。

付言事項

一郎は地元に残って、ずっと私の面倒を見てくれたので、多めに財産を相続させることにしました。

それでも、株価が少し下がっていることを考えると、二郎にも十分な財産を残せたと思います。

これからも、兄弟仲良くしてください。

◯年◯月◯日

住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野 太郎 印

⑤親にも財産を残す場合

遺言書

1 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、妻 甲野 花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

2 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、長男 甲野 一太郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

3 遺言者は、遺言者名義である次の株式を、父 甲野 太郎(◯年◯月◯日生)に遺贈する。

◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株

4 遺言者は、遺言者名義である次の債券を、母 甲野 月子(◯年◯月◯日生)に遺贈する。

管理金融機関 ○○証券株式会社

取扱支店 ○○支店

口座番号 〇〇〇〇

銘柄 ○○国債

銘柄コード ○○○○

額面 ○○円

5 遺言者は、遺言者の有する、本遺言に記載のない一切の財産を妻 甲野 花子に相続させる。

◯年◯月◯日

住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野 一郎 印

⑥兄弟姉妹・甥姪へ財産を残す場合【親・配偶者・子供がいない場合】

遺言書

1 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、弟 甲野 二郎(◯年◯月◯日生)に相続させる。

○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

2 遺言者は、遺言者名義である次の預金を、妹 甲野 花子(◯年◯月◯日生)に相続させる。

○○銀行◯◯支店 口座番号◯◯◯◯

3 遺言者は、遺言者名義である次の株式を、甥 甲野 一太郎(◯年◯月◯日生)に遺贈する。

◯◯株式会社 普通株式 ◯◯株

4 遺言者は、遺言者の有する、本遺言に記載のない一切の財産を弟 甲野 二郎に相続させる。

◯年◯月◯日

住所 東京都◯区◯町◯丁目◯番◯号

遺言者 甲野 一郎 印

遺言書の書き方・作成する際の注意点

遺言書を作成しても、相続人がその内容に納得しない場合があります。また、遺言書の内容によっては、遺留分侵害額請求が行われたり、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)が必要となることもあります。

こうしたトラブルを防ぐためには、次のポイントに注意して遺言書を作成することが大切です。

- 遺留分に配慮する

- 付言事項で気持ちを伝える

- 遺言執行者を指定する

①遺留分に配慮する

遺留分とは、兄弟姉妹を除く法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。

遺言書を作成するときに遺留分に配慮しないと、遺留分に足る相続財産を受け取れなかった人からの遺留分侵害額請求が行われ、トラブルに発展するおそれがあります。

なるべく、遺留分に足るだけの相続財産は分配するようにしましょう。

遺言書を作成するときに行うべき遺留分対策については、こちらの記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

②付言事項で気持ちを伝える

付言事項とは、相続人等に伝えたい言葉を書き残したものです。例えば、家族に対する感謝の気持ちや遺言書を作成した経緯、相続財産の配分の意図、葬儀方法の指定等を記載します。

これらの付言事項には法的な拘束力はないものの、相続財産の取り分が少なかった相続人を納得させる効果等が期待できます。

③遺言執行者を指定する

遺言書によって、遺言執行者を指定することができます。

遺言執行者とは、遺言書の内容を実現するために手続き等を行う人です。基本的には、遺言によって遺言執行者を指定する義務はありませんが、次のような遺言は、遺言執行者を指定しないと執行することができません。

- 認知

- 推定相続人の廃除および廃除の取り消し

- 一般財団法人の設立

ただし、相続に関する知識があまりない人を遺言執行者に指定してしまうと、手続き等が進まなくなるおそれがあります。

そのため、遺言執行者に弁護士等を指定しておくことができれば、複雑な手続きであってもよりスムーズに進めることができます。

遺言執行者について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

遺言書の作成を弁護士へ依頼するメリット

遺言書を作成するときに、弁護士に依頼するメリットとして、次のようなものが挙げられます。

- 遺言書に記載するべき相続財産や、その価額について調査してもらえる

- 遺言書の書き方や内容等についてアドバイスがもらえる

- 自身の死後にトラブルが発生したときの対応を任せられる

遺言書の作成にあたって、以下のような困りごとがある場合には、弁護士に相談することをお勧めします。

- どれだけ調べても、遺言書の書き方について自信がない

- 自分が相続した不動産等の財産を放置していた

- 相続争いを防止できるような遺言書を作成したい

- 遺言執行者に指定できる人について心当たりがない

遺言書の作成を弁護士に依頼するメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

合わせて読みたい関連記事

遺言書の書き方に関する質問

遺言書の封筒の書き方を教えてください。

遺言書を封筒に入れる場合は、表面に「遺言書在中」などと記載し、見つけた人がすぐに分かるようにしましょう。

裏面には「開封せずに家庭裁判所で検認を受けること」と書いて注意を促します。

さらに、作成年月日と署名・押印を記入し、封をした部分にも、同じ印鑑で押しておくと安心です。

自筆証書遺言は封筒に入れなくても法律上は有効ですが、そのままだと汚れや破損で読めなくなったり、親族に見られてトラブルになるおそれがあります。

こうしたリスクを避けるため、封筒に入れてしっかり封をすることをおすすめします。特に二重封筒を使えば中身が見えにくく、より安全です。

財産を譲りたくない相続人がいます。相続させないための遺言書の書き方を教えてください。

特定の相続人に財産を渡したくない場合、遺言書でその意思を示すことは可能です。

ただし、配偶者や子供、親などには法律で遺留分という最低限の取り分が保障されており、完全に排除することはできません。

遺留分を侵害すると、相続人から侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、最低限の遺留分を残し、それ以外の財産は相続させないと記載するのが現実的です。

一方、兄弟姉妹には遺留分がないため、遺言書で「相続させない」と明記すれば意思を実現できます。

また、付言事項を活用して、なぜ相続させないのかという理由を記載すると、相続人の理解を得やすくなるでしょう。

他人に相続したい場合は遺言書にどのように書けばよいですか?

他人に財産を渡したい場合は、遺言書に遺贈するという意思を明確に書く必要があります。

法律では、法定相続人以外の人物への遺贈が認められており、内縁のパートナーや友人などにも財産を残せます。

ただし、配偶者や子供には遺留分という最低限の取り分が保障されており、これを侵害すると遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。

そのため、遺留分を考慮し、侵害しない範囲で内容を決めることが大切です。

遺言書には、受遺者(受け取る人)の氏名や住所、生年月日を正確に記載し、財産も特定できるようにしましょう。

たとえば、「○○銀行△△支店の預金を○○○○に遺贈する」といった具体的な表現が必要です。

遺言書の書き方や作成については弁護士にご相談ください

自分で遺言書を作成する方は、まだ少ないのが実情です。ミスがあると、遺言書が無効になったり、親族の争いを引き起こしたりするリスクがあるため、正確な遺言書を作成しなければなりません。

そこで、遺言書を作成するときには弁護士にご相談ください。弁護士であれば、無効になるリスクや、争いを引き起こすリスクを減らした遺言書を作成するためのお手伝いができます。

また、相続手続きに詳しい人が親族等にいない場合には、子供等が手続きのために大変な苦労をするおそれがあります。

弁護士が遺言執行者になれば、多くの手間がかからなくなるので、そうしたご希望がある場合も、お気軽にご相談ください。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)