相続でもめる家族の10の特徴|トラブル事例や揉めないための対策を紹介

相続財産の取り分を巡って、家族であっても対立し、奪い合うようなケースは珍しくありません。

そのため、相続ではトラブルになるリスクを想定して、なるべく予防するように努めることが重要です。

この記事では、相続でもめる家族の特徴や、もめないためにできる対策、相続でもめたときに弁護士へ相談するメリット等について解説します。

目次

相続でもめる可能性はどの家族にもある

親族関係が良好であることや、自分の財産が少ないこと等を理由として、自身が亡くなっても相続トラブルは発生しないと考えている方が少なくありません。

しかし、遺言書のない相続では、相続人が遺産分割協議を行うことによって分割方法を決めます。

そのため、話し合ううちに様々な原因により相続人がもめてしまい、協議がまとまらなくなってしまうことは珍しくありません。

もめる原因は遺産額に関係しない

相続でもめるのは、相続財産が高額なケースに限りません。

統計によれば相続財産を巡って争いになる割合が高いのは資産5000万円以下で、全体の約8割を占めます。

莫大な相続財産とは言えない程度の金額で争いになる原因として、相続税の申告が必要ないケースが多いことが挙げられます。

相続税の申告が必要であれば、それまでに話し合いをまとめたいと考える相続人が多いですが、相続税がかからない相続財産については、話し合いを早くまとめる必要がないので、相続人は自由に主張することができます。

遺産分割協議では、取り分を増やしたいという主張だけでなく、思い入れのある実家に住みたいといった主張や、家業を継ぐための財産をすべて受け取りたいといった主張が行われることがあり、そういった主張の違いがもめる原因になります。

相続でもめる人ともめない人の差とは?

被相続人が生前に相続対策を行っておくと、相続で争いが発生するリスクを抑えることができます。

家族が自分の相続でもめるのを予防したいのであれば、生前に相続対策を行いましょう。

相続でもめる家族の10の特徴|よくあるトラブル事例

相続でもめやすくなる原因として、主に以下のようなものが挙げられます。

- 兄弟仲が悪い・疎遠である

- 遺産のほとんどが実家の不動産である

- 遺産に不動産が含まれている

- 不公平な遺言書が遺された

- 介護の負担が偏っていた

- 高額な生前贈与が行われた相続人がいる

- 前妻の子、認知されていない子がいる

- 被相続人に内縁の妻(夫)がいる

- 特定の相続人が財産管理をしている

- 被相続人が事業をしていた

これらの原因について、次項より解説します。

①兄弟仲が悪い・疎遠である

相続人である子が互いに疎遠だったり、絶縁中だったりすると、もめることが多くなります。

相続人の間で仲が悪いと、互いに主張を譲ろうとせず、費用がかかって損になるようなケースについても争うおそれがあります。

特に、相続人が同順位で、互いに兄弟姉妹であるようなケースでは、仲裁する者がいないので争いが激しくなりがちです。

②遺産のほとんどが実家の不動産である

相続財産のほとんどが実家の不動産であるケースでは、細かく切り分けることができないため、誰が相続するかでもめる場合が多いです。

このようなケースでは、特定の相続人が実家を相続して代償金を支払う方法や、実家を売却して代金を分配する方法で解決することが考えられます。

しかし、どちらの方法を用いるかについての意見が合わないと、激しく対立してしまうおそれがあります。

実家で親と同居していた相続人がおり、その相続人が代償金を払えないケースでは、家を追い出されて住む場所がなくなることが考えられるので、問題が複雑になりがちです。

③遺産に不動産が含まれている

相続財産に不動産が含まれていると、誰がどの土地や建物を取得するのか、分割方法をどうするかについてもめることが多いです。

不動産は高額になることがあり、現金等のように平等な分配を行うことが難しいため、取り合いになりやすい財産です。

不動産が複数ある場合には、面積等が同じであっても、立地や利用状況によって評価額が異なります。

不動産による争いを解決するために、不動産を受け継いだ相続人が、相応の代償金を他の相続人に支払って公平にする相続方法があります。

このような遺産分割方法を代償分割といいます。

相続における不動産の分け方について知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

④不公平な遺言書が遺された

相続人の取り分が1人だけ多くなっている遺言書や、相続人ではない者に多くの相続財産を遺贈する遺言書が作成されていた場合には、不公平であり納得できないとして遺言書の有効性が争われるおそれがあります。

内容が不公平であっても、遺言書は基本的に有効です。しかし、遺留分を侵害するほど偏った分配が行われると、遺留分侵害額請求が行われることがあります。

また、不倫相手に全財産を遺贈するような遺言書は、公序良俗に反するため無効となる可能性があります。

⑤介護の負担が偏っていた

被相続人の生前に、献身的な介護を行った相続人には、寄与分が認められる可能性があります。

寄与分が認められた相続人には、通常の法定相続分よりも取り分が上乗せされます。

寄与分は、まずは相続人による話し合いで決めます。

しかし、他の相続人は介護による寄与分を認めないケースが多いため、調停や審判に発展してしまうことも覚悟しなければなりません。

⑥高額な生前贈与が行われた相続人がいる

被相続人が、相続人の一人に対して高額な生前贈与をしていた場合には、贈与の扱いについてもめるおそれがあります。

生前贈与は特別受益に該当して、持ち戻しの対象となることがあります。

持ち戻しを行う場合には、生前贈与は相続財産の前渡しとして扱われます。

被相続人は、特別受益の持ち戻しの免除が可能です。免除は口頭でも可能ですが、証拠が残らず、相続の発生後にトラブルの原因となるおそれがあります。

そのため、持ち戻しの免除は遺言書に明記しておくことが望ましいでしょう。

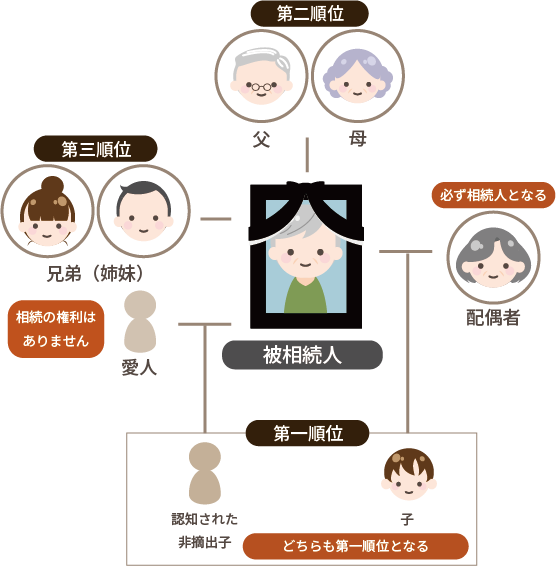

⑦前妻の子、認知されていない子がいる

認知されていない子は、そのままでは相続人になりません。

被相続人が生前に認知していた場合や遺言書によって認知した場合、死後認知が認められた場合には、子は実子として第1順位の法定相続人になります。

しかし、新たな子が出現することによって、被相続人の配偶者や、配偶者との間に生まれた子との対立が生じてしまい、もめるリスクが高くなります。

子がいることは、生前に説明することが望ましいでしょう。

⑧被相続人に内縁の妻(夫)がいる

被相続人に内縁の配偶者がいた場合には、配偶者として法定相続人になることができません。

そのため、遺言書を作成していなければ、すべての相続財産が被相続人の子等の法定相続人へ分配されます。

そのため、内縁の配偶者が生活に困ったり、家から追い出されて住む場所に困ったりするおそれがあります。

内縁の配偶者の生活を守るためには、法律上の配偶者になってもらうか、遺言書を作成する等の方法によって十分な財産を遺すようにしましょう。

⑨特定の相続人が財産管理をしている

被相続人の財産を相続人の1人が管理していると、被相続人が亡くなった後で、相続財産の内容を開示してもらえないことがあります。

また、他の相続人から、財産の隠匿や使い込みを疑われることもあります。

特に、タンス預金のような隠された現金や、誰にも伝えずに作った預貯金口座は、管理している者でなければ発見が難しく、争いの原因となることがあります。

使い込まれた相続財産を取り戻すためには、不当利得返還請求を行います。

⑩被相続人が事業をしていた

被相続人が事業をしていた場合は、その事業を継ぐ者が、そのための財産を相続しなければならないことが多いため、事業を継がない者との間で不公平になるおそれがあります。

事業が軌道に乗っていると、事業から生み出される収益の評価でもめることもあります。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続で家族がもめないためにできる対策

相続で家族がもめないように、生前にできる対策として、主に以下のようなものが挙げられます。

- 家族でしっかりと話し合う

- 遺言書を正しく作成する

- 弁護士に相談する

これらの対策について、次項より解説します。

1.家族でしっかりと話し合う

相続でもめないようにするためには、家族で相続についてしっかりと話し合うことが重要です。

被相続人の希望や考え方、相続財産の内容、管理方法等について家族で共有しておくことにより、トラブルを防止できる可能性があります。

被相続人の意思に関する解釈の違いや、相続財産の内容についての認識の違いといった、トラブルを引き起こす原因が少なくなり、感情的な対立も起こりにくくなるでしょう。

2.遺言書を正しく作成する

相続トラブルを防止するために、遺言書を作成しておくことは有効です。

分配する財産の割合や内容を決めておけば、基本的には遺言書の内容に従って相続財産が分配されます。

ただし、遺言書の効力などを巡って争いが生じるおそれもあるため、形式的なミス等に注意しなければなりません。

なるべく事前に専門家へ相談し、公正証書遺言を作成することをおすすめします。

遺言書の基礎知識を知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

遺言書は公正証書遺言で作成する

遺言書には、主に自筆証書遺言と公正証書遺言の2種類がありますが、公正証書遺言を作成するようにしましょう。

公正証書遺言の作成は、基本的には公的な機関である公証役場において、公証人によって作成されるので、形式的なミスで無効となるリスクは低いです。

また、原本は公証役場に保管されるので、紛失や偽造、改ざんのリスクはほとんどありません。

遺言書の効力を巡って争いになるリスクを抑えられるので、費用はかかるものの、公正証書遺言を作成しておくことが望ましいといえます。

遺留分に配慮が必要

作成した遺言書によって遺留分を侵害してしまうと、相続人の間でもめる原因となってしまいます。

遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障されている、相続財産の最低限の取り分です。

遺留分を侵害された相続人は、他の相続人に対して遺留分侵害額請求を行うことによって、侵害された遺留分に相当する金銭等を取り戻すことができます。

遺留分は、遺言書によって奪うことのできない権利なので、最低限の取り分は分配することによって、将来的な争いのリスクを抑えることが可能です。

3.弁護士に相談する

弁護士に相談することにより、法的な根拠に基づいて、客観的な視点から解決策を提示してもらうことができます。

個別の状況に応じて、遺言書に盛り込むべき内容等のアドバイスを受けることも可能です。

相続でもめると解決に時間と労力がかかってしまうケースが多いので、相続が発生する前に相談して、できるだけ対策しておくことが望ましいでしょう。

相続でもめてしまったら?弁護士に相談するメリット

正当な遺産を把握できる

弁護士に相談すれば、話し合いの前提となる、相続財産の全体像を把握するためのサポートが受けられます。

見落としがちな相続財産について、探し方のアドバイスを受けられるため、相続税の申告等についてもミスを減らせるでしょう。

また、評価の難しい不動産等の財産について、適切な評価方法を教えてもらうことも可能です。

寄与分や特別受益といった、当事者によって解釈が異なりがちな点についても、妥当な解決方法を提示してもらえるでしょう。

代理交渉を依頼できる

他の相続人と、代理人として交渉してもらうことを依頼できます。代理人として交渉できるのは、基本的に弁護士だけです。

相続でもめると、お互いに親族であるために感情的になってしまうことが多く、解決から遠ざかってしまうケースは珍しくありません。

第三者である弁護士が間に入ると、冷静さを取り戻して、スムーズに交渉できる可能性が高まります。

交渉の労力がかからなくなり、ストレスも軽減できるので、弁護士への依頼を検討している方は相談から始めましょう。

調停・審判・訴訟になった場合でも対応できる

相続についてもめると、当事者の話し合いでは解決できず、遺産分割調停や遺産分割審判によって解決を図るケースもあります。

調停や審判、訴訟になると、裁判所が関与する手続きなので、弁護士に依頼する必要性が高まるでしょう。

弁護士にまかせれば、煩雑な裁判手続きを任せることができます。

また、証拠に基づき、法的観点から意見を述べたり、主張をすることができるため、調停委員を味方につけたり、裁判官を説得できる可能性が高まります。

有利な条件で解決できるようサポートが受けられる

相続の経験が豊富な方は滅多にいないため、相続でもめると、どのように解決するべきか分からず困ってしまうケースが多いでしょう。

弁護士に相談すれば、少しでも有利な条件で解決するためのサポートを受けられるので、精神的な負担が軽くなります。

相続で揉めそう・トラブルになってお困りの場合は弁護士にご相談ください

家族関係や相続財産の金額では、相続でもめるかの判断は難しく、予想外のトラブルに発展するケースもあります。

円満な相続を目指すためには、なるべく生前から対策することが望ましく、相続の発生後であれば、対立が深まる前に手を打っておく必要があります。

生前の対策や相続発生後のトラブルについては、弁護士にご相談ください。

弁護士であれば、どのような遺言書を作成するべきか、どのように他の相続人を説得するべきか等について、様々なノウハウを有しています。

より早い対応によって、相続トラブルが深刻になるリスクは低くなります。対立が激しくなる前に相談することをおすすめします。

相続税にも強い弁護士が豊富な経験と実績であなたをフルサポートいたします

相続に関するご相談

24時間予約受付・年中無休・通話無料

0120-523-019来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。

※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

相続の来所法律相談30分無料

24時間予約受付・年中無休・通話無料

※注意事項はこちらをご確認ください

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)