弁護士依頼前

約117万円

交通事故の慰謝料は、事故に遭ったことで生じた精神的苦痛に対する補償です。

主婦の方であっても精神的苦痛の重さは同じであることから、当然、慰謝料を受け取ることができます。

では、主婦であることが慰謝料の金額に影響することはないのでしょうか?

交通事故の慰謝料で損をしないためにも、主婦の慰謝料の相場はいくらか、計算方法についても知っておきましょう。

この記事では、主婦の慰謝料に焦点を当て、主婦がもらえる慰謝料の相場や適正額を支払ってもらうためのポイントについて解説していきます。

また、母子家庭(シングルマザー)の場合の慰謝料についても解説していくので、ぜひ最後までご覧ください。

弁護士依頼前

約117万円

弁護士依頼後

約185万円

約70万円の増加

目次

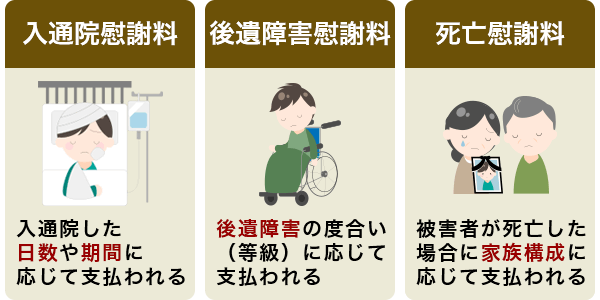

交通事故で請求できる可能性のある慰謝料は次の3つです。

入通院慰謝料

事故により怪我を負ったことで、入院・通院しなければならなくなった精神的苦痛に対する補償。入院・通院した日数に応じて計算されます。

後遺障害慰謝料

事故により後遺障害が残ったことによる精神的苦痛に対する補償。

認定された後遺障害等級によって金額が異なります。

死亡慰謝料

事故により被害者が死亡に至ったことによる精神的苦痛に対する補償。

被害者本人に対して支払われる慰謝料と、遺族に対し支払われる慰謝料に区別でき、家族構成により異なります。

3種類の慰謝料のうち、入通院慰謝料と後遺障害慰謝料については、算定にあたり、性別や職業・収入は考慮されないため、主婦であっても、給与取得者であっても、慰謝料の金額に違いが出ることはありません。

一方、死亡慰謝料は一家の支柱か母親かなど、家族構成によって金額が異なるため、主婦の母親と給与取得者である父親とでは慰謝料の金額が異なる場合があります。

実際のところ、主婦(主夫)は慰謝料をいくらもらえるのでしょうか?

下記のリンク先の計算ツールを利用すれば、慰謝料を含めた損害賠償金の相場を簡単に知ることができます。必要事項を入力するだけで計算できますので、ぜひお試しください。

合わせて読みたい関連記事

主婦(主夫)が交通事故に遭った場合、慰謝料以外にもいろいろな損害の賠償を求めることができます。主なものをご紹介します。

| 損害賠償 | 具体例 |

|---|---|

| 積極損害 | |

| 治療関連費 | 入院雑費、診療費、検査費用 |

| 付添費用 | 入通院の際に付添看護をした場合の費用 |

| 介護費用 | 重い後遺障害が残り、将来の介護が必要となった場合に要する費用 |

| 通院交通費 | 通院に要した交通費 |

| 装具・器具購入費 | 車椅子や松葉づえ、義足などの購入費用 |

| 家屋・自宅改造費 | 重い後遺障害が残り、自宅や家屋の改造が必要になった場合の費用 |

| 葬儀関係費 | 事故が原因で亡くなってしまい、葬儀を行った際にかかった費用 |

| 消極損害 | |

| 休業損害(主婦手当) | 事故のケガが原因で家事ができなくなったために生じた損害 |

| 逸失利益 | 事故がなければ将来得られたはずの収入に対する補償 |

| 車両損害 | |

| 壊れた車両の修理にかかった費用、レッカー代、代車費用、評価損など | |

交通事故で請求できる賠償をまとめているので、下記の記事も併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

専業・兼業を問わず、主婦(主夫)は慰謝料とは別に休業損害を請求できま。

休業損害とは、交通事故によるケガの影響で働けずに減ってしまった収入や利益に対する補償です。

主婦(主夫)に支払われる休業損害のことを、主婦休損もしくは主婦手当ともいいます。

家庭内の家事を担当する主婦(主夫)は現実に収入を得ているわけではありませんが、家事労働には金銭的な価値があると評価されているので、交通事故によるケガの影響で家事ができなくなった場合には、経済的な損害が発生したと考えられます。そのため、主婦(主夫)は実際の収入の有無に関係なく、休業損害を請求することができます。

なお、パート代等の収入のある兼業主婦(主夫)の場合、パート等の休業損害も請求できますが、主婦としての休業損害と比べて、いずれか高い方が上限となります。

主婦の休業損害の具体的な計算方法は、下記の記事でご確認いただけます。

合わせて読みたい関連記事

主婦であっても逸失利益を請求できます。

逸失利益とは、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入や利益の減少分に対する補償です。逸失利益は、以下の2つに分けられます。

後遺障害逸失利益

死亡逸失利益

逸失利益は収入の減少に対する補償であるため、主婦の方は請求できないと思われるかもしれませんが、主婦の家事労働には金銭的な価値があると考えられているため、事故によるケガが原因で家事労働ができなくなった場合には逸失利益を請求することができます。

なお、兼業主婦の場合は主婦として逸失利益を計算するか、給与取得者として実際の収入に基づいて逸失利益を計算するかを選択することとなります。

増額しなければ成功報酬はいただきません

主婦の交通事故慰謝料の相場は、むちうちなど比較的軽い怪我での入通院慰謝料は19万~89万円程度(1~6ヶ月通院した場合)です。

また後遺障害残った場合の後遺障害慰謝料は110万~2800万円程度、事故でなくなった場合の死亡慰謝料は2500万円程度です。

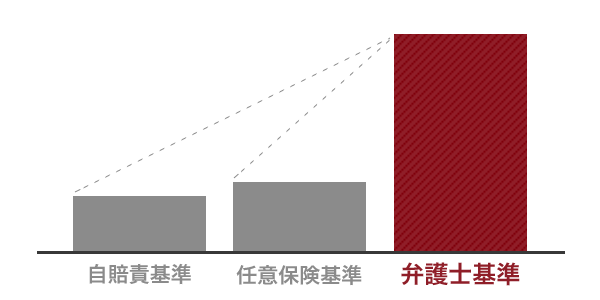

これは弁護士基準で計算した場合の慰謝料相場です。交通事故の慰謝料の計算に用いられる基準は、弁護士基準のほかに自賠責基準と任意保険基準があり、どの基準を使って計算するかによって相場が大きく異なります。

一般的に、加害者側から提示される慰謝料は任意保険基準で計算されていて、弁護士基準に満たないことが多いので、損をしないためにも、ご自身で慰謝料の計算方法や相場を知っておくことが大切です。

交通事故慰謝料の具体的な計算方法は、下記の記事でご確認いただけます。

合わせて読みたい関連記事

入通院慰謝料は、入通院期間や実入通院日数をもとに算定しますが、算定に利用する基準によっても金額が変わってくるという特徴があります。この点、主婦(主夫)だからといって特別考慮されることはありません。

では、入通院慰謝料が実際にどれくらいもらえるのか、算定基準別の相場を比較してみましょう。

なお、会社ごとに算定額が異なる任意保険基準は省略しています。

入通院慰謝料の相場

| 通院期間と実通院日数 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 通院1ヶ月(実通院日数15日) | 12万9000円 | 28万円(19万円) |

| 通院2ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 52万円(36万円) |

| 通院3ヶ月(実通院日数45日) | 38万7000円 | 73万円(53万円) |

| 通院4ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 90万円(67万円) |

| 通院5ヶ月(実通院日数75日) | 64万5000円 | 105万円(79万円) |

| 通院6ヶ月(実通院日数90日) | 77万4000円 | 116万円(89万円) |

※()内の金額は、むちうち等の比較的軽傷のケースのものです。

自賠責基準を利用する場合、入通院慰謝料は1日あたり4300円として計算します。

具体的には、

のどちらか少ない方に4300円をかけて算定します。

弁護士基準では、下表のような入通院慰謝料表を用いて入通院慰謝料を算出します。

基本的には【別表Ⅰ】を用いますが、打撲やむちうちなど比較的軽い怪我の場合は【別表Ⅱ】を使用します。

どちらの表も使い方は同じで、入院期間を表す横軸と、通院期間を表す縦軸の重なり合う部分を探すことで、入通院慰謝料の相場が分かるようになっています。

交通事故により残ってしまった後遺症のうち、仕事に一定以上の支障をきたすものを後遺障害といい、その症状の重さを1~14の等級に分類する審査を後遺障害等級認定といいます。

より詳しく知りたい方は、下記の記事も併せてお読みください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定で「第〇級の後遺障害が残った」と認められると、認定された等級に応じた金額の後遺障害慰謝料を請求できるようになります。

下表は、等級ごとに定められている後遺障害慰謝料の相場を一覧にしたものです。自賠責基準が定める金額と弁護士基準が定める金額に大きな差があることがおわかりいただけるでしょう。

介護を要する後遺障害の場合

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |

| 2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |

介護を要さない後遺障害の場合

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 13級 | 57万円 | 180万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

死亡慰謝料には、

の2種類があります。

他の慰謝料と同様、死亡慰謝料もどの基準で計算されるかによって相場が異なります。

詳しい計算方法を知りたい方は、下記の記事をご参照ください。

合わせて読みたい関連記事

自賠責基準では、被害者本人に対する死亡慰謝料は一律で400万円と決められています。

これに対して、遺族に対する死亡慰謝料は遺族の人数、正確にいえば請求権者の人数によって変わります。

請求権者として認められるのは、被害者の父母(養父母含む)・配偶者・子供(養子、認知した子、胎児含む)だけです。

なお、被害者が誰かを扶養していた場合(被扶養者がいた場合)は、遺族に対する死亡慰謝料が200万円増額されます。

被害者本人に対する死亡慰謝料

遺族に対する死亡慰謝料の相場

| 遺族の人数 | 遺族に対する慰謝料額 | 被扶養者がいる場合 |

|---|---|---|

| 1人 | 550万円 | 750万円 |

| 2人 | 650万円 | 850万円 |

| 3人以上 | 750万円 | 950万円 |

弁護士基準の場合、死亡慰謝料の金額は、亡くなった被害者の家庭内での地位(役割)によって変わります。

また、自賠責基準とは違い、被害者本人の慰謝料と遺族固有の慰謝料それぞれの相場が別々に設定されているわけではありません。

具体的には下表のとおりです。

弁護士基準の死亡慰謝料の相場

| 死亡した方の家庭内の地位 | 弁護士基準の慰謝料額 |

|---|---|

| 一家の支柱 | 2800万円 |

| 配偶者・母親 | 2500万円 |

| その他(子供・高齢者など) | 2000~2500万円 |

増額しなければ成功報酬はいただきません

むちうちとは、交通事故の衝撃により首がムチのようにしなることによって起きる症状を総称したものです。交通事故の被害者に多く見られる症状で、交通事故の代表的な怪我でもあります。

むちうちは比較的軽いケガと考えられているため、3ヶ月ほど通院すると、相手方保険会社から「そろそろ治療は終わりにしませんか?」と治療費の打ち切りを打診されることが多いです。しかし、まだ痛みなどの症状が残存している場合は治療をやめるべきではありません。

むちうちでも、適切な治療をしないと、症状が完治せず後遺障害が残る場合もありますので、医師の判断のもと、治療が必要な場合は健康保険などを利用してでも、通院を継続するようにしましょう。

むちうちで後遺障害が残る場合は、後遺障害等級14級9号または12級13号に認定されます。後遺障害等級が認定されると後遺障害慰謝料や後遺障害逸失利益を請求することができます。

次項からはむちうちを例に主婦の慰謝料相場の自賠責基準と弁護士基準を比較していきます。

交通事故によるむちうちの治療のために3ヶ月通院した場合と、6ヶ月通院した場合の入通院慰謝料の違いは以下の表のとおりになります。

| 自賠責基準 | 弁護士基準 | |

|---|---|---|

| 3ヶ月(実通院日数30日) | 25万8000円 | 53万円 |

| 6ヶ月(実通院日数60日) | 51万6000円 | 89万円 |

交通事故が原因でむちうちを受傷した場合、首や背中に残った痛みやしびれ等の後遺症が後遺障害等級第12級または第14級に該当すると認められる可能性があります。

この場合、後遺障害慰謝料の相場は以下のとおりになります。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 12級 | 94万円 | 290万円 |

| 14級 | 32万円 | 110万円 |

第12級・第14級のどちらの場合でも、弁護士基準の慰謝料の相場は、自賠責基準の相場と比べて3倍以上高額であることがおわかりいただけるでしょう。

一口に「主婦」といっても、シングルマザーであったり、妊娠中であったりと様々なケースがあります。

次項からは、ケース別に主婦の交通事故慰謝料の増額要素について解説していきます。

交通事故の慰謝料は、入通院期間や後遺障害の程度によって慰謝料額が決まるため、シングルマザー(母子家庭)という家庭の状況は基本的に慰謝料の増額理由にはなりません。

ただし、示談交渉の際に事故によって深刻な被害を受けていることを強く主張することで、慰謝料を増額できる可能性があります。

シングルマザーの方は家事・育児・仕事をひとりでこなさなければならず、事故でケガをしてしまうと家庭や仕事に大きな支障をきたすことも少なくありません。無理をして家庭や仕事を優先させた結果、通院頻度が保てず入通院慰謝料が減ってしまったり、適切な後遺障害等級認定が受けられず後遺障害慰謝料が減ってしまうリスクもあります。

事故が原因で通常以上の被害を受けていることを証明できれば、慰謝料を増額できる可能性が高まりますので、まずは交通事故に詳しい弁護士へ相談・依頼することをおすすめします。

交通事故に遭った主婦が妊娠していた場合、受け取れる慰謝料には違いが出てくる可能性があります。

想定できるケースは以下の3つです。

妊婦である主婦がケガをした場合、入通院慰謝料が減額されたり、適切な後遺障害慰謝料を受け取れなくなったりする可能性があります。

なぜなら、胎児に悪影響を与えるリスクのある検査や治療が受けられず、通常の場合と治療方法が異なるため、通院日数が少なくなるほか、後遺障害等級認定の申請に必要な資料が不足する傾向にあるからです。

子供は無事に生まれたものの、交通事故の衝撃による切迫早産や事故後の手術・治療の影響で、産まれた子供に障害が残ってしまった場合、子供に対する治療費や逸失利益とともに、慰謝料を請求することができます。

ただし、「事故が原因で切迫早産となったこと」や「事故が原因で後遺症が残ったこと」を証明しなければなりません。

産まれなかった子供(胎児)に対する慰謝料は請求できませんが、子供を失うことになってしまった母親(主婦)本人の慰謝料を増額することはできると考えられます。

妊婦が事故の衝撃で子供を流産・死産してしまうケースや妊娠に気付かずに治療や検査を受けてしまったため、胎児への影響を考えて中絶を選択するケースもあります。

どのケースでも子供を失った母親の悲しみは計り知れません。そのため、母親(主婦)本人の慰謝料が増額する可能性があります。

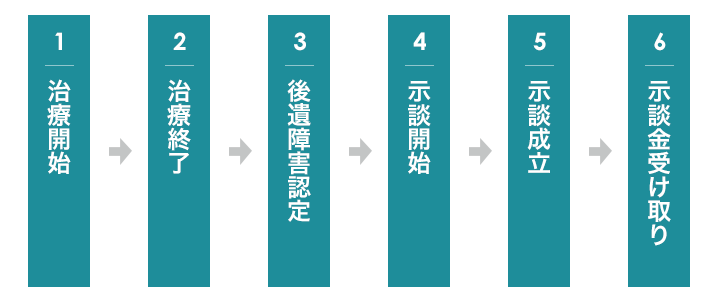

交通事故の慰謝料は多くの場合、「示談交渉」で決められます。

まずは事故のケガを病院で診察してもらい、適切な治療や検査を受けましょう。

その後、完治または症状固定となったら示談交渉を開始します。

これは、交通事故の慰謝料は治療が終了しないと金額が確定しないからです。

示談交渉では、過失割合や慰謝料などの損害賠償額について話し合います。

双方が示談条件について納得できたら示談交渉は終了し、慰謝料を含む示談金が支払われます。

詳しい流れについて知りたい方は、下記の記事をご覧ください。

交通事故の被害に遭われた主婦が適正な額で慰謝料を受け取るためには、次に挙げる3つのポイントを押さえましょう。

それぞれのポイントについて、次項で詳しく解説していきます。

適正な慰謝料を受け取るためには、治療を続ける必要がなくなるまで、適切な頻度で通院を続ける必要があります。

主婦業が忙しいことを理由に通院頻度が少なくなると、保険会社に「治療の必要性がなくなった」と判断され、治療費の支払いを打ち切られてしまう可能性があります。

治療費を打ち切られた後でも治療を続けることはできますが、その場合にはいったんご自身で治療費を立て替えなければならないので、一時的にとはいえ経済的な負担がかかります。

怪我の種類や程度にもよりますが、一般的に、最低でも月10日程度は通院するのが望ましいでしょう。

ケガの治療は、医師に「症状固定」または「完治」と診断されるまで、しっかりと続けることが大切です。

症状固定とは、症状がそれ以上治療を続けても、良くも悪くもならない状態のことを指します。治療の途中で相手方保険会社より「そろそろ症状固定だから治療費を打ち切ります」と言われることがありますが、症状固定を判断するのは医師なので、安易に応じるのは危険です。

保険会社から治療費の打ち切りを打診されたり、家庭や仕事を優先したりして、症状固定または完治する前に勝手に治療を止めてしまうと、次のようなデメリットがあるため、医師の指示に従って、治療する必要がなくなるまでしっかりと通院を継続しましょう。

症状固定または完治するまで治療を続けなかった場合のデメリット

後遺障害慰謝料は、認定された後遺障害等級別に金額の目安が設定されているので、実際の症状よりも軽い等級が認定されてしまうと、もらえる慰謝料の金額が減ってしまいます。

適正な等級認定を受けるためには、症状固定と診断されるまでしっかりと治療を続けること、残った症状を客観的かつ正確に証明できる十分な資料を用意すること等が重要です。

合わせて読みたい関連記事

弁護士に依頼すると、次のようなメリットが得られます。

弁護士費用が心配な方は、弁護士費用特約を利用すれば、保険会社に弁護士費用を負担してもらえます。ご自身やご家族の加入している保険に特約が付いていないか確認してみましょう。

交通事故を弁護士に相談・依頼する具体的なメリットは、下記の記事でもご確認いただけます。

合わせて読みたい関連記事

ここで、弁護士法人ALGが依頼を頂戴し、慰謝料の増額に成功した事例をご紹介します。

兼業主婦である依頼者が優先道路を車両で走行していたところ、非優先道路から進入してきた相手方車両に衝突された事例です。特に慰謝料と休業損害について争いになりました。

弊所にご依頼くださる前、依頼者と相手方保険会社の担当者の間で口論などのトラブルがあったため、依頼者は相手方保険会社から厄介なクレーマー気質であると認識されてしまっていました。

しかし、実際の依頼者は正義感の強い方だったので、こうした認識に基づいて交渉を進めたところ、下記のように約70万円を増額する内容で示談を成立させることに成功しました。

・賠償金額185万円(依頼前117万円)

-慰謝料:弁護士基準(赤本)の100%

-休業損害(主婦手当):請求の80%

交通事故で怪我等をすれば、当然家事に支障が出ますし、子供がいたりパート等で働いていたりする場合には、育児や仕事にも問題が出てきます。

こうした大きな負担を抱えながら、おひとりで保険会社とやりとりを進めるのは、身体的にも精神的にも大変なストレスでしょう。

そこで、弁護士に依頼することを検討されてみてはいかがでしょうか?

弁護士に依頼して交渉や手続を全部任せれば、かかる手間や時間を減らせるので、治療に専念できるようになります。

また、弁護士基準で慰謝料を請求できるようにもなるので、慰謝料の増額につながります。

慰謝料の金額は、実際の収入に影響されないので、専業主婦(主夫)・兼業主婦(主夫)であることを理由に減額されることはありません。誤った知識で損することがないように、不安のある方は弁護士に相談されることをおすすめします。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料