弁護士依頼前

金額提示前

交通事故が原因で残ってしまった後遺症について後遺障害が認定されると、その等級に応じた損害賠償金を請求できるようになります。

「後遺症と後遺障害は何が違うの?」

「後遺障害が認定されるにはどうすれば良いの?」

このような疑問を抱えていらっしゃる方に向けて、本記事で交通事故の後遺障害について、後遺症との違いや適切な認定を受ける方法をわかりやすく解説していきます。

事故の後遺症に苦しむ被害者が受け取れる損害賠償金は、「後遺障害等級認定の認否」と「認定される等級」によって目を見張る金額の差が生じることもあるので、適切な認定が受けられずに損することのないよう、ぜひ参考になさってください。

弁護士依頼前

金額提示前

弁護士依頼後

約455万円

適正な賠償額を獲得

目次

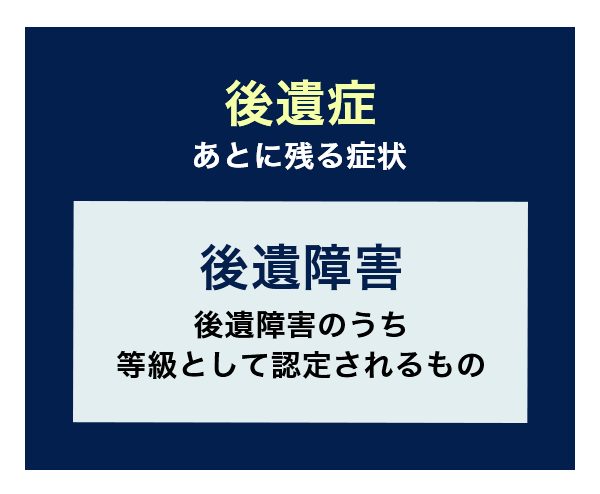

後遺障害とは、交通事故が原因で残存した後遺症のうち、自動車損害賠償保障法(自賠法)が定める基準に該当すると認められた(=後遺障害等級が認定された)ものをいいます。

後遺症が残ったことで生じた損害は、後遺障害等級が認定されなければ「交通事故による損害」とは認められず、加害者側に損害賠償請求することができません。

そのため、事故の怪我が治療しても完治せず、これ以上治療を続けても改善の見込みがない(=症状固定)と診断された後も身体や精神に何らかの後遺症が残っている場合は、後遺障害等級認定の申請をして、等級認定をしてもらう必要があります。

損害賠償請求が認められる後遺障害は、すべての後遺症に認定されるわけではありませんので、それぞれの違いについてしっかりと理解しておくことが重要です。

【後遺症】

後遺症とは、交通事故による怪我のうち、これ以上治療しても回復が見込めず治療が終わったあと(=症状固定時)に、身体や精神に残った機能障害・神経症状のことをいいます。

【後遺障害】

後遺障害とは、残存した後遺症のうち、交通事故が原因であることが医学的に証明されるとともに、労働能力の低下・喪失が認められ、その程度が自賠法施行令の定める後遺障害の等級に該当すると認められたものをいいます。

交通事故が原因で後遺症が残ったとしても、後遺障害等級が認定されなければ、後遺障害を根拠とする損害の賠償請求が認められずに大きな不利益を被る可能性があるので注意が必要です。

後遺障害等級認定とは、交通事故により残ってしまった後遺症が後遺障害にあたるかどうか、1級~14級のどの等級に分類されるのかを判断してもらう手続きです。

後遺障害を根拠とする損害の賠償金は、後遺障害等級認定によって確定した等級に応じて具体的な金額が決まります。

そのため、後遺障害等級認定を申請して、適切な後遺障害等級を認定してもらう必要があります。

後遺障害は、自賠法施行令の別表によって基準が定められています。

まず別表は、介護を要する後遺障害(別表第1)と、それ以外の後遺障害(別表第2)の2種類に分かれます。

そこからさらに、後遺障害が残った部位と、障害・症状の内容や程度に応じて1級~14級の等級に分類されます。

等級は数字が小さいほど障害・症状が重いことを表していて、一番下の等級である14級に該当しない場合には、「非該当」と判断されます。

具体的な等級の基準については、以下表をご覧ください。

| 等級 | 介護を要する後遺障害 |

|---|---|

| 第1級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの |

| 第2級 | 1. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの 2. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの |

| 等級 | 後遺障害 |

|---|---|

| 第1級 | 1. 両眼が失明したもの 2. 咀嚼及び言語の機能を廃したもの 3. 両上肢をひじ関節以上で失つたもの 4. 両上肢の用を全廃したもの 5. 両下肢をひざ関節以上で失つたもの 6. 両下肢の用を全廃したもの |

| 第2級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2. 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 3. 両上肢を手関節以上で失つたもの 4. 両下肢を足関節以上で失つたもの |

| 第3級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2. 咀嚼又は言語の機能を廃したもの 3. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 4. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの 5. 両手の手指の全部を失つたもの |

| 第4級 | 1. 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 2. 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力を全く失つたもの 4. 一上肢をひじ関節以上で失つたもの 5. 一下肢をひざ関節以上で失つたもの 6. 両手の手指の全部の用を廃したもの 7. 両足をリスフラン関節以上で失つたもの |

| 第5級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの 2. 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 3. 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの 4. 一上肢を手関節以上で失つたもの 5. 一下肢を足関節以上で失つたもの 6. 一上肢の用を全廃したもの 7. 一下肢の用を全廃したもの 8. 両足の足指の全部を失つたもの |

| 第6級 | 1. 両眼の視力が〇・一以下になつたもの 2. 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの 3. 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 4. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 5. 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 7. 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの 8. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指を失つたもの |

| 第7級 | 1. 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの 2. 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 3. 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 4. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 5. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの 6. 一手のおや指を含み三の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失つたもの 7. 一手の五の手指又はおや指を含み四の手指の用を廃したもの 8. 一足をリスフラン関節以上で失つたもの 9. 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 10. 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの 11. 両足の足指の全部の用を廃したもの 12. 外貌に著しい醜状を残すもの 13. 両側の睾丸を失つたもの |

| 第8級 | 1. 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの 2. 脊柱に運動障害を残すもの 3. 一手のおや指を含み二の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失つたもの 4. 一手のおや指を含み三の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの 5. 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの 8. 一上肢に偽関節を残すもの 9. 一下肢に偽関節を残すもの 10. 一足の足指の全部を失つたもの |

| 第9級 | 1. 両眼の視力が〇・六以下になつたもの 2. 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの 3. 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 5. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの 6. 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの 7. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 8. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 9. 一耳の聴力を全く失つたもの 10. 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの 12. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指を失つたもの 13. 一手のおや指を含み二の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの 14. 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの 15. 一足の足指の全部の用を廃したもの 16. 外貌に相当程度の醜状を残すもの 17. 生殖器に著しい障害を残すもの |

| 第10級 | 1. 一眼の視力が〇・一以下になつたもの 2. 正面を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの 4. 十四歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの 6. 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの 7. 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの 8. 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの 10. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの 11. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの |

| 第11級 | 1. 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの 4. 十歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 5. 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 6. 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの 7. 脊柱に変形を残すもの 8. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの 9. 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの 10. 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの |

| 第12級 | 1. 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの 2. 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの 3. 七歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 4. 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの 5. 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの 6. 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 7. 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの 8. 長管骨に変形を残すもの 9. 一手のこ指を失つたもの 10. 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの 11. 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの 12. 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの 13. 局部に頑固な神経症状を残すもの 14. 外貌に醜状を残すもの |

| 第13級 | 1. 一眼の視力が〇・六以下になつたもの 2. 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの 3. 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの 4. 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 5. 五歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 6. 一手のこ指の用を廃したもの 7. 一手のおや指の指骨の一部を失つたもの 8. 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの 9. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの 10. 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの 11. 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの |

| 第14級 | 1. 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの 2. 三歯以上に対し歯科補綴を加えたもの 3. 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの 4. 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 5. 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの 6. 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失つたもの 7. 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの 8. 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの 9. 局部に神経症状を残すもの |

増額しなければ成功報酬はいただきません

後遺障害等級が認定されることで、後遺障害慰謝料と後遺障害逸失利益という2種類の賠償金が受け取れるようになります。

いずれも認定された等級に応じて金額が変動するため、症状に見合った正しい等級認定を受けることが重要です。

後遺障害慰謝料とは、後遺障害が残ったことにより受けた精神的な苦痛に対する賠償金です。

後遺障害の14ある等級ごとに慰謝料額の目安が定められていますので、認定された等級に定められた金額を参考に、個別の事情を考慮しながら慰謝料額を決定することになります。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害逸失利益とは、後遺障害が残らなければ得られたはずの収入・利益に対する賠償金をいいます。

金額の計算では、被害者の性別や年齢、職業、実際に得ている収入等のほか、後遺障害によってどれだけ労働能力が低下・喪失したかといった事情も考慮されます。詳しい計算方法等は、下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

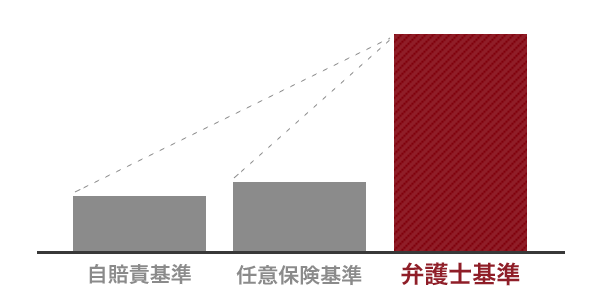

後遺障害等級が認定された場合の慰謝料は、弁護士基準だと110万~2800万円、自賠責基準だと32万~1650万円が相場です。

弁護士基準・自賠責基準というのは、交通事故の損害賠償金を算定する際に用いられる基準のことで、ほかに任意保険基準があります。

| 自賠責基準 | 車両を所有している人全員が加入しなければならない、自賠責保険で利用されている基準です。 基本的な対人賠償を目的としているため、3つの基準で最も低額になることが多いです。 |

|---|---|

| 任意保険基準 | 任意保険会社がそれぞれの会社ごとに設定している、独自の基準です。 自賠責基準よりは高額になりやすいといわれています。 |

| 弁護士基準 | これまでの裁判例を参考にして作られた基準です。 弁護士に依頼しないと利用することは難しいですが、通常、最も高い金額が算定されます。 |

交通事故の損害賠償金は算定に用いる基準によって金額が大きく変わります。

以下、保険会社ごとに相場が異なる任意保険基準を除いた、各慰謝料の相場を表にまとめて比較してみました。

いずれの等級でも弁護士基準の方が高額になるのが一目瞭然です。

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 第1級 | 1650万円(1600万円) | 2800万円 |

| 第2級 | 1203万円(1163万円) | 2370万円 |

| 後遺障害等級 | 自賠責基準 | 弁護士基準 |

|---|---|---|

| 第1級 | 1150万円(1100万円) | 2800万円 |

| 第2級 | 998万円(958万円) | 2370万円 |

| 第3級 | 861万円(829万円) | 1990万円 |

| 第4級 | 737万円(712万円) | 1670万円 |

| 第5級 | 618万円(599万円) | 1400万円 |

| 第6級 | 512万円(498万円) | 1180万円 |

| 第7級 | 419万円(409万円) | 1000万円 |

| 第8級 | 331万円(324万円) | 830万円 |

| 第9級 | 249万円(245万円) | 690万円 |

| 第10級 | 190万円(187万円) | 550万円 |

| 第11級 | 136万円(135万円) | 420万円 |

| 第12級 | 94万円(93万円) | 290万円 |

| 第13級 | 57万円 | 180万円 |

| 第14級 | 32万円 | 110万円 |

※()は旧基準の金額であり、2020年3月31日以前の事故に適用

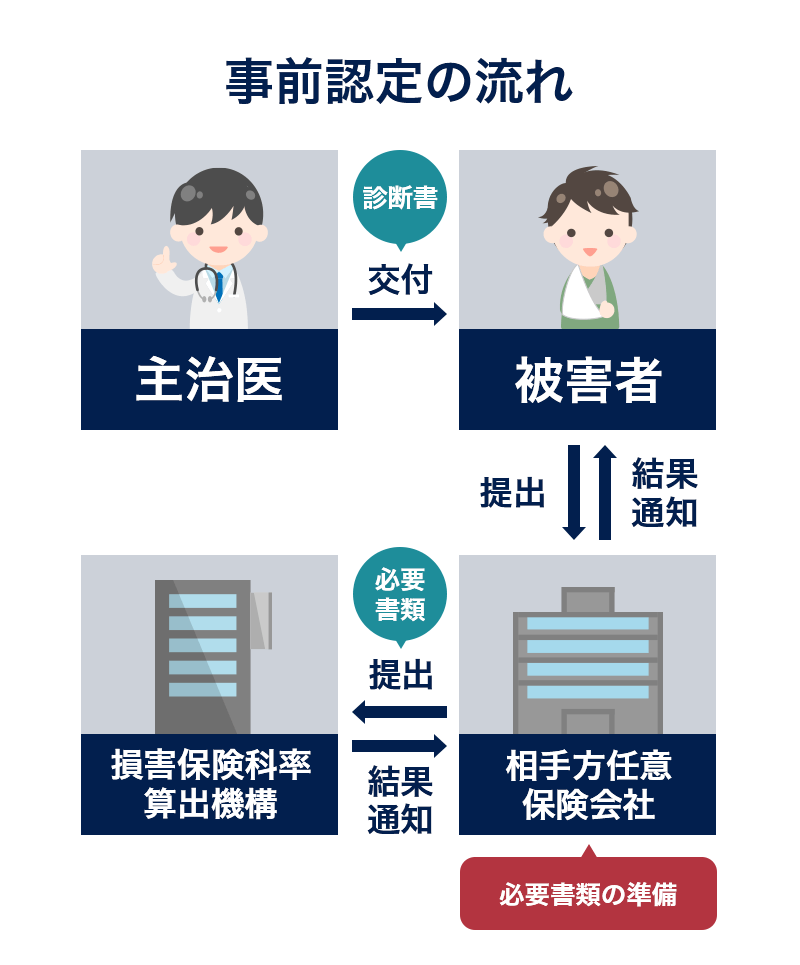

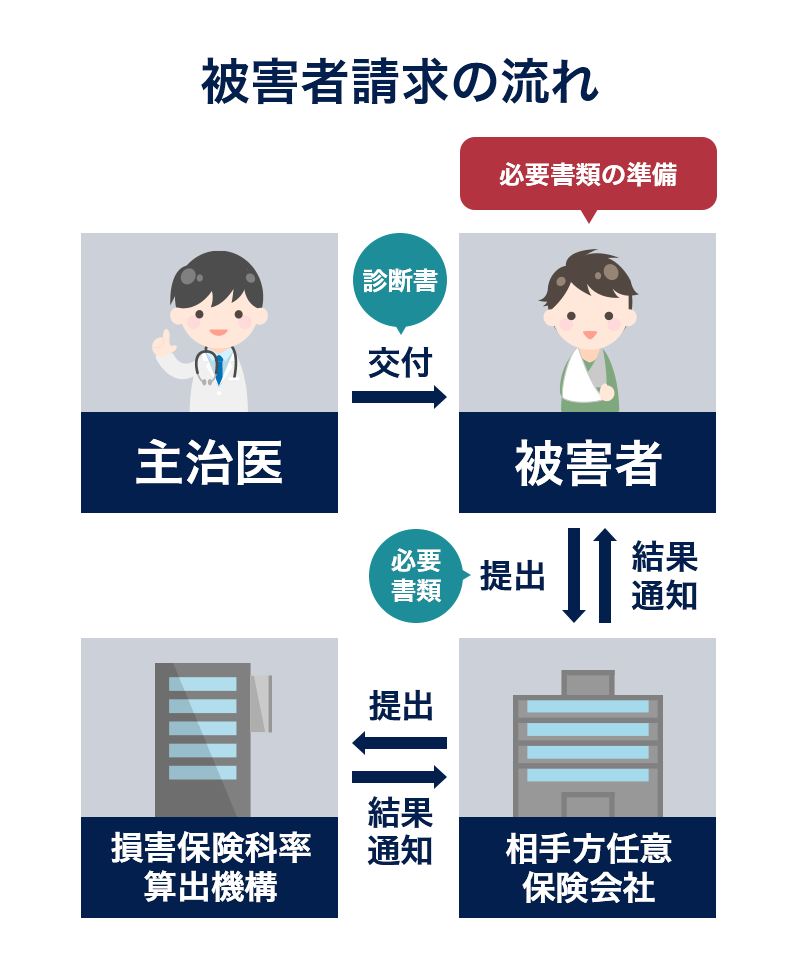

後遺障害等級認定は、治療が終了した後、次のような流れで申請します。

①医師に後遺障害診断書を作成してもらう

等級認定を申請するにあたっては、まず、医師に後遺障害診断書(後遺障害の詳しい症状について証明するための書類)の作成を依頼しましょう。等級認定には、この後遺障害診断書が欠かせません。

②相手方が加入する自賠責保険会社、または任意保険会社に必要書類を提出する

後遺障害診断書のほか、後遺障害が存在することを証明するための資料※といった必要書類を用意し、後遺障害等級認定の申請書と一緒に保険会社に提出します。

なお、2通りある等級認定の申請方法のどちらを選択するかで、提出先の保険会社が変わってきます。

※レントゲン写真やMRI画像、神経学的検査結果など

③損害保険料率算出機構が審査・認定を行う

提出された書類は、保険会社から損害保険料率算出機構の自賠責損害調査事務所へ送られ、本当に等級に該当するだけの後遺障害が残ったのかどうかが判断されます。

④保険会社から結果が通知される

最後に、保険会社を通して等級認定の結果が通知されます。

合わせて読みたい関連記事

事前認定とは、加害者が任意に加入している保険会社に申請を任せる、後遺障害等級認定の申請方法です。次のようなメリット・デメリットがあります。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

被害者請求とは、直接被害者が自賠責保険へ申請する、後遺障害等級認定の申請方法です。

申請資料を全て被害者自身で集めて提出する必要がありますが、弁護士に被害者請求の手続きを任せれば、手間がかかるというデメリットを解消することができます。

| メリット |

|

|---|---|

| デメリット |

|

一般的に、必要書類の収集から結果が出るまでは1~2ヶ月ほどかかります。

ただし、提出した書類に不備や不足があり修正が必要な場合や、複数の後遺症が残っていたり、症状の判断が難しい後遺症が残っていたりする複雑な事案の場合には、通常よりも時間がかかる可能性があります。

例えば、脳の損傷により、注意力・記憶力の低下や感情をコントロールする能力に問題が生じる高次脳機能障害が残ったケース等です。

高次脳機能障害は時間とともに症状が軽くなっていくこともあり、後遺症の程度の判断には経過観察が必要なため、審査結果が出るまでに半年以上、長い場合には数年かかることもあります。

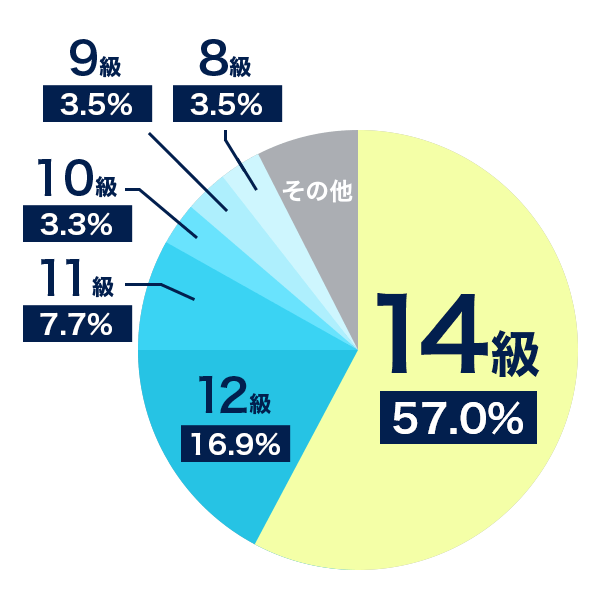

正式公開ではないものの、損害保険料率算出機構※1の統計などから、後遺障害等級が認定される確率は約5%程度だといわれています。

そして、認定された件数のうち最も多くを占めるのが一番軽度の等級である第14級で、全体の認定件数の約60%を占めています。

※1:後遺障害の審査・認定を行う第三者機関であり、自動車保険の概況に関する統計データ等を公開しています。

事故によりむちうちを受傷して後遺症が残ってしまった場合、14級9号または12級13号が認定される可能性があります。

しかし、比較的軽傷で済むことが多いむちうちは、自覚症状を裏づける検査結果や画像所見といった他覚的所見がみられず、症状を医学的に証明しにくい場合が多いです。

そのため、症状を医学的に説明できることを示して、等級認定を目指すことになるケースがほとんどです。

なお、むちうちの場合にもらえる慰謝料の金額や認定を受けるためのポイント等の詳細は、下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

増額しなければ成功報酬はいただきません

交通事故で後遺障害等級が正しく認定されるために、押さえておくべきポイントを4つ紹介していきます。

交通事故に遭ったら、すぐに受診して検査を受け、必要な治療を始めるべきです。

なぜなら、事故から初診までに期間が空いてしまうと、本当に事故を原因とする怪我や症状なのかが疑われてしまい、事故と後遺症の因果関係を否定されてしまう可能性が高くなるからです。

確かにむちうち等の場合には、事故後しばらくしてから症状が出るケースもあります。

しかし、そのようなケースでも、事故で首に衝撃を受けたこと、首回りに違和感があること等を初診時に伝えておけば、その後症状が出てきたときに「事故時から一貫した症状があった」と認められやすくなります。

症状固定と診断されるまで、適切な頻度で通院することも大切です。あまりに通院頻度が低いと、後遺障害が残るほどの怪我ではなかったと判断されてしまう可能性があるからです。

とはいえ、闇雲に通院すれば良いというわけではありません。骨折等、怪我の種類や治療経過によっては、あまり通院する必要がないケースもあります。

医師と相談しながら、月10日以上を目安に通院すると良いでしょう。

残存している症状が明確に記載された後遺障害診断書を医師に作成してもらいましょう。

後遺障害診断書とは、残存した後遺症の具体的な内容やその程度を証明するための書類です。

後遺障害等級認定では、基本的に提出された後遺障害診断書などによる書類審査が行われます。

そのため、診断書に不備や記入漏れがあると、正しい後遺障害等級が認定してもらえないおそれがあります。

等級認定の審査において後遺障害診断書の内容は極めて重要ですが、必ずしも医師が後遺障害診断書を正しく作成できるとは限りません。

自覚症状が明確に記載されているか、不備や不足がないか自分で確認するのは当然ですが、内容を弁護士に確認してもらうことも、適切な後遺障害等級を認定してもらうポイントになります。

後遺障害等級認定の知識や経験が豊富な弁護士への相談をおすすめする理由として、次のようなメリットが挙げられます。

ほかにも、後遺障害等級認定の申請手続きを弁護士に任せることにより、認定率を高められる可能性もあります。

対向車線からセンターラインをオーバーしてきた相手方車両に衝突された依頼者(40代男性)は、半年以上通院を続けたにもかかわらず、むちうち後の首の痛みや右腕のしびれといった症状に悩まされていました。 そこで、後遺障害等級認定の申請を希望されて相談にいらっしゃいました。

受任後、約8ヶ月通院した後に弊所が後遺障害等級認定の申請を行ったところ、首の痛み等について14級9号が認定されました。

また、保険会社が当初提示した賠償案は弁護士基準を大きく下回るものでしたが、弊所が交渉を続けた結果、入通院慰謝料・後遺障害慰謝料は弁護士基準でいう9割が、逸失利益は請求したほぼ満額が認められ、最終的に自賠責保険からの保険金を含めて455万円で示談することができました。

後遺障害等級認定の結果に納得できない場合は、異議申立てを行うことができます。

【異議申立て】

異議申立てとは、審査を行った損害保険料率算出機構に対して、後遺障害等級認定の再審査を求める手続きです。

想定より低い等級が認定されたり、後遺障害が非該当と判断されたりする理由として、次のようなものが考えられます。

なお、異議申立てをしても納得できる結果が得られなかった場合には、最終的に裁判を起こして後遺障害について争うことになります。

非該当とならないようにするための対処法等、詳しい内容は下記の記事でご確認ください。

合わせて読みたい関連記事

後遺障害等級認定には専門的な知識が必要なので、一般的に、ご自分の後遺症が何級に相当するのか、賠償金はいくらもらえるのかといった判断を適切に行うことは難しいでしょう。

そこで、弁護士に相談してアドバイスを受けることをおすすめします。

後遺障害等級認定の申請をはじめ、交通事故事案を扱った経験が豊富な弁護士に依頼することで、ご依頼者様に有利な等級認定を導くことができます。

また、適切な認定を受けるためには相応の時間や手間をかける必要がありますが、弁護士に依頼すれば手続のすべてを任せられるので、治療に専念することが可能です。

さらに、最も高額の賠償金が算定できる弁護士基準で損害賠償を請求することもできるようになります。

このように弁護士に依頼するメリットはたくさんあるので、ぜひご相談・ご依頼されることをご検討ください。

増額しなければ成功報酬はいただきません

24時間予約受付・年中無休・通話無料