親権とは?何歳まで有効?決め方や親権者になるための条件を解説

離婚する際に決める、財産分与や慰謝料などの離婚条件のひとつに親権があります。

離婚条件のうち「親権」だけは、離婚時に父母のどちらが親権を取得するか決めなければいけません。しかしながら、父母のどちらも子供を愛するあまり、親権について激しく争いになることもあります。

最高裁判所の司法統計によると、母親が親権を獲得する割合が約9割となっていますが、決して、父親は親権が取れないわけではありません。

そこで本記事では、「親権」について、父親も母親も参考になるように、様々な角度から詳しく解説していきます。

目次

親権とは

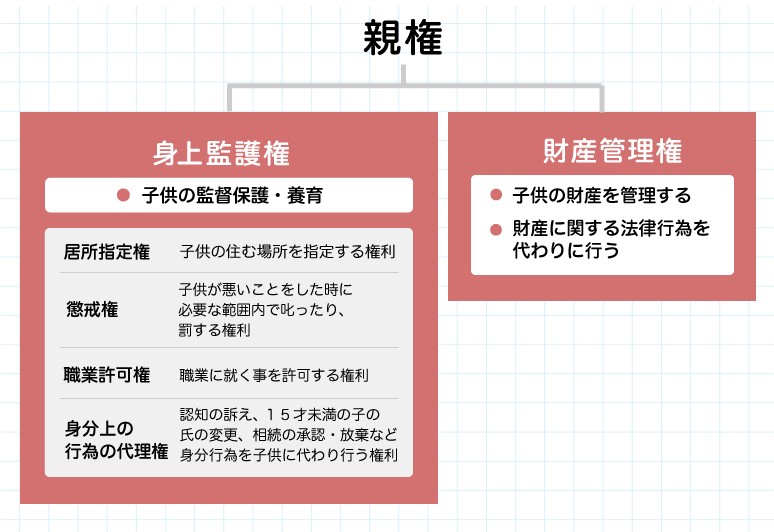

親権とは、未成年者の監護・養育を行ったり、子供の財産を管理したりする権利・義務のことです。

婚姻期間中は、父母両方が親権者ですが、現在の日本の法律では、「単独親権制度」をとっており、離婚時に親権者を父母どちらかに定めなければなりません。

そして、子供の親権者となった側は、上記のような権利・義務を持つことになります。

もっとも、改正民法により2026年度中には、共同親権を選択できるようになるため、離婚後も父母双方が親権を持つことも可能です。

財産管理権

財産管理権とは、文字通り、子供の財産を管理する権利・義務です。

また、未成年の子供は単独では契約などの法律行為を行えないため、子供に代わって財産に関する法律行為をしたり同意を与えたりする権利・義務も、これに該当します。

例えば、以下のような行為が当てはまります。

- 子供がもらったお年玉や、子供名義の預貯金を管理する

- 子供がアパートの賃貸借契約を締結することに同意する

身上監護権

身上監護権は、子供に衣・食・住を与えて保護・世話をしたり、適切な教育を受けさせたりなど、社会的に未熟な子供を成人まで育て上げるために親が負う権利・義務です。

ここでいう教育には、学校教育を受けさせることはもちろん、身体面・精神面の健全な発達を図ることも含まれると解されています。

身上監護権は、細かく分類すると、以下の4つの権利で成り立っています。

| 権利 | 解説 |

|---|---|

| 身分行為の代理権 | 子供が婚姻・離婚・養子縁組などの身分行為をすることに同意し、代理する権利。未成年の子供は親権者の同意がないと婚姻することができない。 |

| 居所指定権 | 子供が住む場所を決める権利。 |

| 懲戒権 | 子供を叱る、子供にしつけをする権利。子供への体罰や虐待を正当化する口実に使われることが多く、近年では懲戒権の在り方や必要性自体が疑問視されている。 |

| 職業許可権 | 子供が働くことを許可したり、反対に仕事を辞めさせたりする権利。 |

親権と監護権の違い

親権者が財産管理権と身上監護権を有するのに対し、監護権とは身上監護権のみを有します。

つまり、子供と一緒に住み、監護・養育を行うことはできるものの、子供名義の預貯金の管理など財産管理は行えないということです。

一般的には、親権者と監護権者は同じ者がなりますが、親権者が子供を監護できない事情がある場合や、親権者でない親の方が監護権者として適当であると判断される場合には、親権者と監護権者が別々になることがあります。

例えば、親権者である母親が海外転勤になって子供の世話ができないとして、父親を監護権者とする場合には、子供の生活環境を変えずに監護・養育ができ、子供の負担を減らすことができるでしょう。

監護権と親権については、以下のページでも詳しく解説しています。ぜひご参考ください。

合わせて読みたい関連記事

親権は子供が何歳まで有効なのか?

親権を行使できるのは、子供が18歳になるまでです。

以前は成人年齢が20歳とされていましたが、現行法では18歳に引き下げられましたので、子供が18歳になると親権は消滅します。

共同親権でも、子供が18歳になれば父母の共同親権者としての関係もなくなります。

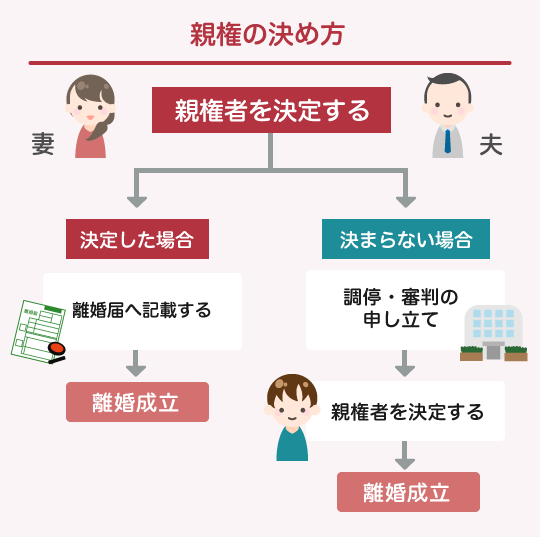

離婚時の親権の決め方

離婚時には、一般的に以下のような順番で親権者を決めていきます。

- 夫婦での話し合い

- 話し合いで決まらない場合は離婚調停

- 調停が不成立の場合は離婚裁判

では、それぞれについて詳しく解説していきます。

①夫婦での話し合い

まずは夫婦で親権について話し合いましょう。

親権者を決める際は、自分が子供と一緒に暮らしたいという気持ちを優先するのではなく子供の利益(しあわせ)を第一に決めることが大切です。

具体的には、これまでの主たる監護者はどちらであったか、今後の生活環境や養育環境が整っているか、子供の意思などを考慮して慎重に考える必要があります。

②話し合いで決まらない場合は離婚調停

夫婦の協議がまとまらない場合、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員らを交えて引き続き親権について話し合うことになります。

親権を争っている事案は通常、裁判所から指名された「家庭裁判所調査官」という人達が、様々な調査を行い、その調査結果は裁判所が親権者を判断するにあたり、重視されます。

離婚調停の詳しい内容については、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

③調停が不成立の場合は離婚裁判

離婚調停が不成立で終了した場合は、最終的に裁判で親権を争うことになります。裁判では、父母双方が「いかに自分が親権者として相応しいか」について主張・立証をしていくことになります。

そして、裁判官が両者の主張内容や、いずれを親権者とした方が子の幸福につながるかなど、子供の利益・福祉を総合的に考慮して最終的な判決を下します。

家庭裁判所の裁判官が下した判決の内容に納得がいかない場合は、高等裁判所に控訴し、さらなる審理を求めることができます。

離婚裁判についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

親権者になるための5つの条件

父母の話し合いによって親権者を決める場合は、お互いの合意があれば特に必要な条件はありません。しかし、調停や裁判の手続きでは、裁判所は主に5つの要素をもとに、どちらが親権者として相応しいかを判断します。

- 子供への愛情

- 子供の年齢と意思

- 親の健康状態

- 離婚後の生活環境

- 離婚後の経済状況

子供への愛情深さや子供との関係性、精神的な結びつきの強さは、親権者を決める際に最も重要視されます。

具体的には、これまでの監護実績や保育園や学校行事への参加、休日の過ごし方などを考慮して総合的に判断されます。

子供が15歳以上の場合は、裁判所で子供の意思が聞き取られ、重要な判断要素となります。子供が10歳前後であれば十分な判断能力を有していると考えられ、子供の意思が聴取されるでしょう。

ただし、子供の意思のみをもって親権者が指定されることはありません。

持病があると絶対に親権者になれないというわけではありませんが、子供の福祉(しあわせ)のため、親権者には子供の日常的な世話ができる程度に「身体的」「精神的」に健康であることが求められます。

離婚後も子供と関わる時間を長く確保できる方が子供の福祉に適っていると考えられます。そのほかにも、親権者の代わりに子供の面倒を見てくれたり、生活をサポートしてもらえたりする親族が近くにいるかどうかも判断要素となります。

離婚後、親権者に経済的に子供の衣食住や教育に支障が出ないか判断しますが、必ずしも収入が高い方が親権者に選ばれる訳ではありません。

ただ、借金を繰り返している、浪費癖がある等の事実があれば、親権者として相応しくないと判断される可能性があります。

離婚時の親権は母親が獲得しやすい?

母親が親権獲得に有利とされているのは、婚姻・同居中の生活において、働き方などの現実的な要請から子供は父親よりも母親と一緒に過ごす時間が長いことが多いため、母親が親権者となったほうが、離婚による子供の生活の変化や精神的負担を最小限にできると一般的に考えられることが主な理由です。

しかし、親権を決めるときに最も重視されるどちらと暮らしたほうが子供の利益になるか、幸せかを考慮したときに、母親と暮らすより父親と暮らすほうが子供の利益になる(幸せ)と判断されれば、母親が親権を獲得できない場合もあります。

母親が親権を獲得できないことはある?

離婚後に母親が親権を持つケースは依然として多いものの、最近では家事育児を母親と完全に分担している父親も増えていることから、父親が親権を取るケースも少なくなりません。

ここからは、母親が親権を獲得できない可能性のあるケースを見ていきましょう。

- 母親が虐待やネグレクト(育児放棄)をしている

母親が子供を虐待したり、ネグレクト(育児放棄)をしたりしている場合は、母親に親権は認められないでしょう。

例えば、以下の表のようなケースが該当します。

| 子供に対するネグレクトや虐待 | 解説 |

|---|---|

| ネグレクト(育児放棄) | 食事を与えない、不潔にする、病院に連れて行かない、子供を家においたまま何日も家を空ける、学校に行かせない など |

| 身体的虐待 | 殴る、蹴る、叩く、火傷を負わせる、冷水を浴びせる、溺れさせる、戸外に閉め出す、縄やケージなどで身体を拘束する など |

| 精神的虐待 | 暴言を吐く、脅す、兄弟間で差別的に扱う、無視する など |

- 母親が精神疾患を患っていて育児ができない

- 子供が父親と暮らすことを望んでいる

- 父親が主たる監護者だった

母親が強度の精神病で動けない、幻聴・幻覚の症状があり子供の面倒を見られないなどの場合は、育児に耐えうる状態ではないと判断され、親権を獲得することが難しくなります。

子供に十分な判断能力があり、子供自身が父親と暮らすことを望んでいる場合は、その意思が尊重される可能性が高いでしょう。

親権争いでは「どちらが主たる監護者であったか」が重視されます。そのため、保育園の送迎や食事の準備など、子供のことをすべて父親に任せきりにしていた場合は、父親が有利となり、母親に親権が認められない場合もあります。

父親は親権者になれないのか?

最近では父親が親権者となるケースも増えてきています。

しかし、共働き家庭が増えたといっても、父親が仕事に励み母親が家事育児を担っている家庭もあるでしょう。

父親が親権を獲得するためには、次のようなポイントを押さえておくことが大切です。

- 積極的な監護実績を作る

- 離婚後に子供と過ごす時間を確保する

親権を獲得するためには、子供の監護養育に携わってきた実績が必要です。これは、どれだけ子供に接し、世話をしてきたかという点が大切です。

例えば、仕事の時間を調節できるようにしたり、父親の両親など周囲の協力が得られるような体制を整えたり、子供を養育する環境を整えておくことが大切です。

父親が親権を勝ち取るためのポイントについてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

離婚後に親権を変更することはできる?

離婚後に親権者を変更することは可能ですが、親権は子供の人生にかかわる重要な権利です。親同士の話し合いや一存だけでコロコロと気軽に変更できるものではありません。

親権を変更するためには、家庭裁判所の手続きを経て、変更の必要性を認めてもらわなければなりません。

なお、共同親権の施行に伴い、離婚後に単独親権から共同親権に変更することも可能です。

ただし、共同親権に変更するためには、家庭裁判所に「親権者変更調停」を申し立て、認められる必要があります。

親権者の変更方法についてもっと詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

親権争いを有利に進めるポイント

親権について話し合いや家庭裁判所の手続きで争いになった際、有利に進めるためには次のようなことがポイントになります。

- 主たる監護者であったことを主張する

- 面会交流を充実させる

- 調停委員を味方につける

- 弁護士に相談する

これまで主に子供をしっかり監護・養育してきたこと、子供と過ごす時間が多く取れること、周りに子供のサポートをしてくれる親戚がいることなどを主張して、親権者として相応しいことをアピールするのが有効です。

自分が親権者になった場合に充実した面会交流を行うことを約束することで、相手が譲歩する可能性もあります。

面会交流は子供のためにも重要な機会であり、面会交流におおらかな気持ちでいる方が、親権獲得には有利に働くでしょう。

調停委員に対して、相手よりもしっかり主張を行い、自分の意見を理解してもらえるように働きかければ、味方となって調停を有利に進められる可能性があります。

弁護士はあなたの代理人として相手方と交渉することができ、家庭裁判所の手続きでも代理人として主張・立証が可能です。

弁護士は、過去の経験や法的な観点から交渉や調停の有利な進め方を熟知しているため、親権を獲得できる可能性が高まります。

離婚時の親権に関するよくある質問

母親が親権者になった場合、子供の戸籍はどうなりますか?

親権者になったからといって、自動的に子供の姓と戸籍が変更されるわけでないため、注意が必要です。

離婚前の戸籍の筆頭者が父親であったケースでは、離婚後の親権者が母親がとなった場合でも、そのまま何もしなければ子供は父親の戸籍に入ったまま、姓も父親と同じ姓のままです。

この状態を解消したければ、母親は以下の3つの手続きを経なければなりません。

- 自分が筆頭者となる新たな戸籍を作る

- 家庭裁判所に対し、子供の姓を自分の旧姓に変更する手続きを申し立て、許可を得る

(子の氏の変更許可手続) - 役所で子供の戸籍を自分の戸籍に移す手続きをする(入籍)

これらの手順を踏まないと、子供と自分の姓を揃え、子供と自分の戸籍を同じにすることはできません。

不倫・浮気をした側でも親権者になることは可能ですか?

基本的には、「親権者としての適格性」と「離婚原因」は別問題として考えられるため、不倫や浮気をした側でも親権者になれる可能性は十分にあります。

確かに、不倫や浮気をする人は「配偶者」として相応しくないかもしれません。

しかし、「親」としても相応しくないかと言えば、必ずしもそうとは言い切れません。

不倫や浮気をしていても、子供にはきちんと愛情を注ぎ、育児を行っているケースでは、親権者としての適格性まで否定されることはないでしょう。

ただし、不倫や浮気にのめり込み、育児放棄や虐待を行っていたような場合では、当然ながら親権は認められません。

親権が獲得できなければ離婚後に子供に会うことはできませんか?

親権がなくても、子供に会う権利はあります。

離婚後に親権を獲得できず、子供と離れて暮らしている親も、定期的に子供と会う・電話をするなど、様々な形で子供と交流する権利があります(面会交流権)。

「会わせたくない」という親権者の一方的な感情や判断で、親子の面会交流を制限することは、基本的にはできません。

ただし、面会交流をすることが、かえって子供にとって不利益になると判断されるようなケース(暴力を振るう、連れ去りの可能性があるなど)では、面会交流は制限されるか、認められない可能性があります。

面会交流の制度については、以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ併せてご覧ください。

合わせて読みたい関連記事

専業主婦でも親権を獲得することはできますか?

たとえ離婚時に無職の専業主婦であっても、親権を獲得することは十分可能です。実際に、約9割の母親が親権争いで親権を勝ち取っているという統計データもあり、その中には多くの専業主婦が含まれています。

特に、子供の年齢が幼ければ幼いほど(特に乳幼児)、母親の職業や収入状況にかかわらず、母親に親権が認められる可能性が高いです。

また、専業主婦として無職であり、離婚時の経済力が乏しくても、離婚後は父親から養育費を受け取ることが可能です。

さらに、母子家庭に対する公的な助成制度・扶助制度も受けることができます。

そのため、離婚時の夫婦の経済力の差は、親権者の適格性の判断に際し、実際はあまり重視されません。

離婚する際の親権に関して不安なことなどがあれば弁護士にご相談ください

離婚する際には、父母のどちらが親権者となるのか決めておかなければ、役所で離婚届は受理されません。

父母のどちらも「子供を引き取りたい」、「親権は譲りたくない」などと思う気持ちが強く、なかなか離婚が成立しないケースも少なくありません。

親権問題について、お悩みのある方は、ぜひ弁護士にご相談ください。

親権を獲得するためには抑えておくべき条件があります。それぞれの個別の事情を伺ったうえで、どのようにすれば親権を獲得できる可能性が高まるかアドバイスいたします。

また、弁護士に依頼すれば相手と直接交渉も可能ですし、調停や裁判などの裁判所の手続きも代わりに行います。まずは、弁護士法人ALGにお気軽にお問合せください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)