離婚で脅されたらどうする?離婚を迫る側・拒む側からの脅迫と対処法

離婚したいのに、相手からの脅しで身動きが取れなくなってしまうことがあります。

反対に、離婚したくないのに強引に離婚を迫られて悩んでいる方もいるでしょう。

こうした脅しは、場合によっては犯罪にあたる可能性があり、適切な対処法もあります。

この記事では、離婚に関する脅しが法律上どのように扱われるのか、脅しによる離婚の効力、そして脅されたときに取るべき対応について、わかりやすくご紹介します。

目次

離婚で夫または妻から脅されるケースとは?

離婚問題では、離婚したいのに相手から脅されて離婚できないケースや、離婚したくないのに相手から「離婚しろ」と脅されるケース等が発生しています。

本来であれば、離婚については、お互いが納得できる形を目指すことが望ましいです。

しかし、日常的に脅されるような状況が長く続くと、心に不安や恐怖が積み重なってしまい、冷静な判断ができなくなることもあります。

結果として、本当は離婚した方が良いと感じていても、決断できずに悩み続けてしまう方も多くいらっしゃいます。

離婚を求める相手から脅される

離婚を切り出されたときに拒否したところ、相手から脅迫的な言動で離婚を迫られるケースもあるでしょう。

「今すぐ離婚届にサインしないと殺すぞ!」などと脅されてしまうこともあります。

このような言動は、相手の気持ちや意思を無理やり変えさせようと精神的に圧力をかける行為だといえます。

冷静な話し合いができる状況ではなくなってしまい、心に大きな不安や恐怖を抱えてしまうことになるでしょう。

精神的な圧力をかけて、相手の意思を無理やり変えようとするような行為は、場合によっては刑法上の脅迫罪や強要罪に該当する可能性があります。

特に、暴力を伴う脅しや、生命や身体に危害を加えることを示す言動は、重大な問題です。

離婚を拒否する相手から脅される

離婚を切り出した途端、相手が激しく拒否し、怒りや恐怖を感じるような言動で脅してくるケースもあります。

例えば、「二度とそんなことを言うな!」「次に言ったらどうなるか、わかってるだろうな!」といった言葉を浴びせられることがあります。

相手の脅しが、離婚を切り出されたことに対する報復や威圧目的の場合、さらに暴力的な言動に発展することもあるでしょう。

特に、日常的に怒鳴られる、物を壊される、無視されるなどの行為が続く場合は、モラハラやDVに該当する可能性が高いです。

離婚を拒否する相手からの脅しは、精神的な負担が大きく、冷静な判断が難しくなります。

まずは、身の安全を守ることから始めましょう。

離婚に関する脅しは脅迫罪に該当する?

離婚に関する脅しは、夫婦間であっても刑法上の脅迫罪に該当する可能性があります。

脅迫罪とは、相手や親族の生命、身体、自由、名誉または財産に対して害を加える旨を告げて、相手を畏怖させる行為によって成立する犯罪です(刑法第222条)。

例えば、以下のような言動は脅迫罪に該当する可能性があります。

- 「離婚するなら殺すぞ」

- 「離婚しないとお前の親を殺す」

- 「ただの怪我じゃすまされないからな」

- 「会社にお前の秘密をばらすぞ」

- 「子供に会わせない。一生後悔させてやる」

これらの脅しは、直接的な言葉だけでなく、手紙やメール、SNS、LINEなどのメッセージでも成立する可能性があります。

文章として送られてきた場合には、証拠として残しやすいため保存しておきましょう。

脅迫罪以外の罪に問われる可能性もある

離婚に関する脅しは、脅迫罪だけでなく、他の刑事罰が成立する可能性もあります。

成立することが多いのは、主に以下のような罪です。

- 強要罪(刑法第223条)

脅しによって無理やり離婚届に署名させた場合、義務のないことを強制したとして成立する可能性があります。 - 暴行罪(刑法第208条)

離婚の話し合いの中で、殴る、蹴るなどの身体的暴力があった場合には成立する可能性があります。 - 傷害罪(刑法第204条)

暴行によって怪我を負わせた場合には、暴行罪ではなく傷害罪が成立する可能性があります。 - 住居侵入罪(刑法第130条)

別居中の相手の住居に無断で侵入した場合には、住居侵入罪が成立する可能性があります。 - 器物損壊罪(刑法第261条)

物を壊すなどの行為があった場合には、器物損壊罪が成立する可能性があります。

夫婦間の脅しは警察に介入してもらえない可能性がある

夫婦間における脅しや暴言について、日本では「法は家庭に入らず」という考え方が根強いため、警察が積極的に介入しないケースも少なくありません。

特に、言葉による脅しだけでは犯罪として認定されにくく、被害届を出しても受理されないこともあります。

しかし、以下のような行為が伴う場合は、警察が動く可能性があります。

- 暴力を振るわれて怪我をした(傷害罪)

- 家の物を壊された(器物損壊罪)

- 別居中の住居に無断で侵入された(住居侵入罪)

このような場合には、速やかに警察に通報して、被害届や刑事告訴を検討しましょう。

また、証拠として録音や録画、メッセージの保存などを行っておくと、警察や弁護士に相談するときに証拠として活用できる可能性が高いです。

脅し・脅迫による離婚は有効?

たとえ脅されて離婚することになった場合でも、基本的にはその離婚は有効なものとして扱われます。

これは、離婚届が役所に提出されて受理されると、形式的には離婚が成立したことになるからです。

しかし、脅迫によって本人の自由な意思が奪われていた場合には、家庭裁判所に対して離婚の取消しを求めることができる可能性があります(民法第747条、764条)。

この申立てが認められれば、本人が本来望んでいなかった離婚は取り消されます。

離婚の取消しが裁判所に認められると、法律上は離婚は無効となり、元の婚姻関係が復活することになります。

それによって、離婚に伴う財産分与や慰謝料などの話し合いを行う機会が復活する等のメリットがあります。

ただし、離婚の取消しを求めるためには、基本的には脅迫が終わった日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てをしなければなりません(民法第747条)。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

脅迫を理由に離婚することはできる?

配偶者からの脅迫を受けている場合には、脅迫そのものを理由として離婚できる可能性があります。

日本の民法では、裁判で離婚を認めてもらうには法定離婚事由が必要とされています(民法第770条)。法定離婚事由は、以下の5つです。

- 不貞行為

- 悪意の遺棄

- 3年以上の生死不明

- 回復の見込みがない精神病

- その他婚姻を継続し難い重大な事由

脅迫行為は明記されていませんが、5番目の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。

特に、脅迫によって強い精神的苦痛を受けている場合や、暴力を伴う脅迫を受けている場合等では、裁判所が離婚を認める判断材料となり得ます。

また、脅迫が継続的に行われている場合には、その脅迫がDVやモラハラとして扱われ、離婚事由に該当する可能性もあるでしょう。

夫婦が離婚する理由や原因などについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

すぐに「離婚だ!」という脅迫はモラハラ?

夫婦の会話で、日頃から「もう離婚だ!」などと繰り返し言われる場合には、モラハラに該当する可能性があります。

モラハラとは、モラルハラスメントの略語であり、言葉や態度などによって相手を精神的に追い詰める行為のことです。

威圧的な言葉を繰り返し浴びせる行為は、相手の自尊心を傷つけ、精神的な支配につながります。

このようなモラハラが継続すると、被害者は自己肯定感を失い、冷静な判断ができなくなってしまいます。

モラハラは婚姻を継続し難い重大な事由に該当する可能性があるため、裁判で離婚が認められる根拠となります。

離婚を求める相手から脅しを受けた場合の対処法

離婚を求める相手から脅されている場合には、主に以下のような対処法があります。

- 離婚不受理届(離婚届不受理申出)を提出する

- 有利な条件で離婚を受け入れる

これらの方法により、冷静に離婚問題に向き合うことができるでしょう。

それぞれの対処法について、次項より詳しく解説していきます。

離婚不受理届(離婚届不受理申出)を提出する

離婚不受理届(離婚届不受理申出)とは、市区町村の役所で手続きを行って、本人の意思に反して離婚届が受理されないようにする制度です。

提出は無料で、本人確認書類があれば簡単に手続きできます。

離婚を求める相手から脅されている場合には、勝手に離婚届に署名され、提出されてしまうおそれがあるため、事前の対策として手続きを行います。

この届出をしておけば、たとえ相手が勝手に離婚届を提出しても、役所は受理しないため、安心して生活を続けられるでしょう。

離婚不受理届についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

有利な条件で離婚を受け入れる

離婚を求める相手から脅されているときには、これからの人生を考えて、離婚に応じた方が良いケースもあります。

しかし、離婚を受け入れるとしても、自分にとって不利な条件で急いで決断する必要はありません。

離婚に応じるのであれば、慰謝料や財産分与、親権、養育費など、自分にとって有利な条件をしっかりと整理して、冷静に交渉することが大切です。

また、弁護士に依頼して、代理人として相手方と交渉を進めてもらう方法も検討しましょう。

直接顔を合わせることなく、専門的な視点で条件を整えてもらえるため、精神的な負担が軽減されます。

離婚を拒否する相手から脅しを受けた場合の対処法

離婚を切り出した途端に、相手が激しく拒否し、脅してくるケースは少なくありません。

こうした状況では、精神的な圧力や恐怖から、離婚の話し合いすらできなくなってしまうこともあります。

そのような状況では、以下のような対処法を検討しましょう。

- 別居する

- 接近禁止命令を申し立てる

- 離婚調停・裁判をする

これらの対処法について、次項より解説します。

別居する

離婚を拒否する相手から脅しを受けている場合、まずは物理的な距離を取りましょう。

別居することには、身の安全を守れるだけでなく、主に以下のようなメリットがあります。

- 相手の脅しや暴力などから解放される

- 距離を置くことによって、冷静な話し合いを行いやすくなる

- 離婚調停や離婚裁判に向けた準備がしやすくなる

また、別居期間が3〜5年と長期に及べば、裁判で婚姻を継続し難い重大な事由として認められる可能性が高まります。

ただし、別居を始めるときに黙って家を出ると、悪意の遺棄とみなされるリスクがあります。

悪意の遺棄をすると、離婚が難しくなる等のデメリットがあるため、事前に弁護士に相談しましょう。

なお、経済的な不安がある場合には、婚姻費用を請求することが可能です。

離婚前の別居に関するメリットやデメリットについてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

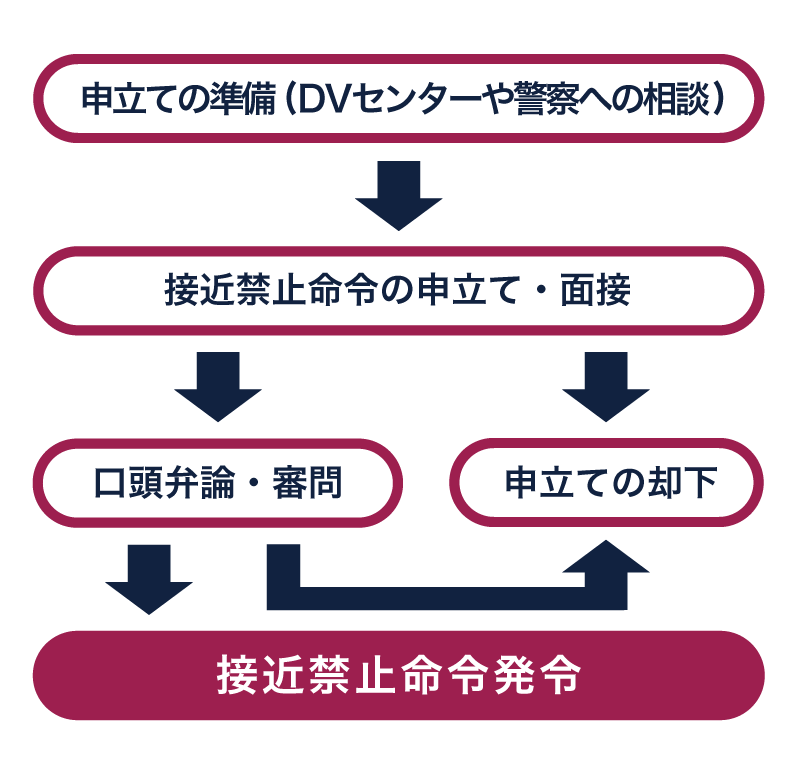

接近禁止命令を申し立てる

接近禁止命令とは、配偶者暴力防止法(DV防止法)に基づく保護命令の一種であり、家庭裁判所が加害者に対して、被害者の住居や勤務先などへの接近を禁止する命令を出す制度です。

命令が出されると、加害者は基本的に1年間、被害者の身辺に近づくことができなくなります。

この命令は、以下のような状況にある場合に申し立てることが可能です。

- 配偶者から身体的暴力、または生命、身体、自由、名誉または財産に対する脅迫を受けている

- 今後も同様の暴力や危害が加えられるおそれがある

申立てには、被害の内容を証明する資料(診断書、録音、メッセージ等)が必要となるため、なるべく証拠を残しておくようにしましょう。

接近禁止命令についてお知りになりたい方は、以下のリンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

合わせて読みたい関連記事

離婚調停・裁判をする

離婚を拒否して脅してくる相手との話し合いが進まない場合には、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる方法があります。

離婚調停では、調停委員が間に入り、当事者同士が直接顔を合わせることなく、冷静に話し合いを進められます。

相手からの脅しや威圧的な言動に悩まされている方にとって、安心して離婚問題に向き合える場となるでしょう。

調停が不成立となった場合は、離婚裁判へ移行します。裁判では、法定離婚事由が存在するかについて審理され、証拠に基づいて裁判官が判断を下します。

脅迫や暴力、モラハラなどが継続している場合は、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するとして離婚が認められる可能性があるでしょう。

離婚調停や離婚裁判についてお知りになりたい方は、以下の各リンク先で詳しく解説していますので、ぜひご参考になさってください。

離婚で脅迫された際に弁護士に相談・依頼するメリット

離婚に関する脅しを受けている場合には、弁護士に相談して依頼すれば、適切な対応を進めることができます。

離婚を拒否する相手から脅された場合のメリット

- 弁護士が代理人となり、相手方との交渉を代理してくれるため、直接交渉する必要がなくなります

- 離婚調停や離婚裁判の手続きもスムーズに進められ、精神的な負担が軽減されます

- 脅しや暴力に対して、接近禁止命令などの手続きを迅速に講じることができます

離婚を求める相手から脅された場合のメリット

- 相手が弁護士を立ててきた場合でも、対等な立場で交渉が可能になります

- 慰謝料や財産分与などの離婚条件について、なるべく有利になるように交渉してもらえます

- 離婚不受理届や証拠収集など、事前の予防策もサポートしてもらえます

離婚で夫または妻から脅されている場合は弁護士法人ALGにご相談ください

離婚に関する脅しは、精神的にも身体的にも大きな負担となるでしょう。

しかし、脅しに屈してしまうと、今後の人生にも良くない影響を及ぼしてしまいます。

脅されて、離婚の判断に影響が出そうな方は、すぐに弁護士へご相談ください。

弁護士は、あなたの状況を丁寧にお伺いして、最適な解決策をご提案いたします。

弁護士法人ALGでは、離婚問題に精通した弁護士が多数在籍しています。

脅しや暴力に対しては、法的な保護措置を講じるなどの対策を行い、離婚条件の交渉や離婚調停などのサポートも可能です。

あなたの安全と権利を守りながら、新たな一歩を踏み出せるように尽力いたしますので、ぜひご相談ください。

離婚のご相談受付

来所法律相談30分無料

※事案により無料法律相談に対応できない場合がございます。※法律相談は、受付予約後となりますので、直接弁護士にはお繋ぎできません。 ※国際案件の相談に関しましては別途こちらをご覧ください。

保有資格 弁護士(福岡県弁護士会所属・登録番号:41560)